Гомозиготная мутация жильбера

Что такое синдром Жильбера: причины, симптомы, лечение

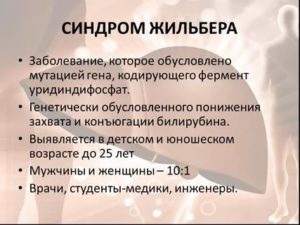

Синдром Жильбера развивается при встраивании нового динуклеотида в ген UGT1A1, расположенный в локусе Q37 2-й хромосомы.

При этом частично блокируется выработка фермента УДФ-глюкуронилтрансферазы, которая ответственна за превращение свободного билирубина в связанный.

Первый накапливается в плазме, из-за чего снижается способность гепатоцитов к поглощению билирубина, изменяются свойства транспортных белков крови. Пигмент легко связывается с эластичной тканью сосудов, склер глаз, кожи. Это становится причиной желтухи.

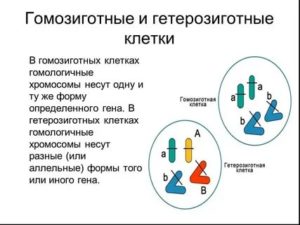

Болезнь наследуется по аутосомно-доминантному типу. Существует 2 варианта мутации: гетерозиготный и гомозиготный.

В первом случае активность фермента снижается не более чем на 30%, значительные клинические признаки не появляются.

При гомозиготных мутациях действие УДФГТ становится слабее на 40-60%, что сопровождается выраженной симптоматикой. Интенсивность ее достигает пика на фоне усиленной выработки билирубина.СЖ приводит к дефектам на клеточной стенке эритроцитов. Это вызывает снижение их эластичности и разрушение. Гемолиз становится причиной хронической анемии и повышения уровня билирубина.

Клинические проявления

Современная классификация форм болезни строится на вариантах клинического течения. Российский врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Шулятьев И. С. разработал новую классификацию синдрома Жильбера.

- Диспепсическая форма: тошнота, диарея или запор, отрыжка, отсутствие аппетита, желчный стул. Симптоматика присутствует у 50% больных.

- Астеновегетативная форма: депрессия, утомляемость, головокружение, потливость, тяжесть в околосердечной зоне, неспособность концентрировать внимание. Диагностируется у 30% людей, обратившихся за помощью.

- Желтушная форма: желтушный цвет кожи и склер, печеночная маска, зернистость под верхним веком. 11% пациентов.

- Латентная форма: клинические симптомы заболевания отсутствуют. При этом уровень билирубина повышен. Возникает холемия без желтухи. Встречается у 9% заболевших.

У большинства пациентов присутствуют все перечисленные признаки. Форму болезни определяют зависимо от интенсивности симптомов. Часто у больных отмечаются эпизодические боли в правом подреберье. У четверти пациентов умеренно увеличивается печень (выступает на 1-2 см за край реберной дуги). Иногда размер выступающего края достигает 4-5 см.

Болезнь протекает с периодами обострения и ремиссии. При соблюдении диеты и приеме необходимых препаратов симптомы стихают, но не исчезают полностью. Рецидивы развиваются после погрешностей в диете, приема алкоголя, на фоне воспаления печени, желчного пузыря, гемолитических процессов с усиленным выбросом билирубина.

Диагностика

Диагноз ставится на основании анамнестических данных (опрос пациента), лабораторных и аппаратных методов диагностики. Больному назначают стандартный комплекс анализов крови и мочи:

- ОАК;

- ОАМ;

- развернутая биохимия;

- КЩС+электролиты;

- гемоконтактные инфекции;

- вирусные гепатиты;

- коагулограмма.

При необходимости проводится прямой ДНК-тест поврежденного гена.

Биохимический анализ крови при синдроме Жильбера имеет характерные особенности.

- Показатель непрямого билирубина достигает 80-95% от общего показателя.

- Активность печеночных ферментов остается в норме.

- Липидный профиль не имеет заметных сдвигов.

- Показатели общего билирубина варьируются от 25 до 60 мкмоль/л при норме менее 17,1 мкмоль/л.

ОБ достигает 120-130 мкмоль/л после оперативных вмешательств, инфекций гепатобилиарной системы, состояний, сопровождающихся усиленным разрушением эритроцитов.

Повышение билирубина выше 60 мкмоль/л требует тщательного обследования. СЖ необходимо отличать от сходных процессов. В первую очередь — от синдрома Криглера-Найяра II типа.

У 1/3 пациентов на фоне билирубинемии отмечалось увеличение уровня Hb выше 160 г/л. Это обусловлено избыточным уровнем цветового пигмента, который путем определенных реакций преобразуется в гемоглобин. Скорость оседания эритроцитов при этом увеличивалась. У пациентов с незначительно повышенным билирубином изменений со стороны уровня красных кровяных телец не было выявлено.

Проводится дифференциальная диагностика с синдромами Криглера-Найяра, Дабина-Джонсона, Ротора. Исключают хронический гепатит. При первичном обращении больному назначают консультацию:

- стоматолога;

- отоларинголога;

- гепатолога.

Проводят УЗИ органов брюшной полости для исключения очагов хронической инфекции и длительного капиллярного кровотечения.

Для точного определения синдрома Жильбера используется ДНК-тест. Исследуется промоторная область гена. Цель анализа – определение количества повторов ТА. В норме этот показатель не превышает 6. Материал – кровь, взятая в пробирку с этилендиаминтетрауксусной кислотой.

Лечение

При заболевании полного излечения добиться не удается. Для снижения непрямого билирубина, повышения конъюгационной способности печени и стабилизации клеточных мембран назначают средства:

- Фенобарбитал – 3 мкг/кг/сут.;

- Зисорин – 0,6 г 1 раз в неделю;

- урсодезоксихолевая кислота – 12 мкг/кг/сут., курсами по 3 месяца весной и осенью;

- витамины группы B, эссенциальные фосфолипиды (Эссенциале), Коэнзим Q10.

Фенобарбитал используют в составе седативных средств (Валокордин, Корвалол). Это снижает уровень билирубина и стабилизирует психоэмоциональное состояние больного. Лечение проводят до нормализации показателей пигментного обмена. Далее терапию возобновляют при рецидивах заболевания. Если уровень билирубина близок к норме, необходимость в приеме лекарств отсутствует.

Диета

Диета важна при лечении гипербилирубинемии. Назначают второй вариант стола №5 по Певзнеру. Суточный калораж составляет 2300-2600 ккал. Белки, жиры и углеводы – 110, 80 и 350 г соответственно.

60% белков должно быть животного происхождения. Режим питания дробный — 5-6 раз в сутки. Пищу запекают или готовят на пару. Объем питья – 2 л в сутки и более.

Это способствует выведению излишков билирубина с мочой.

В список рекомендованных к употреблению блюд входят:

- овощной суп;

- манная каша;

- фрикадельки;

- суфле;

- нежирный сыр;

- отварная вермишель;

- некрепкий чай;

- отвар шиповника;

- минеральная вода.

Противопоказаны:

- тугоплавкие жиры;

- жирная рыба;

- борщ;

- вареные яйца;

- тушеные и жареные блюда;

- сливки;

- кумыс;

- майонез;

- свежий хлеб;

- крепкий чай, кофе;

- маринады.

Соблюдение диеты позволяет снизить уровень билирубина на 5-10% без лекарств.

Народные средства

Большинство народных рецептов для снижения билирубина обладают детоксикационным действием. Необходимо частое употребление отваров на основе:

- ромашки аптечной;

- шиповника;

- пустырника;

- женьшеня.

Они ускоряют выведение пигмента с мочой, стабилизируют психоэмоциональное состояние за счет седативного действия трав. Метод при одобрении врачом используется как вспомогательный при обострениях СЖ или поддерживающий во время ремиссии.

Лечение, основанное на употреблении слабительных отваров, эффект не производит. Несвязанный билирубин циркулирует в крови, не попадая в печень. Он не выделяется в кишечник и не выводится с калом. При диспепсическом течении болезни допускается использование:

- льна;

- калины;

- пастушьей сумки;

- тмина;

- лопуха;

- смородины;

- шалфея.

Растения снижают кислотность желудочного сока, уменьшают диспепсию.

Возможные осложнения

Распространенное осложнение синдрома Жильбера — инфекция желчевыводящих путей, которая встречается у 27% больных.

Проявляется усилением желтухи, нарушением оттока желчи, отечностью желчевыводящих путей. Она является причиной микроабсцедирования паренхимы печени и развития печеночной недостаточности.

Лечение – антибактериальные и противовоспалительные средства, гепатопротекторная терапия.

В единичных случаях болезнь Жильбера приводит к формированию пигментных конкрементов в желчном пузыре. Основная симптоматика – тяжесть в правом подреберье, приступы печеночной колики. Лечение – неинвазивная деструкция камня, оперативное удаление заполненного конкрементами желчного пузыря.

Прогноз

Прогноз благоприятный. Продолжительность жизни больных синдромом Жильбера не отличается от показателей здоровых людей.

Иногда развивается хронический портальный гепатит из-за снижения функции гепатоцитов и прогноз несколько ухудшается. Все осложнения болезни поддаются медикаментозной коррекции.

Снизить риск рецидивов патологии можно, строго соблюдая рекомендациям по питанию, принимая лекарства, избегая повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок.

Синдром Жильбера – тяжелое наследственное нарушение пигментного обмена. Полному излечению не поддается. С заболеванием можно нормально жить. Ученые (L.J. Horsfall, I. Nazareth, S.P. Pereira и I.

Petersen), пришли к выводу, что продолжительность жизни больного с СЖ при соблюдении рекомендаций может превышать СПЖ обычного человека. Это обусловлено соблюдением принципов правильного питания, здоровым образом жизни, регулярным прохождением медицинских осмотров.

Чтобы добиться подобного результата, следует строго соблюдать рекомендации врача.

Источник: https://mojkishechnik.ru/content/chto-takoe-sindrom-zhilbera-prichiny-simptomy-lechenie

Синдром Жильбера: причины развития, генетическая диагностика, лечение

Синдром Жильбера – наследственная негемолитическая неконъюгированая гипербилирубинемия. Не является самостоятельным заболеванием.

Снижение количества и активности уридиндифосфатглюкуронил-трансферазы (УГТ 1А1) – основной патогенетический механизм развития синдрома Жильбера. Активность УГТ обычно снижается до 10-35% от нормы.

Исследования кинетики радиобилирубина показывают, что в среднем клиренс билирубина в печени снижается до одной трети от нормы.

Синдром Жильбера наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Мужчины болеют в 3-4 раза чаще, чем женщины.

Распространенность на земном шаре примерно 10% населения. В азиатской популяции встречается с частотой от 3-9%, у темнокожих пациентов с частотой от 23 до 35%.

Когда следует заподозрить синдром Жильбера?

Большинство пациентов обнаруживаются между вторым и третьим десятилетиями жизни и обычно в результате обычного медицинского осмотра или проведения анализов крови по другой причине.

Как правило, эпизоды желтухи кратковременны и происходят с перерывами.

Других аномальных физических признаков нет, селезенка не пальпируется, билирубин не обнаруживается в моче, а гистология печени нормальная.

Повышения билирубина связаны с эпизодами стресса, усталости, употребления алкоголя, снижения потребления калорий, голодания и интеркуррентных заболеваний, повышенной инсоляции. Цифры билирубина обычно возвращаются к нормальному состоянию при исключении провоцирующих факторов.Наш пациент – это молодой человек с незначительной желтухой и повышением билирубин в 2-5 раз за счет неконьюгированной фракции, с нормальными цифрами АЛТ и АСТ, без признаков гемолиза и вирусных гепатита.

Диагностика синдрома Жильбера

Введение фенобарбитала нормализует как концентрацию билирубина в сыворотке, так и клиренс в печени.

Провокационные тесты, такие, как гипокалорийная диета на 400 калорий в течение 24 часов или внутривенное введение никотиновой кислоты с целью вызвать изменения концентрации билирубина в плазме, были описаны как помогающие отличить пациентов с синдромом Жильбера от здоровых людей, однако некоторые авторы считают, что результаты этих исследований не дают больше информации, чем простые определения базальных концентраций билирубина в плазме.

В ходе первых лабораторных исследований необходимо провести полную биометрию крови, определить концентрацию билирубина в сыворотке, активность щелочной фосфатазы и трансаминаз (AСT и AЛT) и протромбиновое время.

Если тесты печени и другие исследования являются нормальными, за исключением преимущественно неконъюгированного билирубина, вероятнее, у пациента синдром Жильбера.

Генетический анализ – метод подтверждения синдрома Жильбера.

Исследуется просторная зона области гена UGT1A1 – определяют генотипы.

Биопсия печени обычно не требуется, клеточная структура печени нормальная.

Варианты генотипов при исследовании и их расшифровка:

UGT1A1 (ТА)6/(ТА)6 – генотип, который не связанный с развитием Синдрома Жильбера.

UGT1A1 (ТА)6/(ТА)7 – генотип, характеризующийся увеличением ТА-повторов в гене в гетерозиготном состоянии, связан с риском развития Синдрома Жильбера.

UGT1A1 (ТА)7/(ТА)7 – генотип, характеризующийся увеличением ТА-повторов в гене в гомозиготном состоянии, связан с риском развития Синдрома Жильбера.

Пациенты синдромом Жильбера имеют нормальную продолжительность жизни.

Лечение синдрома Жильбера

Обычно синдром Жильбера не требует специального лечения. Эпизоды гипербилирубинемии уменьшаются путем нормализации диеты и исключения провоцирующих факторов.

При повышении билирубина свыше 50 – применяют медикаментозную терапию фенобарбиталом.

Пациенты с синдромом Жильбера имеют повышенный риск развития ЖКБ.

Доброкачественность течения не исключает усугубление явлений дисфункции желчевыделительной системы, развитие хронического холецистита и формирование ЖКБ.

В связи с этим для предотвращения или уменьшения поражения билиарного тракта на фоне синдрома Жильбера наиболее целесообразно применение препаратов УДХК – урсодезоксихолиевой кислоты.

При синдроме Жильбера УДХК используют в дозе 10 — 12 мг/кг массы тела в сутки.

Возможно назначение лечебного курса до разрешения процесса, например, устранения билиарного сладжа, профилактическими курсами по 3 мес дважды в год (весна-осень) либо в виде постоянного приема профилактической дозы 250 мг/сут однократно вечером.

Выводы:

Синдром Жильбера наиболее распространенная форма доброкачественной, негемолитической неконъюгированной гипербилирубинемии.

Из-за частоты существует высокая вероятность ее обнаружения в клинической практике.

Источник: https://medjournal.info/sindrom-zhilbera-prichinyi-razvitiya-geneticheskaya-diagnostika-lechenie/

Молекулярно-генетическая диагностика синдрома Жильбера

Синдром Жильбера (СЖ) – распространенное генетически детерминированное наследственное заболевание, связанное с конъюгацией билирубина (разновидность непрямой гипербилирубинемии), симптомом которого является периодически проявляющаяся умеренная желтуха при воздействии неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды (физическое напряжение, инфекции, психические стрессы, низкокалорийная диета).

Впервые этот синдром был описан французским врачом A. Gilbert в начале XX века [1]. Частота встречаемости СЖ в европеоидной, негроидной и монголоидной расах составляет 5-10, 30-35 и 2-3% соответственно [2, 3].

По статистическим данным, указанная патология чаще проявляется у мужчин (12,4%), чем у женщин (4,8%; соотношение 3:1-4:1). Средняя концентрация билирубина при СЖ значительно выше у мужчин, что может быть связано с ингибированием андрогенными стероидами процесса ферментативного глюкуронирования билирубина.

СЖ передается по аутосомно-рецессивному типу наследования и, как правило, манифестация наблюдается в возрасте до 30 лет. Основным клиническим проявлением СЖ является желтушное окрашивание кожи, склер, слизистых.

Во время эпизодов желтухи отмечаются боль в животе, спазмы в желудке, вздутие живота, диарея или запор, чувство усталости, потеря аппетита, головокружение, депрессия, потливость.

У пациентов возможна манифестация с развитием токсических реакций при приеме некоторых лекарственных препаратов: анаболических стероидов, глюкокортикоидов, андрогенов, рифампицина, циметидина, хлорамфеникола, стрептомицина, салицилата натрия, ампициллина, кофеина, этинилэстрадиола, парацетамола, иринотекана.

Источники билирубина

У здорового человека в сутки распадается около 1% циркулирующих эритроцитов.

Освободившийся при этом гемоглобин в клетках ретикулоэндотелиальной системы (костный мозг, селезенка) распадается на гем (небелковую железосодержащую часть, в молекуле которой железо связано с протопорфирином) и белковое соединение – глобин.

Основная часть билирубина (80-85%) синтезируется в печени, а около 15-20% поступает из других источников, таких как гемопротеины (миоглобин, цитохромы, каталаза, пероксидаза) и незрелые клетки (эритробласты, незрелые ретикулоциты). В организме человека образуется 250-350 мг билирубина ежедневно.

Ферментативный механизм образования билирубина

После распада гемоглобина в ретикулоэндотелиальной системе, образования гема и глобина происходит окисление гема под действием гемоксигеназы. В этой реакции расходуется три молекулы кислорода и никотинадениндинуклеотидфосфат с образованием эквивалентного количества биливердина и оксида углерода.

В дальнейшем биливердин под действием биливердинредуктазы конвертируется в билирубин. Образовавшийся билирубин (неконъюгированный, непрямой, свободный) является гидрофобным, липофильным соединением, не способным к почечной и билиарной секреции.

Даже умеренно повышенный уровень свободного билирубина является токсичным для центральной нервной системы, что проявляется невыраженными клиническими симптомами (ослабление внимания, утомляемость и др).Билирубин имеет высокое сродство к альбумину, поэтому 99% неконъюгированного билирубина циркулирует в плазме в виде комплекса с этими белками. Неконъюгированный билирубин, связанный с альбумином, транспортируется в печень, где происходит диссоциация этого комплекса.

В гепатоцитах непрямой билирубин отщепляется от альбумина и взаимодействует с глюкуроновой кислотой при участии фермента уридиндифосфатглюкуронозилтрансферазы (UGT1A1), образуя при этом глюкуронид билирубина (моноглюкуронид – 15% и диглюкуронид – 85%) или конъюгированный (прямой) билирубин (рис. 1).

У большинства пациентов с СЖ гипербилирубинемия проявляется в молодом возрасте. В зависимости от референтных интервалов, установленных в лабораториях, верхний предел для общего билирубина в норме – от 17 до 20 мкмоль/л, из которых 75% приходится на неконъюгированный билирубин [4]. При СЖ концентрация общего билирубина составляет от 20 до 50 мкмоль/л и редко превышает 85 мкмоль/л.

Несмотря на развитие новых медицинских технологий, диагностика СЖ до сих пор остается достаточно сложной.

При наличии огромного количества лабораторных (неконъюгированный билирубин, общий анализ крови с ретикулоцитами, ферменты печени) и функциональных (гипокалорийный, с никотиновой кислотой, с фенобарбиталом) тестов не выработан оптимальный алгоритм применения, основанный на их чувствительности и специфичности. В связи с этим рекомендуется проведение генетического анализа для подтверждения СЖ.

Клиническая картина СЖ обусловлена снижением до 30% уровня функциональной активности UGT1A1 – фермента, необходимого для конъюгирования билирубина. Этот фермент кодируется геном UGT1A, расположенным на 2q37 хромосоме.

Ген UGT1A

В 1991 г. J. Ritter и соавт. сообщили о выделении из печени двух клонов, кодирующих ДНК – UGT1A и UGT1D (переименованные в дальнейшем в UGT1A и UGT1A4), с билирубиновой глюкуронилтрансферазной активностью [5].

Нуклеотидная последовательность из 30 регионов этих двух клонов была одинаковой (кодируются одним геном), что и подтвердилось спустя год, когда авторы сообщили о выделении большого участка гена UGT1A с его уникальной структурой [6]. В начале 2000-х гг.

был полностью изучен принцип работы гена UGT1A: имеет длину 218 kb и содержит 13 аминотерминальных экзонов, которые кодируют субстрат, связывающий домен и 4 общих карбокситерминальных экзонов, кодирующих УДФ-глюкуроновую кислоту [7].

Вариабельные экзоны 1A2-1A13 не участвуют в метаболизме билирубина. Генетические мутации, связанные с отсутствием или снижением ферментативной активности, которые вызывают нарушения конъюгирования билирубина, локализованы в вариабельных экзонах 1А1 и общих экзонах с 2-го по 5-й (рис. 2).UGT1A1

Ген UGT1A1 кодирует фермент UGT1A1. В печени последний катализирует реакцию соединения (конъюгирования) билирубина (непрямой, неконъюгированный) с глюкуроновой кислотой. СЖ обусловлен мутацией в гене UGT1A. Активность UGT1A1 у пациентов с этим синдромом составляет около 30% от нормы, основанной на исследованиях с использованием образцов печени человека [8, 9].

В настоящее время семейство ферментов UGT1A1 продолжают активно изучать. Изоформы UGT1A обнаружены в различных отделах организма человека: в печени – UGT 1А1, 1А3, 1А4, 1А6, 1А9, 1А7, в пищеводе и желудке – UGT 1А8, в кишечнике – UGT1А10.

Функцией ферментов семейства UGT 1А1 является конъюгация как эндогенных метаболитов, гормонов, нейротрансмиттеров, так и экзогенных веществ (различных ксенобиотиков, канцерогенов, лекарственных препаратов) [10, 11]. Белки семейства UGT человека (ЕС 2.4.1.17) имеют средний молекулярный вес приблизительно 56 кДа; в их состав входит около 530 аминокислот.

UGT являются интегральными мембранными белками эндоплазматического ретикулума, состоящими из 2 аналогичных по размеру доменов (рис. 3).

Полиморфизм UGT1A1

У человека подсемейства UGT1 и UGT2 содержат 19 различных изоферментов, имеющих близкую последовательность аминокислот [12, 13]. Однако только UGT1A1 способна глюкуронировать билирубин [14]. В 1995 г. было показано, что мутация в промоторном участке гена UGT1A1 является необходимой, но недостаточной для полной манифестации СЖ.

Эта мутация, снижающая активность фермента UGT1A1, представляет собой вставку двух нуклеотидов в ТАТА-боксе промотора гена. В этом случае нормальная последовательность A(TA)6TAA трансформируется в последовательность A(TA)7TAA.

Шесть повторов тимин-аденин (TA) в области промотора A(TA)6TAA соответствуют нормальной функциональной активности фермента UGT.

При вставке седьмого ТА-повтора A(TA)7TAA ухудшается связывание с транскрипционным фактором, в результате чего уменьшается экспрессия гена, что ведет к снижению функциональной активности фермента, которая проявляется непрямой (неконъюгированной) гипербилирубинемией.При наличии вставки TA в гомозиготном состоянии наблюдается снижение активности фермента на 30% и конъюгации билирубина в гепатоцитах на 80% по отношению к норме. Тенденция к прогрессирующему снижению активности фермента также отмечается при увеличении TA-повторов (например, до 8). В случае возрастания числа ТА-повторов до 8 в одном из аллельных генов или в обоих СЖ также считается подтвержденным – А(ТА)7 ТАА / А(ТА)8ТАА и А(ТА)8 ТАА / А(ТА)8ТАА.

Активность фермента UGT1A1 находится в обратной зависимости от количества повторов.

К настоящему времени для UGT1A1 показано существование не менее 4 аллелей: A(TA)6TAA (рис. 4).

- UGT1A1*1 – «дикий тип», wild type;

- UGT1A1*28 – аллель A(TA)7TAA, наиболее частый мутантный;

- UGT1A1*36 – аллель (TA)5;

- UGT1A1*37 – аллель (TA)8.

Частота мутантного аллеля UGT1A1*28 в различных популяциях следующая: 26-39% – для европеоидной, 9-33% – для азиатской, 40-56% – для негроидной популяции.

Другие мутантные аллели – UGT1A1*36 и UGT1A1*37 – обнаружены главным образом в негроидной популяции с частотой 2-16%.

Идентификация количества ТА-повторов в промоторной области гена UGT1A1

Самым быстрым и эффективным методом для выявления СЖ является ДНК-диагностика с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который заключается в определении числа TA-повторов в гене UGT1A1.

Метод ПЦР с использованием капиллярного гельэлектрофореза

Молекулярно-генетическая диагностика проводится методом ПЦР с меченными карбоксифлуоресцеином праймерами с разделением продуктов амплификации при помощи капиллярного гель-электрофореза.

Ампликон длиной 96 пар основ соответствует участку промотора гена UGT1A1 с 7 ТА-повторами, что позволяет подтвердить диагноз СЖ. Ампликон длиной 94 пары основ соответствует нормальному участку промотора гена UGT1A1 с 6 ТА-повторами. Наличие двух ампликонов длиной 96 и 94 пары основ свидетельствует о гетерозиготном носительстве 6/7 ТА-повторов.

Секвенирование продуктов ПЦР

На рисунке 5 представлен фрагмент нуклеотидной последовательности UGT1A1 для нормального гомозиготного генотипа 6/6 (структура повтора: A-(TA)6-TAA, результат секвенирования продукта ПЦР размером 97 пар нуклеотидов) и фрагмент нуклеотидной последовательности UGT1A1 для мутантного гомозиготного генотипа 7/7 (структура повтора: A-(TA)7-TAA, результат секвенирования продукта ПЦР размером 99 пар нуклеотидов).

Интерпретация результатов исследования

Варианты молекулярно-генетического анализа могут быть следующими (рис. 6):

- UGT1A1 (ТА)6/(ТА)6 – нормальный («дикий») генотип. CЖ не выявлен.

- UGT1A1 (ТА)6/(ТА)7 – генотип с увеличением ТА-повторов в гене в гетерозиготном состоянии. Риск развития СЖ – в латентной или легкой форме.

- UGT1A1 (ТА)7/(ТА)7 – генотип с увеличением ТА-повторов в гене в гомозиготном состоянии. Очень большой риск развития СЖ. Заболевание может протекать со значительным повышением уровня билирубина и тяжелыми клиническими проявлениями.

Выводы

В настоящее время все большее значение приобретает необходимость лабораторного подтверждения СЖ, что связано с установлением дифференциального диагноза.

При выявлении повышенного уровня билирубина в сыворотке крови в течение продолжительного времени рекомендуется прежде всего выполнить молекулярно-генетический анализ.

Назначение исследования ТА-повторов в гене UGT1A важно в следующих случаях: при дифференциальной диагностике СЖ и других заболеваний, сопровождающихся гипербилирубинемией, перед началом лечения с использованием лекарственных препаратов, обладающих гепатотоксическим действием, при возможности осложнений терапии иринотеканом, слабовыраженной неинфекционной желтухе, отягощенном семейном анамнезе и др. Необходимость назначения молекулярно-генетического анализа и интерпретации полученных результатов определяется врачом-генетиком при проведении медико-генетического консультирования.

Статья печатается в сокращении.

Список литературы находится в редакции.

Источник: https://health-kz.com/2019/02/06/5822/

Какие нужны анализы на Синдром Жильбера?

Синдром Жильбера или семейная желтуха довольно распространённое отклонение на генетическом уровне. Болезнь часто остаётся незамеченной и протекает волнообразно. Обострения сменяются периодами ремиссии. Так как заболевание может перейти в хроническую форму, необходимо сдать анализ на синдром Жильбера.

Особенность патологии связана с нехваткой фермента глюкуронилтрансферазы. Он предназначен для переработки вредного билирубина. Анализ на синдром Жильбера показывает, что этого фермента в 4 раза меньше обычного показателя. Печень не может справиться с желчным пигментом, который скапливается в тканях и вызывает желтушность.

Способы диагностики заболевания

Для определения патологии необходимо провести комплекс анализов. Важно установить не только присутствие генного дефекта, но и определить состояние печени на данный момент, а также степень негативного влияния на весь организм.

Когда необходимо исследование:

- при неинфекционной желтухе;

- при наличии хронической желтушности, которая купируется барбитуратами;

- при увеличенной концентрации билирубина (остальные показатели в норме);

- для оценки опасности осложнений при лечении противоопухолевым препаратом.

Заподозрить заболевание Жильбера помогут лабораторные исследования, оценивающие общее состояние организма.

Генный маркер на дефект

Генетический анализ считается наиболее точным исследованием на синдром Жильбера. Тест достаточно достоверный и быстрый. Этим методом выявляют мутированный ген, отвечающий за синтез, а также функционирование глюкороновой кислоты.

Чтобы исключить передачу патологии ребёнку, супругам следует обязательно сделать такой анализ. Полученный результат поможет определить присутствие «дефектного» гена. Тем самым исключается рождение больного потомства.

Этот метод подтверждает диагноз на 100%. Остальные анализы только выявляют сопутствующие патологии: гепатит, рак печени, желчнокаменную болезнь и описторхоз.

Тест проводится, если назначено лечение гепатотоксичными препаратами. Подготовка для сдачи анализа не требуется.

Общеклинический анализ крови

Обычно общие показатели в пределах нормы. Иногда бывает увеличение гемоглобина до 160 ед. Кстати, подобная ситуация встречается при обезвоживании. В редких случаях у некоторых пациентов диагностируется ретикулоцитоз (наличие незрелых эритроцитов).

Не следует забывать, что кровь сдаётся на голодный желудок.

Биохимический анализ крови

Биохимия определяет уровень билирубина, который является главным показателем течения процесса. Чтобы результат анализа был точным, необходима определённая подготовка:

- нужно отказаться от алкоголя и жирной пищи;

- отменить приём лекарственных препаратов, влияющих на количество пигмента.

Естественно, сдать кровь следует натощак. Результаты анализа будут следующие:

- Уровень билирубина. Волновать обязана непрямая фракция. Есть ещё общая и прямая. Они отличаются связью с глюкуроновой кислотой, утилизирующей пигмент. На присутствие болезни Жильбера говорит увеличенное содержание непрямого типа.

- Трансаминазы. Даже увеличенный уровень печёночных ферментов не свидетельствует о данной патологии.

- Щелочная фосфатаза. Данный фермент обеспечивает выделение фосфорной кислоты. Если он повышен, то это свидетельствует о развитии опухоли.

Важно! Необходимо помнить, что повышение уровня билирубина, замечается при гепатите или гемолизе. В этом случае эритроциты разрушаются.

Гемотест

Для уточнения диагноза проводится гемотест. Он заключается в следующем:

- Голодание. Длительное отсутствие пищи вызывает увеличение билирубина почти в 2 раза. Если наблюдаются такие показатели, то проба явно положительная.

- Инъекция никотиновой кислоты. После введения, примерно через 3 часа, уровень билирубина намного повысится. Хотя проба и положительна, но нельзя игнорировать и другие заболевания печени.

- Приём фенобарбитала. Определённая доза, принимаемая в течение нескольких дней снижает содержание билирубина, что означает положительный тест.

Этот тест подтверждает диагноз.

Иные способы исследования

Аппаратные обследования не диагностируют синдром Жильбера, но их результаты очень важны. Они выявляют отклонения, которые уже проявились, например, в печени.

- УЗИ. Это абсолютно безболезненная процедура, позволяющая обнаружить отклонения в печени: кисты, аномальный размер, опухоли. Накануне мероприятия необходимо воздержаться от продуктов, которые вызывают запоры. Даже можно сделать клизму.

- Компьютерная томография. Позволяет обнаружить злокачественные опухоли. Перед исследованием обязательно проводят генетический анализ.

- Эластография. Метод безболезненный и наиболее информативный.

- Биопсия. Назначается, чтобы исключить наличие цирроза или воспалительного процесса в печени. Метод подразумевает исследование ткани органа. При синдроме Жильбера патологические изменения отсутствуют.

Медицинских центров для сдачи анализов множество, но следует выделить комплекс клиник ИНВИТРО. За несколько лет существования он набрал популярность. В лабораторном комплексе работа построена на передовых технологиях. Стоимость анализа на синдром Жильбера около 4000 рублей.

Расшифровка и стоимость анализа

При диагностике этого заболевания проводится много анализов, поэтому разобраться в них сложно. Диагноз подтверждается, если билирубин превышает 20,5 мкмоль/л. Тревогу должно вызывать и присутствие в моче ядовитого вещества. Кстати, при синдроме Жильбера маркеры вирусных гепатитов не определяются.

Результат генетического анализа выглядит цифробуквенной записью:

UGT1A1 (TA)6/(TA)6 ‒ генотип не связан с болезнью Жильбера.

UGT1A1 (TA)6/(TA)7 ‒ наблюдается дополнительная вставка, а это указывает на риск проявления патологии, но в лёгкой форме.

UGT1A1 (TA)7(TA)7 ‒ ДНК тест свидетельствует о наличии тяжёлого заболевания.

К сведению! Человек с мутированным геном UGT 1A1 может дожить до глубокой старости, даже не догадываясь о предрасположенности к болезни Жильбера.

Цена исследования зависит от клиники, где будет сделан забор крови. Обычно стоимость варьируется от 2500 до 4500 рублей. Срок выполнения до 7 суток.

Биохимические исследования стоят намного дешевле, не больше 600 рублей. Всё зависит от количества показателей. Ответ можно получить даже в день сдачи, но обычно не больше 2 суток.

Особенности заболевания и необходимость диагностирования

В основном, данное заболевание не требует лечения. Медики считают, что синдром Жильбера является индивидуальной особенностью, а не патологией. Нужно просто контролировать количество печёночных ферментов, и оказывать помощь организму во время обострения.

Диагностика обязательно должна быть дифференциальной, чтобы исключить другие патологии, схожие по признакам с болезнью Жильбера.

Ими могут быть:

- Воспалительный процесс в желчных протоках. Печень теряет способность утилизировать билирубин.

- Гемолитическая анемия. Ускоренный распад эритроцитов вызывает увеличение билирубина.

- Холестаз. Желчь с билирубином не выводится из печени.

- Ложная желтуха. Желтизна кожи связана с большим количеством бета-каротина.

- Синдром Криглера-Наджара. Врождённая билирубинемия.

Синдром Жильбера часто диагностируется в подростковом возрасте. Заболевание выявляется легко, если грамотно собран анамнез.

Сама по себе данная патология не наносит вреда печени и не вызывает осложнений. Главное. дифференцировать виды желтухи. Прогноз заболевания благоприятный, но при условии регулярных профилактических обследований.

Источник: http://ZaPechen.ru/bolezni-pecheni/sindrom-zhilbera/analizyi-na-sindrom-zhilbera.html

Центр Молекулярной Генетики — Все о синдроме Жильбера

Синдром Жильбера — наследственная доброкачественная негемолитическая непрямая гипербилирубинемия (повышение непрямой фракции желчного пигмента билирубина в крови). Заболевание впервые было описано французским гастроэнтерологом Gilbert с соавторами в 1901 году.

Синдром Жильбера является наиболее часто встречающимся заболеванием из группы наследственных гипербилирубинемий. В популяции частота синдрома составляет 5-10%. Количество носителей достигает 40%.

Основным и зачастую единственным клиническим признаком заболевания является повышение уровня общего билирубина сыворотки крови за счет непрямой фракции билирубина в пределах 20-100 мкмоль/мл. Внешние проявления при синдроме Жильбера могут отсутствовать либо представлены небольшой желтушностью кожных покровов, склер.

Кроме того возможны диспептические явления, боли в правом подреберье. В редких случаях наблюдаются клинические проявления со стороны центральной нервной системы: усталость, головокружение, головные боли, нарушение памяти.

В основе заболевания лежит дефект в гене UGT1A1, приводящий к снижению активности фермента печени уридин-дифосфат-глюкуронозилтрансферазы 1 (УДФ-ГТ1). Предполагается, что тип наследования синдрома Жильбера — аутосомно-рецессивный, те вероятность рождения ребенка с синдромом Жильбера у родителей-носителей мутации в гене UGT1 A1 составляет 25%.

Клинические признаки и лабораторно-инструментальные показатели присиндроме Жильбера

Первые признаки заболевания, как правило, проявляются в возрасте 15-30 лет. Провоцирующими факторами возникновения клинических признаков являются стрессовые ситуации, физическое перенапряжение, погрешности в питании (употребление жирных, консервированных продуктов, алкоголя), голодание, острые инфекционные заболевания, прием лекарственных препаратов с гепатотоксическими свойствами.

Основным клиническим признаком является постоянная или периодически возникающая желтушность небольшой интенсивности кожных покровов и/или склер, слизистой оболочки рта. Типично желтушное окрашивание стоп, ладоней, носогубного треугольника, подмышечных впадин.

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны диспептические явления (изжога, тошнота, вздутие живота), потеря аппетита, боль в животе и правом подреберье, непереносимость углеводов, алкоголя, гипогликемическая реакция на продукты питания. При функционально-инструментальном исследовании размеры печени остаются в пределах нормы либо увеличены незначительно.

В редких случаях наблюдаются проявления со стороны центральной нервной системы: головные боли, головокружение, бессоница, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, нарушение памяти, депрессия, приступы паники, тремор.

В биохимическом анализе крови выявляется повышение общего билирубина в пределах 20-100 мкмоль/мл со значительным преобладанием его непрямой фракции. Остальные биохимические показатели крови и печеночные пробы не изменены.

Причины синдрома Жильбера

Синдром Жильбера – наследственное заболевание, при котором снижена функциональная активность фермента УДФ-ГТ1. Данный фермент кодируется геном UGT1A1, расположенном на 2-ой паре хромосом в районе 2q37.

Основным и обязательным генетическим дефектом при синдроме Жильбера является дополнительная динуклеотидная вставка тимидин-аденин (ТА) в области ТА-повтора в промоторной (регуляторной) области гена UGT1A1.

Значимость ТАТАА последовательности промоторной области гена UGT1A1 заключается в том, что он является сайтом связывания для транскрипционного фактора, необходимого для инициации процесса транскрипции гена.

В норме промоторная область гена UGT1A1 содержит 6 ТА-повторов. Генотип А(ТА)6ТАА/А(ТА)6ТАА соответствуют нормальной функциональной активности фермента УДФ-ГТ1.Для синдрома Жильбера характерна обратная зависимость между увеличением ТА повторов в промоторной области гена UGT1A1 и активностью фермента УДФ-ГТ1: увеличение ТА повторов ведёт к снижению экспрессии гена UGT1A1 и как следствие к снижению функциональной активности фермента УДФ-ГТ1.

Так, при увеличении количества ТА повторов до 7 в гомозиготном состоянии (генотип А(ТА)7ТАА/А(ТА)7ТАА) наблюдается снижение ферментативной активности УДФ-ГТ1 примерно на 30%.

У гетерозиготных носителей дополнительной вставки ТА в промоторе гена UGT1A1 (генотип А(ТА)6ТАА/А(ТА)7ТАА) также может выявляется гипербилирубинемия, но менее выраженная, в виду снижения ферментативной активности УДФ-ГТ1 в среднем на 14%.

Помимо вставки дополнительных ТА динуклеотидов в промоторном регионе гена синдром Жильбера может быть ассоциирован с частой мутацией Gly71Arg в кодирующей области гена UGT1A1.

Патогенез синдрома Жильбера

Желчный пигмент билирубин – продукт распада гемоглобина (95%) и гемсодержащих ферментов. В организме существует две фракции данного соединения: непрямой свободный билирубин в связи с альбумином плазмы крови и прямой билирубин, связанный с глюкуроновой кислотой (билирубин-диглюкуронид).

Распад гема (небелковой железосодержащей части гемоглобина) осуществляется в ретикулоэндотелиальных клетках печени, селезёнки, костного мозга. В результате образуется пигмент биливердин. Далее фермент биливердин-редуктаза катализирует превращение биливердина в билирубин.

В плазме крови билирубин связывается с альбумином (непрямой неконъюгированный билирубин) и в такой форме доставляется в печень, где происходит переход билирубина от альбумина на синусоидальную поверхность гепатоцитов.

Неконъюгированная свободная форма билирубина является жирорастворимой, поэтому для выведения билирубина из организма необходимо его трансформировать в водорастворимую форму путём его конъюгации (соединения) с глюкуроновой кислотой.Процесс конъюгирования билирубина с глюкуроновой кислотой в гепатоцитах происходит при помощи фермента уридин-дифосфат-глюкуронозил-трансферазы 1 (УДФ-ГТ1).

В результате данной реакции происходит образование сначала билирубин-моноглюкуронида, в ходе дальнейшей реакции конъюгации билирубин-моноглюкуронида с глюкуроновой кислотой, также катализируемой ферментом УДФ-ГТ1, образуется водорастворимая форма билирубина — билирубин-диглюкуронид. Таким образом, фермент УДФ-ГТ1 является главным ферментом в реакции глюкуронизации билирубина. При синдроме Жильбера УДФ-ГТ1 обладает сниженной ферментативной активностью в среднем на 30 %, что приводит к накоплению непрямого билирубина в организме с возможным проявлением его токсических свойств.

Для синдрома Жильбера характерно повышение в крови концентрации только непрямой фракции билирубина.

Соответственно такой биохимический показатель как общий уровень билирубина в крови, складывающийся из двух составляющих (прямой и непрямой билирубин) при данном заболевании также завышен.

Так, концентрация общего билирубина в крови при синдроме Жильбера варьирует в пределах 20-50 мкмоль/л, но в период обострения заболевания может достигать значения до 100 мкмоль/л.

Прием лекарственных средств при синдроме Жильбера

Лекарственные вещества, попадая в организм, подвергаются биотрансформации, то есть претерпевают ряд физико- и биохимических превращений, в процессе которых образуются метаболиты (водорастворимые вещества), легковыводящиеся из организма. Данные процессы обеспечиваются слаженной работой ряда ферментативных систем организма, отличающихся по уровню активности у каждого человека, что обуславливает индивидуальную чувствительность к различным фармакологическим препаратам.

Главным органом метаболизации лекарств является ферментативная система печени, где протекают две основные фазы биотрансформации веществ:

- метаболическая трансформация, включающая реакции окисления, восстановления и гидролиза, катализизируемые микросомальной ферментативной системой цитохрома Р450;

- конъюгация с различными субстратами, в результате которой высокомолекулярные вещества превращаются в водорастворимые соединения, способные к выведению с желчью. На данной стадии значительную роль играет ферментативное семейство уридиндифосфатглюкуронидаз, которые катализируют реакцию конъюгации различных субстратов с глюкуроновой кислотой.

Кроме билирубина специфическими субстратами для семейства ферментов УДФ-ГТ являются гормоны (стероидные, гормоны щитовидной железы), простые фенолы, катехоламины, флавоноиды.

Также имеются данные об участии фермента УДФ-ГТ1 в метаболизме лекарств: противоопухолевого препарата иринотекана, траниласта, парацетамола.

Учитывая высокую частоту синдрома Жильбера в популяции, рекомендуется проводить генетический анализ перед началом лечения лекарственными препаратами, обладающих гепатотоксическими эффектами для предотвращения нежелательных реакций.

Диагностика синдрома Жильбера

Наиболее быстрым и точным способом диагностики синдрома Жильбера является прямая ДНК-диагностика, посредством молекулярно-генетического анализа гена UGT1A1.

Данный вид исследования основан на детекции вставки дополнительных ТА-повторов в промоторной области гена UGT1A1.

Синдром Жильбера считается подтвержденным в случае увеличения количества ТА-повторов до 7 и выше в гомозиготном состоянии (генотип А(ТА)7ТАА/А(ТА)7ТАА).

В Центре Молекулярной Генетики данный вид анализа проводится в течение 3-х рабочих дней.

Источник: http://www.dnalab.ru/need-to-know/gilbert-syndrome