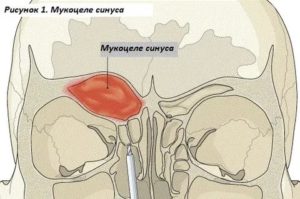

Киста или мукоцеле носового синуса

Киста в пазухе носа: лечение, симптомы, последствия, операция по удалению

Заболевания носа и придаточных пазух встречаются в медицинской практике достаточно часто. Особое место среди них занимают патологические изменения, связанные с формированием капсул, покрытых оболочкой и заполненных жидкостью.

Киста в носу не связана с опасными образованиями, может развиваться без проявления признаков или же доставлять пациентам дискомфорт.

В случае прогресса и роста существует риск осложнений, что грозит неприятными последствиями для человека.

Киста в носу не связана с опасными образованиями, может развиваться без проявления.

Особенности опухоли

Внутренняя поверхность носовой пазухи покрыта слизистой оболочкой. В ней присутствуют железы, которые формируют особую слизь, играющую роль защитного барьера и не допускающую пересыхание этой внутренней полости. При закупорке протоков носа слизь начинает скапливаться, что приводит к образованию патологической выпуклой емкости, отличающейся тонкими и очень эластичными стеночками.

Опасно ли такое состояние? Образование в носу является не опасным и носит название кисты. Появляется из-за формирования из собственных тканей.

Симптомы

Строение кисты в носу не предполагает возможность перерождения в раковую опухоль. Может спровоцировать осложнения. Поэтому игнорировать симптоматику не стоит:

Возникает постоянный дискомфорт из-за заложенности носа.

- Постоянный дискомфорт из-за заложенности носа и проблем с носовым дыханием. При этом эффективность использования препаратов с эффектом сужения сосудов постоянно падает в ходе развития болезни и увеличения размеров кисты.

- Регулярно возникающие боли в подглазной зоне, у висков. Тупые болевые ощущения появляются в лобной части головы, на участках переносицы и в затылочной области. Ощущения могут ухудшаться при движениях головой.

- Частые проблемы с чувством сдавливания или распирания в синусной зоне (насморк кисты).

- Проблемы со зрением, возможно раздвоение зрительных образов.

- Появление слизистых или отличающихся желтизной выделений из носовых проходов. Выделения могут быть очень слабыми, а попытки удалить их остаются без результатов.

Возможно раздвоение зрительных образов.

Важна и подверженность организма к частым простудам. Это также может быть сигналом о развитии кисты носовой полости.

Чем опасна?

Не всегда формирование кисты сопряжено с опасностью. При небольших размерах и непроблемной локализации ее существование незаметно для пациента, а со временем она может рассосаться. Однако если величина опухоли большая, она постоянно растет и чувствуется боль, то обращаться к врачу нужно обязательно. В противном случае возможны серьезные осложнения:

Воспалительный процесс с продуцированием обильного гноя влияет на зрение.

- Вследствие отклонений в носовом дыхании и проблем с вентиляцией назального типа объем кислорода, поступающий к клеткам головного мозга, сокращается. Кислородное голодание всегда чревато последствиями для организма, да и пациент испытывает боли и дискомфорт – головные боли, проблемы с функцией памяти. Немалые проблемы возникают у детей и подростков. Они могут отставать в развитии.

- Пациент часто подвергается простудным заболеваниям, начинает испытывать проблемы с бронхами. Заболевания легких и ЛОР болезни становятся регулярными.

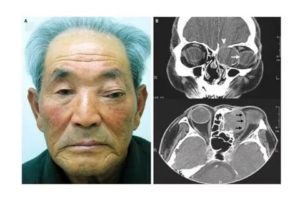

Экзофтальм – патологическое выпячивание одного или обоих глаз.

- При развитии кисты больших размеров, пациент ощущает давление в области лицевых костей, что провоцирует их изменение.

- Повышается вероятность изменения положения глазных яблок и развития экзофтальма.

- Развитие воспалительного процесса с продуцированием обильного гноя влияет на зрение, ткани мозга и костей.

- Для кист одонтогенного типа характерно частое образование свищей.

Виды

Кистозные узлы различаются по механизмам формирования:

- Истинное образование. Формирование связано с появлением отеков и утолщений на слизистых покровах. Причиной могут стать частые воспалительные процессы или развитие хронических патологий. Ретенционная киста в носу сопряжена с ухудшением проходимости каналов выведения желез, вплоть до полной непроходимости. Слизь начинает накапливаться в области протоков, что провоцирует образование пузыря с жидкостью.

- Ложная киста в носу является одонтогенной. Она возникает из-за инфекции, которая вызывает воспаление в корневой области зубов верхней челюсти. По мере повреждения костной ткани происходит прорастание псевдокисты в область дна гайморовой пазухи.

Слизь начинает накапливаться в области протоков, что провоцирует образование пузыря с жидкостью.

В зависимости от содержания кисты, она может быть:

- слизистой – с чистым секретом, не содержащим каких-либо включений;

- гнойной, в содержании которой присутствуют микроорганизмы;

- серозные – присутствует кровь и компоненты плазмы.

Причины появления

Появление пузырьков обусловлено ухудшением процессов отвода жидкости из пазух. Причиной этого становится закупорка протоков, что приводит к накоплению жидкости и постоянному растяжению стенок. Вызвать такое явление могут многочисленные факторы:

- Отечность и образование гематом вследствие получения травм в области носа.

- Киста пазухи носа может быть следствием полипов, которые затрудняют дыхание, создавая повышенное давление в носу.

Киста пазухи носа может быть следствием полипов.

- Аллергия.

- Подверженность регулярным простудам. В результате переохлаждения сосуды начинают суживаться, провоцируя воспаление и образование кисты.

- Явления воспалительного характера, протекающие в корневой зоне зубов, расположенных в верхней челюсти.

- Врожденные или приобретенные отклонения в строении носоглотки.

Лечение

Изучение клинической картины не позволяет достоверно определить наличие в носу кисты левой пазухи. Чтобы получить точные результаты назначается рентген, эндоскопия, МРТ и КТ.

Диагностическое исследование должно обязательно включать биопсию, при которой производится забор материала из ткани образования с целью цитологического, биохимического обследования.

Так можно достоверно исключить злокачественные процессы или определить микроорганизмы, которые вызвали гнойные выделения.

Консервативное лечение

Медикаментозное лечение не обеспечит устранение кисты. Она не способна раствориться или уйти вследствие приема препаратов. Не действуют и лечение народными средствами. Препараты позволяют минимизировать воспаления, ограничить рост кисты придаточных пазух носа.

Анальгетики

Пациентам назначается Анальгин, Ибуклин, Пенталгин или Кетанов.

Такие лекарственные средства позволяют минимизировать или полностью устранить возникающие боли вследствие воздействия кисты на стенки. Пациентам назначается Анальгин, Ибуклин, Пенталгин или Кетанов.

В некоторых случаях могут понадобиться и антибиотики для устранения процессов, вызванных микробами. При назначении врачи отдают предпочтение Азитромицину, Супраксу, Макропену.

Капли и спреи

Препараты назального типа помогают повысить уровень проходимости каналов, устранить отечность и минимизировать заложенность.

При борьбе с отечностью предпочтение отдается Аллергодилу, Тизину Алерджи, Зодаку, Виброцилу.

К таким средствам относят Санорин, Пиносол, Галазолин. Также при наличии показаний могут назначаться:

- Муколитические препараты для стимулирования оттока слизистых образований и повышения степени текучести – Флюдитек, Назол. В эту категорию относят Ринофлуимуцил, Леконил. Положительные отзывы имеются по Мукодину и Оксиметазолину.

- Лекарства с антигистаминным действием для устранения последствий аллергии. При борьбе с отечностью предпочтение отдается Аллергодилу, Тизину Алерджи, Зодаку, Виброцилу.

- Спреи назального действия. Отечность с воспалением можно снять при помощи Фликсоназе, Назонекса, Беконазе, Флутиказона.

Морская вода

Солевые растворы для промывания носовых пазух имеют позитивное действие, поскольку способствует нормализации компонентов микрофлоры и удалению патогенных микроорганизмов. К таким средствам относят Аквамарис и Мореназал. Увлажняющий эффект можно получить от пользования аэрозолями Долфин и Вивасан. Эффект наблюдается от применения Салина, Аквалора, Хьюмера.

Антисептические растворы

Воздействовать на флору патогенного типа можно при помощи Биопарокса, Сиалора, Изофры, Фраминазина, Полидексы. Они помогут убрать слизь и вымыть бактерии.

Народные средства

Данный способ имеет назначение оказать первую помощь. Проверенные рецепты следующие:

Тампоны из меда.

- Если киста лопается, то нос надо обязательно прополоскать при помощи физраствора. При отсутствии аптечного препарата можно изготовить его самостоятельно. Требуется соль и сода массой по 5 гр. Их растворяют в 200 мл воды. Раствор втягивается одной ноздрей, а выводится второй.

Сок, выжатый из луковицы.

- Заживляющий эффект имеет мед. Он не только не вредит слизистой носа, но и способствует минимизации рисков инфицирования. Берется тампон и смазывается медом. Затем его следует поместить в ноздрю на треть часа.

- Сок, выжатый из луковицы, полезен при борьбе с микробами и для избавления от заложенности. Необходимо взять 2-3 капли сока, разбавить водой в равной пропорции. Закапывать носовые ходы следует не более 5 раз в сутки.

Удаление

При активном росте кисты или мукоцеле носового синуса, когда она становится чрезмерно крупной и затрудняет работу пазух, хирургическое вмешательство будет обязательным. Операция может проводиться несколькими способами.

Классическая операция

Это травматичный вид оперативного вмешательства, поскольку рассечение делается ниже верхней губы над десной. Затем вскрывается пазуха и инструментально киста в носу удаляется. При этом происходит нарушение целостности пазушных стенок с формированием рубца. После операции требуется нахождение пациента в стационаре в течение нескольких дней.

Эндоскопическое вмешательство

Метод отличается безопасностью для пациента. Кожные покровы серьезно не нарушаются, шрамы отсутствуют. Пациент проходит быстрое восстановление. Длительность операции до 15 мин.

Через носовые ходы направляется устройство – эндоскоп. Без порезов он проникает в пазуху. Врач имеет возможность осмотреть полость по камере, а затем удалить образование.

Такая операция не сопряжена с осложнениями, не имеет побочные реакции, период восстановления до 2 дней.

Операция Денкера

Проникновение в область пазухи происходит сквозь лицевую ее поверхность. Назначается чтобы удалить крупное образование, многочисленную кисту или мукоцеле носового синуса.

Проникновение в область пазухи происходит сквозь лицевую ее поверхность.

Травмоопасность манипуляции высока, вероятны многочисленные осложнения. До операции и после нее назначается терапия с применением антибиотиков.

Лазерное удаление

Операция проводится безболезненным способом. Период реабилитации незначителен, регенеративные процессы протекают активно и быстро. Однако в ходе вмешательства стенка пазухи вскрывается, куда направляется лазер, а удалению подлежат небольшие образования.

Профилактика

Уменьшить шансы образования кисты в носовой пазухе можно. Для этого следует соблюдать простые правила:

- Своевременное обращение к врачу при подозрениях на ринит или гайморит. Это позволит оперативно назначить лечение.

- Устранение проблем с зубами.

- Соблюдение рекомендаций специалиста по корректировке прикуса у детей.

- Исключение патологических нарушений в носоглотке, принимающих хроническую форму.

- Борьба с образованием полипов и их удаление.

- Недопущение регулярного взаимодействия с факторами, провоцирующими аллергию.

- Исключение травм носа.

https://youtu.be/8Jqy5FAfjIs

Самостоятельно определить степень и классификацию патологии достаточно проблематично, так как симптоматика заболеваний носа и околоносовых пазух очень похожи. Поэтому всегда правильным решением будет сразу обратиться за помощью медиков, чтобы не тратить средства на препараты, которые возможно вам и не подойдут.

Источник: https://kistateka.ru/nosovye-pazuhi/v-nosu

Мукоцеле лобной пазухи: симптомы и лечение, операция

Чтобы понимать, какие процессы приводят к мукоцеле лобной пазухи, необходимо углубиться в анатомию этой зоны. Знание строения и функции полостей, расположенных около орбиты глаза, позволит вовремя обратить внимание на возникновение патологии и своевременно обратиться к специалисту.

Строение лобных пазух и их функции

Позади района надбровных дуг расположены лобные пазухи, которые отделяются тонкими костными стенками от глазницы и головного мозга. Они разделены также на правую и левую. Внутри полостей находится слизистая оболочка, продуцирующая специальную жидкость своими железами. В норме, отток секрета происходит через соустье, связывающее пазухи носа и лба.

Необходимость появления полостей в лобной кости связана с:

- защитой мозга от травм;

- участием в процессе дыхания;

- формированием звуков, усилением ого резонанса.

Воздух, которым человек дышит, через нос попадает в полости, где согревается и увлажняется. Попавшие с воздухом патогенные микробы могут вызвать развитие инфекции в пазухах. Если процесс оттока серозного секрета нарушается, то возникает воспаление.

Осложнением болезни является пиоцеле, когда инфицированная жидкость становится гнойной. Заболевание возникает у детей старше шести-семи лет, так как к этому времени заканчивается формирование лобных полостей.

Взрослые также ему подвержены, но в молодом возрасте.

Основные причины мукоцеле

В основе развития мукоцеле лежит закупорка соустья, выводящего серозную жидкость из полости в нос. Нарушается проходимость лобно-носового канала тогда, когда:

- искривляется носовая перегородка;

- травмируется участок переносицы;

- попадают инородные тела в полости органа обоняния;

- появляются спайки и рубцы, вызванные синуситом.

Такие болезни, как гайморит, связаны с попаданием инфекции в пазухи носа. Похожие ситуации возникают при ринитах, фарингитах и хронических тонзиллитах.

Развитие мукоцеле и его признаки

При нарушении оттока скопившейся в придаточных полостях жидкости невозможно найти выход. Поэтому она начинает давить на стенки глазной орбиты, истончая костные перегородки.

В результате их частичного разрушения, мукоцеле лобной пазухи расширяется в сторону задней и передней стенки глазницы, захватывая по две-три полости. Симптомы болезни нарастают медленно и сначала клинически никак не проявляются.

На первых порах развития мукоцеле можно обнаружить только некоторую припухлость вверху глазной орбиты или в зоне внутреннего угла. При нажатии на нее слышен звук, похожий на треск и хруст. Затем признаки заболевания становятся выраженнее:

- Глазное яблоко выпячивается или смещается в ту сторону, где поражена пазуха.

- Подвижность глазного яблока ограничена, так как образовавшаяся киста давит на него или на нервные ветви глаза.

- Острота зрения снижается, цвет воспринимается искаженно, в глазах двоится.

- В области орбиты глаза образуются воспаления и опухоли в форме абсцессов, флегмон.

- У пациента могут появиться головные боли на ранних стадиях развития заболевания.

Если происходит нагноение жидкости и ее распространение в соседние полости, то это опасно инфекционными осложнениями в орбите глаза.

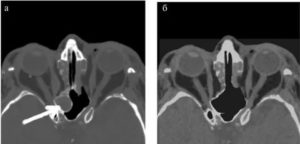

Методы диагностики

Поставить точный диагноз поможет обследование и консультация у офтальмолога, отоларинголога, невролога. После визуального осмотра пораженной области специалисты направляют его на:

- рентгенологическое исследование;

- риноскопию;

- диафаноскопическое обследование;

- лабораторный анализ скопившегося в пазухах секрета с проведением пункции или зондирования;

- офтальмологическое исследование глаза с помощью специальных аппаратов.

Рентген-лучами просвечивают лобные пазухи, определяя увеличение их размеров, уменьшение прозрачности. С помощью специальных зеркал обследуют полости носа и лба, проход между ними.

Проверить состав жидкости внутри пазух можно после взятия ее путем прокола, или пункции. Введение зонда помогает взять на бактериологический и цитологический анализ содержимого лобной пазухи, определить отечность, изменения в ее строении.

Методом диафаноскопии пользуются для просвечивания носовых пазух электрической лампочкой на ручке. Скопившийся в носу гной или уплотнение приводит к затемнению той стороны щек, где находится образование.

Из достоверных методов диагностики мукоцеле лобной пазухи отмечают 3D компьютерную томографию. Ей же проводят контроль состояния пазух после лечения.

Только комплексное обследование поможет поставить правильный диагноз.

Эффективное лечение и профилактика

На первых стадиях развития мукоцеле используют консервативные методы терапии, направленные на:

- разжижение секрета;

- рефлекторное раскрытие полости;

- удаление отека;

- промывание лобных пазух.

Основным методом терапевтического вмешательства при мукоцеле является операция с удалением увеличенных и некротизированных, омертвевших, участков пазухи.

Для этого вскрывают полость дугообразным разрезом, удаляя скопившуюся там жидкость.

Установленный затем в рану дренаж, позволяет выводить остатки секрета и не дает закрываться полости до полного формирования внешних рубцов. Дренирование длится в течение двух недель.

Возможно при радикальном методе лечения использование эндоскопической аппаратуры. Такой тип малоинвазивной хирургии используется часто, так как он безопасен, физиологичен и эффективен.Тончайший инструмент, который вводится в полость носа, не разрушает костные перегородки, а микрокамера позволяет специалисту наблюдать за своими манипуляциями на экране. Но так как это дорогостоящий вид операции, то проводят ее редко.

И при запущенных стадиях развития воспаления этот метод неэффективен.

В комплексе с оперативным вмешательством пациенту назначают препараты противовоспалительного действия. Для борьбы с патогенными микроорганизмами – антибиотики.

При своевременном лечении мукоцеле исчезают все симптомы патологии, связанные с остротой зрения и неправильным положением глаза.

Чтобы болезнь не дала рецидив, необходимо следить за состоянием носа, избегать травм и переохлаждения, попадания внутрь соустья инородных тел.

Юлия Калашник

Источник: https://VipLor.ru/nos/mukotsele-lobnoj-pazuhi

Киста в верхнечелюстной пазухе: какая бывает, как и почему развивается, способы удаления

Дыхание человека – жизненно необходимая функция организма. Важная роль в осуществлении процесса отводится носовой полости и околоносовым придаточным пазухам – синусам. Именно в них вдыхаемый воздух проходит очищение, там он увлажняется и согревается.

В связи с этим нарушения в работе пазух отражаются на полноценном процессе дыхания, а также на функционировании всех систем и органов организма.

Одной из основных причин проблем с носовым дыханием являются кисты околоносовых синусов.

Киста верхнечелюстной пазухи поражает человека чаще других. Она представляет собой мягкое новообразование с жидкостью внутри, двухслойной стенкой эпителия с железами, которые производят слизь.

Эти кисты могут долгое время не проявляться симптоматикой, поэтому становятся случайным диагнозом при проведении профилактических осмотров или обследований, касающихся других заболеваний.

Разновидности челюстных кист

По причинам верхняя челюстная киста бывает:

- Ретенционной – возникает при закупорке выводящих протоков желез в слизистой.

- Одонтогенной – развивается из-за патологического влияния стоматологических проблем.

По механизму образования и расположению одонтогенных и ретенционных образований они классифицируются на 2 вида:

- Истинная – ее оболочка состоит из эпителиальных клеток, которые производят слизь. Данное нарушение появляется по причине анатомических проблем в носовых пазухах или из-за хронических поражений носоглотки.

- Ложная или псевдокиста – в ее составе отсутствуют эпителиальные клетки. Такие образования связаны со стоматологическими нарушениями, неправильным анатомическим строением челюсти, болезнями зубов или с ошибками в лечении со стороны стоматолога.

Также киста бывает единичной и множественной, левая и правая сторона расположения не влияет на симптомы новообразования. По МКБ 10 заболевание относится к заболеваниям носа и синусов и имеет код J34.1.

Причины и формы развития патологии

Киста левой верхнечелюстной пазухи или правой – доброкачественное новообразование. Оно образуется чаще всего под влиянием закупорки протоков в слизистых оболочках.

Итак, опухоль верхнечелюстной пазухи формируется под влиянием таких причин:

- Процесс воспаления в носоглотке или гайморовой пазухе. Киста часто становится осложнением насморка или гайморита.

- Заболевания зубов, тканей верхней челюсти. Формированию одонтогенной кисты в верхнечелюстной пазухе больше всего способствует пульпит и кариес.

- Анатомические нарушения строения носа.

- Деформация костной ткани черепа.

- Аллергии и слишком долгое время нахождения аллергена в области пазух носа.

- Полипы.

- Частые ОРВИ.

- Генетическая предрасположенность.

- Травмы.

Симптоматика

Обычно нарушение не провоцирует симптомов и диагностируется случайно. По мере прогрессирования разрастания кисты в верхнечелюстной пазухе развиваются признаки. Они являются более выраженными, когда просвет в пазухе полностью перекрывается.

- При разрастании значительно осложняется носовое дыхание.

- Выделения из носа приобретают желтый оттенок при разрыве образования.

- Головная боль, она локализуется в лобной доле, висках или в затылке. Боли бывают постоянными и могут становиться сильнее при перепадах температуры окружающей среды.

- Головокружение, повышенная нервозность, ухудшение трудоспособности человека.

- Ухудшение сна, памяти, аппетита.

- Боль гайморовых пазух, которая становится намного сильнее при скачках давления, к примеру, при погружении под воду.

Все указанные симптомы говорят о рисках кисты в ВЧП и требуют срочной врачебной помощи. В пораженном месте при пальпации врач выявляет характерный хруст. На рентгенографическом снимке новообразование видно затемнением округлой формы на светлой пазухе.

Иногда новообразование способно влиять на остроту зрения. Иногда других симптомов, кроме зрительных, не развивается.

Диагностика

Диагностика помогает на основании изучения врачом анамнеза и реализации инструментальной диагностики выявить отклонение. Итак, наличие образования подтверждается следующими способами:

- Рентгенография придаточных пазух. На снимке киста круглая, затемненная. Проводится также рентгенография с контрастом, которая диагностирует выпячивание даже маленького размера.

- Диагностическая пункция. Когда при проколе врач получает жидкость оранжевого оттенка, то это подтверждает наличие кисты. Но метод не слишком точный, так как доктор попадает в кисту только при ее крупном размере и расположении по траектории прокола.

- Компьютерная томография – это наиболее достоверный способ диагностики, который помогает выявить внутреннее строение кистозного новообразования.

- Диагностическая синусоскопия – когда в полость через выводное соустье или специальное отверстие вводится эндоскоп. Он дает возможность детального изучения патологии, проведения биопсии и лечения.

Реализация терапевтических мероприятий

Основным способом терапии челюстной кисты слева и справа является операция. Способы консервативного лечения посредством физиотерапевтических процедур обычно не приносят результатов.

Оперативное вмешательство реализуется двумя основными методами:

При классической операции после введения анестезии делается надрез в зоне верхней челюсти, чтобы врач могу получить доступ к пораженной пазухе.

После иссечения костной стенки реализуется ревизия полости и удаление новообразования. Костный дефект, формирующийся после операции, с течением времени рубцуется.

Достоинствами классической операции являются простота и небольшая затратность. К недостаткам относятся:

- нефизиологичный доступ;

- необходимость долгого послеоперационного восстановления в стационаре;

- у части пациентов могут отмечаться болевые ощущения в месте иссечения, а также развиваться рецидивы гайморита.

Эндоскопическая операция отличается минимальным количеством противопоказаний и максимально щадящей техникой. Врач реализует манипуляции посредством физиологичного эндоскопического доступа в синус посредством современных оптоволоконных приборов. Главные достоинства эндоскопии следующие:

- нетравматичность;

- минимальное количество осложнений и рисков;

- отсутствие необходимости проводить общую анестезию.

Пациенту разрешается отправиться домой уже в первый день после удаления кистозного образования. Уже дома больной должен выполнять все рекомендации врача по реабилитации. Еще один метод удаления – лазерный, он полностью исключает опасность инфицирования, не провоцирует болевых ощущений. Восстановление после воздействия лазеров реализуется в короткие сроки. Основной недостаток – это большая цена.

Несмотря на доброкачественный характер верхнечелюстной кисты при отсутствии возможности своевременной диагностики могут развиваться осложнения. Предотвратить их можно с помощью тщательного медицинского обследования после развития головной боли неустановленной причины.

Подготовка и организация операции

При показаниях к операции по удалению кисты проводится тщательная подготовка. Хирургическое вмешательство потребуется при дискомфорте в носу. Как правило, маленькие кисты не удаляют хирургическим способом. Размер кисты, подлежащей удалению, устанавливается доктором. Доброкачественная киста может вырасти большой и доставлять много неудобств.

Хирургические манипуляции потребуются, когда диаметр новообразования больше 1 см, она перекрывает кислород и осложняет дыхание. Тогда обязательно проводится операция, так как дыхание во сне может резко остановиться.

Опасными осложнениями отсутствия операции при большой кисте являются: менингит, энцефалит, тромбоз.

Осложнения могут затрагивать зрительные анализаторы и глазницу.

Эндоскопия

Безопасный современный способ оперативного вмешательства. Этот вариант самый щадящий, для реализации нужна оптико-волоконная техника. Механически кость не повреждается, врач контролирует ситуацию во время операции при помощи оборудования. Данный способ назначается большинству пациентов с кистой в верхнечелюстной пазухе. Длятся манипуляции недолго, не провоцируют осложнений.

Киста правой верхнечелюстной пазухи или левой удаляется через устье носа, занимает это до 40 минут. Пазуха не повреждается, общее время восстановление не дольше 1 недели. В зависимости от состояния пациента реабилитация проводится в стационаре или в домашних условиях. Спустя 7 дней больному разрешено вернуться к его работе и привычному образу жизни.

Важно продолжать соблюдать правила, установленные врачом.

Операция по Денкеру

При манипуляциях происходит вскрытие стенки пазухи, делается разрез над верхней губой. Обязательно предварительно проводится наркоз.

Хирург проводит удаление при помощи специальных инструментов.

Этот метод реализуется, когда киста располагается на передней стенке пазухи. После завершения операции врач назначает прием медикаментов для подавления патогенных микроорганизмов и восстановления правильной структуры слизистой носа.

Прием препаратов поможет быстрее восстановиться и поддержать функционирование носовых ходов.

Народные методы

Если киста не провоцирует патологической симптоматики, то лечение может не проводиться. Для предотвращения осложнений можно воспользоваться рецептами народной медицины. Например, уменьшить образование помогает сок алоэ.

Его капают в каждую ноздрю по 3 капли. Ещё одним действенным способом является сок листьев золотого уса. С утра и перед сном вечером требуется капать его по 2 капли в каждую ноздрю.

Как правило, курс терапии народными средствами проводится в течение недели, делая перерыв 2 месяца.

Меры профилактики и осложнения

Киста верхнечелюстной пазухи – доброкачественное заболевание. Но при большом размере развиваются сильные головные боли, терпеть которые невозможно. Также к осложнениям кисты относятся:

- Хронические формы ринита.

- Фронтит или гайморит хронического течения.

- Разрывы кисты.

- Нарушение работы органов зрения: абсцесс, флегмона, тромбоз синуса.

Когда киста гнойная, ее последствия могут затрагивать головной мозг. Гной, который попадает в него, провоцирует менингит, энцефалит или абсцесс. Для предупреждения появления кисты требуется соблюдать правила профилактики. В первую очередь они заключаются в своевременном лечении стоматологических проблем.

При бессимптомном лечении киста может несколько лет не увеличиваться в размерах, встречаются ситуации, когда она самостоятельно рассасывается. Но в такой ситуации человек должен находиться под контролем доктора, а при ухудшении динамики реализуется операция.

Еще больше полезных статей о ЛОР заболеваниях можете найти на сайтеhttps://lor-uhogorlonos.ru/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59f9a0235a104fe1e0d6eaf6/5af9512fdd2484e783e3fdf8

Мукоцеле околоносовых пазух: причины симптомы и методы лечения

Медицина

Мукоцеле – заболевание околоносовых пазух, представляющее собой кистеобразное их расширение. Причиной такой патологии у детей и взрослых является закупорка выводных протоков. Как развивается заболевание, что еще может являться причиной развития болезни – об этом немного ниже.

Заболевание с самого начала протекает практически бессимптомно. В некоторых случаях возможно проявление супраорбитальной невралгии, которая со временем прогрессирует.

В более поздний период может наблюдаться слезотечение, отмечается боль в глазницах и смещение глазного яблока.

Мукоцеле лобной или клиновидной пазухи характеризуется смещением глазного яблока вниз и кнаружи, решетчатой – вперед и кнаружи, основной – вперед.

При пальпации стенок глазницы ощущается выпуклость пазух. Подобные выпячивания растут достаточно медленно, но на поздних стадиях заболевания могут достигать значительных размеров, что приводит к деформациям лицевых костей.

Причины мукоцеле

Основной причиной мукоцеле является закупорка протока, через который серозная жидкость выходит из полости в нос. Провоцирующими факторами могут стать:

- неправильное строение лицевых костей;

- искривление носовой перегородки;

- травмы переносицы;

- попадание инородных тел в носовые ходы;

- воспалительный процесс;

- рубцевидные или полипозные образования.

Развитие мукоцеле довольно часто отмечается на фоне протекания хронических ринитов, синуситов, фарингитов и прочих инфекционных заболеваний.

Симптомы и проявления

В зависимости от места локализации кистеобразного расширения, возникают различные симптомы. Рассмотрим, как протекает каждая разновидность заболевания.

Симптомы мукоцеле

Гайморовой пазухи

Располагающееся в данной области мукоцеле на начальной стадии никак себя не проявляет и часто обнаруживается совершенно случайно при общем осмотре пациента. По мере роста верхнечелюстной кисты симптомы становятся более явными:

- боль в районе пазухи;

- отечность щек;

- асимметрия лица;

- головные боли;

- заложенность носовых ходов со стороны расположения образования;

- признаки общей интоксикации.

Лобного синуса

Киста в лобной пазухи и решетчатого лабиринта также в начале своего развития не дает о себе знать какими-либо клиническими признаками.

При увеличении образования в размерах появляются периодические головные боли, неприятные ощущения при резком наклоне. Также страдает дыхательная функция, возможно развитие фронтита – воспаления лобной пазухи.

На финальном этапе развития болевой синдром становится нестерпимым. При ощупывании лобного синуса можно определить наличие шаровидного образования.

Довольно часто в месте локализации кисты появляется свищ, через который выходит содержимое кисты.

Ротовой полости

Пузырь, образующийся в ротовой полости, также называют слизистой кистой или мукоцеле.

Чаще всего образование располагается на внутренней стороне губы, но может возникать и в других местах: на внутренней поверхности щек, небе и языке. Возникает образование обычно в результате травмы или закупорки слюнной железы.

Обычно опасности для здоровья такой пузырь не представляет, но создает пациенту дискомфорт. Однако, образование необходимо обязательно исследовать, чтобы исключить развитие злокачественных образований.

Мукоцеле носовых пазух диагностируется отоларингологом. При наличии осложнений может потребоваться консультация офтальмолога, а также невролога. Основываясь на жалобах пациента, доктор проводит осмотр носовых ходов и назначает исследование пазух. Для этого могут быть назначены:

- рентгенография;

- УЗИ;

- МРТ или КТ.

При затруднениях в постановке диагноза может быть назначена диагностическая пункция пазухи. Дифференцируют заболевание от фронтита, опухолей различного генеза.

На фото мукоцеле гайморовой пазухи на снимке МРТ

Консервативные методы

Для облегчения состояния пациента доктор назначит специальный курс терапии, включающий в себя прием препаратов, способствующих разжижению секрета и снятию отека. Помимо этого потребуется промывание пораженной пазухи для устранения закупорки. Дополнительно могут быть назначены противовоспалительные лекарственные средства, а при наличии патогенной микрофлоры – антибиотики.

При своевременном и правильном лечении мукоцеле все развившиеся симптомы проходят без следа. В период после лечения пациенту следует избегать травм, переохлаждений, а также следить за состоянием носовых ходов.

Физиотерапия

В качестве дополнения к основному курсу лечения могут быть добавлены физиотерапевтические процедуры. Возможно проведение ультравысокочастотной терапии (УВЧ). Электромагнитное поле проникает в ткани и оказывает противовоспалительное действие.

Успешно применяют при лечении мукоцеле инфракрасное излучение. Оно оказывает прогревающее действие и способствует улучшению кровотока. Не менее эффективны озокеритовые компрессы.

Последствия

При инфицировании мукоцеле образуется пиоцеле – образование с гнойным содержимым.

В результате может происходить разрушение костной ткани. Воспалительный процесс может перейти на соседние пазухи и ткани, что приводит к усугублению процесса.

Также мукоцеле, особенно крупных размеров оказывает давление, вызывая дистрофические изменения в носовых пазухах.

Из-за сдавливания кровеносных сосудов происходит их сужение и, как следствие – нарушение питания тканей. Такое состояние в свою очередь приводит к образованию свищей и абсцессов.

При своевременно назначенном лечении мукоцеле имеет благоприятный прогноз. Развитие осложнений способствует ухудшению состояния пациента.Остеохондропатия – это группа длительно протекающих цикличных патологий, которые из-за нарушения питания костной ткани провоцируют развитие асептического некроза. В силу особенностей состояния, эти патологии способны вызвать достаточно серьезные проявления и осложнения.

Примечательно, что эта болезнь достаточно часто встречается у детей и подростков, хотя также может проявиться и у взрослых.

- 1 Этиология заболевания

- 2 Классификация, стадии

- 3 Течение заболевания, симптомы

- 4 Разновидности остеохондропатий

- 4.1 Болезнь Пертеса

- 4.2 Болезнь Остгут-Шлаттера

- 4.3 Болезнь Келлера

- 4.4 Болезнь Шинца

- 4.5 Болезнь Шейермана-Мау

- 4.6 Болезнь Кальве

- 4.7 Хондропатии суставов

- 5 Диагностика

- 6 Особенности лечения

- 7 Где лечат

- 8 Осложнения, последствия

- 9 Прогноз

Этиология заболевания

Остеохондропатия в классификации МКБ получила код М93. Заболевание поражает чаще всего нижние конечности. В процессе развития постепенно костные ткани разрушаются и замещаются другими. В итоге сустав деформируется. Болезнь относится к хроническим и имеет доброкачественный характер.

Патогенез в целом определить не удается, но при этом отмечают специалисты, что заболевание имеет наследственный характер. При этом существенно влияет на процесс гормональный дисбаланс, а также нарушение сообщения кровеносной системы и костных тканей, нервного сообщения.

Наиболее часто к группе риска также приписывают такие категории людей, как профессиональные спортсмены, а также те, кто часто травмирует суставы.

Классификация, стадии

Если говорить о классификации, то она делится по локализации:

- Остеохондропатия трубчатых костей. То есть наиболее часто проявляется в бедренной кости, а именно в ее головке, в 1-3 плюсневой кости, ключице, пальцах рук.

- Остеохондропатия коротких трубчатых костей. Проявляется в запястье, стопе, кисти, теле позвонка.

- Остеохондропатия в апофизах. Данная патология имеет свойство развиваться в бугре пяточной кости, бугристости большеберцовой кости, а также в апофизарных кольцах позвонков.

- Остеохондропатия в поверхностях суставов. Наиболее часто развивается в области локтевых, коленных и других суставов.

Если говорить о стадиях, то их всего четыре. По мере прогрессирования заболевания они плавно перетекают одна в другую. При этом врачи отмечают, что полный цикл от первой до последней составляет примерно 2-4 года в зависимости от конкретного случая.

Классификация заболевания

Течение заболевания, симптомы

Начиная с первой стадии, развивается некроз костных тканей. Продолжается он в среднем до нескольких месяцев. В процессе больного беспокоят умеренные или слабые боли в области поражения. Параллельно можно наблюдать нарушение функции конечности.

Если проводить пальпацию, то боль несколько усиливается. На рентгене рассмотреть какие-либо изменения на этом этапе не представляется возможным, лимфоузлы не увеличиваются.

Вторую стадию называют нередко «компрессионным переломом». Длится она около 2-6 месяцев (иногда дольше). В процессе кость проседает, а костные балки, подвергшиеся негативному воздействию, вклиниваются друг в друга.

На рентгене можно увидеть гомогенное затемнение в области пораженного отдела. Также наблюдается исчезновение структурного рисунка. Если повреждается эпифиз, то его суставная щель расширяется, а сам он уменьшается.

Третья стадия получила название «фрагментация». Длится может как 6 месяцев, так и 3 года. омертвевшие ткани рассасываются и замещаются грануляционными с остеокластами. Высота кости постепенно уменьшается, отмечается на рентгенограмме беспорядочная фрагментация с чередованием светлых и темных участков.

На четвертой стадии происходит восстановление формы и структуры кости. Длится она также может от пары месяцев и до полутора лет. Соответственно полный цикл занимает примерно 2-4 года.

Без лечения кость может восстановиться, но некоторая деформация при этом все равно сохранится, хотя и будет иметь менее выраженный характер. Обычно после такого заболевания развивается деформирующий артроз.

Локализация заболевания

Разновидности остеохондропатий

Учитывая, что остеохондропатия – это целая группа заболеваний, которые обладают длительным течением и цикличностью, каждое из них имеет свои особенности. При этом различные виды обычно относятся и к конкретной локализации, что также стоит учитывать, чтобы максимально правильно провести лечение.

Болезнь Пертеса

Это заболевание в полном варианте называется болезнью Легга-Кальве-Петерса. Поражается обычно мальчиков 4-9 лет. Преимущественно локализуется в области головки бедренной кости.

Предполагается, что патологии предшествует травма отдела, но данное условие не является обязательным.

Проявляется болью в пораженном суставе. Постепенно развивается небольшая хромота. Объясняется это небольшим укорочением сустава за счет подвывиха бедра кверху. Из-за деформации головка принимает грибовидную форму. Длиться может до 4 лет.

На фото стадии болезни Пертеса

Болезнь Остгут-Шлаттера

Данная патология поражает бугристости большеберцовой кости. Чаще ею болеют мальчики возрастом 12-15 лет. В области поражения…

Источник: http://svadba1000.ru/meditsina/5969-mukotsele-okolonosovykh-pazukh-prichiny-simptomy-i-metody-lecheniya.html