Венозный тромбоз плечевой вены

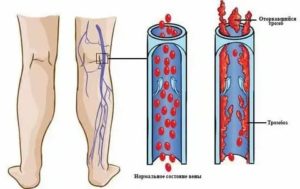

Тромбоз вены плеча

Окклюзия плечевой вены — патология, которая характерна для людей молодого возраста. Тромбоз подключичной артерии возникает из-за нарушения естественного процесса свертываемости крови.

Зачастую возникает при физической активности, причем более склонным к такой болезни являются представители мужского пола.

Правильная и своевременная диагностика поможет установить рациональную терапию и предотвратить ухудшения состояния пациента.

Воспаление сосудов плеча чаще возникает у мужчин из-за чрезмерной физической активности, влияющей на свойства крови.

Причины заболевания

Острый тромбоз подключичной вены является редкой патологией, которая возникает вследствие формирования тромба в сосудах. Уязвимыми к недугу являются люди, которые занимаются спортом и пациенты, принимающие инъекционные препараты на протяжении длительного времени. Распространенные причины, влияющие на развитие болезни, такие:

- окклюзия плечевой вены из-за физической активности и чрезмерных нагрузок;

- генетическая предрасположенность кровяных телец к свертываемости и формированию тромбов;

- длительный ввод медикаментозных средств через катетерную систему с последующим образованием сгустка.

Симптомы патологии

Синдром Педжета-Шреттера (другое название тромбоза подключичной вены) имеет различную симптоматику. Основными признаками патологии выступают:

Окклюзия сосудов плеча сопровождается болью, слабостью, отеками, изменением цвета кожи.

- Образование глянцевой поверхности верхней конечности.

- Чувство натяжения, тяжести, острого жжения кожного покрова. В редких случаях возникает цианоз.

- Слабость и быстрая утомляемость в плечевом суставе.

- Выраженная отечность поврежденной зоны и области верхней части груди. Характерным является то, что при надавливании на больную область не формируется ямка.

- Расширение вен и сосудистых каналов плеча под кожей при хронической форме патологии. При острой форме такой эффект отсутствует либо слабо выражен.

Что включает диагностика?

Тромбофлебит подключичной области поддается широкому спектру диагностических процедур. Для постановления диагноза пациент проходит первичный осмотр и опрос. После выяснения, были ли чрезмерные физические нагрузки у больного, устанавливают сроки появления тромбоза. Среди главных диагностических исследований чаще проводят такие, как:

- Магнитно-резонансная ангиография. Это метод для оценки работы сосудов, а также для определения патологий (тромбоза, атеросклеротических бляшек).

- Дуплексное ультразвуковое сканирование. Метод позволит визуально оценить структуру артерий, исследовать движение крови, и выяснить существует ли окклюзия сосудов.

- КТ — исследования системы венозных сплетений на послойном уровнях.

- Ультразвуковая допплерография подключичной вены. Это диагностика артерий с помощью ультразвуковых волн для оценки скорости кровотока и определения состояния сосудов, а также наличия тромбов или других патологических образований.

- Ангиография. Представляет собой методику рентгеноскопии кровеносных сосудов с вводом контрастного химического вещества.

Лечение тромбоза плечевой вены

Чаще всего, если обнаружены симптомы патологии подключичных вен, назначают консервативную терапию. Смысл заключается в нормализации кровотока в вене и растворении сгустка, который образует окклюзию артерии. При малейших признаках заболевания необходимо обратиться к лечащему врачу, чтобы своевременно пройти необходимую терапию.

Консервативные методы

При терапии медикаментозными средствами используют три основные группы препаратов:

- ангиопротекторы — препараты, которые корректируют процессы циркуляции крови, снимают отечность и болевой синдром;

- тромболитики, предотвращающие образование тромбов;

- антикоагулянты, разжижающие кровяные сгустки в больной области.

Эффективными препаратами в терапии являются:

- «Гепарин» в комплексе с «Фибринолизином»;

- «Синкумар»;

- «Фенилин» и «Фраксипарин»;

- «Стрептокиназа»;

- «Трентал»;

- «Танакан»;

- «Курантил».

При окклюзии сосудов плеча потребуется принимать лекарства, которые влияют на кровоток, рассасывают тромбы.

Терапия должна проходить под присмотром и контролем лечащего врача. Это обусловлено присутствием противопоказаний и побочных эффектов у препаратов, поэтому их прием требует систематического контроля. Немаловажной разновидностью лечения является использование кремов и мазей, которые оказывают укрепляющее действие.

Препараты наружного применения для разжижения сгустков крови и укрепления сосудистых систем приносят позитивную динамику в процессе терапии. Такие мази применяют на острых и запущенных стадиях заболевания, в том случае, когда «Гепарин» не приносит должного эффекта. Заменить гепариновый крем можно линиментом Вишневского.

Хороший эффект можно получить только при систематическом приеме медикаментозных средств.

Оперативные процедуры

Хирургические манипуляции назначают при сильном болевом синдроме в комплексе с патологиями артериального оттока. Цель операции — нормализация кровотока по венам.

Вначале проводят тромбэктомию, а при хронических формах болезни используют реконструктивные манипуляции (при сегментарном перекрытии артерии с нарушенным оттоком крови). Показаниями для проведения такой процедуры являются симптомы гангрены, а также гемодинамические патологии.

Профессор Савельев разработал вариант, при котором разрезы делают над грудино-ключичным соединением с ревизией артерии.

Проводят эндопротезирование и ангиопластику сосудов. Вмешательство осуществляют комплексно на сухожилиях, костных тканях и мышечных волокнах для устранения компрессии. Анастомозирование — оперативный вид вмешательства, который проводят при хронических формах заболевания. Его суть в образовании дополнительных путей оттока крови из плеча.

В качестве шунта применяют трансплантат, изготовленный из подкожной вены бедра. Операцию проводят рассеканием реберно-диафрагмальной связки, делают флеболиз. Покраснения или посинения, резкий болевой синдром, а также отечность плеча указывает на возможные симптомы развития легочной эмболии. При таких признаках необходимо срочная терапия.

Болезнь грудного выдоха — еще одно осложнение острого тромбоза.

Профилактические действия

ЛФК, правильное питание, отказ от вредных привычек уменьшают риск развития окклюзии сосудов плеча.

Любой недуг и болезнь легче предотвратить, чем применять терапию. Это относится и к тромбофлебиту плеча.

К профилактическим мерам относят занятия гимнастикой, плаванием, а также велоспорт и пешие прогулки. Не рекомендуется ходить в обуви на высоком каблуке длительное время. А также помогает прием настоек из клюквы. зверобоя и шиповника.

Проведение терапии на первичных стадиях заболевания намного проще, поэтому при малейших признаках наличия патологии следует незамедлительно обратиться к лечащему врачу.

Источник: https://EtoVarikoz.ru/tromboobrazovanie/vidy/tromboz-plechevoy-veny.html

Причины, симптомы и лечение тромбоза глубоких вен плеча

Синдром Педжета-Шреттера (венозная тромботизация) — следствие острого нарушения кровообращения из-за тромбов, появление которых может наблюдаться в глубоких венах плеча. В итоге увеличивается давление крупных вен, нарушается питание мелких капилляров и сосудов.

В основном острый тромбоз глубоких вен плеча появляется у молодых людей, которые подвергаются значительным физическим нагрузкам.

В группе риска находятся спортсмены с развитой мускулатурой, у которых физические нагрузки приходятся на какую-либо руку. Но тромбоз может появляться после долгого нажима на подключичную вену при неудобном положении с рукой, запрокинутой за голову.

Патология была названа в честь врача, который впервые ее выявил, как синдром, развивающийся от чрезмерного физического усилия.

Заболевание может иметь острую и хроническую стадию. Под острой болезнью подразумевается легкая, средняя и тяжелая формы, которые во время исследования выявляются венозным давлением в мм вод. ст.

В первые дни развития болезни наблюдается повышенное давление, которое постепенно снижается. При переходе болезни в острую форму отсутствует гипертензия при спокойном положении конечности, ее повышение происходит при умеренных физических нагрузках.

Этиология и причины патологии

Выделяют большое количество причин острой формы патологии, в зависимости от провоцирующего фактора зависит выбор лечения и прогноз. Различают первичный и вторичный тромбоз глубоких вен плеча.

Первичная форма синдрома связана с появлением сдавленных вен, а вторичная развивается под влиянием многих этиологических факторов, в том числе при повреждении вены установкой центрального катетера.

Также патология развивается при травмировании ключицы, с неправильно сформированной костной мозолью. На появление тромбоза влияет уровень свертываемости крови и некоторые наследственные заболевания. К патофизиологической особенности можно отнести замедленный локальный кровоток в вене.

Часто выявляется нарушение вены в правом плече из-за высоких нагрузок на эту конечность.Гипертензия в венах плеча особенно выражена на первых этапах развития патологии, она постепенно сокращается при развитии коллатерального кровяного оттока, реканализации пораженного участка вены.

В хронической стадии в спокойном положении пациента гипертензия вен является умеренно выраженной, но при нагрузках мышц четко определяется недостаточный отток крови.

Симптомы заболевания

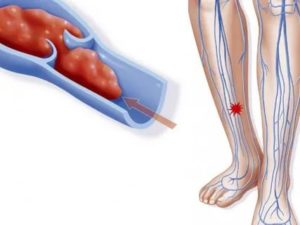

В клинике острой формы синдром Педжета Шреттера основными симптомами являются отечность пораженной области и верхней зоны грудной клетки. Редко можно встретить тромбоз, распространенный на предплечевых зонах.

При надавливании пальцем на отечность не появляется ямка (в результате расширения лимфатических и венозных сосудов, где жидкость перетекает в подкожную клетчатку из сосудистого русла). При этом пациенты жалуются на чувство распирания, натяжения, слабости и быстрого утомления в конечности.

Другим признаком заболевания подкожное расширение плечевых вен и сосудов в передней зоне грудной клетки. Такая симптоматика выявляется при хронической стадии. При острой форме подкожное расширение сосудов может отсутствовать или быть слабо выраженным.

Пациенты отмечают тяжесть, жжение, охлаждение и распирание конечности. Иногда проявляется цианоз кожи.

В сравнении с тромбозом нижних конечностей, симптомы патологии плеча связаны не с рефлюксом, а с неправильной венозной проходимостью.

Часто выявлять появление тромбоза глубоких вен плеча можно без проведения исследования по выраженной симптоматике:

- усиленному рисунку вен, границы которого могут соответствовать распространению отека;

- постоянным болям, которые становятся выраженными, пульсирующими и распирающими;

- отечностям мягких тканей;

- появлению плотной, глянцевой и напряженной поверхности плеча.

Диагностические методы и критерии

В первую очередь для диагностического исследования применяют дуплексное сканирование, которое в сравнении с флебографией характеризуется высокой специфичностью и чувствительностью.

Для выявления тромбозов глубоких вен используются следующие методы:

- магнитная резонансная ангиография;

- компьютерная томография;

- флебография (для выявления развития тромбообразования, развитость коллатерального кровообращения).

Дополнительно врач может назначить допплерографию, рентген плечевой зоны, УЗИ глубоких вен и пр.

Комплекс терапевтических мер

В основном при тромбозе глубоких вен плеча выбирается консервативное лечение. При отсутствии оказания своевременной терапии через несколько недель появившийся тромб начинает реканализовываться (растворяться).

Основными задачами консервативной терапии является крепление тромба на стенку, остановка образования тромбов, купирование воспаления и спазма, действие на тканевый обмен и микроциркуляцию.

Лечение синдрома Педжета Шреттера не отличается от терапии тромбов нижних конечностей, так как отсутствует осложнение тромбоэболией. Из-за развитой венозной сети происходит быстрая компенсация кровотока и назначается менее интенсивная терапия.

При необходимости устанавливается строгий постельный режим, рука должна находиться в вертикальном положении в состоянии покоя.Во время лечения используются следующие препараты:

- Иногда назначаются антикоагулянты, эффективными из которых являются препараты прямого действия. Выбор дозы Гепарина определяется в расчете ее взаимосвязи с протеинами плазмы. Его действие усиливается вместе с Фибринолизином в соотношении 10/20 тыс. ЕД. Гепаринотерапию проводят 3-5 суток исходя из тяжести и распространенности тромбообразования.

- На начальной стадии лечения назначаются флавоноиды (Эскузан, Гливенол, Венорутон, Троксевазин и Детралекс), действие которых распространено на метаболизм венозной стенки. Они обладают обезболивающим и противовоспалительным действием.

- Миотропные спазмолитики и вещества, нормализующие и улучшающие кровяной приток (Трентал, Ксантинола никотинат). Их вводят внутримышечно и принимают с коктейлем. Парэнтерально могут вводиться миотропные спазмолитики (Галидор, Папаверин, Но-шпа).

- Применение компрессов с разными препаратами (Гепароид, Гепариновая мазь, спиртовой раствор, Троксевазиновая мазь, содержащая флавоноиды) и пиявок.

При отсутствии противопоказаний используются физиотерапевтические мероприятия (ионофорез новокаина, Гепарина, Аспирина или Трипсина). Изначально требуется бинтовать конечность (при отсутствии тотального тромбообразования).

На основании статистических исследований могут наблюдаться рецидивы заболевания, поэтому для профилактики пациентам назначаются антигистаминные средства, проводится регулярная терапия препаратами.

Оперативное вмешательство назначается при сильных болях в сочетании с тяжелыми патологиями венозного оттока. Операцию осуществляют для нормализации кровотока в глубоких венах плеча.

На первых этапах проводится тромбэктомия, при хронических стадиях назначают реконструктивное вмешательство (при сегментарной окклюзии вен с нарушением оттока).

Показаниями к тромбэктомии являются признаки гангрены и гемодинамические нарушения.

Считается оптимальными вариантом метод разработанный профессором Савельевым, где предусматриваются разрезы над грудинно-ключичным сочленением с ревизией вены.

Может проводиться эндопротезирование и ангиопластика сосудов. Для устранения компрессии осуществляется одновременное вмешательство на сухожилиях, костях и мышцах.

В лечении хронической стадии болезни используются методы хирургического вмешательства, создающие дополнительные пути для оттока крови из верхних конечностей.

К таким методам относят анастомозирование. Для шунтов применяются трансплантаты, выполненные из подкожной вены на бедре.

Чтобы ликвидировать факторы развития патологии, рассекается реберно-диафрагмальная связка, проводится флеболиз, удаляются экстравазальные образования и шейное ребро.При наличии посинения или покраснения, резких болей, тепла и опухолей плеча, рекомендуется срочная терапия. Иначе может появиться легочная эмболия. Одним из осложнений острого тромбоза является патология грудного выдоха.

Своевременное выявление и правильно подобранное лечение для устранения синдрома Педжета-Шреттера чаще всего приводят к положительным результатам. При отсутствии положительного эффекта от медикаментозной терапии или в сложных формах может проводиться операция для повышения венозного оттока.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: https://stopvarikoz.net/tromb/glubokix-ven-plecha.html

Тромбоз подключичной вены (синдром Педжета-Шреттера)

лечение по полису Омс — бесплатно!

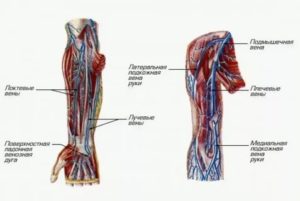

Синдром Педжета-Шреттера — тромбоз подключичной вены, распространяющийся на подключичную и подмышечную вены, а также на вены плеча, что приводит к нарушению венозного оттока в руке.

Синдром также называют травматическим тромбозом или синдромом усилия. Несмотря на относительную его редкость, он стал чаще диагностироваться в последнее десятилетие.

Основные жалобы это отёк тканей верхней конечности и распирающие боли.

Первый случай синдрома был описан Джеймсом Педжетом в 1875 году, а в 1894 году фон Шреттер идентифицировал сосудистую травму как потенциальную причину заболевания. Термин синдром Педжета-Шреттера впервые был использован в 1948 году.

Причины и факторы риска

Тромбоз подключичной вены связан с компрессией грудного выхода.

Подключичная вена берёт начало от первого ребра из подмышечной вены, а на уровне грудино-ключичного соединения с яремной веной образует плечеголовную вену.

Сдавление стенок вены в месте между ключицей и первым ребром приводит к замедлению движения крови и тромбозу. Его можно рассматривать как венозный эквивалент синдрома торакального (грудного) выхода.

Одной из причин возникновения тромбоза является гипертрофия мышц (увеличение объёма или массы скелетных мышц). В результате подключичная вена может быть сжата между рёбрами (перед ней), мышцей (за ней) и ключицей (над ней).

Другой причиной является то, что у человека есть врождённое небольшое анатомическое пространство между ключицей и первым ребром. В этом случае сжатие подключичной вены возможно даже без большой гипертрофии мышц.

К другим причинам возникновения тромбоза относятся:

- неправильная осанка,

- патологии костей (в подключичной области),

- переломы ключицы

- использование подключичных катетеров

- неправильная поза во сне

- синдром грудного выхода

- К факторам риска относится чрезмерная физическая нагрузка. Люди, подвергающиеся большой физической нагрузке, и спортсмены (борцы, тяжелоатлеты или культуристы), имеют более высокий риск развития тромбоза из-за повторяющегося повреждения подключичной вены от частого механического сжатия сосудов между ключицей, первым ребром и суставом.

Средний возраст пациентов с синдромом Педжета-Шреттера 30-40 лет, а соотношение между мужчинами и женщинами составляет примерно 2: 1. Чаще встречается справа, вероятно, из-за частоты доминирования правой руки, и от 60% до 80% пациентов как раз те, кто выполнял энергичные упражнения с участием верхних конечностей.

Течение заболевания

Течение заболевания делится на две стадии: острая (длится около трёх недель, на начальном этапе симптомы проявляются во время физических нагрузок) и хроническая (симптомы наблюдаются более двух месяцев).

Острая фаза характеризуется нарастанием отёка руки, болями, чувством распирания. Трудоспособность пациента снижается. Постепенно развиваются напряжённые подкожные вены, которые берут на себя функцию оттока венозной крови и способствуют стиханию процесса.

Хроническая фаза является последствиями перенесённого тромбоза. При неадекватном лечении сохраняется окклюзия подключичной вены и развивается хронический синдром Педжета-Шреттера. Он характеризуется развитием мощной коллатеральной сети подкожных вен вокруг плечевого сустава. Пациентов беспокоит увеличение больной руки в объеме, иногда бывают болевые ощущения, повышенная утомляемость.

Прогноз

Опасные для жизни осложнения встречаются редко. Эмболия лёгочных артерий наблюдается лишь в 2% случае в подключичного тромбоза.

Даже при немедленном вмешательстве, у некоторых пациентов не восстанавливается функциональность руки полностью, а сохраняются остаточные симптомы или необходимость продолжительного лечения. Тяжёлой венозной недостаточности руки обычно не возникает.

Серьёзной угрозы для жизни тромбоз подключичной вены не несёт. После адекватного лечения отёк значительно уменьшается, однако полная проходимость восстанавливается редко.

При сохранении причин для подключичного тромбоза могут возникать рецидивы заболевания, поэтому необходимо их выявлять и устранять.В качестве напоминания о перенесённом венозном тромбозе у пациента остаётся увеличение плеча в объёме и сеть видимых подкожных вен в области плечевого сустава.

Преимущества лечения в клинике

Эффективный тромболизис — растворение тромбов

Устранение причин тромбоза подключичной вены

Ангиопластика и стентирование

Источник: https://angioclinic.ru/zabolevaniya/tromboz-podklyuchichnoy-veny/

Тромбоз плечевой вены: симптомы, причины, лечение

Окклюзия плечевой вены — патология, которая характерна для людей молодого возраста. Тромбоз подключичной артерии возникает из-за нарушения естественного процесса свертываемости крови.

Зачастую возникает при физической активности, причем более склонным к такой болезни являются представители мужского пола.

Правильная и своевременная диагностика поможет установить рациональную терапию и предотвратить ухудшения состояния пациента.

Причины, симптомы и лечение тромбоза глубоких вен плеча

Синдром Педжета-Шреттера (венозная тромботизация) — следствие острого нарушения кровообращения из-за тромбов, появление которых может наблюдаться в глубоких венах плеча. В итоге увеличивается давление крупных вен, нарушается питание мелких капилляров и сосудов.

В основном острый тромбоз глубоких вен плеча появляется у молодых людей, которые подвергаются значительным физическим нагрузкам.

В группе риска находятся спортсмены с развитой мускулатурой, у которых физические нагрузки приходятся на какую-либо руку. Но тромбоз может появляться после долгого нажима на подключичную вену при неудобном положении с рукой, запрокинутой за голову.

Патология была названа в честь врача, который впервые ее выявил, как синдром, развивающийся от чрезмерного физического усилия.

Заболевание может иметь острую и хроническую стадию. Под острой болезнью подразумевается легкая, средняя и тяжелая формы, которые во время исследования выявляются венозным давлением в мм вод. ст.

Источник: https://aaabramov.ru/analiz/tromboz-plechevoj-veny-simptomy-prichiny-lechenie.html

Тромбоз плечевой артерии

Тромбоз плечевой артерии – это очень опасное состояние, угрожающее жизни человека.

При закупорке артерии кровь не поступает к конечности, что, в конце концов, может закончиться инвалидностью.

В наши дни тромбоз стал встречается чаще, в связи с этим, что растет число людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением свёртываемости крови и увеличенным количеством холестерина.

Клинические проявления тромбоза плечевой артерии

Тромбоз плечевой артерии может провоцироваться такими заболеваниями как:

• ишемическая болезнь сердца, • инфаркт, • порок, • аневризма, • аритмия, • эндокардит,

• атеросклероз.

Последний создает благоприятный условия для образования на стенках артерий тромбов. Все зависит от того, какой отдел руки поражается тромбом. В отдельных случаях пациент может испытывать лишь некоторый дискомфорт, в других состояние резко ухудшается и требуется срочная помощь. Симптомы тромбоза плечевой артерии довольно ярко выражены. К ним относится:

• внезапная сильная боль в закупоренной тромбом конечности, • рука полностью немеет, отекает, теряет окраску и температуру, • после развивается выраженный цианоз,

• пульс перестает прощупываться ниже того места, где просвет артерии перекрыт, постепенно конечность перестает слушаться пациента вплоть до полного паралича.

При нажиме на ткани руки сохраняются болезненные ощущения, особенно сильные в месте прикрепления тромба.

Диагностика тромбоза плечевой артерии

Диагноз тромбоз плечевой артерии ставится на основании ряда медицинских обследований. Для начала врач собирает жалобы пациента, выстраивая их в анамнез. Производит тщательный осмотр пораженной конечности и общего состояния пациента.

Для подтверждения диагноза осуществляется ультразвуковое дуплексное сканирование артерий в трех- и четырёхмерном разрешении для установления места локализации тромба, его размеров и подвижности.

Врач-флеболог может назначить также ангиографию. Этот метод относится к развернутым, позволяющим детализировать картину тромбоза плечевой артерии.

Как правило, назначается он в тяжёлых случаях, когда речь идет о хирургическом вмешательстве. В вену пациента вводится индикатор, изменяющий цвет крови и отслеживается его движение по кровеносному руслу. Место, где он остановится и есть локализация тромба.Ангиография дает возможность оценить его размеры, степень закупорки артерии, возможность функционирования обходных путей кровоснабжения этого отдела руки, определить риск отрыва тромба и продвижения его дальше по кровеносному руслу.

Лечение тромбоза плечевой артерии

Наш медицинский центр давно и успешно занимается лечением тромбоза плечевой артерии. Здесь работают настоящие профессионалы в области флебологии и ангиохирургии, имеющие огромный профессиональный опыт в выбранной области медицины. Поэтому такой врач сразу определяет схему лечения пациента и главной задачей для него служит восстановление кровоснабжения конечности.

В противном случае ситуация грозит некрозом и последующей инвалидностью. Если просвет артерии перекрыт не полностью, или состояние пациента нетяжелое, проводится медикаментозное лечение. Оно показано в стационаре, где пациенту ставится капельница, через которую вводится гепарин для разжижения крови и растворения тромба.

Одновременно начинается терапия первопричины заболевания, для чего сразу же снимается электрокардиограмма. Для наилучшего растворения тромба пациенту в пораженную артерию также вводится тромболитические лекарственные средства (фибринолизин, стрептокиназа).

Если наличие тромба обусловлено нарушением системы крови, когда форменные элементы просто склеиваются в комок, который и закупоривает артерию, то в этом случае назначаются дезагреганты (трентал, реополиглюкин, никотиновая кислота). Для купирования болевого синдрома пациенту дают обезболивающие средства.

Вливание гепарина должно продолжаться не менее десяти дней и если состояние пациента удалось стабилизировать, то постепенно переходят на пероральные средства (варфарин). Курс его приема проводится под постоянным контролем МНО во избежание развития кровотечений. В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство для оперативного удаления тромба из артерии.

Если ситуация позволяет – тромб прямо иссекается, если нет, то врач заходит в сосуд через одну из доступных артерий и посредством катетера изымает препятствие из нее.

Во избежание развития тромбоза плечевой артерии следует регулярно проходить осмотр у флеболога с использования дуплексного сканирования вен конечностей.

Особое внимание нужно обратить на то, что риск тромбообразования повышается летом. Это объясняется жаркой погодой, во время которой человек теряет с потоотделением большое количество жидкости. Тем самым, происходит сгущение крови и увеличения в ней концентрации форменных элементов, которые создают опасность агрегации в сгусток.

Следовательно, в этот период нужно употреблять как можно более жидкости, интенсивнее двигаться, чтобы избежать застойных явлений, пища летом не должна быть слишком жирной и насыщенной углеводами, а главное не следует принимать ее чересчур обильно. Желательно также есть побольше фруктов и овощей. Необходимо полностью отказаться от курения. Это один из самых распространённых факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы и способствующих тромбообразованию.Источник: https://phlebology-md.ru/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8

Причины развития болезни

Артериальный тромбоз формируется в поле других недугов пациента.

Причиной развития становятся инфекционные артерииты, васкулиты, дегениративные изменения артериального русла, фибромышечная дисплазия подвздошных артерий, болезнь Бюргера (в зоне риска молодые мужчины курильщики), ревматоидный артрит, сахарный диабет, заболевания соединительной ткани, которые могут поразить как крупные сосуды аорту и ее ветви, так и артериолы и капилляры; декомпенсация кровообращения при длительном постельном режиме; сердечно сосудистые нарушения, атеросклероз, злокачественные новообразования, хирургические вмешательства и внутрисосудистые инвазивные процедуры. Причем на долю атеросклероза приходится большинство эпизодов тромбоза артерий. На стенках вен откладывается холестерин, образуя бляшки, которые сужают просвет сосуда.

Условно факторы возникновения артериальных тромбозов сводят к трем основным причинам, их еще называют триадой Вирхова:

- Во-первых, основанием развития недуга становятся повреждения сосудистых стенок. Повреждение сосудистого эндотелия может произойти из-за биологических (токсины микроорганизмов), химических и физических (механическая травма, хирургические вмешательства, электрошок) предпосылок.

- Вторыми причинами выступают трансформации связанные с нарушением кровотока или его замедлением, так называемые завихрения в области аневризмы.

- И третья группа, вызывающая патологию — это изменения свертывающей и фибринолитической систем крови. К внутрисосудистому свертыванию крови и тромбозу приводит как малое колличество в крови антикоагулянтов (химические вещества угнетающие активность свертываемости крови), так и повышение концентрации прокоагулянтов тромбина и тромбопластина в составе крови.

Тромбообразование в артериях начинается из-за сосудистых тромбоцитарных конфликтов.

Локализация заболевания

Заболевание локализируется в аорте, сонной артерии, венечной артерии сердца, артерии кишечника и конечностей, аорте при поражении больших и средних артерий.

Тромбозы сердца формируются в пределах камер сердца: при воспалении клапанов, пристеночного эндокарда, турбулентном кровотоке и стазе (неподвижности) в предсердиях. Тромбы, возникающие в этих артериях опасны перерождением в эмболы.

При гипертонических, ревматических недугах и артериитах артериальные тромбозы поражают артерии среднего и малого размера.

Методы диагностики

Артериальный тромбоз диагностируется в несколько этапов.

Первичная диагностика, т.е. осмотр врача для определения внешних признаков развития заболевания – внешний вид кожных покровов, определение участков онемения, температура пораженных участков, впадины запустения. Как признак прекращения кровотока, на поверхности вен, наличие отеков и т.п.

Проводятся биохимические анализы крови и мочи, проводят тесты на состояния свертывающей системы крови. Другие необходимые исследования в зависимости от локации произошедшей закупорки. Назначается низкохолестериновая диета, гиполипидемические препараты, антикоагулянты.

Вторым пунктом является дуплексное сканирование при помощи специализированного ультразвукового оборудования. Врач получает изображение в реальном времени, что позволяет вовремя оказать неотложную помощь человеку и предотвратить необратимые процессы.

Еще одним методом диагностики является ангиорафия — рентгеноконтрастный высокотехнологичный способ исследования сосудов на компьютерном томографе, предварительно введя через катетер в вену контрастное вещество.

Методы лечения

Учитывая серьезность данного заболевания методы лечения тромбоза постоянно совершенствуются. Хирургическое вмешательство преследует цель восстановление нарушенного кровотока в закупоренном сосуде, а в случае необратимых процессов погибший орган или конечность удаляется.

Наряду с хирургическим вмешательством используют тромболитическую терапию, которая хорошо себя зарекомендовала при инфаркте и эмболии легочной артерии, но была не столь эффективна для лечения тромбоза конечностей.

Суть терапии заключается во внутривенном системном введении тромболитиков, влияющих непосредственно на угрожающий сгусток.

Терапия направлена на снятие болевого синдрома, раскрытие сосудистого русла, предотвращение дальнейшего образования тромбов.Источник: https://baby-clinic-vozr.ru/lechenie/tromboz-plechevoj-arterii.html