Чем лечить синегнойную палочку 10 во 2 степени?

Лечение синегнойной палочки: симптомы заболевания у взрослых или как его вылечить с помощью антибиотиков

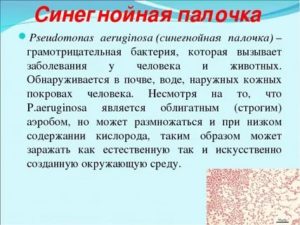

В течение всей жизни человека могут поражать самые разнообразные инфекционные заболевания. Причем среди них достаточно таких, которые возникают по вине такого возбудителя, как синегнойная палочка.

Бороться с ней не так просто поскольку он невосприимчив ко многим современным противомикробным препаратам. Называется же он так потому, что любая среда, в которой обитает и ведёт свою жизнедеятельность этот возбудитель, приобретает зелёно-синий оттенок.

Симптоматика и патогенез

Специалисты выделяют несколько основных способов, с помощью которых синегнойная палочка может передаваться от зараженных больных к здоровым людям:

- воздушно-капельный путь. Заражение происходит в тот момент, когда человек вдыхает воздух, содержащий возбудителя;

- пищевой путь. Бактерия может попасть в организм человека, если он съест мясо или выпьет молоко или иную жидкость, которая будет содержать этого возбудителя;

- Контактно-бытовые пути. Именно этот метод чаще всего и приводит к распространению болезни. В большинстве случаев инфекция проникает в организм здорового человека, когда он пользуется предметами бытового обихода.

Наиболее вероятными разносчиками заразы специалисты называют больных с воспалением легких или гнойными ранами. Помочь таким людям весьма непросто. Причём даже если проводить необходимые мероприятия на начальной стадии развития болезни, то и это не гарантирует получение желаемого результата.

Инфекция ЦНС. Этой патологии специалисты уделяют особое внимание из-за достаточно тяжёлого протекания воспалительного процесса. В процессе своего развития заболевание проходит два этапа — первичное и вторичное воспаление.

В первом случае инфекция проникает в ЦНС в результате проведения спинномозговой пункции, полученных ранее больным травм головы, проведения спинальной анестезии.

Что касается вторичного поражения, то оно может произойти через кровь с других очагов заражения.

Если анализировать клиническую картину синегнойной палочки, то можно выделить две основные формы заражения — менингит и менингоэнцефалит. Как правило, эти заболевания провоцируются активной деятельностью другого возбудителя.При этом клиническая картина у этих патологий часто схожая, что для человека становится большой проблемой, поскольку ему очень сложно определить, чем именно он болен — синегнойным менингитом или менингоэнцефалитом.

Это, в свою очередь, создает трудности при выборе адекватного лечения.

Заболевания ушей. Известно немало случаев, когда по вине синегнойной палочки развивалось такое распространённое заболевание, как наружный отит.

Определить его можно по наличию кровянистых выделений, носящих постоянный характер. У некоторых больных также могут присутствовать жалобы на боли в ушах.

Еще эта бактерия может быть причиной поражения среднего уха и сосцевидного отростка.

Инфекция в зеве. Определить это патологическое состояние можно по наличию отека и покраснению слизистой, болевому дискомфорту в горле, воспалению гланд, наличию трещин на губах, а также повышенной температуре тела.

Заболевания носа. Синегнойная палочка может быть причиной появления хронического ринита и гайморита. Диагностика подобного заболевания осложнена из-за того, что оно может иметь аналогичную клиническую картину, как при недугах, вызванных совершенно другими микробами.

Инфекция ЖКТ. Часто с проникновением в организм синегнойной палочки специалисты связывают нарушение работы пищеварительного тракта.

В большей степени этому подвержены взрослые люди с ослабленным иммунитетом, а также новорождённые дети. Однако у каждого из них воспалительный процесс проходит несколько стадий развития.

Начинается всё со скрытого периода, который длится 2-3 часа.

Этот период можно охарактеризовать как время от попадания микроорганизмов в организм до появления характерной для этого заболевания симптоматики. Иногда продолжительность скрытого периода может быть увеличена до 5 суток. Как быстро болезнь проявит себя и с какой силой, зависит во многом от возраста человека.

В случае если бактерия попала в организм маленького ребенка, то она может вызвать у него поражение толстого или тонкого кишечника. Если же случай оказался особенно запущенным, то воспаление может распространиться на желудок.

При этой патологии у ребёнка отмечается повышенная температура тела, возникают приступы рвоты, ухудшается общее самочувствие. Дополнительным симптомом, позволяющим повысить точность диагностики заболевания, является жидкий стул зеленого цвета со слизью.В тех случаях, когда синегнойной палочкой заразились дети школьного возраста или взрослые люди, болезнь проявляет себя симптомами, характерными для пищевого отравления:

- заболевания мягких тканей и кожи. Основные пути, с помощью которых синегнойная палочка может попасть в организм человека — это повреждённые покровы кожи, глубокие раны, язвы и пролежни. Нередки случаи, когда воспалительный процесс диагностируется у грудных детей и взрослых людей, имеющих ослабленный иммунитет.

- Инфекция в мочевыводящих органах. В большинстве случаев воспаление приходится диагностировать у детей, пожилых людей и больных с ослабленным иммунитетом. Клинически инфекция проявляет себя развитием таких заболеваний, как пиелонефрит, цистит и уретрит.

- заболевание легких. Хотя заболеванию подвержены люди любого возраста, чаще всего недуг приходится регистрировать у детей в первые два года их жизни. Если синегнойная палочка проникает в легкие человека, то часто это вызывает пневмонию, которая приобретает длительный и тяжёлый характер протекания. Это происходит потому, что использовать для лечения традиционные средства небезопасно.

- Инфекция в глазах. Часто воспалительный процесс приходится диагностировать у людей, которые ранее получили травмы глазного яблока или проходили операцию на органах зрения. На фоне активной деятельности бактерии быстро начинает развиваться конъюнктивит, кератит или панофтальмит. Для человека это заканчивается тем, что у него возникают неприятные боли в глазу, ощущение присутствия постороннего предмета в глазном яблоке. У некоторых больных даже могут быть обнаружены гнойные выделения. В таких ситуациях важно своевременно начать лечение, иначе больной будет себя чувствовать только хуже и в конечном итоге может даже потерять зрение.

Протекание недуга у детей

Заболевания, вызванные синегнойной инфекцией, у детей заслуживают особого внимания, поскольку имеют более тяжёлый характер протекания, нежели у взрослых. Объясняется это не до конца сформированным иммунитетом у ребёнка.

Также нужно понимать, что синегнойная палочка может стать причиной развития опасных заболеваний, с которыми детскому организму будет просто не под силу справиться.

За всё время наблюдения за этой инфекцией у детей специалисты смогли выявить ряд характерных особенностей заболевания, вызываемого этим возбудителем:

- болезни, вызываемые синегнойной палочкой, у детей диагностируются в 10 раз чаще, нежели у взрослых пациентов;

- чаще других эта бактерия поражает недоношенных детей и новорождённых в первые месяцы их жизни;

- попав в детский организм, бактерия может оставаться там очень долго, поэтому такие дети становятся опасными для здоровых;

- случаи обнаружения инфекции у детей школьного возраста очень редки;

- в большинстве случаев бактерия проникает в детский организм через пупочный канатик, кожу и ЖКТ;

- наиболее тяжелый характер протекания имеет воспаление ЖКТ. Дело в том, что при этом заболевании у ребенка возникает сильное обезвоживание, симптомы отравления.

Последствия

Во всех остальных случаях, даже если пациент обращается за медицинской помощью, когда у него болезнь перешла в хроническую форму, он может рассчитывать на выздоровление.

Но не стоит ожидать столь благоприятного прогноза людям, страдающим муковисцидозом, вызванным этой инфекцией.

Лечение таких больных очень осложнено, поскольку традиционные средства терапии не оказывают на организм должного воздействия.

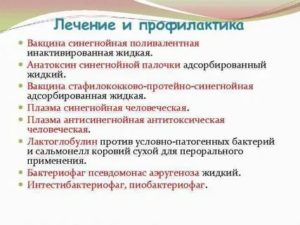

Лечение и профилактика

Прежде чем назначить лечение, врач должен подтвердить диагноз. Для этого он берет посев из воспалённого места и кровь, чтобы убедиться в наличии антигенов бактерий. Эффективно бороться с синегнойной палочкой можно, только если использовать комплексный подход лечения, который предусматривает:

- антибиотики. При выборе лекарственного средства врач должен принять во внимание реакцию возбудителя на конкретный препарат, степень тяжести заболевания, его форму и состояние больного. Особенно внимательным к выбору лекарственных средств врач должен быть при лечении ребенка: если назначенный препарат не оказал должного воздействия на возбудителя спустя 5 суток после назначения, то ему необходимо найти замену;

- Бактериофаги. Прежде чем выбрать наиболее подходящее средство из этой категории препаратов, врач должен определить реакцию палочки на конкретный бактериофаг. Суть лечения сводится к тому, чтобы устранить инфекцию, проникшую в определенный участок организма;

- Вакцина. В результате проведения подобного лечения у заболевшего возникает активный иммунитет, который угнетает деятельность микроба. Однако нужно иметь в виду, что детям вводить вакцину противопоказано. Это можно делать только подросткам, достигшим 18 лет;

- Пробиотики и пребиотики. Эти препараты назначают в качестве средства терапии заболеваний ЖКТ и для восстановления нормальной микрофлоры в кишечнике. Пребиотики не имеют противопоказаний и могут использоваться при лечении даже грудных детей;

- Общеукрепляющее лечение. Главным элементом терапии является специальная диета, в которой не должно быть жареного, жирного и острого. Вместе с этим больному назначают прием витаминов. В первую очередь — это обязательно для ребенка, который имеет пока еще не до конца сформированный иммунитет.

Народная медицина

Довольно часто пациенты, которым было назначено комплексное лечение, включающее вакцину, пребиотики и пробиотики, витамины и бактериофаги, не ограничиваются только этими препаратами.

Одновременно с этим они пытаются помочь себе с помощью народных средств. Однако следует иметь в виду, что они должны выступать только в качестве дополнения к основному лечению.

Чаще всего в подобных целях люди используют следующие народные средства:

- отвар из ягод калины;

- отвар из осиновых, брусничных и хвощовых листьев;

- примочки на основе смеси подсолнечного масла и масла чайного дерева;

- мази с прополисом.

Профилактика

Защитить свой организм от синегнойной палочки невероятно сложно, поскольку она невосприимчива ко многим дезинфицирующим препаратам:

- чтобы избежать заражения инфекцией здоровых пациентов, медработники проводят в больницах обработку оборудования, используя раствор хлорамина, карболовой кислоты и перекиси водорода. Также обязательно для профилактики инфекции регулярное кипячение и автоклавирование медицинских инструментов;

- в рамках профилактики проникновения инфекции в рану новорождённых детей врачи должны соблюдать правила обеззараживания во время ее обработки;

- при лечении хронических заболеваний необходимо назначать правильно подобранные препараты;

- проведение мероприятий по укреплению иммунной системы;

- ведение здорового образа жизни, главными элементами которого наряду с правильным питанием является проведение мероприятий по укреплению организма;

- использование бактериофагов. К подобным процедурам прибегают в том случае, если имеется опасность заражения больного. В большинстве случаев бактериофаги используют при обработке послеоперационных ран;

- Вакцинация. Эта мера помогает избежать проникновения бактерий в организм больных, которым назначена плановая операция.

Заключение

В медицинской практике известно много инфекционных заболеваний, которые возникают по вине такого опасного возбудителя, как синегнойная палочка. Лечить такие болезни невероятно сложно потому, что эта бактерия устойчива ко многим современным медикаментозным препаратам. Именно поэтому часто даже врачи с большим опытом не могут спасти больных с определенными недугами.

Однако всё-таки шансы на излечение всегда остаются. Главное — вовремя начать лечение. Правильно подобрать его можно только вместе со специалистом, который после подтверждения диагноза составит список наиболее эффективных препаратов для лечения, возникшего у больного недуга.

Однако и сам больной должен принимать активное участие в собственном выздоровлении. Для этого можно использовать народные средства, которые окажут поддержку иммунитета, чтобы организм мог активнее противостоять бактериям.

Источник: https://irgdp5.ru/bolezni-i-sindromy/kakie-sposoby-lecheniya-sinegnojnoj-palochki.html

Симптомы и лечение синегнойной инфекции

Это острое инфекционное заболевание, вызываемое микробами рода Pseudomonas, протекающее с поражением желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, ЦНС, других органов и систем. Из этой статьи вы узнаете о том, почему возникает синегнойная инфекция у детей — пути передачи, лечение, симптомы, возбудитель, профилактика, фото заболевания.

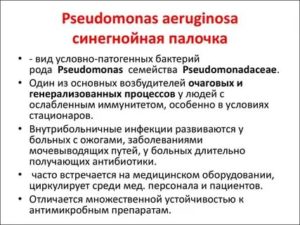

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) относится к семейству Pseudomonadaceae, роду Pseudomonas, который включает 6 видов (P. aeruginosa, P. putida, P. aurantiaca, P. cepacia, P. maltophilia, P. testosteroni), различающихся по О-антигенной специфичности и межвидовым серологическим связям.

P. aeruginosa — грамотрицательная, подвижная палочка, облигатный аэроб. Обычно не имеет капсулы и не образует спор.

Быстро растет на обычных питательных средах, на агаре формирует мягкие радужные колонии, имеющие желто-зеленую флюоресцирующую окраску. Бактерии имеют О- и Н-антигены, капсульные антигены слизи 4-х групп (Si, S2, S3, S4).

По соматическому О-антигену различают 13 серогрупп, по жгутиковому Н-антигену — около 60 сероваров.

Патогенные свойства синегнойной палочки обусловлены комплексом токсинов и активных ферментов.

- Описаны экзотоксины А, В, С;

- Имеются — эндотоксин, поражающий сосуды;

- Эндогемолизин, вызывающий гемолиз эритроцитов и некроз клеток печени;

- Лейкоцидин — фермент, вызывающий лизис лейкоцитов;

- Коллагеназа, эластаза и др.

Возбудитель синегнойной инфекции продуцирует гликокаликс (слизеподобную капсулу), вероятно, имеющий отношение к патогенности и защищающий микроорганизм от фагоцитоза.

Лечение синегнойной инфекции у ребенка должно быть начато незамедлительно. Синегнойная палочка слабо чувствительна к широко применяемым антисептикам и антибиотикам.

Эпидемиология

Синегнойную инфекцию можно подхватить от людей и животных, больных и носителей. Особенно опасны больные с нагноившимися ранами, пневмонией.

Механизмы передачи: фекально-оральный, капельный, контактный. Пути передачи синегнойной инфекции — контактно-бытовой (преимущественно), воздушно-капельный и пищевой. Факторы передачи — мясные и молочные продукты, молоко.

Синегнойная палочка широко распространена в природе: почве, воде открытых водоемов после ее загрязнения фекально-бытовыми сточными водами. Возбудитель обнаруживают в желудочно-кишечном тракте человека, многих животных и птиц.

Нередко синегнойную палочку выделяют с поверхностей губок и щеток для мытья рук, мыла, дверных ручек, водопроводных кранов, поверхностей кроватей, весов для взвешивания детей, столов для пеленания, кувезов для новорожденных, со смывов рук медицинского персонала.

Возможна обсемененность медицинской аппаратуры: электроотсосов, дыхательных и наркозных аппаратов.Синегнойная инфекция у детей — внутрибольничная инфекция хирургических, ожоговых, педиатрических и акушерских стационаров, в которых возможны эпидемические вспышки вследствие нарушения правил санитарно-противоэпидемического режима. Однако чаще регистрируются спорадические заболевания.

Симптомы синегнойной инфекции появляются у ребенка в 10 раз чаще, чем у взрослых. Особенно восприимчивы новорожденные, недоношенные, малыши первых месяцев жизни. У детей старшего возраста инфекция возникает редко и только на фоне предрасполагающих факторов: ожогов, хронических гнойных инфекций, применения лечебных средств, снижающих естественную резистентность организма к инфекциям.

Сезонность не выражена. Лечение ребенка от синегнойной инфекции проводят в любое время года.

Патогенез

Входными воротами являются желудочно-кишечный тракт, кожа, пупочная ранка, конъюнктива, дыхательные и мочевыводящие пути. Инфекция развивается при значительном снижении резистентности макроорганизма.

Синегнойная палочка поражает различные органы и системы, в том числе кожу, подкожную клетчатку, желудочно-кишечный тракт, мочевые пути, легкие, мозговые оболочки, кости, глаза, уши и др. Локализация патологического процесса зависит в первую очередь от входных ворот инфекции.

В детском возрасте чаще поражаются кожа, пупочный канатик и желудочно-кишечный тракт; у пожилых больных первичный очаг, как правило, локализуется в мочевых путях. Поражение желудочно-кишечного тракта может развиваться первично или вторично при заносе возбудителя из других очагов инфекции (например, при сепсисе, пневмонии).

Последний вариант реализуется почти исключительно у грудничков первого полугодия жизни, с глубокой недоношенностью, гипотрофией 2-3 степени.

В патогенезе синегнойной инфекции ведущая роль принадлежит токсинам, оказывающим как местное, так и общее действие.

Значительную роль играют также инвазивные свойства синегнойной палочки, которые способствуют быстрому развитию бактериемии.Гематогенная диссеминация возбудителя характеризуется появлением многочисленных вторичных очагов в коже, сердечной мышце, легких, почках и мозговых оболочках.

Патоморфология

При поражении желудочно-кишечного тракта выявляют воспалительные изменения в кишечнике различной степени выраженности — от легких катаральных до массивных язвенно-некротических.

В тяжелых случаях обнаруживают перфорацию кишки с развитием фибринозного перитонита и кровотечения.

Особенно глубокие изменения развиваются при сочетании синегнойной палочки со стафилококком и другими условно-патогенными возбудителями.

Симптомы появления инфекции

Инкубационный период длится от нескольких часов до 2-5 дней.

Поражение желудочно-кишечного тракта у ребят старшего возраста и взрослых обычно протекает как пищевая токсикоинфекция (гастрит, гастроэнтерит). Характерно острое начало. Появляются такие симптомы синегнойной инфекции: рвота съеденной пищей, боли в эпигастральной области или вокруг пупка.

Симптомы интоксикации выражены незначительно. Температура тела субфебрильная или нормальная. Стул кашицеобразный или жидкий до 4-8 раз в сутки, с небольшой примесью слизи и зелени. Состояние больных нормализуется на 2 — 3-й день заболевания. Могут развиться симптомы аппендицита, холецистита.

У малышей раннего возраста чаще развиваются энтероколит и гастроэнтероколит. Болезнь начинается остро или постепенно и проявляется ухудшением общего состояния, повышением температуры тела до 38 — 39° С, срыгиваниями или рвотой и частым жидким стулом до 5-6 раз в сутки (реже до 10-20).

Испражнения зловонные, с большим количеством слизи, зелени, могут наблюдаться прожилки крови. В тяжелых случаях развивается кишечное кровотечение. При пальпации живота определяется урчание, вздутие и болезненность тонкой кишки. Признаки дистального колита отсутствуют.Ведущими симптомами являются выраженная интоксикация и постепенно прогрессирующий эксикоз. Возможно вялотекущее, длительное течение с частыми обострениями.

При этом обычно сохраняется субфебрильная температура тела, симптомы интоксикации, вздутие живота и урчание при его пальпации, снижается масса тела больного. Выздоровление наступает через 2-4 нед.

Осложнения синегнойной инфекции

Поражение респираторного тракта, обусловленное синегнойной палочкой, может развиться как первично, так и вторично. Предрасполагающими и инфицирующими факторами являются эндотрахеальная интубация, искусственная вентиляция легких.

Нередко синегнойную инфекцию выявляют у больных с бронхоэктазами, хроническим бронхитом, муковисцидозом, а также с затяжными инфекциями, по поводу которых применялись курсы антибактериальной терапии.

Воспаление легких, вызванное синегнойной палочкой, возможно в любом возрасте, но чаще отмечается у детей до 2-х лет. Для пневмонии характерно затяжное течение, развитие деструкции легких.

- Синегнойная палочка нередко является причиной воспаления мочевыводящих путей. Распространение синегнойной инфекции может проводится как гематогенным, так и восходящим путем. Клинические симптомы неотличимы от подобной патологии, вызванной другими микроорганизмами.

- Поражение нервной системы (менингит, менингоэниефалит) чаще возникает вторично в связи с заносом возбудителя из других очагов инфекции при сепсисе. Возможно и первичное развитие менингита: синегнойная палочка проникает в субарахноидальное пространство при люмбальной пункции, спинальной анестезии, травмах головы. Специфических клинических симптомов гнойный менингит, вызванный P. aeruginosa, не имеет. Характерны изменения ликвора — мутный, сливкообразной консистенции, с сине-зелеными хлопьями, высоким содержанием белка и нейтрофильным плеоцитозом. Заболевание протекает тяжело и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

- Поражение кожи и подкожной клетчатки чаще возникает после травм, в местах хирургических и ожоговых ран, варикозных язв и др.

- Остеомиелит синегнойной этиологии встречается редко — при ранах, возникших в результате прокола (особенно в области ногтевых фаланг на стопе), при введении наркотиков.

- Поражение уха. Наиболее частой формой является наружный отит, распространенный в регионах с тропическим климатом. Он характеризуется хроническим серозно-кровянистым и гнойным отделяемым из наружного слухового канала, болями в ухе. Возможно развитие симптомов среднего отита и мастоидита.

- Поражение глаз чаще развивается после травматического повреждения, а также из-за загрязнения контактных линз или раствора для их обработки. Обычно наблюдается изъязвление роговой оболочки, однако возможно развитие панофтальмита и деструкции глазного яблока. Синегнойная инфекция у детей раннего возраста может протекать в виде гнойного конъюнктивита.

- Поражение сердечно-сосудистой системы. В редких случаях синегнойная палочка вызывает эндокардит, преимущественно на протезированных клапанах или здоровых сердечных клапанах у больных с ожогами и инъекционных наркоманов. Последствиями эндокардита часто являются метастатические абсцессы в костях, суставах, мозге, надпочечниках, легких.

- Симптомы синегнойного сепсиса наблюдаются обычно у ослабленных, недоношенных новорожденных и детей с врожденными дефектами, у больных со злокачественными новообразованиями, у пожилых пациентов, подвергшихся хирургическим или инструментальным вмешательствам на желчных протоках или мочевых путях. Клинические проявления и симптомы болезни не отличимы от сепсиса другой этиологии. В пользу синегнойной природы инфекции свидетельствуют: гангренозная эктима (округлые уплотненные участки кожи красно-черного цвета диаметром до 1 см с изъязвлением в центре и зоной эритемы вокруг, расположенные в подмышечной и аногенитальной областях) и выделение зеленой мочи (за счет окраски ее вердогемоглобином).

- Новорожденные наиболее восприимчивы к синегнойной инфекции. Они составляют группу риска и легко инфицируются госпитальными штаммами возбудителя. В дальнейшем они могут длительное время (более года) оставаться носителями синегнойной палочки, что является причиной развития вспышек острых кишечных инфекций в детских учреждениях.

- Наиболее часто встречается поражение кишечника, которое, как правило, протекает в тяжелой форме. Тяжесть состояния больных определяется токсикозом, который трудно поддается терапии и имеет длительный, упорный характер. Часто и быстро развивается эксикоз II- III степени; парез кишечника с динамической непроходимостью. Возможно развитие в тонкой и толстой кишке язвенно-некротического процесса с перфорацией и кровотечением. Может развиться сепсис.

Диагностика

Опорно-диагностические признаки синегнойной инфекции:

- характерный эпиданамнез;

- часто внутрибольничный характер заболеваний;

- преимущественное развитие у малышей раннего возраста с неблагоприятным преморбидным фоном;

- полиорганнские поражения (кожа, подкожная клетчатка, мочевыводящие пути, желудочно-кишечный тракт, ЦНС и др.)

Лабораторная диагностика

Решающее значение в диагностике имеет бактериологическое исследование — высев синегнойной палочки из гноя, фекалий, рвотных масс, мокроты, крови, а также серологические методы — нарастание титра специфических антител в динамике болезни в РА с аутоштаммом или РПГА с эритроцитарным О-групповым диагностикумом.

Лечение

Этиотропное лечение синегнойной инфекции у детей: препаратами выбора являются карбокси- и уреидопенициллины (карбенициллин, тикарциллин, пиперациллин, мезлоциллин), цефалоспорины III и IV поколений (цефоперазон, цефтазидим, цефтизоксим, цефепим) и аминогликозиды II-III поколений (гентамицин, тобрамицин, амикацин, нетилмицин).

При легкой форме кишечной инфекции назначают для лечения полимиксин М сульфат и нитрофураны; при сепсисе, пневмонии показано сочетание пенициллинов, цефалоспоринов с аминогликозидами.

Препаратами резерва являются монобактамы (азтреонам), карбапенемы (тиенам, меропенем), фторхинолоны (ципрофлоксацин, ломефлоксацин, руфлоксацин и др.). Эффективным средством в борьбе с синегнойной инфекцией является гипериммунная антисинегнойная донорская плазма.

Лечение включает стимулирующие средства (иммуноглобулин, метилурацил), пробиотики, бактериофаги (пиоционеус, пиобактериофаг, интестибактериофаг) и ферментные препараты.

Прогноз лечения. При тяжелой кишечной инфекции, менингите, пневмонии, сепсисе летальность достигает 75% и более.

Профилактика синегнойной инфекции заключается в тщательном соблюдении противоэпидемического режима, особенно в госпитальных условиях, с использованием для дезинфекции современных антисептиков и их регулярной сменой.

Источник: https://www.medmoon.ru/rebenok/sinegnojnaya_infektsiya_u_detei.html

Синегнойная палочка (синегнойная инфекция)

Синегнойная инфекция является достаточно опасной и агрессивной, с высокой частотой встречаемости среди населения.

До 20% всех внутригоспитальных или назокомиальных инфекций вызвано именно синегнойной палочкой.

До 35% инфекций мочевыделительной системы вызывается этой палочкой, также как и 25% гнойных хирургических процессов. Четверть случаев первичных бактериемий также вызвано P. aeruginosa.

Синегнойная инфекция – острое инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами рода Pseudomonas, поражающими дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, мягкие ткани, нервную и другие системы организма.

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) – условно-патогенный микроорганизм рода Pseudomonas (псевдомонады). Это грамм-отрицательная (окраска по Грамму не вызывает фиолетового прокрашивания) бактерия в форме палочки с закругленными концами, размером от 0,5 до 1 мкм.

Синегнойная палочка

Подвижна, плотной капсулы не имеет, спор не образует. Является облигатным аэробом (размножается при доступе кислорода, повышенной влажности).

При бактериологическом обследовании растет на специальных питательных средах (мясопептонный агар – МПА, мясопептонный бульон – МПБ и другие), где при ее росте появляются синевато-зеленоватые колонии со свечением (флюоресцирующие), имеющие запах жасмина.

Имеет соматический О- и жгутиковый Н-антигены, а также капсульный K-антиген. H-антиген (жгутиковый) позволяет выделять около 60 сероваров синегнойной палочки. Достаточно устойчива к действию многих дезинфицирующих растворов, в некоторых из которых может размножаться.

Губительно на нее действуют только 5%-й раствор хлорамина, 3%-й раствор перекиси водорода и 2%-й раствор фенола (карболовой кислоты). В природе встречается в почве, воде открытых водоемах, на растениях. Оптимальная температура роста 37°С.Синегнойная палочка может быть патогенной для человека. Часто встречается при воспалительных процессах (гнойные раны, абсцессы), нередко вызывает инфекции мочевыводящих путей и кишечника. С высокой частотой вызывает внутрибольничные инфекции в силу распространенности у лиц с иммунодефицитами (хронические болезни, оперативные вмешательства, инфекции и другие).

Синегнойную палочку можно обнаружить в дыхательных путях человека, толстом кишечнике, в наружном слуховом проходе, а также на поверхности кожи в области складок (подмышечных, паховых).

При нормальном иммунитете синегнойная палочка встречает конкурентное сопротивление со стороны представителей нормальной флоры, который подавляют ее рост и вызывают гибель (например, в кишечнике).

Факторы патогенности синегнойной палочки – это:1) подвижность за счет жгутиков; 2) способность выработки токсинов (эндотоксин, экзотоксин, эндогемолизин, фермент лейкоцидин), которые вызывают поражение эритроцитов, клеток печени, запуск интоксикации, гибель лейкоцитов в очагах;

3) высокая устойчивость к ряду антибактериальных средств за счет способности образовывать вокруг своих колоний слизеподобную капсулу — гликокаликс (в частности, устойчива к бета-лактамам, аминогликозидам, фторхинолонам), что затрудняет эффективность лечебных мероприятий у таких больных.

Причины возникновения синегнойной инфекции

Источник синегнойной инфекции – человек и животные, как больные, так и носители синегнойной палочки. Наибольший риск инфицирования несут пациенты с воспалением легких и открытыми гнойными ранами.

Пути заражения – это контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой. Факторы передачи – пищевые продукты (молоко, мясные продукты), вода, а также предметы окружающей обстановки (чаще больничной) – раковины, краны, ручки кранов, дверей, унитазы, общие полотенца, руки медперсонала и плохо обработанный медицинский инструментарий.

Именно эти общие факторы объясняют высокий риск инфицирования синегнойной палочкой при госпитализации и возникновении внутригоспитальных инфекций. Группу риска по синегнойной инфекции составляют ожоговые стационары, хирургические отделения больниц, акушерские и педиатрические стационары.

Здесь могут возникать даже эпидемические вспышки синегнойной инфекции (при нарушении санитарно-эпидемиологического режима отделений).

Наиболее восприимчивы пациенты со сниженной иммунной защитой в силу сопутствующих острых или хронических заболеваний, а также определенные возрастные группы – пожилые лица и дети. Дети в разы чаще переносят эту инфекцию. Наиболее уязвимые детские группы – это новорожденные и детки первых 2-3х месяцев жизни, а также недоношенные малыши.

Группы риска по развитию синегнойной инфекции№ Пациенты с определенными состояниями Возможные проявления синегнойной инфекции1 Частые внутривенные процедуры Остеомиелит, эндокрдит2 Лейкозы Сепсис, периректальный абсцесс3 Болезни злокачественного роста Пневмония4 Ожоги Сепсис, целлюлит5 Операции на органах ЦНС Менингит6 Трахеостомия Пневмония7 Язвы роговицы Панофтальмит8 Катетеризация сосудов Гнойный тромбофлебит9 Катетеризация мочевых путей Инфекции мочеполовой системы

10 Период новорожденности Менингит, диарея

Стадии возникновения синегнойной инфекции

Инфицирование и возникновение инфекции происходит 3 стадии:

1) прикрепление синегнойной палочки к поврежденной ткани и размножение ее в месте прикрепления, то есть первичный очаг инфекции; 2) распространение инфекции в глубокие ткани – так называемая локальная инфекция (она еще сдерживается иммунитетом);

3) проникновение возбудителя в кровь с развитием бактериемии и растпространением инфекции на другие органы и ткани (септицемия).

Симптомы синегнойной инфекции

Синегнойная палочка может вызвать воспаление многих органов и систем, мы рассмотрим лишь наиболее частые ее проявления.

Синегнойная инфекция желудочно-кишечного тракта характеризуется появлением острого энтероколита или гастроэнтероколита. Выраженность проявлений зависит как от возраста пациента, так и от исходного состояния иммунитета и самого кишечника.

Так, у детей старшего возраста и взрослых острое начало с рвоты, болей в области желудка (эпигастрии), а затем по всему животу, появляется слабость, плохой аппетит, тошнота, температура чаще субфебрильная (до 38°), стул до 5-7 раз в день кашицеобразный, с патологическими примесями (слизь, кровь), по цвету коричневато-зеленоватый.

Длительность болезни не более 3-4 дней.

Дети раннего детского возраста переносят инфекцию тяжелее – температура более высокая (до 39°), частые срыгивания или рвота, отказ от приема пищи, вялость, частый жидкий стул до 6, а иногда до 10-15 раз в сутки, стул также зеленоватый с патологическими примесями (слизь, кровь), имеет характерный зловонный запах, вздутие живота, громкое урчание. Наряду с острым течением случаются варианты с маловыраженными симптомами, но само заболевание длится до 4х недель. Особенность в раннем детском возрасте – опасность развития кишечного кровотечения, обезвоживания, а в более старшем возрасте – аппендицита и холецистита. Сопутствующее заболевание при поражении кишечника – развитие дисбактериоза, которое требует длительной терапии в период реабилитации.

Синегнойная инфекция мочевыводящих путей (МВП) проявляется возникновением циститов, уретритов, пиелонефритов. Заносится инфекция в мочевыделительную систему чаще при катетеризации мочевого пузыря.

Симптомы конкретных заболеваний схожи с таковыми при других инфекциях. В большинстве случаев инфекция МВП протекает хронически по нескольку месяцев и даже лет.В редких случаях инфекция из данного первичного очага распространяется на другие органы и ткани.

Синегнойная инфекция дыхательной системы чаще развивается на фоне хронического бронхолегочного заболевания (бронхит, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь), в группе риска также больные отделений реанимации и интенсивной терапии (на искусственной вентиляции легких, после проведения эндотрахеальной интубации). Возможно развитие как первичного воспаления легких, так и вторичной пневмонии, которая характеризуется затяжным течением, плохой эффективностью антибактериальной терапии, склонностью к деструктивным процессам. Симптомы пневмонии схожи с симптомами при других инфекционных поражениях легких.

Синегнойная инфекция мягких тканей и кожи возникает в местах открытых раневых, ожоговых поверхностей, ран после хирургических вмешательств, трофических язв на конечностях. Понять, что развивается синегнойная инфекция можно по отделяемому из раны, которое приобретает сине-зеленый цвет. Именно такого цвета станет раневая повязка у больного.

Также при ранениях возможно развитие синегнойного остеомиелита (поражение костной ткани).

Синегнойная инфекция уха проявляется в виде гнойного наружного отита, при котором появляется боль в ухе, гнойное отделяемое с примесью крови, реже развивается средний отит и мастоидит (воспаление сосцевидного отростка).

Синегнойная инфекция глаз развивается в результате оперативного вмешательства на глаза или травматического повреждения. Может развиться гнойный конъюктивит, возможно повреждение роговицы и самого глазного яблока. При этом у пациентов чувство «инородного тела» в глазу, боли, нарушение зрения, выделения гнойного характера.

Синегнойная инфекция нервной системы возникает у остабленных пациентов и является одним из тяжелых проявлений этого заболевания. Может развиться менингит (воспаление мягкой мозговой оболочки), менингоэнцефалит (поражение еще и вещества головного мозга).

В большинстве случаев заносится инфекция из первичного очага при септическом процессе. Первично размножение синегнойной палочки в центральной нервной системе возможно после травм и оперативных вмешательств.

Характерна картина гнойного менингита или менингоэнцефалита, практически не отличающегося от других инфекций.

При люмбальной пункции – высокое содержание клеток в ликворе (плеоцитоз) до нескольких тысяч в мл, преобладание нейтрофилов над лимфоцитами, высокое содержание белка, жидкость при вытекании мутная с зеленоватыми хлопьями. Прогноз чаще неблагоприятный.

Из других проявлений синегнойной инфекции – это эндокардит (поражение сердечнососудистой системы), артриты, гаймориты, фронтиты, синуситы и, наконец, сепсис – генерализованная синегнойная инфекция с поражением многих органов и систем.

Обобщая вышесказанное можно выделить важные особенности синегнойной инфекции:- При остром течении высокая частота неблагоприятных исходов в силу высокой устойчивости P.

aeruginosa к ряду антибактериальных препаратов, что создает трудности в лечении и является причиной упущенного времени.

— Склонность к затяжному и хроническому течению инфекции с частыми рецидивами различной степени выраженности, что требует длительного лечения.

Диагностика синегнойной инфекции

1) Предварительный диагноз затруднителен, поскольку клинически специфических симптомов для

синегнойной инфекции нет. Настораживающие факторы в плане P.

aeruginosa являются затяжное течение инфекции не смотря на проводимую антибактериальную терапию, которая не имеет своего успеха, а также связь возникновения инфекции с медицинскими манипуляциями в больницах, оперативными вмешательствами, травмами.

2) Окончательный диагноз выставляется после лабораторного обследования. Ведущий метод

обследования – бактериологический с последующей бактериоскопией.

Материал засевается на специальную питательную среду, где выращиваются колонии сине-зеленого цвета с флуоресценцией, а затем они исследуются под микроскопом.

Колонии P. aeruginosa

Синегнойная палочка при бактериоскопии

Обычно сразу же проводится и другое исследование – антибиотикограмма (определение чувствительности к определенным антибактериальным препаратам).

Дополнительным методом исследования служит серологические исследования крови на антитела к P. aeruginosa, что применяется в основном ретроспективно (то есть для подтверждения инфекции).

Общеклинические методы (анализ мочи, крови, биохимия и так далее), а также инструментальные методы исследования служат помощью доктору для постановки только клинической формы синегнойной инфекции.

Лечение синегнойной инфекции

1) Организационно-режимные мероприятия сводятся к госпитализации больных с тяжелыми проявлениями инфекции в любой стационар по профилю. Постельный режим на весь период интоксикации.

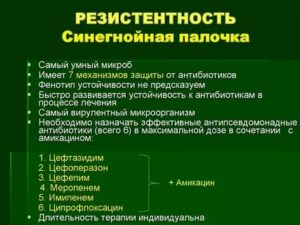

2) Медикаментозное лечение.Этиотропная терапия является достаточно сложной при синегнойной инфекции.

Высока частота встречаемости антибиотикорезистентных штаммов P. aeruginosa.

Несмотря на это, существуют определенные группы антибактериальных препаратов или отдельные их представители внутри группы, которые при синегнойной инфекции сохранили свою эффективность.

К ним относятся некоторые цефалоспорины (цефтазидим, цефепим), карбапенемы (имипинем, карбапинем), современный аминогликозид (амикацин), некоторые фторхинолоны (ципрофлоксацин). Доказана устойчивость P. aeruginosa к тетрациклинам, быстрое возникновение резистентности к фторхинолонам (левофлоксацин и другие).

Патогенетическая терапия и посиндромальная терапия назначается в зависимости от клинического проявления синегнойной инфекции.

Профилактика синегнойной инфекции

Основные профилактические мероприятия сводятся к профилактике иммунодефицитов (своевременному лечению хронических заболеваний, хронических инфекций), профилактике простудных заболеваний.

Профилактика инфицирования детей, в чем порою виноваты сами родители (укрепления здоровья малыша, контроль питания, потребления воды, купания в открытых водоемах).

Профилактика внутрибольничной передачи инфекции, как правило, зависит только от медперсонала.

Врач инфекционист Быкова Н.И.

Источник: https://medicalj.ru/diseases/infectious/1044-sinegnoinaya-palochka

Препараты против синегнойной палочки | Советы доктора

Какого микроорганизм боятся все врачи и не хотят видеть его в результатах анализов? Конечно же, это синегнойная палочка, или по-латински Pseudomonas aeruginosa.

Она настолько опасна и возведена в ранг ужасных и непредсказуемых, что при её обнаружении специалисты хватаются за голову. Основания для этого есть и очень веские.

Что же делать, если у пациента обнаружена эта злосчастная бактерия?

Синегнойная палочка у детей и взрослых

Мы показываем вам этого хищника, потому что любого вражеского агента необходимо визуализировать и помнить о его существовании.

Перепутать его с каким-либо иным микроорганизмом достаточно сложно. У пациента, в котором поселилась синегнойная палочка будет непередаваемый отвратительный аромат.

Этот запах будет более жутким, когда процесс зайдёт очень далеко в своём развитии.

Видов синегнойной палочки несколько:

- Дикий вид. Обычно такой микроб попадает в стационары вместе с пациентом из внешнего мира;

- Госпитальный вид. Данная бактерия живёт в больничных условиях и является наиболее опасной, потому что имеет устойчивость к большому спектру антибактериальных препаратов;

Места обитания синегнойной палочки

Чаще всего микроб располагается в тёплых и влажных местах, а это различные водоёмы, раковины, ёмкости с дезинфектантами, фурациллином, наркозные аппараты и диализные жидкости.

Таким образом, при высевании синегнойной палочки в отделении необходимо проводить замену всего сантехнического оборудования, а также напольных покрытий вокруг раковин, унитазов, ванн, душевых. При этом не стоит применять фурациллин со сроком изготовления более суток.

Должна быть запрещена просушка комплектующих трубок для аппаратуры искусственной вентиляции лёгких.

Где микроб обитает в организме человека?

Человек на 70% состоит из воды и достаточно тёплый для нормального функционирования и размножения синегнойной палочки. Прекрасно бактерия приживается у пациентов с:

- трахеостомическими трубками;

- мокнущими раневыми поверхностями;

- свищевыми ходами;

- пролежнями и цистостомами;

- ожоговыми ранами;

- катетерами.

Эти условия крайне привлекательны для палочки. Также стоит отметить, что роговица глаза является прекрасным субстратом для размножения синегнойной бактерии. Она может за несколько часов так повредить глаз, что его уже нельзя будет спасти.

К чему может привести деятельность синегнойной палочки?

На данный момент известны следующие патологические состояния, которые возникают в результате патологической деятельности этого микроба:

- гангренозная пневмония;

- эмпиема и наружный отит;

- септицемия и эндокардит;

- инфекционные заболевания глаз, чаще после хирургических вмешательств и травм;

- фурункулёз и менингит.

Синегнойная палочка приводит к инфицированию свищей, изъязвлению пролежней, инфицированию ожоговых поверхностей.

При каких состояниях чаще происходит заражение Pseudomonas aeruginosa?

Наиболее частыми причинами размножения синегнойной палочки в организме человека являются иммунодефицитные состояния или же антибактериальная терапия массивного характера. Синегнойная палочка устойчива ко многим антибиотикам. Это её природная особенность. Уничтожая её конкурентов, мы сами придаём бактерии сил и селективное преимущество.

Применение в стационарах цефалоспоринов последних поколений приводит к выведению новых ещё более устойчивых и злых микробов, которые более патогенны и ненасытны.

По большей части синегнойная палочка в стационарных условиях распространяется при помощи недоработок медицинского персонала, врачей.

Откуда берётся синегнойная палочка в клиниках?

Возбудитель разносится посредством рук, фонендоскопов, полотенец в процедурных, ординаторских, манипуляционных, мобильных телефонах, шариковых ручках и др.

При появлении пациента в отделении с этим микробом и при нарушении медперсоналом правил антисептики и асептики уже спустя 12 часов обсеменение всего отделения будет достигать 100%.

Дальнейшие возможности развития будут зависеть от организма пациента. Однако часто инфицирование происходит и развивается в неприятности. Чем же можно вылечить данное заболевание?

Возможное лечение синегнойной палочки

При наличии дикого штамма бактерии наибольшее предпочтение стоит отдать цефтазидиму, амикацину, карбопенемам, ципрофлоксацину, цефепиму. Стоит несколько слов сказать о цефоперазоне, который является антисинегнойным препаратом со слов преподавателей медциинских институтов.

На самом деле нет подтверждения, что цефоперазон цефоперазон/сульбактам являются высокоэффективными средствами для лечения синегнойной инфекции. На данный момент доказанным подобным эффектом обладает только цефтазидим, который находится на первом месте в лечении инфекции.

На самом деле не очень понятно, откуда появились российские представления о чувствительности к данным препаратам. Нужно сказать, что комбинация цефоперазон и сульбактам имеется лишь в Турции и России, а в остальных странах данные препараты вместе при синегнойной инфекции не применяют. Регистрация этой комбинации FDA было быстро отменена.

Препараты с реальной антисинегнойной активностью

- Цефтазидим. Препарат относится к цефалоспоринам 3 поколения. Антисинегнойная активность его очень высока. С момента появления лекарственного средства и в течение нескольких лет он был самым активным борцом с грамотрицательной флорой.

Однако спустя некоторое время бактерии с продуцированием бета-лактамаз снизили его эффективность и на данный момент его использование сужено — он применяется для тестирования на наличие бета-лактамаз расширенного спектра.

К примеру, если не действует цефтазидим на какую-нибудь бактерию, то уже не будет приниматься в расчёт ни цефотаксим, ни цефтриаксон. При отсутствии антибиотикограммы пациент всё же получает лечение.

Если цефтазидим не действует, то все цефалоспорины 3 поколения будут неэффективны и не стоит начинать их применение. Наоборот.

Если пациент лечился цефалоспоринами 3 поколения (цефотаксим, цефтриаксон), лечение цефтазидимом может быть возможным и эффективным, потому как он не разрушается бета-лактамазой цефуроксимазой и уничтожает синегнойную палочку. Цефтазидим к тому же может проникать в ликвор и создавать там терапевтическую концентрацию.

Таким образом, он ещё используется и для лечения менингитов, которые были вызваны микрофлорой грамотрицательного типа;

- Цефепим. Данное лекарственное средство представляет группу цефалоспоринов 4 поколения.

Антисинегнойная активность его очень ярко выражена, однако этот препарат достаточно дорогой по сравнению с цефтазидимом, при этом его нельзя использовать в качестве теста на бета-лактамазы расширенного спектра;

- Карбопенемы. Эти препараты намного слабее цефтазидима, но также обладают антисинегнойной активностью.

Чаще всего их применяют в сочетании с другими противосинегнойными антибиотиками;

- Амикацин является наравне с ципрофлоксацином самым эффективным лекарственным средством в борьбе с таким микроорганизмом, как синегнойная палочка у детей и взрослых.

Его бактерицидное действие более мощное по сравнению с выше описанными препаратами, причём аллергические реакции при его применении ничтожны и редки. Однако его не стоит использовать на первых этапах лечения синегнойной инфекции, то есть препарат должен рассматриваться как лекарственное вещество резерва.

Для нас важным является сохранение чувствительности бактерии к данному антибиотику в течение как можно боле е длительного времени;

- Ципрофлоксацин. Этот препарат является одним из наиболее безопасных и эффективных лекарственных антибактериальных препаратов. Только скоро чувствительность к нему патогенных бактерий сведётся к минимуму, потому что врачи амбулаторного звена назначают его очень часто и порой необоснованно. К тому же препарат достаточно демократичен по стоимости. Именно в связи с этими действиями препарат назначается уже по 800-1200 мг, а не по 400 мг как ещё недавно. Ципрофлоксацин должен оставаться препаратом резерва, подобно амикацину. Использование его может быть введено только под контролем клинического фармаколога.

Синегнойная палочка резистентная ко всем антибиотикам

Встретиться с данным типом микроорганизма никому в практике не пожелаешь. Такая синегнойная палочка невосприимчива ни к одном у известному антибиотику, поэтому против неё нет никаких средств и никакой защиты.

Основной задачей ставится недопущение появления её в условиях стационара. Для этого стоит соблюдать всем известные и простые правила антисептики и асептики, соблюдать медработникам и пациентам личную гигиену.

- Анастасия

- Распечатать

Источник: https://sovdok.ru/?p=3978