Дисбактериоз I степени

Степени дисбактериоза: 1, 2, 3, 4 и их различия

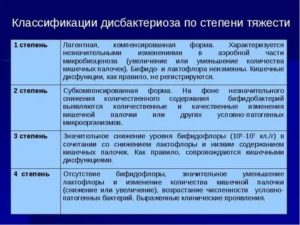

В литературе часто описываются степени дисбактериоза кишечника. Авторы не сходятся во мнениях, описывая каждую степень по-разному.

У детей годовалого возраста дисбактериоз присутствует постоянно, добавляя неразберихи. Единственное, в чем исследователи единодушны – количество степеней. Авторы насчитывают четыре либо три.

Не следует путать понятие со стадиями дисбактериоза (этапами развития).

Попробуем очертить различия согласно разным источникам. В ОСТ больше внимания уделяется составу кишечной флоры, анализам и клинической картине, а о заболевании информация отсутствует. Степени дисбактериоза не описываются, стандарт не закреплен. Работа врача получила бы облегчение, если бы доктор знал: дисбактериоз 2 степени характеризуется такими признаками, а первой – другими.

Микробиологические нарушения

Заболевание заключается в нарушении баланса кишечной флоры. Степени дисбактериоза характеризуются плотностью населения кишечника. Каждый штамм обладает неповторимыми особенностями, и, хотя биоценоз уникален для каждого человека на планете, выделить средние цифры по регионам несложно.

Рассматриваемая классификация сильно зависит от возраста. Составители делят людей на не достигших шестидесятилетнего возраста и пенсионеров. отдельных штаммов у обоих групп отличается на порядок.

Первая степень

Бифидобактерии заселяют толстую кишку полностью. В большей части случаев патогенная флора забирает место именно у названной группы бактерий, провоцируя снижение компоненты. Для первой стадии исследователи характеризуют численность:

- Снижение плотности популяции у людей до 60 лет – до 100 млн. единиц в 1 грамме.

- У людей старше 60 лет – до 10 млн. единиц в 1 грамме.

Изменяется численность эшерихий:

- Понижается до 1 млн.

- Повышается до 10 млрд.

Число лактобактерий падает:

- До 1 млн. у лиц моложе 60 лет.

- До 100 тыс. у лиц старше 60 лет.

Указанные изменения выступают тревожными признаками, показывающими развитие дисбактериоза 1 степени.

Вторая степень

До 60 лет:

- Снижение плотности популяции бифидобактерий до 10 млн. (КОЕ/г).

- Снижение плотности популяции лактобактерий до 100 тыс.

- Повышение концентрации условно-патогенной флоры (гемолитических эшерихий) до 10 млн.

- Ассоциации условно-патогенной флоры в концентрации до 100 тыс. единиц.

Старше 60 лет:

- Снижение плотности популяции бифидобактерий до 1 млн. единиц.

- Снижение плотности популяции лактобактерий до 10 тыс. единиц.

- Обнаружение условно-патогенной флоры в концентрации 100 тыс. единиц.

В зависимости от возраста критерии нормальности сильно изменяются.

Третья степень

Отличается от второй большей концентрацией патогенной флоры. Остальные признаки повторяются. Вне зависимости от возраста – содержание условно-патогенных бактерий достигает 10 млн. единиц на 1 грамм.

Четвертая степень

Редко присутствует в литературе. Исследователи утверждают, что в указанный период анаэробная облигатная флора исчезает окончательно.

Фазы и стадии

Врачи утверждают, что 90% населения страны страдает дисбактериозом. Термин «страдает», возможно, является небольшим преувеличением, потому что люди не догадываются о нажитой проблеме.

Это первая стадия заболевания, именуемая компенсированной. Симптомы отсутствуют, присутствует шанс, что баланс восстановится самостоятельно при соблюдении рационального режима дня.

Компенсированная стадия соответствует латентной фазе, когда происходит скрытое течение заболевания.

На субкомпенсированной стадии появляются первые симптомы. Понос перемежается запорами, иногда немного поднимается температура, появляются боли в животе, мучают мигрени.Следующей стадией является декомпенсированная, защитные силы организма ощутимо ослабевают. Вместе с субкомпенсированной составляет клиническую фазу: период, когда требуется помощь врача.

Метаболизм нарушен, иммунные реакции происходят неправильно.

Порой фазы выделяют четыре. Различия приводят ощутимые:

- На начальном этапе происходит разрастание определённого штамма микрофлоры.

- Дисбактериоз второй степени привносит исчезновение ряда популяций, место которых занимают прочие. Появляющиеся культуры преимущественно условно-патогенные: протеи, грибы (дрожжи).

- На третьем этапе флора появляется в нетипичных местах обитания.

- Дисбактериоз 4 степени характеризуется изменением вирулентности (опасности) нормальных штаммов.

Клинические проявления

Отметим, что параллельность между фазами и микробиологическими нарушениями часто отсутствует. Анализы показывают, что процесс уже сильно запущен, больной не высказывает никаких жалоб. Многое зависит от особенностей организма. Часть клинических проявлений дисбактериоза:

- Потеря массы тела.

- Интоксикация.

- Обезвоживание.

- Нарушение пищеварения.

Отдельные симптомы:

- Изжога.

- Отрыжка.

- Тошнота, рвота.

- Метеоризм.

- Вздутие живота.

- Урчание.

- Запор или понос.

- Пониженный аппетит.

- Неприятный привкус во рту (обычно металлический).

- Боли, колики.

- Сухость кожи, слизистых.

- Шелушение кожи.

- Аллергические реакции.

- Мигрень.

- Вечная усталость.

- Плохой сон.

- Кал ненормальных консистенции, вида и запаха.

Сюда добавим признаки нехватки витаминов: утомление зрения, плохая свёртываемость крови и прочее.

Степени тяжести и стадии

Согласно И.Н. Блохиной, степеней тяжести дисбактериоза три, совпадающих со стадиями. Так писала доктор в 1981 году:

- Первая степень дисбактериоза называется компенсированной. Клинические проявления отсутствуют, за малым исключением. Метеоризм сочетается с запорами, аппетит почти полностью отсутствует. У детей при бактериологическом анализе кала анаэробная форма доминирует. Иногда происходит снижение концентрации популяции кишечных палочек.

- Вторая степень соответствует субкомпенсированной стадии. Периодически наблюдаются признаки из списка, приведённого выше. Проявляются симптомы недостатка витамина В и кальция. Анаэробы угнетены. Плотность популяций сравнивается с аэробами. Повсюду распространена условно-патогенная флора (до 10 млн. единиц). Кишечная палочка заменена по большей части атипичным вариантом.

- Третья степень тяжести соответствует декомпенсированной стадии. Симптомы зависят от состава флоры, размножающейся в кишечнике. Доминирование стафилококка, к примеру, идёт по пути энтерколита. Периодически наблюдается повышение температуры до 39 градусов Цельсия, мучает понос, иногда с кровью либо слизью.

Сообразно этим степеням тяжести приводятся схемы лечения. К примеру, дисбактериоз 3 степени требует срочного принятия бактериофагов либо антибиотиков для подавления патогенной флоры. На предыдущей стадии лечение отличается. Дисбактериоз 2 степени, в первую очередь, требует коррекции флоры при помощи пребиотиков (подкормка).

Из описанного понятно, что дисбактериоз кишечника столь сложен, что авторы не могут описать болезнь определённым образом. Враг здоровья один, но различия в описании присутствуют, а единая классификация отсутствует.

Источник: https://GastroTract.ru/bolezn/disbioz/stepeni-disbakterioza.html

Степени тяжести, симптомы и лечение дисбактериоза у взрослых

Какими бывают симптомы и последствия дисбактериоза? Этот диагноз остается на слуху уже несколько десятилетий; к нему совершенно обоснованно серьезно относятся и пациенты, и врачи.

Нарушения со стороны кишечника, связанные с изменением состава нормальной микрофлоры, неизбежно сказываются на функциональности иммунной системы, влияют на общее самочувствие.

Прочитав статью, вы узнаете об основных проявлениях и наиболее современных методах терапии.

Что такое дисбактериоз?

Это изменение состава микрофлоры, которое может быть:

- Качественным. Это значит, что обнаруживаются виды бактерий, которые в норме в кишечнике преобладать не должны или у здорового человека вовсе отсутствуют – золотистый стафилококк, грибы рода Candida и Aspergilla, синегнойная палочка. Происходит изменение соотношения микроорганизмов, сбой биологического равновесия.

- Количественным. В нормальных условиях уровень бактерий находится в ограниченных пределах – например, в двенадцатиперстной кишке здорового взрослого человека показатель не превышает 104–105 КОЕ на мл содержимого. Их размножение сдерживается с помощью разных механизмов – выделения желчи и ферментов, продукции иммуноглобулинов, активной моторики. Однако при развитии нарушений численность бактерий растет.

Дисбактериоз – не самостоятельное заболевание, а клинико-лабораторный синдром.

Это состояние нельзя рассматривать как отдельную нозологическую единицу, то есть самостоятельную болезнь; оно не выносится как основной диагноз, поскольку всегда есть нарушение, предшествовавшее развитию дисбаланса состава микрофлоры кишечника.

Причины

Дисбактериоз может развиваться в результате таких заболеваний как:

- патологии пищеварительной системы и печени (гастрит, гепатит, дуоденит, энтерит, колит);

- инфекции, в том числе с образованием гнойных очагов (остеомиелит, абсцесс, пневмония, сепсис);

- нарушения со стороны механизмов иммунитета (разные формы аллергии, повторяющиеся простуды);

- патологии, в основе которых лежит изменение функционала обмена веществ (рахит, подагра, анемия, гиповитаминоз).

Имеет значение также кариес и наличие избыточного веса. Многие пациенты, у которых обнаруживается дисбактериоз, страдают из-за состояния под названием «синдром раздраженного кишечника» (известен под аббревиатурой СРК) или в их анамнезе (сведения о развитии и течении болезни) присутствует упоминание о курсе антибактериальной терапии.

Классификация

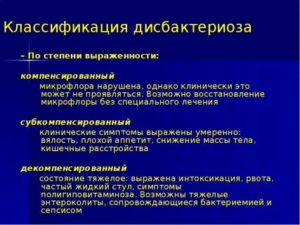

Разделить дисбактериоз можно, в первую очередь, на стадии (клинические степени):

- Компенсированная. Иначе это латентная, то есть скрытая форма течения патологии, при которой клинические проявления отсутствуют, а отклонения, позволяющие предположить диагноз, выявляются только при лабораторном обследовании.

- Субкомпенсации. Местная форма – симптомы ограничены нарушениями со стороны кишечника.

- Декомпенсации. Проявления становятся системными (общими), есть вероятность развития сепсиса – генерализованной воспалительной реакции. Эту стадию некоторые авторы описывают как 3 и 4 клиническую степень синдрома дисбаланса микрофлоры – по наличию или отсутствию осложнений у пациента.

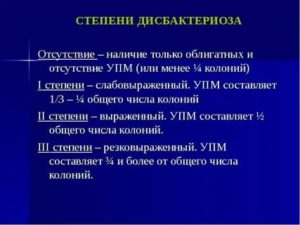

Кроме того, выделяют лабораторные варианты течения. Они используются для характеристики так называемой микробиологической тяжести синдрома дисбаланса микрофлоры кишечника; основные критерии оценки можно описать в таблице

| I | II | III | IV | |

| Лактобактерии | N | ↓ | ↓ | Нет |

| Бифидобактерии | N | ↓ | ↓ | Нет |

| Кишечная палочка | ↑или↓ | ↓, увеличивается число атипичных штаммов | Практически весь вид – атипичные штаммы | |

| Условно-патогенная флора | N | ↑ | Количество существенно нарастает | Много, часто обнаруживаются ассоциации нескольких видов как доминирующая флора |

| Гемолизирующие колонии эшерихий и/или стафилококка | Нет | Могут появляться |

Также используется характеристика по видовой принадлежности преобладающих бактерий: стафилококковый, протейный, дрожжевой дисбактериоз.

Симптомы

Клинические проявления – как их наличие, так и яркость – зависят от ряда факторов:

- типа доминирующей микрофлоры;

- степени тяжести нарушений;

- варианта провоцирующей первичной патологии.

В стадии компенсации пациент не предъявляет жалоб, тогда как на последующих этапах развития неблагоприятного процесса, сопровождающегося дисбалансом микрофлоры кишечника, уже можно отмечать характерные клинические признаки. Рассмотрим, какими они бывают.

Дисбактериоз 1 степени

Каких-либо четко очерченных нарушений нет; пациент может узнать об изменениях со стороны кишечника в процессе профилактического обследования или получив результаты диагностических тестов по поводу совершенно другой патологии – например, при подозрении на инфекционное заболевание с поражением пищеварительного тракта.

Какие-либо варианты дисфункции кишечника (диарея, метеоризм, запор) при первой степени дисбактериоза, как правило, не имеют связи с изменением состава микрофлоры; в то же самое время подобные симптомы могут привести к прогрессированию патологического процесса и усугублению сбоя равновесия микроорганизмов.

Дисбактериоз 2 степени

Дефицит бифидобактерий и лактобацилл уже более выражен, что неизбежно сказывается на состоянии кишечника – возникают локальные (местные) проявления:

- Снижение аппетита.

- Тошнота.

- Метеоризм.

- Ощущение тяжести в животе.

- Отрыжка.

- Чувство неполного опорожнения кишечника после дефекации.

- Склонность к запорам и/или поносам, их чередованию.

- Урчание, неярко выраженные боли в животе.

Вероятна также повышенная утомляемость, однако все признаки в целом выражены умеренно, появляются эпизодически или беспокоят постоянно, но не мешают выполнять рабочие обязанности, незначительно сказываются на самочувствии.

Дисбактериоз 3 степени

Характеризуется совокупностью ярких симптомов, среди которых можно назвать такие как:

- снижение или отсутствие аппетита;

- тошнота, рвота;

- метеоризм, отрыжка, ощущение тяжести в животе;

- чувство незавершенной дефекации;

- запоры и/или поносы;

- неприятный привкус во рту;

- боль в животе;

- избыточная сухость кожных покровов и слизистых оболочек;

- развитие и/или обострение аллергии;

- общая слабость, быстрая утомляемость;

- головные боли, нарушение сна.

Меняется характер кала: он становится жидким с примесью слизи (иногда еще и крови) или, наоборот, плотным, округлым («овечьим»), может также напоминать кашицу. Цвет – в диапазоне от желтоватого до зеленоватого с включениями серого, белого оттенка (комочки, пленки). Запах – кислый либо гнилостный.

Вероятный симптом дисбактериоза – лихорадка (от 37 до 39 °C).

Повышение температуры наблюдается при нарушениях, связанных со стафилококками и энтеробактериями, однако может отмечаться и при грибковой инфекции – все зависит от тяжести течения процесса.

Дисбактериоз 4 степени

В клинической картине преобладают:

- Запор и/или диарея.

- Упорный метеоризм.

- Боль в животе.

При этом развиваются осложнения в виде аллергии (как правило, на лекарственные препараты и/или пищевые продукты), отличающейся стойким течением и способной сопровождаться формированием чувствительности не к одному конкретному, а к разным провокаторам. Порой в списке десятки наименований потенциальных антигенов (то есть веществ, на которые как на чужеродные реагирует иммунная система).

Кроме того, наблюдается гиповитаминоз; при активном размножении микроорганизмов, нарушении моторики кишечника возникает воспаление и деструкция (разрушение) слизистой оболочки, есть риск распространения инфекции, общей интоксикации организма.

Диагностика

Складывается из стандартных и специфических лабораторных методов; к первой группе принадлежат общие анализы:

Вторая группа включает такие методы как:

- бактериологический анализ фекалий (посев на питательные среды с целью выявления микроорганизмов, населяющих кишечник пациента);

- ПЦР, или полимеразная цепная реакция (оценка концентрации и соотношения разных видов бактерий);

- хромато-масс-спектрометрия (количественный анализ состава микрофлоры);

- ИФА, или иммуноферментный анализ (для определения маркеров инфекции);

- водородный дыхательный тест с лактулозой (для оценки бактериальной обсемененности тонкой кишки).

Также широко используются инструментальные методы:

- УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости.

- Фиброгастродуоденоскопия.

- Биопсия кишечника.

- Колоноскопия.

Они применяются не с целью диагностики дисбактериоза, а для поиска первичной причины его развития (например, НЯК – неспецифического язвенного колита).

Лечение

Проводится амбулаторно (дома с визитами в поликлинику) или в отделениях больницы с условием госпитализации пациента по направлению врача. Схема лечения дисбактериоза формируется в зависимости от тяжести нарушений и включает разные способы:

| Диета | Восстановление нормального состава микрофлоры | Ликвидация избыточного бактериального обсеменения тонкой кишки | Симптоматические препараты |

| Первая | Полноценная по калорийности, содержанию нутриентов (белков, жиров и углеводов) в зависимости от возраста и состояний, влияющих на потребность в питательных веществах (истощение, беременность, лактация). В период ремиссии (отсутствия ярких симптомов) следует есть разнообразные блюда, обработанные путем приготовления на пару, отваривания, тушения или запекания. Нужно включать в рацион кисломолочные продукты и пектины – они содержатся в яблоках, фруктовом желе, абрикосах, ягодах, специальных пищевых добавках.При острой диарее 24-48 часов рекомендуется голод, употребление сладкого чая или фруктового сока, разбавленного водой. При склонности к запорам нужна клетчатка – ее источниками являются овощи, крупы.Бобовые, молоко, майонез, чеснок и лук, острые приправы исключают. То же самое касается алкоголя. | Достигается путем использования пробиотиков – препаратов, содержащих «полезные» живые бактерии (Линекс, Бифиформ, Према). Также могут назначаться пребиотики – они представляют собой элементы пищи, стимулирующие рост благоприятных видов микроорганизмов (Дюфалак, Нормазе, Хилак-форте). | Обычно не требуется |

| Вторая | |||

| Третья | Выполняется с помощью таких групп лекарств, как кишечные антисептики (Нифуроксазид, Энтерол, Интетрикс) и антибиотики (Левофлоксацин, Ампициллин). Также используются бактериофаги – препараты для уничтожения патогенных стафилококков, эшерихий, синегнойной палочки. | Показаны при болевом синдроме (Меверин, Но-шпа), метеоризме (Коликид, Эспумизан), диарее (Энтеросгель, Смекта). | |

| Четвертая |

Важно помнить, что дисбактериоз нельзя вылечить, не устранив первичную причину – основное заболевание. Терапия состояния-провокатора должна сочетаться с коррекцией нарушений состава микрофлоры кишечника и может включать назначение:

- спазмолитиков (Дуспаталин);

- ферментов (Креон, Панзинорм);

- глюкокортикостероидов (Гидрокортизон) и др.

Прием пробиотиков длится, как правило, от 5 дней до 1 месяца. При необходимости курс может быть продолжен, а перечень препаратов корректируется и дополняется в соответствии с изменениями состояния пациента.

Пробиотики не следует относить к лекарствам – и тем более средствам заместительной терапии. Они лишь создают условия для восстановления биологического равновесия флоры кишечника. В тяжелых случаях их недостаточно, поэтому в схему лечения включают антибактериальные препараты.

Последствия и прогноз

Дисбактериоз влияет на весь организм в целом и может способствовать развитию таких состояний как:

- Анемия.

- Гиповитаминоз (нарушение зрения, сухость кожи, выпадение волос).

- Иммунодефицит (частые простуды, инфекционные заболевания).

- Аллергия (экзема, бронхиальная астма, ринит, крапивница).

- Колит, энтерит.

- Синдром хронической усталости.

Дисбактериоз может усугублять сбои моторики кишечника, приводить к ярко выраженному воспалению слизистой оболочки – в некоторых случаях вплоть до изъязвлений и перфорации, сопровождающейся кровотечением. При тяжелой степени нарушения состава микрофлоры возможен сепсис – системный воспалительный ответ на инфицирование, для которого характерна общая интоксикация организма.

Прогноз при дисбактериозе в большинстве случаев благоприятный. Если процесс не запущен, его можно остановить, используя медикаменты и диетотерапию. Однако важно качественно лечить основное заболевание, иначе симптомы вновь напомнят о себе.

Источник: https://easymed-nn.ru/simptomy/disbalans/

Классификация дисбактериоза кишечника

Назад к списку

25.07.2012

дисбактериоз, классификация, микрофлора

Загрузка…

Нормальный состав микрофлоры кишечника, несмотря на возможность саморегуляции, может быстро нарушаться при воздействии на организм различных неблагоприятных факторов.

При этом в состав микрофлоры могут войти на короткий период и самопроизвольно исчезнуть, при устранении неблагоприятных воздействий микроорганизмы, не характерные для нормофлоры.

Эти кратковременные изменения микрофлоры кишечника обычно не сопровождается какими-либо клиническими симптомами.

Однако, имеется много экзогенных и эндогенных факторов, которые приводят к более стойким и существенным качественным и/или количественным изменениям нормальной микрофлоры кишечника.

Такие стойкие изменения сопровождаются клиническими проявлениями в связи с тем, что нарушаются функции микрофлоры макроорганизма: детоксикация, участие в метаболизме белков, жиров, углеводов, участие в водно-солевом обмене, продукции короткоцепочных жирных кислот и др. Эти состояния принято называть дисбактериозом кишечника.

Клинические проявления дисбактериоза кишечника отличаются выраженным полиморфизмом (разнообразием), который зависит от основного заболевания, индивидуальной чувствительности, возрастных факторов, характера применяемых химиопрепаратов, а также от вида микроорганизмов, участвующих в нарушении микрофлоры.

Большинство классификация дисбиотических состояний кишечника учитывает только изменения микрофлоры и не включает клинические аспекты проблемы,

- В 1972 году Кузнецовой Г.Г. была предложена классификация, включающая 4 стадии и 4 степени тяжести дисбактериоза кишечника:

- I стадия – снижение количества бифидобактерий и/или лактобактерий.

- II стадия – выраженное увеличение и в последующем преобладание колибактериальной флоры или, наоборот, её резкое снижение, атипичные и ферментно неполноценные E.Coli.

- III стадия – высокие титры ассоциаций условно-патогенной микрофлоры.

- IV стадия – преобладают бактерии рода Протей или синегнойная палочка в высоких титрах.

- При I степени тяжести дисбактериоза – анаэробная микрофлора преобладает над аэробной;

- при II – количество аэробов и анаэробов одинаковое, увеличивается число атипичных штаммов, могут появиться колонии гемолизирующей кишечной палочки и стафилококка;

- при III степени – резко увеличивается количество условно-патогенной микрофлоры, атипичных кишечных палочек при низких титрах бифидобактерий и лактобактерий;

- при IV – преимущественно регистрируются ассоциации условно-патогенных микроорганизмов, доминируют гемолизирующий стрептококк, стафилококк, протей.

Другая классификация, предложенная в 1987 году Пенегиным Б.Ф. выделает следующие фазы дисбактериоза:

- начальная – характеризуется увеличением симбионтов;

- вторая – отмечается исчезновение некоторых симбионтов и увеличение количества микроорганизмов, которые в норме не выявляются или выявляются в небольших титрах;

- третья – бактерии могут расширять границы своей локализации, появляясь в тех биотопах, где в норме отсутствуют;

- четвертая – происходит увеличение удельного веса условно-патогенных штаммов и их ассоциаций.

Степени дисбактериоза

Кроме указанных классификаций, существует еще несколько, предлагаемых в разные времена различными у чееными, но, до настоящего времени общепризнанной классификации дисбактериоза кишечника нет. Разнообразие вариантов клинического течения дисбактериоза кишечника требует систематизации клинических проявлений с выделением определенных форм.

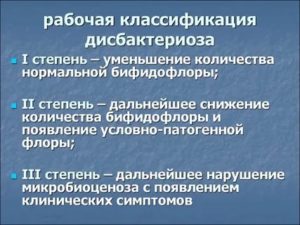

В разработанном отраслевом стандарте «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» коллектив авторов при широком участии ученых и врачей, занимающихся данной проблемой, приняли решение ввести в стандарт степени (ДК-I ст., ДК-II ст., ДК-III ст.

), фазы (латентная, клиническая) и стадии (компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная) синдрома «Дисбактериоз кишечника»:

- I степень дисбактериоза характеризуется снижением количества бифидобактерий, лактобактерий или тех и других вместе на 1 -2 порядка. Возможно снижение (менее 106 КОЕ/г фекалий) или повышение содержания кишечных палочек (более 108 КОЕ/г) с появлением небольших титров измененных их форм (не более 15%).

- II степень дисбактериоза определяется при наличии одного вида условнопатогенных микроорганизмов в концентрации не выше 105 КОЕ/г или обнаружении ассоциаций условнопатогенных бактерий в небольших титрах (103-104 КОЕ/г). Для этой степени характерны высокие (более 104 КОЕ/г) титры лактозоотрицательньк кишечных палочек или Е. coli с измененными ферментативными свойствами (не способных гидролизовать лактозу).

- III степень дисбактериоза регистрируется при выявлении в анализе условно-патогенных микроорганизмов в высоких титрах как одного вида, так и в ассоциациях.

Фазы и стадии клинических проявлений дисбактериоза кишечника

Дисбиотические изменения микрофлоры кишечника, именуемые в практике как дисбактериоз кишечника, рассматриваются в двух аспектах: микробиологическом и клиническом.

Но если микробиологическое выделение 3-х степеней дисбиотических нарушении в кишечнике признается практически всеми авторами, то в отношении клинического аспекта данной проблемы существуют противоречивые мнения.

В связи с этим нельзя не отметить, что много трудностей в разрешении этой проблемы связно с тем, что часть авторов считает дисбактериоз кишечника нозологической единицей, причем использует последний в качестве основного диагноза.

С этим нельзя согласиться, поскольку дисбактериоз кишечника всегда вторичное, сопутствующее основному заболеванию состояние, и при наличии клинических проявлений является обычно лишь синдромом . Установление диагноза «дисбактериоз кишечника», как основного заболевания, затрудняет диагностику болезни, на фоне которой дисбиотические нарушения микрофлоры развиваются, так как врач не пытается установить основной диагноз болезни и соответственно назначить адекватную терапию.

Дисбиотические нарушения микрофлоры кишечника при выраженных компенсаторных возможностях организма обычно не сопровождаются клиническими проявлениями и протекают латентно, в других случаях, при снижении защитных сил организма, эти нарушения могут протекать с теми или иными проявлениями клиники. Причем и в этих случаях дисбактериоз кишечника, возникающий вторично в процессе лечения основного заболевания, является синдромом, клинические проявления которого бывает трудно выделить, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время, как уже отмечалось, существует несколько клинико-лабораторньх классификаций дисбактериоза кишечника.

Учитывая данные литературы, а также собственные наблюдения за больными с дисбиотическими нарушениями кишечника, мы остановились на выделении двух фаз течения последних: латентной (доклинической) и клинической, протекающей с различными клиническими проявлениями.

Помимо этого необходимо определить стадии процесса. В то время как латентной (доклинической) фазе соответствует стадия компенсированного дисбактериоза, клиническая фаза включает в себя субкомпенсированную и декомпенсированную стадии последнего.При определении фазы и стадии дисбактериоза кишечника необходимо отметить, что не всегда имеет место корреляция между дисбиотическими нарушениями в кишечнике и клиническими проявлениями, что, вероятно, связано со степенью выраженности компенсаторных возможностей организма.

Так, нередко в клинике при обследовании больных на выявление дисбиотических нарушений в микрофлоре кишечника, особенно у часто болеющих пациентов, которые многократно получали курсы антибиотикотерапии, выявляются значительные изменения в микрофлоре СДК-II ст., ДК-Ш ст.

), однако никаких клинических проявлений, которые могли бы быть связаны с этими нарушениями, установить не удается. Такие пациенты составляют группу риска, что должно быть учтено в назначении последующего лечения, так как при возникновении нестандартных ситуаций (операция, стресс и др.

) у них могут возникнуть различного рода осложнения. И наоборот, при сравнительно слабо выраженных нарушениях микрофлоры могут отмечаться клинические проявления.

Нередко у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно при острых кишечных инфекциях с явлениями сопутствующего дисбактериоза кишечника, процесс выздоровления принимает затяжное, хроническое течение, что требует назначения дополнительного лечения, чаще всего пробиотиками.

- 1-я стадия компенсированного дисбактериоза кишечника, фаза латентная

При этой стадии отсутствуют клинические проявления за счет выраженной резистентности организма, имеются изменения микробиоценоза кишечника.

- 2-я стадия субкомпенсированного дисбактериоза кишечника, фаза клиническая

При этой фазе дисбиотических нарушений в кишечнике могут иметь место те или иные клинические проявления: нарушение общего состояния (слабость, раздражительность); симптомы со стороны системы пищеварения (нарушения стула: поносы, запоры или их чередование, тупые или схваткообразные боли в животе, вздутие живота; объективно определяется болезненность при пальпации разных отделов кишечника, Урчание). Однако необходимо отметить, что эти клинические проявления, как правило, носят функциональный характер и чаще всего определяются при синдроме раздраженного кишечника наряду с нервно-психическими, гуморальными расстройствами и изменениями моторики кишечника. Функциональный характер этих изменений подтверждается клинически (улучшение от проводимого лечения, в последующем – нормализация) и клинико-морфологическими исследованиями биоптатов слизистой оболочки толстого кишечника.

- 3-я стадия декомпенсированного дисбактериоза кишечника, фаза клиническая

У части больных со сниженными возможностями компенсаторных процессов в организме при выраженных нарушениях микрофлоры возможны клинические проявления декомпенсированной стадии: нарушение общего состояния (общая интоксикация, озноб, головная боль, слабость, повышение температуры тела, снижение аппетита); снижение массы тела; со стороны системы пищеварения – тошнота, рвота, расстройства стула (понос, запор, неустойчивый стул с патологическими примесями слизи, прожилок крови), боли в животе, урчание, вздутие, тенезмы; изменения на коже и слизистых оболочках(эрозии в углах рта, хейлит, афты на слизистой полости рта и зева, дерматиты, зуд кожи и слизистых). При этой стадии может иметь место генерализация процесса с образованием метастатических очагов в различных паренхиматозных органах, включая желудочно-кишечный тракт. Причем эти поражения представляют собой органические изменения органов желудочно-кишечного тракта, втом числе и кишечника (гастродуодениты, колиты и др.). При возникновении этих поражений, несмотря на проводимую терапию, не удастся достичь полного выздоровления. При этой форме дисбиотических нарушений в кишечнике имеет место развитие эндогенных инфекций (оппортунистических болезней – кандидамикоз, аспергиллез, стафилококковые и др.), которые имеют свои клинические особенности.

При этой форме дисбиотических нарушений в кишечнике могут быть отмечены изменения и со стороны других органов желудочно-кишечного тракта (печени, поджелудочной железы), что также требует проведения дополнительных лечебных мероприятий.

В заключение этого раздела необходимо еще раз обратить внимание »а тот факт, что оценка дисбиотических изменений в кишечнике, особенно выявление клинических проявлений, связанных с этим процессом, требует особой тщательности; в этом не должно быть шаблонного подхода, тем более нельзя без выявления основного диагноза ставить Диагноз дисбактериоза кишечника, способствуя тем самым неправильной диагностике и в последующем – неадекватной терапии.

Назад к списку

Источник: https://normoflorin.ru/klassifikatsiya-disbakterioza-kishechni/

Описание 1, 2 и 3 степени дисбактериоза: основные симптомы и методы лечения каждой стадии

страницаДисбактериоз

Дисбактериоз появляется в результате размножения патологической микрофлоры, снижения количества бифидо- и лактобактерий. Различают три степени дисбактериоза, от проявления которых зависит определение лечебной тактики и прогноз заболевания.

Клиническая картина дисбактериоза

Дисбактериоз на начальных этапах никак не проявляется. Со временем состояние прогрессирует, появляется типичная клиника дисбиоза. Для удобства в медицине объединили симптомы в синдромы. В течении дисбактериоза выделяют три главных синдромокомплекса, которые проявляются отдельно или в сочетании друг с другом:

- синдром кишечной диспепсии появляется вследствие нарушенной функции пищеварения. Больные жалуются на расстройство стула (понос/запор, которые периодически сменяют друг друга). Дополнительно состояние сопровождается вздутием и болью в животе;

- астеновегетативный синдром характеризуется похудением, общей слабостью, снижением аппетита и работоспособности;

- синдром нарушения пищеварения проявляется стеатореей (кал становится белого цвета). Такое явление происходит в результате плохого всасывания жидкости и полезных веществ (витаминов D, К);

- дегидратационный характеризуется симптомами обезвоживания.

Особенности каждой степени

Наука микробиология разделяет бактерии на патогенные и условно-патогенные для человека.

В норме они заселяют кишечник и отвечают за нормальное функционирование кишки, поддерживают внутренний баланс.

Под действием неблагоприятных факторов окружающей и внутренней среды начинается активное размножение бактерий, возникновение дисбактериоза. Симптоматика различается в зависимости от степени тяжести.

1 степень

Легкий дисбактериоз лечится самостоятельно, без применения медикаментозных средств. При 1 степени человек не всегда обращает внимание на незначительные изменения в организме, списывает все на тяжелый труд, стресс. Если патологию не выявить на начальных этапах, она быстро переходит в следующую стадию.

В кишечнике при первой степени тяжести преобладает нормальная микрофлора (бифидо, лактобактерии). При неправильном питании, длительном приеме антибактериальных препаратов, сниженном иммунитете начинается рост кокков и грибков. Человек чувствует себя нормально, могут наблюдаться короткие запоры или диареи.

На начальных этапах заболевания можно обойтись без таблеток, нормализовать кишечный баланс диетотерапией, народными средствами. Больной должен изменить питание, образ жизни.

Диетические рекомендации при легком течении дисбиоза:

- Рекомендовано кушать продукты с большим количеством клетчатки, пищевых волокон. Домашние яблоки, томаты, салаты с капусты подойдут для лечения дисбактериоза.

- Полезны сухофрукты (чернослив, курага), компоты из них.

- Употребление бобовых (фасоли, гороха, чечевицы) поможет в борьбе с дисбиозом.

- Замените свежий хлеб ржаным. Исключите выпечку, торты, пирожные.

- Каши пополняют запас витаминов, помогают нормализовать массу тела, повышают моторику кишечника, восстанавливают кишечную микрофлору. Ешьте больше гречки, овсянки, перловки.

- Летние фрукты (смородина, виноград, персики, бананы) пополняют запас витаминов, микроэлементов, повышают иммунитет.

- Кисломолочная продукция: творог и молоко источник для бифидо — и лактобактерий.

- Нельзя исключать из рациона рыбные и мясные блюда.

- Не забывайте пополнять организм жидкостью. Легкий дисбактериоз не сопровождается обезвоживанием, но вода помогает работе кишечника.

Первую степень дисбиоза можно попробовать вылечить народными рецептами. К действенным относятся:

- возьмите 1 ст.л. сухих плодоножек клубники, залейте стаканом воды. Поместите раствор на плиту и варите 5-6 минут. Оставьте настаиваться на пару часов. С истечением времени, процедите настойку, принимайте четверть стакана;

- купите кумыса, моркови, свеклы, огурца. Смешайте ингредиенты в равных количествах. Поставьте смесь в холодильник, Пить по одному стакану в день. Курс — 1 месяц. При отсутствии кумыса возьмите ряженку.

- натрите приблизительно 300 г корня хрена на терке. Залейте 1 л холодной воды. Принимать по 1 ч.л. дважды в день;

- эффективным рецептом считается смесь подсолнечного масла с семенами укропа. Пить по 1 ч. л 3 р/д;

- трава лапчатки применяется при заболеваниях ЖКТ;

- рекомендовано пить чаи на основе березовых листьев, эвкалипта, мяты. На стакан воды берется 1 ст. л травы. Пить дважды на сутки.

2 степень

Дисбактериоз второй степени характеризуется увеличением аэробной кишечной флоры. Условно-патогенные бактерии начинают активно размножаться. Нарушается микробиологическое равновесие. Вторая стадия проявляется такими симптомами:

- боль в животе, которая проявляется во время приема пищи;

- диспептический синдром:снижение аппетита, тошнота, рвота;

- каловые массы становятся жидкими, вонючими, зеленоватого оттенка;

- могут наблюдаться длительные запоры;

- в ротовой полости на языке появляется белый налет. Рот — вторичное место патологии;

- на теле появляется сыпь по типу крапивницы.

Проявление подобной симптоматики требует консультации врача, подробного обследования, диагностики, правильного определения причины и стадии заболевания. Дисбактериоз 1, 2 степени лечится в домашних условиях.

Если появляются выраженные признаки обезвоживания, немотивированной слабости нужно срочно обратиться в больницу. Больные с диагнозом дисбиоза второй степени лечатся несколько месяцев.

Дисфункция толстой кишки корректируется диетой и медикаментозными препаратами. Основные этапы лечения:

- Аципол, Бификол, Бифидумбактерин способствуют выработке молочной кислоты, увеличивается количество полезных лактобактерий.

- Чтобы избавиться от дисбиоза, нужно принимать пробиотики. Они содержат живые полезные микроорганизмы.

- Поликомпонентные медикаментозные средства содержат в составе разные виды бактерий: Линекс, Бификол, Бифиформ.

- Монокомпонентные пробиотики состоят из одного вида бактерий. Название соответствует типу микроорганизмов: Бифидобактерин, Лактобактерин.

- Комбинированные — содержат живые бактерии, которые не чувствительны к действию антибиотиков. Популярные препараты группы: Риофлора, Линекс.

- Рекомбинированные — универсальные средства, которые содержат помимо бактерий, еще специальные гены, синтезирующие Альфа-Интерферон. Бифилиз — представитель группы, улучшение наблюдается уже через пару недель применения.

- Синбиотики — комплексные медикаменты, содержащие пробиотики, и пребиотики: Ламинолак, Бифидобак.

- Излечиться от заболевания помогают иммуностимуляторы. Они повышают защитные свойства организма, улучшают функционирование кишечника. К препаратам относятся Эхинацея, Прополис, Дибазол.

- Дисбиоз помогут вылечить антибиотики. После определения патологической микрофлоры врач подбирает антибактериальные препараты.

- Противоаллергические препараты по типу Эреспала, Эриуса применяют при наличии признаков аллергии.

- Противогрибковые медикаменты назначают при разрастании грибков (Нистатин, Флуконазол).

Загрузка …

3 степень

Дисбактериоз третьей степени характеризуется выпадением функций кишечника. Стафилококки, стрептококки, простейшие, грибы рода Кандида никогда не колонизируют желудочные структуры, но обитают в кишечных отделах. Постоянное расстройство стула приводит к обезвоживанию организма, возникновению гиповолемического, септического шока. 3 степень проявляется такими симптомами у взрослых:

- длительные поносы;

- боли по всему животу;

- в испражнениях появляются кусочки пищи;

- выраженный астено-вегетативный синдром: человек истощен, общее состояние нарушено.

У ребенка вышеописанные симптомы вдвойне выражены, чем у взрослого. Обычными пробиотиками не обойтись. Нужно подключать антибиотики, антисептики, дезинтоксикационную и симптоматическую терапию. Третья степень лечится только в стационаре, под наблюдением врачей.

В больнице проводят общеклинические анализы, инструментальные исследования. По описанию копрограммы и анализов на патологическую микрофлору врач определяет вид антибактериального препарата (назначают фторхинолоны, цефалоспорины). Запас электролитов и жидкости пополняется капельницами с физраствором, раствором Рингера, глюкозой.

Как влияют лактобактерии при различных степенях

Для выбора лечебной тактики важно выяснить срок, фазу, возбудителя патологического процесса.

В начале заболевания количественное соотношение бактерий значительно не меняется. На второй стадии лактобактерии еще преобладают, но уже их не так много. На данном этапе еще возможно обойтись без антибиотиков и антисептиков.

Если полезным микроорганизмам дать подпитку в виде пробиотиков, лактобактерии смогут подавить рост вредных бацилл. Тяжелая степень характеризуется минимальным количеством лактобактерий и преобладанием условно-патологической флоры.

Только регидратационная терапия и антибиотики помогут выздороветь.

Статья была одобрена редакцией Ссылка на основную публикацию

статьи:

(1 5,00 из 5)

Загрузка…

Источник: https://toxikos.ru/disbakterioz/stepeni