Дискариоз единичных клеток

Дисплазия эпителия

В конце 20 века дисплазия эпителия охарактеризована решением экспертов Всемирной Организации Здравоохранения как сочетание трёх основных признаков:

- Атипическое развитие клеток эпителиальной ткани.

- Нарушение на стадии клеточной дифференцировки.

- Нарушение тканевой архитектоники.

Такое определение признаётся полным и точным. Дисплазия эпителия не ограничивается лишь клеточной атипией, носит глобальный характер. Комплекс элементов, составляющих эпителиальную ткань, подвергается патологической трансформации.

Предшествующие аспекты дисплазии

Часто возникновения диспластических процессов в эпителиальных тканях не первичны.

Как правило, предшествующим процессом становится развитие на фоне длительно текущего воспаления, реактивной гиперплазии клеток эпителия, нарушением процессов регенерации повреждённых клеток.

В ряде случаев вместо гиперплазии развивается атрофическое изменение эпителиальных тканей. Такое сочетание считается вполне закономерным, процессы дисплазии и атрофии показывают единые генетические закономерности и механизмы формирования.

В запуске процессов принимают участие гены, несущие ответственность за процессы клеточного митоза, стимулирующие пролиферативную активность клеток эпителия. Немаловажную роль играет ген-супрессор, который останавливает размножение и дифференциацию клеток, запускает процесс клеточного апоптоза.

Активация указанных генов вызывает либо гиперплазию, либо атрофию клеточных элементов эпителия.При гистологических и биохимических исследованиях поражённых тканей обнаружено изменение нормальной выработки и функционирования активных веществ, регулирующих рост и развитие клеток. Сюда относится фактор роста клеток, рецепторы и адгезивные молекулы, факторы синтеза онкогенных белков.

В отдельных случаях определение дисплазии при описании предраковых изменений эпителиальных тканей в клинической практике специалистами не используется. Для постановки диагноза характеризующего патологический процесс в ряде систем организма используются специальные термины типа «аденоматоз» либо «железистая гиперплазия».

Степени тяжести течения дисплазии

В медицинской практике распространённой считается классификация дисплазии, которая проводится по степеням.

- Слабая степень.

- Умеренная.

- Выраженная или тяжёлая.

- Атипическая гиперплазия.

Критерием определения степени служит интенсивность атипического процесса в эпителиальных клетках.

По мере нарастания степени тяжести отмечается развитие изменений:

- Увеличение размеров клеточного ядра эпителиоцитов.

- Полиморфизм ядер и всего эпителиоцита.

- Гиперхроматизм при окрашивании препаратов.

- Изменение структуры хроматина, который образует грубые комки.

- Увеличение числа ядрышек клетки и их величины

- Активизация митоза.

Течение эпителиальной дисплазии способно носить прогрессирующий характер, быть стабильным и регрессирующим. Динамические трансформации в структуре клеток напрямую зависят от продолжительности течения патологического процесса и степени интенсивности.

Наиболее легкая степень эпителиальной дисплазии часто обнаруживает благоприятный прогноз и в 100% случаев подлежит обратному регрессированию. Чем выше степень активности патологического процесса, тем больше процент вероятности ракового перерождения клеток. В виде крайней степени развития дисплазии можно рассматривать появление cancer in situ.

Дисплазия тяжёлой степени

Выраженную дисплазию принято называть интраэпителиальной неоплазией. Состояние в клинической практике расценивается как облигатно предраковое. Можно считать тяжёлую дисплазию начальной стадией патоморфологических изменений, которые постепенно трансформируются в злокачественное новообразование.

Гистологическая картина тяжёлой степени дисплазии показывает массу схожих черт с морфологией раковых клеток. Отличительной чертой признано отсутствие инвазии в прилежащие ткани.

Это объясняет необходимость экстренного лечения и проведения ряда профилактических мероприятий при обнаружении у пациента признаков выраженной дисплазии.

Лечение подобной стадии подразумевается обязательно хирургическим и носит радикальный характер. Пациент обязательно наблюдается у онколога.

Дисплазия плоского эпителия

Нарушения тканевой структуры при дисплазии многослойного плоского эпителия выражаются в утрате дифференциации различных слоёв эпителия. Верхние слои плоского эпителия бывают замещены клеточными структурами, характерными для базального слоя с нарушением процесса их созревания, дифференциации и ороговения.

Клинически дисплазия многослойного плоского эпителия проявляется в виде очаговых участков пролиферации с нарушением вертикальной дифференциации, гиперплазией клеток базального слоя, атипичным полиморфизмом клеток, нарушением нормального окрашивания и увеличением размера ядер. Верхние слои эпителия обнаруживают явления гипекератоза и дискератоза. Все описанные патологические структурные элементы в определённой степени замещают собой нормальные клеточные пласты.

Дисплазия железистого эпителия

Для указанного типа дисплазии характерно нарушение клеточной структуры железистых протоков, атипическое развитие клеток, чрезмерно тесное расположение эпителиоцитов, усиление ветвистости протоков либо их уплощение. Возможно образование патологических разрастаний эпителиоцитов сосочкового слоя.

Дисплазия цилиндрического эпителия развивается часто в канале шейки матки. Способствовать развитию процесса могут нарушения гормонального баланса женщины, в частности, повышенное содержание в организме эстрогенов или прогестерона. Гормональный дисбаланс носит как эндогенный, так и экзогенный характер.

Часто слабая атипия цилиндрического эпителия развивается в период вынашивания беременности, после родов, в результате приёма ряда гормональных препаратов. В таком случае характерным поражением будут мелкожелезистые гиперпластические образования.

Нарушения пролиферации цилиндрического эпителия часто соседствуют с подобными нарушениями многослойного плоского эпителия. Это считается крайне важным критерием для лечения.

Дисплазия эпителия шейки матки

Самостоятельно лёгкая или умеренная форма не даёт субъективных клинических проявлений, в 10% случаев протекает бессимптомно. Как правило, симптомы обнаруживаются при присоединении воспаления, инфицирования бактериальной или грибковой флорой. Могут появиться симптомы, схожие с клиническими явлениями эндоцервицита – жжение, зуд, патологические выделения, иногда имеющие примесь крови.

Этиологические факторы, способствующие развитию диспластических процессов эпителия шейки матки, способны широко варьировать. Сюда относят механические воздействия и травмы, микроскопические дефекты, последствия воспалительных процессов, общий гормональный дисбаланс у женщины, снижение иммунной защиты, наличие в анамнезе беременностей, абортов и родов.

При благоприятном исходе дисплазия эпителия способна регрессировать самостоятельно.

Однако в ряде клинических вариантов дисплазия определяется лишь во время осуществления лабораторно-инструментальных процедур.Диагностические исследования, способные выявить дисплазию:

- Осмотр матки и шейки в гинекологических зеркалах. При осмотре обнаруживаются изменения, видимые невооружённым глазом. Изменяется окраска слизистой оболочки, разрастание эпителиальных слоев, наличие нехарактерных пятен на слизистой шейки матки, специфический блеск поражённых тканей.

- Кольпоскопия – осмотр с использованием специального оптического устройства, способного увеличивать рассматриваемый участок до 10 раз. Если шейку матки предварительно оросить раствором йодинола или Люголя, это позволит обнаружить дефекты эпителиальной ткани лёгкой степени, которые не видны невооружённым глазом.

- Гистологическое исследование позволит обнаружить характерные изменения структуры и пролиферативных функций клеток, описанные выше. Метод исследования считается наиболее достоверным и единственным, позволяющим определить степень тяжести процесса.

- Диагностика с помощью ПЦР-метода позволяет обнаружить онкогенные изменения в тканях и наличие в организме антител к вирусам. При проведении диагностических исследований необходимо помнить, что ряд инфекционных возбудителей способен давать во влагалищном мазке картину диспластического процесса. Учитывая это, обследование проводится максимально полным.

Лечение дисплазии

Перед назначением лечения в обязательном порядке проводится тщательное гистологическое исследование. От его результатов напрямую зависит выбор терапевтических методов.

Выбор метода лечения осуществляется врачом с учётом факторов:

- Возраст пациента.

- Степень выраженности диспластического процесса.

- Величина очага пролиферации.

- Наличие сопутствующих острых и хронических заболеваний.

- При лечении дисплазии эпителия матки учитывается возраст женщины, её потенциальная способность, желание к деторождению.

Часто применяются методы лечения:

- Назначение иммуномодулирующих лекарственных препаратов. Метод направлен на повышение иммунной активности организма и показан, когда дисплазия многослойного плоского эпителия занимает обширный участок слизистой или кожи. Учитывается склонность процесса к рецидивирующему течению.

- Хирургическое лечение осуществляется методами:

- Криогенная деструкция поражённого участка многослойного плоского эпителия с применением жидкого азота;

- Радиоволновой метод деструкции;

- Лазерная терапия с помощью углекислоты или аргона;

- Хирургическое иссечение очага поражения с помощью стандартного скальпеля.

В ряде случаев, когда возраст пациента молодой и дисплазия не превышает первой или второй степени тяжести, возможно избрать тактику выжидания.

Такой метод избирается, когда очаг поражения имеет не слишком большие размеры. Высока степень вероятности того, что дисплазия сможет регрессировать самостоятельно без медицинского вмешательства.

Каждые 3 месяца необходимо проводить диагностическое обследование.

Если наблюдается прогрессирование степени процесса при двукратном обследовании, ставится вопрос применения хирургических способов лечения.

Лечение тяжёлой степени осуществляется онкологом с помощью одного из хирургических методов. Прежде чем приступать к радикальному устранению проблемы, назначается курс противовоспалительного лечения, проводится полная санация поражённого очага. В ряде случаев методы способствуют уменьшению степени тяжести, даже полной регрессии патологического процесса.

Источник: https://OtNogi.ru/bolezn/drugie/displaziya-epiteliya.html

Расшифровка результатов цитологии при предраковых патологиях | Университетская клиника

Расшифровка результатов цитологии

Предраковыми патологиями шейки матки считаются заболевания, приводящие к развитию злокачественных опухолей. Существует несколько таких болезней, каждую из которых отличают особенности цитологических мазков.

Осмотрев под микроскопом окрашенный материал, взятый с поверхности шейки и проходящего в ней цервикального канала, врач по внешнему виду и расположению клеток может определить, какое заболевание имеется у женщины. Все данные вносятся в бланк. Расшифровку анализа проводит врач онколог-гинеколог.

Чем предраковые клетки, обнаруженные при цитологии шейки матки, отличаются от здоровых и злокачественных

Эти клетки отличаются от здоровых размерами, строением, наличием различных включений. Они не имеют столь разительных отличий, как злокачественные, но и здоровыми их назвать нельзя. То есть предрак – это переходное состояние между нормой и онкологией.

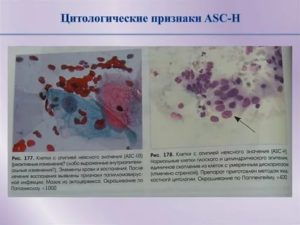

Существуют также клетки с атипией неясного значения, обозначаемые в результатах анализа ASC-US, ASC-H, AGC. AGUS-NOS. Хотя они имеют патологические изменения – увеличенные ядра и другие аномалии строения, это отклонения не столь явные, чтобы отнести их к предраку или раку. Например, такие клеточные элементы могут появляться при воспалении, а потом исчезать после проведенного лечения.

Со временем, при отсутствии лечения, предраковое состояние утяжеляется. По мере проникновения патологического очага внутрь тканей, клетки все больше напоминают раковые. В результате предрак переходит в злокачественную опухоль шейки матки.Перерождение здоровых клеток в предраковые, а затем – в злокачественные, происходит постепенно, поэтому обнаружить границу между этими состояниями может только опытный врач-цитолог.

Осмотр материала под микроскопом

Как выглядят предраковые клетки при проведении цитологии шейки матки. Расшифровка и интерпретация терминов, встречающихся в результатах исследования

Клетки, обнаруженные в мазках при предраке, отличаются от здоровых. У них наблюдаются:

- Атипия – несоответствие размера, формы и других показателей норме. Клетки могут быть слишком большими или маленькими, с неправильным строением или несвойственными включениями. При окраске образца, их жидкая часть – цитоплазма часто имеет неравномерную окраску.

- Дискариоз – аномалии ядра – центральной части клетки, служащей для хранения генетической информации. При дискариозе ядра могут быть увеличенными, уменьшенными, иметь неправильную форму и контуры, утолщенную наружную оболочку – мембрану.

- Проявления койлоцитоза – в мазке обнаруживаются клетки-койлоциты, присутствие которых указывает на инфицирование папилломавирусом. Они крупные с увеличенными деформированными ядрами и неправильным строением. Из-за большого размера ядер жидкая часть клетки – цитоплазма сохраняется только по краю, образуя тонкий ободок-– гало.

- Кератоз – ороговение клеток. Шейка матки не имеет рогового слоя, оставаясь мягкой, поэтому такие клетки в норме в мазке не обнаруживаются. Степень ороговения может быть разной: слабой – паракератоз, более выраженной – гиперкератоз и значительной – акантоз. Ороговевшие клетки содержат сморщенные, деформированные, неправильно развитые ядра и измененную жидкую клеточную часть – цитоплазму. При выраженном ороговении в них обнаруживается прочный белок кератин, поэтому при кератозе в мазках обнаруживают блестящие плотные роговые клетки.

- Атипичный митоз (неправильное деление). Единичные делящиеся клеточные элементы в образце – норма, особенно если деление происходит правильно. Нарушение этого процесса характерно для предрака и рака.

Мелкие клетки с резким дискариозом

Результаты цитологии при различных предраковых состояниях

| Предраковая патология | Характеристика | Цитологическая картина |

| Дисплазия | Патологическое состояние шейки матки, вызванное инфицированием папилломавирусом. Возбудитель попадает в эпителии шейки, влияет на процесс формирования и развития клеток, приводя к появлению неправильно развитых клеточных структур | Слабая степень (CINI). На этой стадии болезни поражается только верхний слой эпителия (1/3), поэтому в мазке обнаруживаются неправильно развитые клетки, принадлежащие к наружному слою шейки |

В мазках обнаруживаются клетки с признаками койлоцитоза, появившиеся из-за инфицирования папиломавирусом.

Обнаруживаются клетки с дискариозом, у которых ядра увеличены, имеют неправильные контуры и окраску.

Видны другие клетки, отличающиеся строением и окраской, но количество неправильно развитых клеточных элементов невелико

Отличительная черта таких клеток – большой размер и нарушение пропорций между размерами ядра и жидкой части – цитоплазмы.

Количество атипичных клеток значительно выше, чем при легкой степени

Тяжёлая степень(CINIII). При этой патологии поражается вся толща эпителия. Поэтому в мазке обнаруживаются клетки всех его слоев – поверхностного, промежуточного, базального и парабазального с самыми разными признаками атипии.

Наблюдаются неправильно делящиеся клетки (атипичный митоз)

В образцах много лейкоцитов за счёт постоянного вялотекущего воспалительного процесса, а ранимость шейки приводит к появлению примесей крови

По мере утяжеления предрака клетки все больше напоминают злокачественные. Они сбиваются в комплексы, напоминающие сгустки, пчелиные соты, розетки, наслаиваются друг на друга, образуя пласты.

Соотношение классификаций по стадиям развития предраковых состояний шейки маткиВ документе, выдаваемом по результатам цитологии, врач-цитолог перечисляет клеточные структуры, обнаруженные в мазке. Это позволит гинекологу-онкологу после расшифровки результатов анализа поставить правильный диагноз.

При обнаружении в анализах на цитологию клеток, характерных для дисплазии, указывается степень предрака:

- Лёгкая (LSIL) – результат, соответствующий первой стадии болезни (CINI)

- Тяжёлая (HSIL) – вторая-третья стадия болезни (CINII-CINIII)

Самостоятельно расшифровать такое заключение крайне сложно – документ содержит термины, для понимания которых нужны знания в области цитологии, гинекологии и анатомии. Поэтому для расшифровки и интерпретации анализов нужно обращаться к гинекологу-онкологу. Специалист объяснит результаты анализа на цитологию, а, при необходимости, назначит дополнительное обследование и лечение.

ссылкой:

Источник: https://unclinic.ru/rasshifrovka-rezultatov-citologii-pri-predrakovyh-patologijah/

Дискариоз шейки матки: причины и эффективные способы лечения предрака

Дискариоз шейки матки или ядер ее клеток (не путать с дискератозом — лейкоплакией) — такое заключение женщины могут прочесть в результатах анализа мазка на онкоцитологию.

Данное исследование помогает довольно достоверно определить у женщины предраковые и раковые заболевания шейки. Этот вид онкологии очень распространен, в том числе у молодых женщин, младше 30 лет. Но развивается медленно.

И злокачественным процесс становится не сразу. Имеются предпосылки.

Что же такое дискариоз клеток плоского или цилиндрического эпителия? Это некоторые изменения, которые меняют внешний вид клетки. Делают ее непохожей на другие. Ядра клеток увеличиваются, а цитоплазма уменьшается в объеме.

Наглядно это выглядит так.

Обратите внимание на внешний вид клеток и на их видоизменение. При легкой дисплазии есть отдельные клетки с немного увеличенным относительно цитоплазмы ядром.

При умеренной — таких клеток уже больше, и они имеются в слое эпителия, плотно прилегающего к базальной мембране — своеобразной перегородкой между эпителиальной и соединительной тканью.

Когда этих клеток становится еще больше, причем в области базальной мембраны с внедрением в нее, это уже рак. Но только нулевой степени. Carcinoma in situ так называемая. При таком диагнозе врачи могут рекомендовать ампутацию всей матки вместе с больной шейкой.

Но только если у пациентки нет репродуктивных планов, то есть она не планирует в будущем детей. В противном случае, если женщина молода и бездетна, проводится только частичное удаление шейки. Однако предупреждают, что рано или поздно, но рак вернется…

Всегда ли легкий дискариоз это начало рака и приговор для женщины? Нет, отнюдь. Нередко изменения в клетках возникают из-за воспалительного процесса. По этой причине цитограмма должна выполняться на здоровой шейке.

К содержанию

Причины дискариоза

Кроме банальной молочницы или дисбактериоза влагалища, провоцирующих изменения в клетках, причиной дискариоза могут стать пив — папилломавирусная инфекция (ВПЧ), это уже серьезнее, так как некоторые штаммы ВПЧ являются онкогенными и женщина, ими зараженная, должна проходить профилактическое обследование у гинеколога чаще.

Изменять внешний вид клеток могут трихомонады, гонококки, дрожжевые грибки, вирус герпеса.

Часто дискариоз диагностируется у беременных женщин. Это вариант нормы. У будущих мам клетки изменяются из-за гормонального фона. После родов все приходит в норму.

Играет роль и день цикла, когда был взят мазок. Так, не слишком информативными считаются мазки, взятые за три дня до и после менструации. Лучше всего сдавать цитограмму в середине менструального цикла.К содержанию

Как лечить дискариоз шейки матки

Итак, если у вас взяли мазок с воспаленной шейки и в заключении написали, что имеется умеренный или слабо выраженный дискариоз отдельных, единичных клеток, гинеколог обязан прописать вам лечение. Обычно используются вагинальные свечи. После лечения цитологический мазок повторяется. И если дискариоз обнаруживается вновь, даже легкой степени, проводится кольпоскопия.

С помощью кольпоскопа и специальных химических проб (йодом, уксусом) врач находит подозрительные участки на шейке. Участки, где возможна атипия клеток (дисплазия или рак). Далее, при имеющихся показаниях и условиях, берет биопсию с этого участка. Биопсию берут только при «чистом» мазке, если нет воспалительного процесса.

Что делать при выраженном дискариозе, дисплазии второй или третьей степени (CIN II или III)? Обычно в этом случае врачи рекомендуют сделать конизацию шейки матки — удалить довольно большой ее участок хирургическим путем.

А удаленный материал обязательно отправить на гистологию. Забеременеть после такого обширного лечения можно.

А вот возникнут ли проблемы во время вынашивания или родов с большой долей вероятности предположит гинеколог после заживания шейки.

Выраженный дискариоз, дисплазия шейки не лечатся народными средствами. Иногда бывает достаточно «прижечь» радиоволнами, лазером или жидким азотом патологический участок на шейке матки. Но обязательно перед этим сделав биопсию для исключения рака.

Легкий дискариоз, дисплазия первой степени обычно требует только наблюдения. Сдачи раз в 6 месяц мазка на онкоцитологию. Нередко легкая дисплазия проходит самостоятельно без лечения.

К содержанию

Симптомы и профилактика болезней шейки матки

Каковы симптомы дискариоза? К сожалению, их нет. Так же, как не имеет в большинстве случаев их карцинома (злокачественная опухоль), не распространяющаяся дальше шейки матки. Но она лечится, пусть и хирургическим путем. Но женщина продолжает жизнь, без рака.

Чтобы избежать рака шейки матки, женщина должна не менее 1 раза в год сдавать мазок на онкоцитологию (цитограмму). А врач или медицинская сестра при сборе материала должны соблюдать технику.

- Использовать специальную цервикальную щеточку.

- Брать мазок с зоны трансформации (зоны стыка плоского и цилиндрического эпителия), где чаще всего находят атипичные клетки.

- Перед забором мазка не использовать дезинфицирующие средства.

- Должно пройти не менее 48 часов после полового контакта, использования каких-либо вагинальных спреев, свечей, таблеток и прочего.

- Не менее 48 часов должно пройти после расширенной кольпоскопии. Лучше делать ее по результатам мазка. Если это обследование вообще понадобится.

- Если был острый воспалительный процесс во влагалище, желательно подождать примерно два месяца для забора мазка.

- Сдавать цитограмму желательно на 12-20 день менструального цикла.Планируйте свой визит к гинекологу именно на это время!

К содержанию

Также полезная информация на тему подготовки к сдаче информативного анализа смотрите на видео от гинеколога.

Визуальный осмотр шейки матки с помощью гинекологического зеркала, ее пальпация не могут дать ответ на вопрос о наличии или отсутствии атипичных клеток.

Поэтому, при следующем профилактическом осмотре у гинеколога обязательно поинтересуйтесь — взял ли он у вас цитологический мазок (в некоторых клиниках уже доступна жидкостная цитология — более информативный метод исследования мазка) и когда будет готов результат.

Источник: https://viskablivanie.ru/diskarioz-shejki-matki-prichiny-i-effektivnye-sposoby-lecheniya-predraka.html

Дискариоз шейки матки

При обязательном ежегодном посещении гинеколога проводится ряд анализов, среди которых важным является взятие мазка с влагалища и шейки матки на цитологические исследования.

В заключении врача пациентка может увидеть такой диагноз, как дискариоз шейки матки. Взятие мазка c шейки на онкоцитологические исследования помогает установить начало развития онкологического процесса.

Рак шейки матки становится всё более распространенным, ему подвержены даже девушки в возрасте до 30 лет.

<,

Дискариоз шейки матки что это такое? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос. Это процесс, при котором происходит изменение пропорционального соотношения размеров ядра и цитоплазмы. В случае этого заболевания ядро значительно увеличивается в размерах по сравнению с цитоплазмой. В норме ядро должно быть в несколько раз меньше, чем окружающая его цитоплазма.

Если клеток с увеличенным ядром становиться больше, чем нормальных, то это свидетельствует о начале развития рака шейки матки.

Если вовремя не выявить этот процесс и не удалить пораженные клетки, то женщине может грозить развитие такого коварного заболевания, как рак. Но не всегда перерождение клеток свидетельствует о начале онкологии. Очень часто патологический процесс может быть спровоцирован банальным воспалительным процессом.

Причины и симптомы

Гинекологи утверждают, что данное изменение в клетках шейки матки может быть вызвано явлениями дисбиоза: молочницей, нарушением микрофлоры влагалища, бактериальными инфекциями, а также наличием вируса папилломы человека, который запускает процесс перерождения клеток. В последнем случае женщине стоит быть более внимательной, так как ВПЧ при снижении иммунитета может вызвать дисплазию.

Дискариоз шейки матки может быть спровоцирован трихомонадами, гонококками, хламидиями и вирусами герпеса. Очень часто процесс изменения клеток происходит у беременных из-за нестабильного гормонального фона, однако, уже после родов патология регрессирует. Лечение в данном случае не рекомендуется из-за запрета медикаментов, которые могут навредить плоду.

Очень важным является время, когда был взят мазок с шейки и влагалища. Считается, что за три дня до и после месячных анализы могут быть ложноположительными. Врачи рекомендуют сдавать анализы на цитологические исследования в середине менструального цикла.

Среди вторичных причин развития данной аномалии можно выделить:

- ранняя половая жизнь, когда эпителий на шейке матки не до конца сформирован и легко поддается травмированию,

- неудачные последствия искусственного прерывания беременности. В данном случае может произойти травмирование и нарушения питания эпителия шейки и самой матки,

- прием противозачаточных средств, которые изменяют общий гормональный фон в организме женщины,

- сопутствующая патология гормонального характера нарушение менструального цикла, эндометриоз, миомы, СПКЯ.

В зависимости от степени перерождения клеток может быть спровоцирована дисплазия нескольких стадий. Самой тяжелой считается 3-я, так как в этом случае консервативное лечение практически не приносит результатов.

Процесс изменения клеток шейки матки проходит бессимптомно.

Подозрения могут возникнуть только у врача при гинекологическом осмотре. В таком случае на шейке видны небольшие пятна белесого цвета, очаги гиперемии.

Гинеколог может определить такую картину при кольпоскопическом осмотре пациентки. Кроме мазка на цитологию, обязательно проводится биопсия шейки матки и гистологическое исследование.

Для лечения дискариоза врач назначает прием медикаментозных препаратов и хирургическое удаление пораженного участка.После выявления измененных клеток в шейке матки пациентку отправляют на дополнительные анализы, которые помогают установить возможное начало онкологии. Проводится исследование уровня гормонов, определение типа ВПЧ, вагинального дисбиоза для полного комплексного лечения. После прохождения полного спектра обследований можно установить степень тяжести дискариоза и начать эффективное лечение.

Лечение заболевания

Если женщине после взятия мазка на цитологию диагностировали дискариоз шейки матки, лечение назначает лечащий гинеколог индивидуально. Результаты анализов могут быть готовы в день сдачи или на следующий.

Как правило, прописывается курс вагинальных суппозиториев, с помощью которых восстанавливается микрофлора и снимается воспалительный процесс.

Применяются иммуномодуляторы и противовирусные средства длительными курсами.

После этого повторно сдается мазок на цитологические исследования, если патология сохранилась, то проводят дополнительную диагностику методом кольпоскопии.

Гинеколог с помощью специального аппарата кольпоскопа наносит растворы химических веществ (йод или уксусная кислота) на пораженные участки. Если реакция будет положительной, то у женщины берут анализы на гистологию с определенного участка на шейке матки.

Обязательным условием при взятии биопсии является отсутствие воспалительного процесса во влагалище и на шейке матки.

Если после полного комплекса обследований у женщины диагностировали выраженную степень заболевания, которая носит название дисплазия ІІ или ІІІ стадии, то лечение проводится путем хирургического вмешательства.

Проводят частичное или полное удаление шейки с обязательным гистологическим анализом.

После такой операции возможность забеременеть для женщины сохраняется, но могут возникнуть проблемы с вынашиванием плода и родоразрешением. Все эти моменты укажет лечащий врач после полного заживления органа.Проводить лечение дискариоза народными средствами абсолютно противопоказано, это может привести к нежелательным последствиям.

Иногда при лёгкой стадии дискариоза врач может провести лечение путем прижигания пораженного участка лазером, жидким азотом или радиоволновыми излучениями. Это можно сделать только при условии негативного анализа на наличие онкологического процесса.

Большинство пациенток с диагнозом лёгкий дискариоз становятся на учёт к гинекологу и посещают его минимум 1 раз в полгода для взятия материала на онкоцитологические исследования. Очень часто такая форма дискариоза проходит сама по себе после родов или установления нормального гормонального фона у женщины и не требует комплексного лечения.

Обязательными условиями перед сдачей мазка с шейки на цитологический анализ являются:

- запрет использования дезинфицирующих средств интимной гигиены перед визитом к гинекологу,

- истечение не менее 48 часов после последнего полового акта, применения вагинальных контрацептивов, таблеток или свечей,

- при наличии воспалительного процесса следует сначала пролечить его, а лишь потом сдавать цитологию и кольпоскопию,

- мазок лучше всего брать в середине менструального цикла.

Иногда для предотвращения перехода лёгкого дискариоза в следующую стадию женщине сразу рекомендуют провести хирургическое лечение. Для этого проводят иссечение пораженных участков на шейке. Делают это с помощью радиоволн, лазерного скальпеля или классическим хирургическим скальпелем.

Все манипуляции проводятся опытным акушером-гинекологом под общей анестезий. После операции женщину могут несколько дней наблюдать в больнице до получения анализов гистологического исследования.

Как правило, в случае хирургического удаления пораженных клеток от проблемы дискариоза можно избавиться навсегда, при этом нужно придерживаться правил послеоперативного лечения.

Стоит отметить, что не всегда клетки, поддавшиеся дискариозу, со временем перерождаются в раковые. Если причиной поражения клеточных ядер является бактериальный воспалительный процесс, то после корректного медикаментозного лечения патология нивелируется. Прогнозы врачей при несвоевременном начале терапии весьма неоптимистичные.

В большинстве случаев прогрессирование дисплазии II и III стадии в рак происходит в зависимости от индивидуальных особенностей в течение 2-5 лет, тогда пациентке удаляют весь орган, назначают курс химиотерапии.

Таким образом, если вовремя установить проблему и начать комплекс эффективной терапии, шансы на выздоровлении вырастают в несколько раз.

Посещение гинеколога является обязательной процедурой для любой женщины. Помимо визуального осмотра, врач должен взять мазок с шейки и влагалища на цитологические исследования, провести пробу на ИППП, включая ВПЧ.

Именно эти методы позволят установить наличие дискариоза, его причину и провести комплексное лечение.Нужно помнить, что эту проблему лучше начать решать вовремя, чтобы устранить этиологический фактор развития аномалий клеток и не запустить механизм их перерождения в раковые.

Источник: http://BolezniMatki.com/ginekologiya/lechenie-diskarioza-sheyki-matki.html

Дисплазия шейки матки

ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ – ЭТО ПРЕДРАКОВЫЙ ПРОЦЕСС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ НАРУШЕНИЕМ СОЗРЕВАНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПЛОСКОГО ЭПИТЕЛИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА.

Синонимы: цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), плоскоклеточное интраэпителиальное поражение (SIL).

Если коротко, дисплазия шейки матки — это заболевание, которое в будущем может привести к раку. Вероятность этого тем выше, чем выше степень дисплазии.

К дисплазии 1 степени (CIN 1, LSIL) относят любые изменения эпителия, порой даже минимальные и субъективные. Это позволяет взять женщину под контроль и не допустить прогрессирования процесса.

На практике, для диагностики дисплазии 1 степени достаточно поражение эпителиальных клеток вирусом папилломы человека. Опасаться этого не стоит! Легкая степень дисплазии самостоятельно проходит у 70% женщин в течение нескольких лет.

За это время собственная иммунная система уничтожает вирус и заболевание регрессирует. Обычно дисплазия 1 степени требует только наблюдения, в части случаев может назначаться прижигание.

Дисплазия 2 и 3 степени (CIN 2-3, HSIL) — это уже предопухолевый процесс с высоким риском, поэтому требует серьезного лечения. В таких случаях показана широкая эксцизия или конизация шейки матки. Диагностировать дисплазию эпителия можно с помощью мазка на цитологию или биопсии. В принятии решения и тактике лечения важную роль играет тест на ВПЧ.

Подробнее читайте ниже, а также посмотрите комментарии, там Вы найдете ответы на свои вопросы.

Основной причиной развития дисплазии шейки матки является вирус папилломы человека, а именно его онкогенные штаммы — 14 серотипов, среди которых наиболее важными являются 16 и 18.

Зрелый многослойный плоский эпителий, покрывая наружную часть шейки, создает непреодолимую преграду для вируса. Единственным же уязвимым местом является граница с железистым эпителием у наружного зева, называемая зоной трансформации.

При эрозии (эктопии) шейки матки зона трансформации смещается на наружную часть шейки матки, что создает предпосылки для инфицирования.

Более 80% случаев дисплазии и рака шейки матки развивается именно в зоне трансформации.

Большинство женщин переносит ВПЧ-инфекцию без каких либо изменений со стороны организма. В течение нескольких лет иммунная система самостоятельно избавляется от вируса.

Однако 10% женщин не могут уничтожить вирус, который в свою очередь встраивается в ДНК эпителиальных клеток и модифицирует их, приводя к опухолевой трансформации.

Это может быть связано как с индивидуальной предрасположенностью, так и с иммунодефицитом или длительными стрессами. Также известно, что курение способствует снижению специфического иммунитета против ВПЧ.

Дисплазия шейки матки — это качественное изменение клеток плоского эпителия, которое указывает на возможное начало опухолевой трансформации.

Степени дисплазии шейки матки и терминология (CIN, LSIL, HSIL)

Различают несколько степеней дисплазии шейки матки по тяжести, что обычно выражается в числовых значениях от 1 до 3. Каждая степень отражает прогноз патологического процесса и позволяет выбрать соответствующий алгоритм лечения.

Так, дисплазия 1 степени имеет низкий потенциал к малигнизации и в большинстве случаев самостоятельно регрессирует в течение нескольких лет без какого-либо вмешательства.

В противоположность, дисплазия 3 степени в течение одного года обязательно трансформируется в рак и требует уже специализированного хирургического лечения.

Прогрессирование дисплазии шейки матки

В международной практике термин “дисплазия шейки матки” имеет различные синонимы.Наиболее широко распространена аббревиатура CIN – цервикальная интраэпителиальная неоплазия, что означает развитие неоплазии (новообразования) в пределах эпителиального пласта.

В отличие от рака, CIN не обладает способностью к инвазивному росту и метастазированию. На этом этапе можно предотвратить развитие злокачественной опухоли.

В 1988 г. была создана новая терминология — «SIL» (squamous intraepithelial lesion), что означает «плоскоклеточное интраэпителиальное поражение».

Специалисты отказались от некорректного при данной патологии слова «неоплазия» и заменили его на «поражение».

Степени тяжести процесса выделили всего две: легкую LSIL и тяжелую HSIL:

1) LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion) — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение легкой степени. LSIL соответствует CIN 1 или дисплазии 1 степени.

2) HSIL (hight grade squamous intraepithelial lesion) — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение тяжелой степени, что соответствует CIN 2 и CIN 3.

Умеренная и тяжелая дисплазия объединены в одну категорию, поскольку требуют одинакового подхода к лечению, а различия в некоторых случаях достаточно субъективны.

Термин «рак in situ» сейчас практически не используется, по новой классификации отнесен в группу тяжелых интраэпителиальных поражений плоского эпителия.| Pap class System 1954 | Классификация ВОЗ 1956 | Классификация Bethesda 1988 |

| Class | Дисплазия/CIN (ЦИН — цервикальная интраэпителиальная неоплазия) | SIL (плоскоклеточное интраэпителиальное поражение) |

| Class 3 | Дисплазия 1 степени/CIN 1 | LSIL — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение легкой степени |

| Class 4 | Дисплазия 2 степени/CIN 2 | HSIL — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение тяжелой степени |

| Дисплазия 3 степени/CIN 3 | ||

| Рак in situ (рак в пределах эпителиального пласта, без инвазивного роста) |

1. Мазок на цитологию

Первым методом в диагностике дисплазии шейки матки чаще всего является мазок на онкоцитологию. Это скрининговый метод для обследования большого количества женщин. Является самым простым и безопасным для женщины, однако не самым точным.

Чувствительность метода составляет 60-70%, и только трехкратное исследование позволяет с высокой точностью определить или опровергнуть дисплазию эпителия.

Кроме этого у молодых женщин часто бывают ложно-отрицательные результаты, когда дисплазия может быть пропущена; а у пожилых женщин часты ложно-положительные результаты, когда мазок показывает наличие дисплазии, в то время как более качественные методы ее исключают.

При определении LSIL в мазке необходимо только лишь активное наблюдение. Под этим диагнозом подразумеваются клеточные изменения с низким потенциалом опухолевой трансформации.

К LSIL относятся различные дегенеративные изменения клеток при раздражении, воспалении или вирусном поражении.

Гинеколог, получив такое заключение может порекомендовать проведение кольпоскопии с последующей точечной биопсией.

При наличии HSIL в мазке на цитологию проведение кольпоскопии с гистологическим подтверждением становится обязательным!

2. Кольпоскопия

Кольпоскопия — это метод осмотра наружной поверхности шейки матки с помощью специального микроскопа. Кольпоскопия является достаточно субъективным методом диагностики, сильно зависящим от опыта и умения врача.

Кольпоскопические картины дисплазии шейки матки размыты и очень часто ее можно спутать с банальными физиологическими процессами, такими как плоскоклеточная метаплазия, вирусным поражением или лейкоплакией.

Несмотря на это, кольпоскопия позволяет определить подозрительные места на шейке матки и взять биопсию — участок ткани для дальнейшего гистологического исследования.

К кольпоскопическим признакам дисплазии относятся: ацетобелый эпителий, йод-негативные зоны, изъеденность или нерегулярность эпителиального покрова, атипичные сосуды, мозаика, пунктация, контактная кровоточивость и др. Гинеколог должен оценить не только степень, но и скорость наступления тканевой и сосудистой реакции при обработке уксусной кислотой или йодом.

Цель кольпоскопии — это определить анатомическую локализацию зоны трансформации, что имеет решающее значение для дальнейшей тактики диагностики и лечения.

Шейка матки в нормеДисплазия шейки матки

3. Биопсия

Биопсия является “золотым” стандартом диагностики дисплазии и рака шейки матки. Гистологическое исследование позволяет определить качество плоского эпителия и степень его созревания. Биопсия может быть точечной, получаемой с помощью специального инструмента — конхотома, или широкой (эксцизионной), получаемой с помощью электропетли.

Изменения при дисплазии 1 степени обычно носят характер цитопатического действия вируса папилломы человека. В эту категорию так же относят остроконечную и плоскую кондиломы.

Морфологические изменения при CIN 1 (LSIL) включают: нарушение стратификации плоского эпителия преимущественно в базальных отделах, нарушение поляризации клеток относительно базальной мембраны, единичные делящиеся клетки, незначительный дискариоз, а также признаки вирусного поражения — койлоцитарную атипию в поверхностных отделах эпителия, дискератоз, пара- и гиперкератоз эпителия.

Патологическая эпидермизация желез с CIN III

Морфологические изменения при CIN 2-3 (HSIL) носят уже неопластический характер, а цитопатическое действие вируса может проявляться слабо.

Нарастает клеточная атипия, которая затрагивает весь пласт плоского эпителия с минимальными признаками созревания.

Клетки активно делятся, замещая нормальный эпителий цервикальных желез, в ряде случаев пролиферирующий плоский эпителий может замещать выстилку цервикального канала. Характерно обилие как нормальных, так и патологических митозов.

Тяжелая дисплазия шейки матки отличается от рака отсутствием инвазивного роста.

Нужен ли тест на ВПЧ?

Тест на ВПЧ помогает в диагностике дисплазии шейки матки и выборе тактики лечения в сложных ситуациях.

ВПЧ тест рекомендуется делать женщинам после 25 лет, поскольку имеется большая вероятность, что инфекция уже длительное время персистирует в организме и могла вызвать какие-либо изменения в шейке. В более молодом возрасте при нормальном мазке на цитологию ВПЧ-тистирование не дает полезной информации.

С возрастом ВПЧ-тестирование приобретает все большую значимость. К примеру, при наличии 16 или 18 штаммов ВПЧ у 50 летней женщины можно с высокой вероятностью утверждать, что у нее уже имеется тяжелое интраэпителиальное поражение эпителия. Мазок на цитологию менее эффективен в данном случае. Женщине тот час может рекомендоваться диагностическая биопсия и выскабливание цервикального канала.

Лечение дисплазии шейки матки

Тактика лечения и ведения пациенток с дисплазией зависит от гистологического заключения, кольпоскопической картины, типа зоны трансформации, возраста и планирования беременности.

Основными методами являются абляция (прижигание), или эксцизия (удаление тканей).

Эти методы могут проводиться с помощью различных инструментов, использующих низкие или высокие температуры, электро-, лазеро- или радиоволновую энергию.

Лечение LSIL (CIN 1):

По западным протоколам LSIL необходимо динамически наблюдать.

Так как LSIL обладает низким злокачественным потенциалом и часто регрессирует самостоятельно, женщине рекомендуется проходить цитологическое исследование не менее 2 раз в год.

В отечественной медицине часто рекомендуют абляцию (прижигание), хотя это не всегда оправдано. С прижиганием связывают некоторое повышение риска невынашивания беременности. Однако, часть авторов, опровергает это.

Наиболее оптимальным является радиоволновая абляция Сургитроном. Патологический эпителий и подлежащая строма выпариваются радиоволнами, после чего пораженная зона эпителизируется заново. Минусом абляции является отсутствие материала для последующего гистологического исследования, плюсом — сохранение анатомического строения шейки матки и небольшое количество осложнений.

Лечение HSIL (CIN 2, CIN 3):

HSIL обладает высоким злокачественным потенциалом, поэтому в данном случае показано удаление патологически изменненых тканей. Обычно, рекомендуется широкая эксцизионная биопсия или конизация шейки матки — это конусообразное удаление тканей, включающая наружную часть шейки матки и ткани вокруг цервикального канала.

Весь удаленный материал отправляется на гистологическое исследование для подтверждения и уточнения диагноза. В удаленном материале гистолог оценивает края резекции, так как важно, чтобы патологический эпителий был удален в пределах здоровых тканей.

При наличии в краях резекции патологии, или глубоком поражении цервикального канала, а также наличии инвазивного роста может быть принято решение об ампутации шейки матки.

Изредка, если женщина молода и планирует беременность, допускается лечение HSIL абляцией. Это возможно только лишь в случае 1 или 2 типа зоны трансформации при кольпоскопии, когда гинеколог видит глазом все измененные ткани и может обеспечить полную их абляцию. Если зона трансформации смещена глубоко в цервикальный канал — показана только глубокая конизация или ампутация шейки матки.

Выводы:

- Дисплазия шейки матки является предраковым процессом, с различным, в зависимости от степени тяжести, риском малигнизации.

- Дисплазия 1 (CIN 1, LSIL) в большинстве случаев проходит самостоятельно и зачастую не требует специального лечения.

- Дисплазия 2 и 3 (CIN 2-3, HSIL) связана с длительной персистенцией вируса папилломы человека в клетках, что приводит к их опухолевой трансформации.

- Дисплазия шейки матки диагностируется только с помощью цитологического исследования или гистологического исследования при биопсии.

- Положительный тест на онкогенные штаммы ВПЧ ни о чем не свидетельствует. Возможно, это транзиторная инфекция, которая у 90% женщин элиминируется в течение нескольких лет. Важность теста на ВПЧ повышается с возрастом.

- Использование презервативов и вакцинация являются наиболее эффективными и доказанными способами профилактики папилломавирусной инфекции.

Источник: https://gynpath.ru/displaziya-shejki-matki/