Коклюш/паракоклюш?

Паракоклюш и коклюш: отличия, анализ крови у детей и расшифровка диагностики

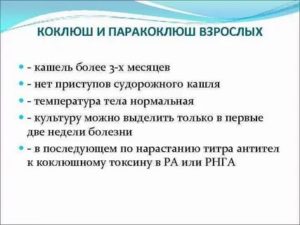

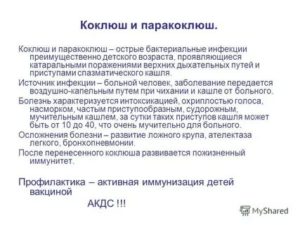

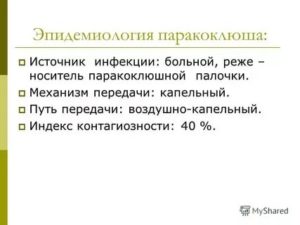

Коклюш и паракоклюш относятся к инфекционным болезням, возбудителем которых является коклюшная палочка (Bordetella parapertussis). Коклюш и паракоклюш практически ничем не отличаются друг от друга.

Основное различие – более легкое протекание второго заболевания в отличие от первого. Обе эти инфекции негативно отражаются на состоянии нервной системы, также происходит поражение дыхательных путей.

Наиболее характерной особенностью коклюша и паракоклюша является специфический приступообразный кашель, который может привести к отделению мокроты, а иногда к рвоте. Паракоклюш и коклюш являются одними из наиболее часто встречающихся инфекционных болезней среди детей.

Ребенок, который заболел коклюшем или паракоклюшем является заразным для других детей с первого дня заболевания. Чаще всего заражение этими заболеваниями происходит при контакте с другими заболевшими детьми в тесных детских коллективах, например, в детском садике или в школе. Именно поэтому болезнь имеет массовый характер.

Как и многие другие заболевания, свойственные именно детям, коклюш и паракоклюш то заболевание, которое переносится только один раз за всю жизнь.

- Анализ крови на коклюш и паракоклюш

- Расшифровка результатов анализов

Диагностирование заболевания

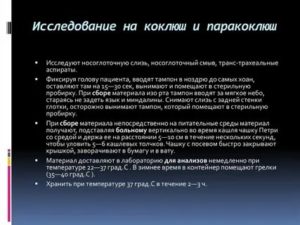

В настоящее время диагностика коклюша и паракоклюша представляет собой оценку всей картины заболевания и имеющихся симптомов. Особенное внимание уделяется исследованию слизи из носа и взятию мазков из носоглотки и ротоглотки. Также не остаются без внимания анализы крови, любых изменения в них должны быть выявлены врачом.

Так как коклюш и паракоклюш относятся к инфекционным болезням, диагностируются они по обнаружению бактерии (коклюшной палочки) в исследуемом образце крови. Но наиболее часто признаки заболевания выявляются во время исследования мазков, так как в кровь бактерия проникает довольно редко.

Анализ крови на коклюш и паракоклюш

Для того чтобы точно установить наличие болезни, пациенту необходимо сдать анализ крови на коклюш и паракоклюш.

- Для начала нужно сдать кровь на проведение общего анализа. На этом этапе будет определено количество лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина. Коклюш и паракоклюш относятся к инфекционным заболеваниям, поэтому при наличии коклюшной палочки будет замечено увеличение количества лейкоцитов, а также количества нейтрофилов, так как они отвечают за антибактериальный иммунитет. Остальные компоненты крови практически не меняются.

- Наиболее эффективным анализом на обнаружение коклюшной палочки является иммуноферментный анализ. Для его проведения у пациента с подозрением на коклюш или паракоклюш будет взят образец крови из вены. Данный анализ представляет собой выявление антител иммуноглобулинового белка к возбудителю заболевания. Его можно осуществлять не ранее, чем через три недели после начала болезни. Поэтому его основной задачей является скорее подтверждение диагноза, чем выявление заболевания.

- Также существует серологический метод анализа крови на выявление заболевания. Он основывается на определении количества антител к коклюшу и паракоклюшу, которые показывают наличие в организме инфекционного процесса.

- К различным видам анализа крови для выявления коклюшной бактерии относится и реакция агглютинации. С помощью реакции агглютинации производится обнаружение антител к антигенам возбудителя, который находится на начальной стадии течения болезни. К недостаткам такой процедуры можно отнести то, что на данный момент до сих пор не существует единого метода проведения реакции агглютинации. Поэтому значение полученных результатов можно воспринимать и расшифровывать по-разному.

Расшифровка результатов анализов

При выявлении коклюшной палочки в результате изучения анализа крови, можно говорить о том, что коклюшная палочка перешла на новый уровень развития. То есть существует не как локальное заболевание, а развивается на системном уровне.

В таком случае, есть вероятность обширного размножения микроорганизма, так как кровь – отличная среда для успешного развития практически любого микроорганизма.

Если рассматривать конкретно коклюшную палочку, то для этой бактерии единственной благоприятной средой для осуществления ее роста является кровь.

В случае распространения бактерии по организму может развиться синдром диссеминации. Его лечение довольно трудоемкий процесс и заканчивается не всегда хорошим результатом.

Если во время изучения результатов анализа крови было выявлено наличие в организме коклюшной палочки, то пациента необходимо в срочном порядке госпитализировать в реанимационное отделение для оказания медицинской помощи и назначения необходимого лечения. Это необходимо сделать как можно быстрее, так как существует довольно серьезная угроза жизни пациента.

Бывают случаи, когда результаты анализов оказываются ложноположительными. Такое явление часто встречается в результате персистирования в организме пациента антигенов коклюшной палочки (после уже вылеченного коклюша или паракоклюша).

Не так часто можно наблюдать ситуацию, когда происходит перекрестная реакция антигенов. Если в организме находится какая-либо другая граммотрицательная бактерия, то результат проведения анализа на выявление антител к коклюшу может быть определен как положительный.В данной ситуации единственным методом диагностирования заболевания является ПЦР для выявления типа генетического материала, который мог спровоцировать организм на такую реакцию.

Особенности диагностики коклюша у детей

Часто встречаются случаи, когда показатели анализа крови у детей существенно отличаются от стандартных проявлений коклюша и паракоклюша.

Примерно на 2-4 неделе развития болезни можно наблюдать развитие иммунодефицита. Также существует большая вероятность присоединения оппортунистической инфекции. Поэтому диагностирование коклюша на ранних стадиях может быть затруднено, так как более сильно будут выделяться признаки какого-либо другого заболевания.

К тому же параллельное развитие какой-то другой инфекции может спровоцировать осложнения, из-за чего лечение коклюша и паракоклюша будет произведено не вовремя.

У некоторых пациентов могут быть замечены специфичные случаи. Даже после успешного лечения заболевания и избавления от всех симптомов, может оставаться тот же результат анализа крови.

Это наиболее свойственно довольно ослабленным детям, которые обладают иммунодефицитом. Происходит это за счет более долгого персистирования и медленно протекающей элиминации в организме ребенка антигенов бактерии Борде-Жангу.

Даже в случае перенесенного заболевания, в случае его правильной диагностики и лечении, результаты анализа крови должны прийти в норму.

Нормальным считается состояние, когда лейкоцитоз выступает только как временное явление, которое не длится более чем 1,5 недели после полного излечения заболевания. В дальнейшем в крови образуются иммуноглобулины класса G.

Они отвечают за наличие постоянного иммунитета против коклюша и паракоклюша. Обнаружение таких антител происходит методом серологического анализа.Хотя коклюш и паракоклюш относятся к ряду детских заболеваний, каждому человеку необходимо знать о том, как именно протекает данная болезнь, какие симптомы имеет и какие анализы нужно сдавать для выявления опасной бактерии.

Нет гарантии того, что даже перенесший заболевание и привитый человек не сможет во второй раз заболеть коклюшем или паракоклюшем. Поэтому очень важно обладать необходимыми знаниями об этой болезни.

Загрузка…

Источник: https://prof-medstail.ru/bolezni-legkih/koklyush-i-parakoklyush-otlichiya-diagnostika-lechenie

Коклюш и паракоклюш. Чем отличаются заболевания? В каких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью?

В статье «Коклюш, паракоклюш и бронхосептикоз. Чем опасны данные заболевания? Какие анализы нужно сдавать?» мы уже обращали Ваше внимание на такие заболевания, как коклюш и паракококлюш. Но всегда ли кашель является признаком данных недугов? Нет.

Подобные проблемы могут иметь так называемое атипичное течение, то есть протекать без наличия характерных симптомов. Поэтому только качественная диагностика может дать верный ответ о наличии/отсутствии заболевания.

В чем она заключается и где ее выполнить? Разберемся сегодня.

Коклюш и паракоклюш – что это? Чем отличаются?

Коклюш и паракоклюш – это заболевания инфекционной природы, причиной появления которых служит коклюшная палочка (Bordetella parapertussis). Данные заболевания схожи между собой, однако паракоклюш протекает в более легкой форме. Стоит отметить, что данные инфекции при несвоевременном лечении приводят к поражению дыхательной и нервной систем.

Важно! Наибольшую опасность представляют данные недуги для детей. Поэтому родителям важно знать о том, каким образом протекают данные недуги и как помочь своему малышу. Именно об этом и поговорим далее.

Как передается коклюш и паракоклюш?

Процесс заражения в большинстве случаев происходит во время тесного и длительного контакта с больным. Что касается передачи инфекции через бытовые предметы, то процент заражения подобным способом гораздо ниже в связи с неустойчивостью данного микроба в условиях внешней среды, но все же вероятность существует.

Как мы уже отмечали ранее, то инфекция поражает дыхательную и нервную системы, а также сосуды, как результат – спазм дыхательных мышц и, следовательно, нарушение процесса дыхания, увеличение сосудистого тонуса и т.д.

Симптомы коклюша и паракоклюша. На что следует обратить внимание?

Прежде чем говорить о характерных симптомах для коклюша и паракоклюша стоит сказать, что данные заболевания проявляются в несколько этапов. На раннем этапе (катаральный период) симптомы коклюша и паракоклюша схожи с симптомами простуды и гриппа (насморк, боли в горле, сухой кашель и др.). Именно поэтому сложно предположить о развитии инфекционного процесса в организме.

Далее следует спазмолитический период, во время которого наблюдается усиление кашля, отхождение мокроты. Кашель при этом может принимать приступообразный характер, что в значительной степени препятствует нормальному дыханию. Кроме того, кашель может стать причиной открытия рвоты.

Что касается повышения температуры тела, то подобный симптом наблюдается редко, но все же она может подниматься до +37,5°C и держаться на данном уровне на протяжении длительного периода времени. Подобный симптом может возникать в любом периоде болезни.

Важно! Вышеуказанные симптомы характерных для двух заболеваний, о которых идет речь в данной статье. Для постановки верного диагноза и соответственно подбора подходящей терапии необходима качественная диагностика.

Диагностика коклюша и паракоклюша. Где сдать анализы в Харькове?

Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше особое внимание на то, что очень важно дифференцировать коклюш от паракоклюша. Это объясняется тем, что пациенты с коклюшем нуждаются в госпитализации, так как быстро происходит заражение, а также без соответствующего лечения высок риск появления осложнений. Итак, какие диагностические мероприятия могут быть назначены Вам?

Важно! Именно исследование методом ПЦР дает возможность определить в биологическом материале (мазок из зева, носоглотки) фрагменты ДНК коклюшной палочки, и благодаря этому быстро и точно диагностировать коклюш.

Это наиболее современный и достоверный метод диагностики, так как исследование выполняется посредством автоматизации.

Важно отметить, что такой анализ позволяет диагностировать проблему на самой ранней стадии, а это залог скорейшего выздоровления.

Консультация иммунолога-инфекциониста на Салтовке

В лечебно-диагностическом центре «ЦМЭИ» Вы можете выполнить не только качественную и достоверную диагностику, но и получить консультацию опытного и грамотного врача иммунолога-инфекциониста Нартова Павла Викторовича. Наш специалист на сновании результатов исследования подберет для Вас соответствующее лечение, которое обязательно Вам поможет. Берегите свое здоровье и здоровье своих родных!

Источник: http://www.cmei.com.ua/article/koklyush-i-parakoklyush-chem-otlichayutsya-zabolevaniya-v-kakih-sluchayah-neobhodimo

Паракоклюш: особенности заболевания, симптомы и принципы лечения

Медицина

Одной из детских инфекционных болезней является паракоклюш. Его симптоматика и циклический характер напоминают трахеобронхит.

Паракоклюш представлен острой антропонозной бактериальной инфекцией, которую невозможно отличить от легкой формы коклюша по проявляющимся признакам. Этой инфекции в МКБ-10 дали номер А37.1.

Болезнь обычно носит острый характер. Инфицированию подвержены маленькие дети, взрослые болеют редко. Болезнь у взрослых характеризуется легкой, маловыраженной формой.

Паракоклюш врачи диагностируют в 20 – 25 раз реже, чем коклюш. Эти две болезни не дают перекрестного иммунитета. Перенесший коклюш может быть инфицирован паракоклюшем и наоборот.

Болезнь имеет несколько форм. Учитывая тип патологии, специалисты делят паракоклюш на:

- типичный. Болезнь протекает с ярко выраженными симптомами;

- атипичный. Он протекает бессимптомно.

Паракоклюш может протекать в легкой, среднетяжелой форме. Это зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы. Очень редко могут проявляться осложнения.

Чем отличается коклюш и паракоклюш, рассказывает доктор Комаровский:

Возбудитель, пути заражения

Паракоклюш поражает органы дыхательной системы, нервную систему (центральную). Возбудителем инфекция выступает паракоклюшная палочка (Bordetella parapertussis).

Заражение осуществляется воздушно-капельным путем. При сильном кашле бактерии, провоцирующие паракоклюш, попадают в воздух. Носитель вируса остается заразным на протяжении нескольких недель.

Чем отличается от коклюша и других заболеваний

Для диагностирования паракоклюша необходимо провести бактериологическое, серологическое исследования. Серологическую реакцию проводят между коклюшным, паракоклюшным диагностикумами.

При подозрении на паракоклюш больной сдает такие анализы:

- анализ крови на коклюш/паракоклюш инвитро;

- расшифровка иммунологического анализа;

- микробиологический посев мазка (берут материал из задней стенки глотки);

- кровь на антитела (гемотест) к возбудителю инфекции;

- рентгенография.

Основные отличия коклюша/паракоклюша представим в форме таблицы.

| Скорость роста колоний | 1 – 2 дня | 2 – 3 дня |

| Восприимчивость к инфекции | Низкая (0,35%) | Высокая (индекс контагиозности находится в пределах 0,7 – 1%) |

| Возрастной контингент | Дети старше 3 лет (до 6 лет) | Малыши от года до трех лет |

| Длительность кашлевого периода | 2 – 3 суток | 2 – 8 недель |

| Развитие иммунитета | Иммунитет не вырабатывается | Иммунитет пожизненный |

| Клинические признаки | Подобны признакам трахеобронхита, ОРЗ | Спазматический приступообразный кашель |

| Осложнения | Появляются редко | Возникают часто |

Причины

Коклюш и паракоклюш имеют подобные патогенные свойства, но различные биохимические признаки. Возбудитель болезни переходит от больного ребенка к здоровому. Чаще возникают эпидемии в дошкольных, образовательных учреждениях. В таких заведениях дети очень близко контактируют друг с другом.

Болезнь может проявиться у представителей разных возрастных категориях. Чаще болеют дети 3 – 6 лет. Вирус поражает привитых людей, переболевших этой болезнью ранее.

Причины и симптомы паракоклюша:

Симптомы

Основными признаками паракоклюша выступают:

- боли в горле;

- кашель;

- першение;

- незначительный ринит;

- недомогание;

- головная боль.

У паракоклюша трехэтапная клиническая картина:

- Катаральный период. Признаки инфекции слабо выражены или совсем отсутствуют.

- Спазматический период. Длится 10 – 14 дней. Больного беспокоит сильный приступообразный кашель.

- Выздоровление.

Если у ребенка длительный приступообразный кашель, редко сопровождающийся повышением температуры, врачи часто фиксируют паракоклюш. Болезнь развивается с признаками, подобными заболеваниям дыхательной системы.

Приступообразный кашель невозможно устранить посредством противокашлевых препаратов. Симптомы паракоклюша специалистами разделены на 4 клинические группы:

- Инкубационный период (5 – 15 дней). Отсутствуют признаки инфицирования.

- Катаральный период. Больного тревожат слабость, сильный сухой кашель, головные боли, общее недомогание.

- Спазматический период. Ему свойственны приступы влажного кашля, их усиление отмечается ночью. Кашель может провоцировать рвоту.

- Выздоровление. Признаки болезни ослабевают, постепенно проходят.

В терапии паракоклюша используют медикаменты таких групп:

- спазмолитики;

- бронходилататоры;

- муколитики, отхаркивающие препараты;

- антибиотики (их используют при осложнениях);

- антигистаминные средства.

Ускорить наступление выздоровления помогут следующие мероприятия:

- прогулки на свежем воздухе (ежедневно);

- исключение контакта с раздражителем;

- соблюдение режима дня;

- влажные уборки в помещении с больным;

- исключение психоэмоционального, физического переутомления;

- увлажнение воздуха в комнате с болеющим ребенком;

- диетическое питание (исключить прием копченых, острых, соленых, кислых продуктов).

Допускается применение народных способов лечения после консультации с врачом. Устранить мучительный кашель помогают такие средства:

- настойка плодов фенхеля;

- отвары трав;

- чай из шиповника;

- сок редьки с медом.

Карантин при паракоклюше следует соблюдать на протяжении 14 дней. Необходима изоляция больного ребенка от других на 25 дней.

Последствия и осложнения

Обычно при паракоклюше осложнения не возникают. Если к инфекции присоединяется ОРВИ (простуда), могут возникать такие осложнения:

В редких случаях тяжелое течение коклюшеобразного паракоклюша может стать причиной таких осложнений:

- пневмоторакс;

- эмфизема;

- выпадение прямой кишки.

Профилактика

Специфической профилактики при паракоклюше нет. Болеть могут привитые дети и те, кто раньше перенес инфекцию.

Больных изолируют от коллектива на 25 дней (пока не получат в лаборатории 2 отрицательных результата проведенного бактериологического исследования).

Вся профилактика паракоклюша представлена такими действиями:

- Изоляция заболевшего на 25 дней.

- Карантин (14 дней).

- Изоляция носителей бактерий до 2 отрицательных результатов проводимых бактериальных обследований.

Вакцинация

Прививка от паракоклюша не дает гарантии от инфицирования ребенка. Организм неспособен выработать иммунитет к данной болезни. Даже болевший однажды человек может заразиться повторно.

Как не заразиться коклюшем от больного

Чтобы не заразиться паракоклюшем нужно изолировать больного ребенка на 25 дней от коллектива.

Вероятность, что ребенок заразится в первую неделю составляет 90 – 100%. Заразиться на вторую неделю можно в 65%, в третью – 35%, в четвертую – 10%.

Гарантировать, что ваш ребенок не заболеет паракоклюшем в дошкольном учреждении, образовательном учреждении, никто не может.

При паракоклюше прогноз благоприятный.

Как лечить паракоклюш, смотрите в нашем видео:

Эритематозная форма гастрита относится к достаточно распространенным ЖКТ патологиям, при которых на желудочной слизистой образуются характерные эритематозные пятна, со временем переходящие в эрозивные образования.

Подобные пятна имеют овальную форму, а по цвету могут быть ярко-красными или розовыми. Данная гастритная форма относится к хроническим воспалительным патологиям, при которых поражения распространяются только на поверхностные слизистые оболочки. Кроме того, патология обычно локализуется в антральной части органа.

Если своевременно не начать лечить патологию, то эритемы начнут переходить в язвенные образования, которые будут кровоточить и только ухудшать состояние пациентов.

Виды

Специалисты выделяют разнообразные формы эритематозных воспалений желудка:

- Атрофическая – когда при воспалении происходит еще и атрофия желез;

- Диффузная – или пангастрит, при котором эритематозное поражение распространяется по всей площади желудочной слизистой;

- Очаговая – когда поражение распространяется на конкретных областях органа, в дальнейшем такая форма преобразуется в язвенную болезнь;

- Антральная – когда патология локализуется в антральном отделе, который является переходом в кишечник;

- Экссудативная форма – типична для атрофического и поверхностного воспаления, поражение охватывает несколько слизистых областей, развивается чаще по причине глистных паразитов.

Каждая из форм требует особенной терапии, назначить которую гастроэнтеролог сможет только после тщательной диагностики и выявления этиологии воспалительного процесса.

Диагностика

Чтобы выявить эритематозное воспаление слизистых желудка, применяется зондовая эндоскопия, которая в таких случаях незаменима. Эндоскопия проводится в динамике.

Если выявляются патологические преобразования в желудочных структурах, то необходимо дополнительное диагностическое обследование вроде рН-метрии и ультразвукового исследования.

Также назначается лабораторное исследование крови общего и биохимического типа.

УЗИ помогает выявить патологический процесс и увидеть наличие эрозивных поражений, оценить состояние желудочных стенок. По полученным после обследования, внешнего осмотра и пальпации результатам гастроэнтеролог выявляет тип патологии и назначает необходимую терапию.

Лечение эритематозного гастрита

Лечебные мероприятия необходимо проводить комплексно, используя медикаментозную терапию, диету и народные средства. После проведения полноценного терапевтического курса уйдет патологическая симптоматика, а вероятность развития осложнений сократится до минимума.

Любые лекарства должны приниматься по врачебному назначению. Обычно гастроэнтерологи прописывают пациентам такие препараты:

- Антибактериальные средства, необходимые для выведения патогенной микрофлоры, вирусных и инфекционных возбудителей;

- Ингибиторы способствуют снижению желудочной кислотности;

- Ферментные средства для восстановления равновесия внутренней секреции;

- Для устранения спазмолитиков показан прием спазмолитиков;

- Блокаторы принимают при тошнотно-рвотных реакциях, диарее и пр.;

- Для избавления от изжоги используются антацидные препараты;

- А для купирования стрессовых состояний необходимы седативные медикаменты.

Длительность курса зависит от вида эритематозного воспаления, от возраста пациента и наличия сопутствующих ЖКТ патологий. Важное значение отводится при лечении и диетотерапии. Чтобы избавиться от пищеварительной…

Источник: http://svadba1000.ru/meditsina/2359-parakoklyush-osobennosti-zabolevaniya-simptomy-i-printsipy-lecheniya.html

Что такое паракоклюш: лечение и симптомы у детей и взрослых, как сдать анализ крови на коклюш, расшифровка результатов и диагностика

Паракоклюш – это острое заболевание инфекционного характера, которому подвержены как маленькие дети, так и взрослые. Чаще всего болеют детки от 3 до 6 лет. Симптомы паракоклюша напоминают коклюш в очень лёгкой форме.

Интересной особенностью этого заболевания является то, что заболеть им может ребёнок, получивший плановую прививку от коклюша, а также тот, который уже болел этой болезнью. То есть иммунитет к этой инфекционной патологии не вырабатывается.

Что провоцирует заболевание

Заболеваемость паракоклюшем совсем не связана с эпидемией коклюша, эта патология возникает в детских коллективах периодически. У детей до года такая патология почти не встречается.

Провоцирует развитие заболевания патогенная палочка Bordetella parapertussis. Возбудители коклюша и паракоклюша имеют одинаковые свойства, отличаются они лишь по нескольким культурным и биохимическим характеристикам.

Источником инфекции выступает человек, у которого диагностирован типичный или атипичный коклюш. Особую опасность для окружающих представляют больные коклюшем в первые несколько дней. Латентный период может составлять от одной недели до трёх. В это время признаки болезни ещё не проявляются, но человек уже заразный для окружающих.

Заразиться паракоклюшем можно от внешне здоровых людей, которые являются бактерионосителями.

Что происходит в организме при заражении

Патогенная палочка проникает в организм через дыхательные пути и заселяется в клеточках эпителия гортани, трахеи, а также бронхов. Возбудитель продуцирует опасные токсины, которые способствуют развитию сильного воспалительного процесса.

Благодаря воздействию токсинов на организм начинается катаральная стадия болезни.

В то время как у ребёнка наблюдается острая стадия инфекционного заболевания, бактерии находятся исключительно на поверхности клеточек эпителия дыхательных органов и совсем не проникают в кровоток.

После того как патогенные микроорганизмы распадаются, выделяемый коклюшный токсин начинает провоцировать сильный кашель.

Некоторые специалисты полагают, что этот токсин может вызывать сильную аллергическую реакцию, за счёт чего кашлевые приступы только усиливаются.При этом в особом отделе головного мозга появляется так называемый кашлевой рефлекс, из-за которого приступы кашля становятся довольно частыми и длительными.

Кашель при паракоклюше могут спровоцировать неспецифические раздражители – случайное прикосновение, громкий звук или боль.

Подобные патологические процессы в организме неминуемо приводят к стойкому нарушению дыхания и газообмена. В это время происходит нарушение гемодинамики и значительно увеличивается проницаемость всех сосудов. За счёт этого появляются геморрагические симптомы, а также выраженные признаки гипоксии.

Иногда бывает так, что очаг возбуждения из одного отдела головного мозга переходит в другой, например, может быть затронут рвотный центр. В этом случае почти все кашлевые приступы у ребёнка заканчиваются рвотой. Кроме этого, наблюдается повышение давления, спазм сосудов, а иной раз и судороги.

Токсины, которые продуцируются патогенной палочкой коклюша, сильно снижают иммунитет, благодаря этому часто присоединяется бактериальная инфекция. Помимо этого, больной ребёнок может надолго стать носителем патогенной палочки и заражать окружающих людей.

Морфологические изменения при паракоклюше выражены несильно, только при возникновении осложнений они могут быть разнообразными. Так, в лёгких может наблюдаться лимфостаз, может начаться пневмония или эмфизема.

Из-за сильных кашлевых приступов в головном мозге больного ребёнка могут быть сильно расширены сосуды, что в итоге приводит к кровоизлияниям.

Диагностика паракоклюша

Для того чтобы правильно поставить диагноз при паракоклюше, проводят диагностику по такому алгоритму:

- Выслушивают жалобы пациента. Насторожить врача должны насморк, покраснение слизистой гортани, приступообразный кашель, который усиливается с каждым днём.

- Устанавливают, не было ли у человека контакта с больным коклюшем или паракоклюшем. Также во внимание берут эпидемиологическую ситуацию в регионе проживания.

- Проводят лабораторную диагностику. Для этого берут мазки с задней стенки глотки и выявляют возбудителя.

- Определяют наличие специфических антител в крови больного.

При необходимости больному может быть назначена консультация инфекциониста.

Лечение

Лечение паракоклюша симптоматическое, оно не требует назначение антибактериальных или противовирусных препаратов. Лечение проводится в домашних условиях, но при этом нужно соблюдать такие рекомендации:

- Больной должен больше бывать на свежем воздухе, так как при кашлевых приступах наблюдается нехватка кислорода. Гулять можно при температуре до -5 градусов. При низкой температуре продолжительность прогулок не должна превышать получаса.

- Из рациона нужно исключить все продукты, которые могут вызывать раздражение горла. Это блюда приправленные специями, кислые соки, сухарики или копчёности. В меню больного должно быть много свежих овощей и фруктов.

- Больного паракоклюшем ограждают от физических нагрузок и переживаний.

- Несколько раз в день нужно делать ингаляции через небулайзер с муколитиками. Эти лекарственные препараты способствуют разжижению мокроты и её лёгкому отхождению;

- Назначается комплекс витаминов, для укрепления иммунитета.

Антибиотики при паракоклюше назначаются только в том случае, если присоединилась инфекция и возникли осложнений в виде бронхита или пневмонии.

Без назначения врача принимать антибиотики нельзя. Неоправданное использование этих медикаментов может привести к возникновению суперинфекции, которая плохо поддаётся лечению.

Профилактические мероприятия

Чтобы избежать распространения инфекции и предотвратить заболеваемость широких кругов населения, поводят такие профилактические мероприятия:

- Больного паракоклюшем изолируют на 25 дней в отдельной комнате. Человеку должна быть выделена отдельная посуда и полотенце. Ухаживать за ним должен один член семьи, при этом соблюдая осторожность. Больной должен гулять на свежем воздухе, но прогулки должны быть вдали от других людей.

- При выявлении случая заболевания в детском коллективе, вводится карантин сроком на две недели. Причём карантин считается с момента обнаружения последнего случая болезни;

- Люди, которые являются бактерионосителями, изолируются до тех пор, пока не будет получено два отрицательных результата бакпосева.

- В очаге инфекции несколько раз проводят бактериологическое обследование, с целью своевременного выявления заболевших.

Если случай заболевания произошёл в детском коллективе, то все поверхности в помещении моются дезинфицирующими растворами. На время карантина новые детки в коллектив не принимаются. Детей, которые посещают детский сад или школу каждое утро тщательно осматривает врач, с обязательным измерением температуры.

В каких случаях больного госпитализируют

В некоторых случаях детей больных паракоклюшем госпитализируют. Это необходимо в таких случаях:

- Если ребёночку ещё не исполнилось 3 лет.

- Если ребенок воспитывается в детском коллективе закрытого типа.

- При тяжелом течении болезни.

- Если возникли какие-либо осложнения.

В условиях стационара больному может быть назначена баротерапия и физиотерапия.

Паракоклюш протекает не так тяжело, как коклюш, но оставлять это заболевание без внимания нельзя. Во время кашлевых приступов ребёнок сильно нервничает и пугается, первоочередной задачей взрослых является успокоение малыша.

Источник:

Паракоклюш у детей

Паракоклюш у детей — это инфекция бактериального происхождения, имеющая острое течение и схожесть с коклюшем. Перенести паракоклюш имеет возможность и взрослый и ребенок, встречаемость заболевания у младенца до года, невысока.

Учитывая активную профилактику плановым введением АКДС, коклюшная инфекция более распространена. Специфическая вакцина против паракоклюша отсутствует. Для паракоклюшной инфекции характерна периодичность в течении, что служит отличием от коклюша. Болеют данной инфекцией те, кто вакцинирован против коклюша и те, кто переболел им.

Причины паракоклюша у детей

Возбудитель паракоклюша Bordetella parapertussis является представителем класса Betaproteobacteria. Этот грамотрицательный микроб представляет по форме овоидную палочку относительно крупных размеров.

Расположены кокки чаще по одиночке, бордетеллы неподвижны. Является гемофильной бактерией, строгий анаэроб. Выделяют три экзотоксина (коклюшный, трахеальный и дермонекротоксин).

Палочки паракоклюша имеют тропность к реснитчатому эпителию дыхательных путей.

Возбудитель паракоклюша сходен по патогенности с палочкой коклюша. Болеют им дети посещающие ясли, сады, школы. Источник заражения — больной ребенок с течением болезни без симптомов, либо бактерионоситель (клинических проявлений нет).

Паракоклюш распространяется по воздуху. С частичками мокроты, выделяющейся при кашле возбудитель паракоклюша при вдыхании, попадает на слизистые незараженного ребенка.

Возникновению паракоклюша у детей в большой степени способствуют:

- большое количество людей в помещении;

- редкие проветривания или полное их отсутствие;

- сухой, теплый воздух, способствующие пересыханию слизистой воздухоносных путей, что ведет к потере ее защитных свойств;

- хронические патологии органов носоглотки, снижающие местный иммунитет;

- неврологические отклонения.

Попадая на слизистую, патоген начинает активно делиться в реснитчатом эпителии воздухоносных путей. С током мерцания ресничек, возбудитель паракоклюша попадает в нижележащие отделы легких (бронхи третьего и ниже порядка, бронхиолы, альвеолы).

Под действием трахеального экзотоксина эпителий слизистой подвергается некрозу, в результате чего происходит раздражение кашлевых рецепторов. Создается непрерывный поток импульсных сигналов в центр кашля, который расположен в продолговатом мозге, где в итоге образуется стойкий очаг возбуждения. Это и является основой приступов характерного кашля.

Попадания бактерий паракоклюша в кровь нет. Но может присоединиться вторичная микробная флора, которая становится причиной осложнений.

Симптомы паракоклюша у детей

Паракоклюш может быть типичным, тогда симптоматика болезни сходна со специфичными проявлениями коклюша, но при паракоклюше течение болезни гораздо легче. Если же заболевание протекает стерто, то паракоклюш у детей проходит под маской легкого ОРЗ, сопровождающегося непродуктивным кашлем. При транзиторном (проходящем) бактерионосительстве нет никаких признаков страдания организма.

Инкубационный период занимает по времени две недели. На этот момент никаких очевидных симптомов нет.

Далее наступает продромальный период, он продолжается примерно 5 дней. Манифестируют незначительные явления катара: из носа необильные прозрачные выделения, умеренная краснота области зева, редкий непродуктивный кашель. Самочувствие детей, страдающих паракоклюшем, остается удовлетворительным, температура в пределах допустимого значения.

Источник: https://kamdib.ru/infektsii/opisanie-togo-chto-takoe-parakoklyush.html

Паракоклюш (паракоклюшная инфекция): возбудитель, признаки, анализы, терапия

Паракоклюш — заболевание инфекционной этиологии, поражающее ЦНС и респираторный тракт и развивающееся приемущественно у детей. Эта острая бактериальная патология проявляется приступами упорного, сухого кашля и прочими симптомами, похожими на коклюш, но в менее выраженной форме.

Возбудителем паракоклюша является слабоустойчивая к факторам окружающей среды паракоклюшная палочка – Bordetella parapertussis. Заболевание протекает циклически и симптоматически напоминает трахеобронхит.

Основной клинический признак патологии — приступообразный судорожный кашель, который сопровождается свистящими хрипами и шумным вдохом, а заканчивается отхождением стекловидной мокроты или рвотой. Бессимптомный период обычно длится 4-5 дней.

В клинической картине заболевания выделяют 3 этапа:

- Катаральный период, протекающий по типу назофарингита,

- Период спазматического кашля, длящийся в среднем две недели,

- Период выздоровления.

Взрослые люди мало восприимчивы к данной инфекции. У них паракоклюш протекает относительно легко, редко осложняется и проходит бесследно без специфической антибиотикотерапии. Паракоклюш у взрослых имеет спорадический характер и редко выявляется, протекая по типу ОРВИ.

У детей заболевание отличается более тяжелым течением и выраженной клиникой. Симптомы паракоклюша у детей имитируют клинические признаки легкой формы коклюша. При этом отсутствуют кашлевые репризы, а кашель не уменьшается при приеме противокашлевых средств. Паракоклюш не оставляет после себя иммунитета, но риск повторного заражения невелик.

До недавнего времени паракоклюш и коклюш считались одной инфекционной патологией с высоким показателем летальности и заболеваемости среди всех недугов дыхательной системы. В 1937 году ученые выделили возбудителя паракоклюша и доказали, что это два разных инфекционных заболевания. Для паракоклюша характерна осенне-зимняя сезонность.

Паракоклюшем дети болеют гораздо чаще взрослых. В группу риска входят малыши в возрасте 2-6 лет. Особо опасен паракоклюш для детей до 2 лет. Лица, переболевшие коклюшем или получившие прививки от него, могут заразиться паракоклюшной инфекцией.

Паракоклюшная инфекция протекает в типичной, атипичной, коклюшеподобной или бессимптомной форме. В отдельную группу выделяют бактерионосительство. По тяжести и выраженности клинических проявлений различают легкую и среднетяжелую формы паракоклюша. Заболевание бывает осложненным и неосложненным.

Этиология и патогенез

Возбудителем паракоклюшной инфекции является бактерия Bordetella parapertussis. Это мелкие, грамотрицательные короткие палочки кокковидной формы с закругленными концами, располагающие в мазках парами, цепочками или по одиночке.

Микробы имеют нежную капсулу, жгутики и являются строгими аэробами. Бордетеллы неподвижны и растут при температуре +35-37 °С на синтетических и полусинтетических средах: простом агаре, казеиново-угольном агаре, кровяном агаре. Колонии микробов круглые, мелкие, влажные, с перламутровым блеском, оставляющие на среде сметанообразный след.

Возбудитель паракоклюша – облигатный паразит, нестойкий к факторам окружающей среды. Погибают бордетеллы при нагревании или под воздействием дезинфицирующих растворов, являются устойчивыми ко многим антибиотикам.

Источник инфекции – больной, реконвалесцент или носитель. Микробы распространяются аспирационным механизмом, который реализуется воздушно-капельным путем. Этот период длится в среднем три недели.

Входные ворота инфекции – слизистая носоглотки. Микробы внедряются в эпителиоциты, размножаются в эпителиальной ткани гортани, трахеи, бронхов и выделяют в кровь инфекционные токсины. Токсины оказывают воздействие на органы дыхания, ЦНС, сосуды.

Развивается и быстро прогрессирует воспаление респираторного тракта, что клинически проявляется спазматическим кашлем. В продолговатом мозге под воздействием токсинов формируется кашлевой рефлекс.Приступы кашля усиливаются и учащаются, дыхательный ритм нарушается, возникают гемодинамические расстройства, повышается проницаемость сосудов, появляются геморрагические симптомы, возникает бронхоспазм, гипертонус сосудов, судорожный синдром.

У больных нарушается неспецифическая защита организма, и снижается иммунитет. Это может закончиться присоединением вторичной бактериальной инфекции и формированием бактерионосительства. Дополнительное инфицирование может привести к развитию острого бронхита, отита или пневмонии.

Симптоматика

В клиническом течении паракоклюша выделяют 4 основных периода: инкубационный, катаральный, спазматический, разрешения.

Границы между этими периодами сглажены или совсем отсутствуют. Обычно заболевание протекает по типу трахиета, бронхита, плеврита или пневмонии.

- Инкубационный период длится 5-15 дней, начинается с момента заражения человека и характеризуется отсутствием симптомов патологии.

- Катаральный период проявляется признаками ринита, болью, першением и саднением в горле, покашливанием или редким сухим кашлем. Длится катар 3-5 дней. В тяжелых случаях появляются признаки интоксикации и астенизации организма: стойкий субфебрилитет, слабость, недомогание, миалгия, головная боль.

- Затем наступает период спазматического кашля. Характер кашля зависит от формы патологии. При стертой форме он влажный, навязчивый, постепенно усиливающийся. Характерный признак паракоклюшной инфекции у детей – длительные выматывающие приступы кашля на фоне нормальной температуры. При коклюшеподобной форме кашель возникает в виде приступов, которые заканчиваются репризой – свистящим глубоким вдохом, а в тяжелых случаях рвотой. Приступы кашля повторяются 5-7 раз в сутки. Во время усиления кашлевого симптома больные дети становятся неспокойными и капризными.

- Период разрешения характеризуется слабым кашлем или его отсутствием. Длится он 2-3 дня.

Паракоклюш очень сложно отличить от банального трахеита или бронхита бактериального или вирусного происхождения. Кашель нивелируется самостоятельно и не требует проведения медикаментозной терапии.

При паракоклюшной инфекции осложнения развиваются очень редко. Паракоклюшная форма в случае тяжелого течения осложняется пневмотораксом, эмфиземой, выпадением прямой кишки, кровоизлиянием в сетчатку или конъюнктиву глаза, носовым кровотечением. Паракоклюш в 100% случаев заканчивается выздоровлением.

: паракоклюш и коклюш, “Доктор Комаровский”

Мнения, советы и обсуждение:

Источник: https://uhonos.ru/infekcii/parakoklyush/