Прививки и лейкоз в ремиссии

Прививки при ВИЧ, лейкозах, лимфогранулематозе, первичных иммунодефицитах — Диагностер

Смотри еще: Антибиотико- и химиотерапия инфекций у детей (В.К. Таточенко, Москва, 2008)

Первичные иммунодефициты

Эти больные могут прививаться всеми инактивированными вакцинами, в т. ч. на фоне заместительной терапии внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ). Поскольку ответ на них часто бывает сниженным, нужно лабораторио оценить уровни антител после прививки.

Живые вакцины детям с первичным иммунодефицитом (ИДС) не вводят, для остальных категорий правила — см. Табл. 8.7.

Замена живой полиовакцины на инактивированиую, проводимая в России, решает проблему вакциноассоциированного полиомиелита у детей с гуморальным иммунодефицитом.

У детей с комбинированными формами иммунодефицита, с хронической гранулематозной болезнью и дефектами в системе интерферона и интерлейкина 12 развивается к-парализованный БЦЖ-ит (1:1 млн) и БЦЖ-остеит (1:10000 первичных вакцинаций).Поэтому БЦЖ не вводят новорожденным, в семье которых сеть дети с любыми признаками иммунодефицита или погибшие от нерасшифрованной патологии; однако для снижения риска этих осложнений следует рассмотреть возможность переноса прививки на возраст 1 года в более благополучных по туберкулезу регионах.

С учетом повышенной восприимчивости детей с первичным иммунодефицитом следует прививать вакциной против гемофилюсной типа b инфекции (ХИБ-вакциной), пневмококковой, менингококковой инфекций, гепатита А и гриппа.

Иммунодефицит, ассоциированный с болезнями и иммуносупрессией

Иммунный ответ подавлен при лейкозах, лимфогранулематозе и других лимфомах, и несколько меньшей степени при солидных опухолях. Это обосновывает противопоказания для введения живых вакцин, тем более, что эти дети обычно получают иммуносупрессивную терапию. Живые вакцины вводят индивидуально, минимум через 3 мес. мосле окончания иммуносупрессии.

Хотя введение убитых вакцин в остром периоде не противопоказано, иммунный отнет на ряд вакцин бывает снижен, что требует серологического контроля.

Табл. 8.7. Иммунизация живыми вакцинами лиц с иммунодефицитом

| Вид иммунодефицита | Сроки введения живых вакцин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Первичные иммунодефициты | Живые вакцины не вводят, живую полиовакцину заменяют на инактивированную. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Подавляющие иммунитет болезни (опухоли, лейкоз) | Живые вакцины вводят в ремиссии в индивидуальные сроки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Иммуносупрессия, лучевая терапия | Не ранее, чем через 3 месяца после окончания терапии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кортикостероиды (дозы указаны по преднизолону) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Внутрь >2 мг/кг/сут (>20 мг/сут при весе выше 10 кг) более 14 дней | Через 1 мес. после окончания курса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Та же доза менее 14 дней или доза менее 2 мг/кг/сут (2 мг/кг/сут или >20 мг/сут для ребенка весом >10 кг) в течение более 14 дней. Таким детям убитые вакцины вводятся по выздоровлении, живые — не ранее, чем через 1 месяц от окончания лечения. Живые и инактивированные вакцины вводятся в обычном порядке лицам, получающим стероидные препараты в виде:

Табл. 8.8. Влияние иммуносупрессии на уровни антител

ВИЧ-инфекция. Все дети от ВИЧ-инфицированных матерей должны прививаться инактивированными вакцинами (против гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша, инактивированной вакциной против полиомиелита) в декретированные сроки (см. Приложение 2). Опасения о том, что введение вакцин может обострить течение ВИЧ-инфекции и неблагоприятно повлиять на иммунный статус оказались напрасными: ни количество CD4+ клеток, ни обилие вируса в крови больных до и после введения вакцин (коревой, АКДС, ОПВ, ИПВ) значимо не отличались, что лишний раз указывает на безвредность вакцинации. ВИЧ-инфицированным детям вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится после иммунологического обследования для исключения иммунодефицитного состояния. Живые вакцины противопоказаны детям с умеренной и тяжелой иммуносупрессией, а также клинической категорией С.

Поскольку частота сероконверсии и титры антител у этих детей обычно ниже, через 6 месяцев после первичного введения живых вакцин против кори, эпидемического паротита, краснухи осуществляют оценку уровня специфических антител и при их отсутствии вводят повторную дозу вакцины с предварительным лабораторным контролем иммунного статуса. Дети категории N1 и А1 хорошо переносят вакцину ветряной оспы и дают адекватный иммунный ответ. Поскольку степень защиты после вакцинации может варьировать, детей, контактных по вирусным инфекциям, защищают как не вакцинированных иммуноглобулином и, от ветряной оспы — ацикловиром. Вакцинацию БЦЖ новорожденные от ВИЧ-положительных матерей переносят хорошо, что дало основание ВОЗ рекомендовать ее проведение в регионах, энедмичных по туберкулезу; но ВОЗ также предупреждает, что у больных с выраженной иммуносупрессией (СПИД), привитых ранее БЦЖ, возможно возникновение генерализованной инфекции. В России есть опыт прививок БЦЖ таким детям от ВИЧ-положительных матерей, в т.ч. ВИЧ-инфицированных. В Календаре 2008 г введение БЦЖ ВИЧ-инфицированным детям не предусмотрено. Смотри еще: Антибиотико- и химиотерапия инфекций у детей (В.К. Таточенко, Москва, 2008) Источник: Ремиссия при лейкозе

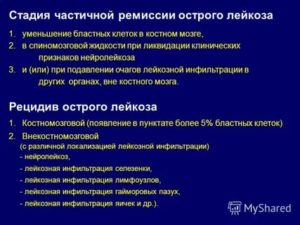

Раковые заболевания крови всегда протекают достаточно сложно, имеют серьезные последствия и тяжело поддаются лечению. Существует такой период, как ремиссия при лейкозе, которому характерно отсутствие клинической картины и симптоматики заболевания. Считать ремиссию окончанием болезни нельзя, но сам факт ее начала – хороший шанс к выздоровлению. Лейкоз и его опасностьЛейкоз – это злокачественная болезнь кроветворной системы, которая характеризуется неконтролируемым размножением лейкоцитов и накоплением его незрелых форм в костном мозге и крови. Когда он прогрессирует, у человека развивается огромное количество заболеваний, симптомами которых является высокая кровоточивость, внутренние кровоизлияния, слабая иммунная система и различные осложнения инфекционной природы. Выделяют такие группы лейкоза:

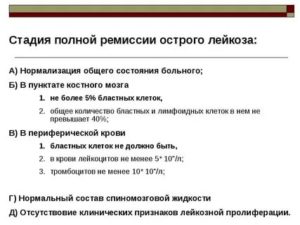

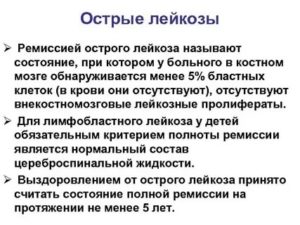

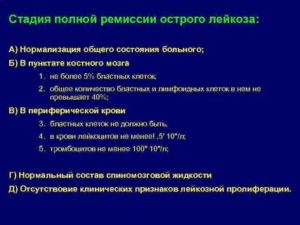

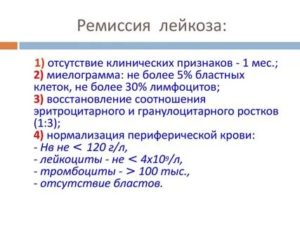

Все эти группы принято подразделять на два главных вида заболевания: острый и хронический лейкоз. Различие их в том, что острому лейкозу характерна опухолевая трансформация малодифференцированных или недифференцированных клеток крови, а хроническому – зреющих элементов клеток, при которой сохраняется их специализация. Острый лейкоз очень быстро развивается, поэтому человеку с таким диагнозом нельзя затягивать с лечением, чтобы заболевание не привело к смерти спустя несколько недель или месяцев. Люди с хроническим лейкозом живут без какой-либо терапии несколько месяцев и даже лет. Опасность в том, что хронические лейкозы могут перерастать в неподвластную терапии острую форму. Можно ли добиться ремиссии при лейкозе и как это сделать?Комплексное лечение, которое проводится в наши дни, в основном гарантирует увеличение продолжительности жизни человека, полную или частичную ремиссию. По данным проведенных исследований, большая часть людей с лейкозом, которые достаточно долго живут с острыми гемобластозами – дети. Предполагают, что поддерживающая терапия убирает лейкозные клетки, которые остались, и, скорее всего, не позволяет стать активными скрытым злокачественным элементам. Что входит в поддерживающую терапию во время ремиссии лейкоза?Какую применять поддерживающую терапию во время ремиссии до сих пор очень обсуждаемый и спорный вопрос. У врачей, которые проводят данную терапию во всех странах мира, на сегодняшний момент не существует однозначного мнения. Большинство специалистов в период ремиссии применяют антиметаболиты, блокирующие биосинтез нуклеиновых кислот и приостанавливающие клеточное деление. Другие специалисты считают правильным использование гормональных средств – глюкокортикостероидов. Практика показывает, что комбинируя разные антилейкемические медикаменты получается достигнуть лучшего результата у больных острым лейкозом намного чаще, чем применяя монохимиотерапию (какой-либо один препарат). Детям предпочтительным способом терапии лейкоза считается использование метотрексата и 6-меркаптопурина. Когда у пациента началась ремиссия острого лейкоза, поддерживающая терапия на протяжении всего этапа способствует значительному увеличению ее длительности и улучшению уровня его жизни. Были даже случаи, когда больным с острой формой лейкоза удавалось достигать ремиссии до пятнадцати лет. Чем длительнее будет первая ремиссия, тем длительнее будут и повторные. Стационарная терапия больных лейкозом, прошедших курсовое лечение до начала ремиссии, считается немаловажным этапом, который определяет дальнейшие прогнозы их жизни. При поддерживающей терапии людям рекомендовано ограничивать себя в активной физической деятельности, обеспечивать организму полноценный сон и отдых, употреблять пищу с достаточным содержанием белка, витаминов и ограничить жиры.В ежедневный список продуктов необходимо включить много фруктов, овощей, ягод и зелень. Сколько длиться ремиссия при лейкозе?У людей с острым лейкозом в 95% и больше наблюдается полная ремиссия. У 70-80% пациентов болезнь не проявляет себя около 5 лет, поэтому их считают вылечившимися. Когда возникает рецидив заболевания в основном удается добиться еще одной полной ремиссии. Такие пациенты – претенденты на пересадку костного мозга с гарантией длительного периода жизни в 35-65% случаев. У заболевших острым миелобластным лейкозом, прошедших эффективное лечение с применением разработанных схем химиотерапии в 75% наблюдается полная ремиссия, остальные пациенты умирают (продолжительность ремиссии может длиться до 18 месяцев). Молодым пациентам, достигнув первую полную ремиссию, разрешено делать пересадку костного мозга. У половины таких больных, подвергнувшихся пересадке, наблюдается длительный период ремиссии лейкоза. Длительность жизни людей с хроническим лейкозом иногда достигает двадцати лет. Критерии ремиссии острого лейкозаСуществуют такие критерии, по которым проводится оценка эффективности терапии лейкоза, применяемой для достижения ремиссии: 1) Костный мозг:

2) Периферическая кровь:

3) Физикальные данные:

4) Клиническая картина:

Факторы, способные спровоцировать рецидивРецидив лейкоза – это возвращение всех клинических и гематологических симптомов болезни. Но обострениям заболевания характерны некоторые особенности, в сравнении с первичной стадией лейкоза. Наблюдение за больными позволяет определить приближение рецидива заранее. Когда у пациента наблюдается ремиссия, при скором рецидиве меняется миелограмма и результаты анализа периферической крови. Также, отмечают характерное поражение нервной системы, легких, кожи и косной системы.

Люди, страдающие иммунодефицитом, имеющие наследственные хромосомные патологии и предрасположенность к лейкозу, должны ответственно проходить все профилактические осмотры. Предрасположенность к острому лейкозу провоцируют ионизирующее излучение и влияние химических веществ, поэтому чтобы избежать рецидива необходимо на сколько это возможно ограничить контакт с этими опасными факторами. Если человеку поставили диагноз “лейкоз”, своевременно начатое лечение поможет значительно продлить его жизнь и улучшить самочувствие. Также необходимо помнить, что ремиссия при лейкозе не гарантирует полного излечения от болезни, поэтому необходимо проводить поддерживающую терапию и регулярно посещать врача, который сможет предупредить появление рецидива и вовремя оказать необходимую помощь. Источник: Острый лимфобластный лейкоз

Лейкоз, или лейкемия – заболевание костного мозга, в обиходе иногда называемое «раком крови». При лейкозе нарушено нормальное кроветворение: производится избыточное количество аномальных незрелых клеток крови, обычно предшественников лейкоцитов. Эти бластные клетки, размножаясь и накапливаясь в костном мозге, мешают выработке и функционированию нормальных клеток крови, что и обусловливает основные симптомы заболевания. Кроме того, эти опухолевые клетки могут накапливаться в лимфоузлах, печени, селезенке, центральной нервной системе и других органах, также вызывая появление специфических симптомов. Как известно, различные клетки крови развиваются по-разному и имеют разных предшественников – то есть относятся к различным линиям кроветворения (см. схему в статье «Кроветворение»). Линия кроветворения, приводящая к появлению лимфоцитов, называется лимфоидной; остальные же лейкоциты относятся к миелоидной линии. Соответственно, различают лейкозы из клеток-предшественников лимфоцитов (такие лейкозы называют лимфобластными, лимфоцитарными или просто лимфолейкозами) и из предшественников других лейкоцитов (миелобластные, миелоидные, миелолейкозы). Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – самый распространенный вид лейкоза у детей, но это заболевание нередко встречается и во взрослом возрасте. Термин «острый» означает быстрое развитие болезни, в противоположность хроническому лейкозу.Термин «лимфобластный» означает, что незрелые клетки, составляющие основу болезни, являются лимфобластами, то есть предшественниками лимфоцитов. Частота встречаемости и факторы рискаНа долю ОЛЛ приходится 75-80% всех опухолевых заболеваний кроветворной системы у детей (3-4 случая на 100 тысяч детей в год). Именно ОЛЛ – самое распространенное онкологическое заболевание у детей. Чаще всего ОЛЛ возникает в возрасте до 14 лет; пик детской заболеваемости приходится на возраст 2-5 лет. У мальчиков эта болезнь встречается чаще, чем у девочек. Вероятность возникновения ОЛЛ несколько повышена у людей, ранее получавших лечение от какой-либо другой болезни (обычно злокачественной опухоли) с использованием облучения или определенных видов цитостатической химиотерапии. Также риск ОЛЛ повышен у детей с некоторыми генетическими нарушениями – например, с синдромом Дауна, нейрофиброматозом типа I или первичными иммунодефицитными состояниями.

Впрочем, в большинстве случаев лейкоза не удается обнаружить никакого из перечисленных факторов риска, и причины, вызвавшие болезнь, остаются неизвестными. Признаки и симптомыОЛЛ характеризуется множеством различных признаков и у разных больных может проявляться по-разному. Большинство наблюдаемых симптомов, однако, обусловлено тяжелыми нарушениями кроветворения: избыток аномальных бластных клеток при ОЛЛ сочетается с недостаточным количеством нормальных функциональных клеток крови. Обычно наблюдаются слабость, бледность, снижение аппетита, потеря веса, учащенное сердцебиение (тахикардия) – проявления анемии и опухолевой интоксикации. Недостаток тромбоцитов проявляется мелкими кровоизлияниями на коже и слизистых оболочках, кровотечениями из десен, носовыми и кишечными кровотечениями, кровоподтеками, синяками. Из-за накопления бластных клеток часто увеличиваются лимфоузлы – в частности, шейные, подмышечные, паховые. Нередко увеличиваются также печень и селезенка — как говорят, возникает гепатоспленомегалия. Часто наблюдаются боли в костях и суставах, иногда возникают патологические (то есть вызванные заболеванием) переломы костей. Из-за недостаточного количества нормальных зрелых лейкоцитов возможны частые инфекции.Повышение температуры может наблюдаться как в связи с возникшей на фоне лейкоза инфекцией, так и из-за опухолевой интоксикации. Иногда одним из проявлений острого лейкоза является продолжительная ангина, плохо поддающаяся терапии антибиотиками.

Так как все наблюдаемые симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями и не специфичны для ОЛЛ, перед началом лечения необходима лабораторная диагностика, которая в срочном порядке производится в больничных условиях. ДиагностикаПри ОЛЛ возникают изменения в обычном клиническом анализе крови: понижены уровни эритроцитов и тромбоцитов, появляются бластные клетки. Очень высокий лейкоцитоз возможен, но, вопреки распространенному мнению, наблюдается не во всех случаях. В целом же надежно поставить диагноз можно только при исследовании образца костного мозга; для этой цели необходима костномозговая пункция. При морфологическом исследовании диагноз «острый лимфобластный лейкоз» ставится при обнаружении более 25% бластных клеток в костном мозге. Но обязательно производятся более тонкие исследования: цитохимическое (окрашивание клеток, позволяющее более точно установить их природу), цитогенетическое (изучение строения хромосом в лейкемических клетках), иммунофенотипирование (изучение белковых молекул на поверхности клеток). Дело в том, что при диагностике очень важно не только надежно отличить ОЛЛ от острого миелоидного лейкоза, но и определить конкретный вариант ОЛЛ, поскольку он сильно влияет на терапию и прогноз заболевания.Так, ОЛЛ может быть B-клеточным (около 80% случаев) и T-клеточным, в зависимости от того, относятся ли лейкемические клетки к B- или T-лимфоцитарной линии. В зависимости от «степени зрелости» бластных клеток среди как В-, так и Т-клеточных лейкозов выделяют несколько вариантов; их установление в ходе иммунофенотипирования важно для определения стратегии лечения. В ходе диагностики ОЛЛ также необходимо исследовать состояние центральной нервной системы. Анализ спинномозговой жидкости (ликвора) позволяет определить, нет ли у больного поражения центральной нервной системы – нейролейкемии. Образец ликвора для анализа получают посредством пункции спинномозгового канала.

Диагностические исследования позволяют для каждого конкретного больного определить ту или иную группу риска, от которой зависят прогноз заболевания и планируемое лечение. Так, говорят о стандартном риске, высоком риске и т.д. Отнесение к той или иной группе зависит от многих факторов. Перечислим некоторые из них.

ЛечениеКак упомянуто в предыдущем разделе, современное лечение ОЛЛ основано на разделении пациентов на группы риска – в зависимости от того, насколько вероятно у них достижение и сохранение ремиссии при одинаковой терапии. Соответственно, пациенты, относящиеся к группам более высокого риска (то есть те, у кого изначальный прогноз хуже), получают более интенсивную терапию, а в группах более низкого риска можно использовать менее интенсивную терапию и тем самым избегать излишней токсичности и тяжелых осложнений. Терапия ОЛЛ, как правило, состоит из трех этапов:

Иногда лекарства вводят в желудочки (особые полости) головного мозга через специальный резервуар Оммайя, который устанавливается под кожей головы. Основной препарат, используемый для интратекального введения при ОЛЛ, — метотрексат; дополнительно также применяются цитарабин и глюкокортикостероиды. У некоторых пациентов используется и облучение головы – краниальное облучение. Существует также понятие реиндукции: это периодически повторяемые уже после достижения ремиссии циклы полихимиотерапии, аналогичные используемым при индукции. Реиндукция позволяет дополнительно снизить число лейкемических клеток и тем самым повысить «надежность» ремиссии.

В этом случае проводится противорецидивная терапия. Выбор протокола лечения рецидива зависит от сроков его возникновения (ранний или поздний) и от того, является ли рецидив костномозговым или экстрамедуллярным. К сожалению, при раннем рецидиве шансы на успех терапии значительно снижаются. В ходе лечения ОЛЛ может применяться трансплантация костного мозга от родственного или неродственного донора. Если по плану лечения предусмотрена трансплантация, то ее проводят после достижения ремиссии. Как правило, трансплантация показана только при высоком риске (например, после раннего рецидива), поскольку вероятность хорошего ответа на стандартную терапию при ОЛЛ в среднем высока, особенно у детей. Химиотерапия ОЛЛ высокоэффективна, но зачастую тяжело переносится и может быть связана с серьезными побочными эффектами.Так, в процессе лечения подавляется кроветворение и бывают необходимы переливания компонентов донорской крови – тромбоцитов во избежание кровотечений при очень низком уровне собственных тромбоцитов больного, эритроцитов для борьбы с анемией. Переливания донорских лейкоцитов (гранулоцитов) применяются только в редких случаях при тяжелых инфекционных осложнениях. В числе «обычных» побочных эффектов химиотерапии можно также назвать тошноту, рвоту, облысение. Серьезнае проблема связана с возможностью аллергических реакций на химиопрепараты, вплоть до анафилактического шока – жизнеугрожающего состояния, которое характеризуется отеком, затруднением дыхания, сильным зудом и т.д. Так, сравнительно часто встречается аллергия на аспарагиназу, и может быть необходимо использование аналогов этого препарата (онкаспар, эрвиназа).

Интенсивное лечение ОЛЛ накладывает серьезные ограничения на образ жизни больного. Необходимо соблюдать определенную диету и строгие гигиенические требования. Во избежание инфекций ограничиваются контакты с внешним миром. При очень низком уровне тромбоцитов нельзя не только допускать травмы, но даже, например, чистить зубы зубной щеткой — чтобы не спровоцировать кровотечение из десен. После достижения ремиссии строгость этих ограничений постепенно снижается. Врачи и медсестры сообщают каждому больному, что ему можно и что нельзя на текущем этапе лечения. ПрогнозБез лечения ОЛЛ приводит к гибели больного в течение нескольких месяцев или даже недель. Однако использование современных протоколов лечения дает при ОЛЛ очень хороший результат: можно вылечить около 80% больных детей (некоторые источники приводят и более высокие цифры — например, до 85%). У взрослых, особенно пожилых, результаты хуже, но, тем не менее, примерно у 40% взрослых больных удается достичь стойкой ремиссии – то есть отсутствия рецидивов болезни в течение пяти и более лет, после чего человека можно считать здоровым. Источник: Сколько живут дети с острым лейкозом

Острый лейкоз, или лейкемия (белокровие), — распространенная форма рака, встречающаяся у детей в возрасте от года до десяти лет. Болезнь развивается в результате нарушения процесса кроветворения в костном мозге. Если посмотреть на результаты анализов ребенка с лейкемией, то можно заметить значительное превышение нормы лимфоцитов и лейкоцитов. Услышав страшный диагноз, многие родственники хотят знать, каковы шансы на выздоровление и сколько живут дети с острым лейкозом. Влияние острого лейкоза на организмЗлокачественный процесс приводит к резкому возрастанию числа лимфоцитов и лейкоцитов, которые не в состоянии обеспечить иммунную защиту организма ребенка. Из-за нехватки эритроцитов снижается уровень кислорода в крови, здоровые клетки испытывают кислородное голодание. С развитием болезни раковые клетки постепенно распространяются по всему организму с током крови, поражая практически все внутренние органы и системы.В результате в организме происходят серьезные изменения. В первую очередь к ним относятся:

Как следствие, ребенок жалуется на частые головные боли, слабость, снижение остроты зрения, тошноту и отсутствие аппетита. Первые признаки лейкоза бывают схожи с простудой или ОРВИ, при этом у малыша поднимается температура, но горло и нос остаются чистыми. Также нередко развитие носовых кровотечений, появление беспричинных гематом и сыпи. Признаки заболевания у ребенкаПризнаки заболевания проявляются по-разному. Интенсивность симптомов зависит от индивидуальных особенностей организма. При этом выделяют несколько групп симптомов, которые характерны для всех пациентов с лейкозами. Не стоит забывать о том, что степень выраженности каждого отдельного симптома может значительно отличаться. Кроме того, важно учитывать, что при острой форме лейкемии признаки болезни проявляются внезапно и развиваются крайне стремительно. ИнтоксикацияПри развитии злокачественного процесса в кровь ребенка попадает очень много опухолевых клеток. Они являются чужеродными и токсичными для организма. Пытаясь избавиться от злокачественных клеток, в работу включается ослабленный иммунитет. Для стадии интоксикации характерны следующие симптомы:

Снижение природного иммунитетаПри лейкозе в крови содержится большое количество незрелых лейкоцитов, которые не в состоянии справляться со своей основной задачей — защищать организм от проникновения вирусов и бактерий. Именно поэтому ребенок начинает часто и тяжело болеть. Любая инфекция в ослабленном организме превращается в угрозу для жизни. Усугубляет ситуацию бесконтрольный прием антибиотиков, который еще больше подрывает состояние ослабленной иммунной системы. Видимые проявленияТак как при лейкозе костный мозг вырабатывает в основном незрелый лейкоциты, то в организме возникает острая нехватка эритроцитов и тромбоцитов. В результате у ребенка наблюдается анемия, проблемы со свертываемостью крови и частые носовые кровотечения. Очень часто дети говорят родителям о следующих состояниях:

Изменение структуры внутренних органовТак как злокачественные клетки очень быстро разносятся с током крови по всему организму, то рано или поздно они достигают внутренних органов. Во время УЗИ у пациентов с лейкемией можно наблюдать увеличение печени и селезенки. Кроме того, происходит увеличение лимфатических узлов по всему организму. Кроме перечисленного, острый лейкоз может провоцировать изменения в костной ткани, а именно ее разрушение. При этом дети жалуются на боли в суставах, руках и ногах. Возможны частые переломы даже в результате незначительных ушибов и физических нагрузок. Такие изменения характерны для запущенной стадии патологии. Острый лейкоз: основные методы леченияЛечение острого лейкоза — длительный и сложный механизм. Успех мероприятия полностью зависит от стадии злокачественного процесса. Терапия лейкемии является комплексной. Она включает широкий перечень всевозможных мероприятий. Лекарства подбираются специально для каждого пациента. Существует три основных метода лечения патологии:

ХимиотерапияПри химиотерапии используют препараты, которые называются цитостатиками. Активные вещества, входящие в состав этих лекарств, способны останавливать деление раковых клеток. Для терапии детей цитостатики применяются в незначительных дозах. Курс лечения при этом достаточно длительный. Это необходимая мера, позволяющая убедиться в том, что препарату удалось остановить размножение лейкозных клеток. Лучевая терапияЛучевая терапия является дополнением к химиотерапии. Она вызывает точно такие же побочные эффекты, что и химия. Радиация позволяет уничтожать раковые клетки и препятствует их делению. Облучение назначают пациентам в тяжелых случаях, так как оно достаточно тяжело переносится маленькими детьми. Пересадка костного мозгаТрансплантация возможно только тогда, когда есть подходящий донор. Костный мозг берется у живого человека. Иногда в роли донора выступают родственники пациента, а иногда он находится в другом конце страны. В Европе существует специальный банк доноров костного мозга. При достижении ремиссии ребенок нуждается в интенсивной поддерживающей терапии. Пациент вынужден принимать несколько препаратов одновременно. задача лекарств — восстановить естественную защиту организма. Прогноз заболеванияОстрый лейкоз имеет относительно неблагоприятный прогноз. Вероятность выздоровления зависит от следующих факторов:

В среднем после постановки диагноза «острый лейкоз» дети живут от восьми месяцев до пяти лет. Однако не исключены случаи полного выздоровления. Даже если ребенок пережил пятилетний рубеж, он все равно нуждается в регулярных медицинских осмотрах. Для него важно организовать соответствующие условия. В первую очередь необходимо придерживаться следующих правил:

На качество прогноза влияют следующие факторы:

При отсутствии необходимого лечения вероятность летального исхода у детей составляет 100%. Бласты при острой форме размножаются стремительно, а продолжительность жизни не превышает пары месяцев. В случае своевременно начатой химиотерапии пятилетний рубеж переживают 50–80 % малышей. Говорить о полном выздоровлении можно только в том случае, если рецидивы не повторялись в течение 6–7 лет. Легче поддается лечению острый лейкоз, поставленный у детей в возрасте от двух лет. Больше интересных статей → Источник: Лейкоз: симптомы у детей, причины и виды заболевания, необходимые анализы, тактика лечения

Онкологическое заболевание крови трудно выявить на начальных стадиях. Обычно оно маскируется под переутомление или частые простуды. При постановке диагноза родители испытывают шок, однако, лейкоз — не приговор. Терапия рака крови длительная, занимает несколько лет, но при своевременном выполнении всех рекомендаций врача надежды на излечение есть. Что такое лейкоз, каковы причины его появления у детей?Лейкоз у детей — это злокачественное заболевание кровеносной системы. Изначально оно поражает костный мозг, затем попадает в кровеносное русло и распространяется по всему организму. На вопрос, откуда берется болезнь у детей, ученые до сих пор не могут найти ответа. Существует несколько провоцирующих развитие заболевания факторов. К ним относятся:

В современном научном сообществе принято считать, что механизм развития лейкоза связан с мутационными изменениями в клетках. Из-за мутировавшей ДНК клетки костного мозга, отвечающие за кроветворение, теряют способность к дифференциации и начинают бесконтрольно делиться. Они остаются на уровне бласты и создают собственные клоны. Бласты попадают в кровеносное русло и разносятся по организму, заражая органы. Сквозь гематоэнцефалический барьер мутировавшие бласты оказываются в головном мозге, вызывая нейролейкоз. Классификация и симптомы заболевания у детейЛейкемия — это общее название для целой группы злокачественных заболеваний кровеносной системы. Существует несколько классификаций в зависимости от формы протекания болезни, уровня дифференциации, цитогенеза. Симптомы, диагностика и лечение каждого подвида могут существенно отличаться друг от друга. Острая и хроническая формыВ зависимости от степени протекания различают 2 формы лейкоза:

Симптомы являются признаками лимфатической инфильтрации. У ребенка поражаются слизистые оболочки ротовой полости, появляется сыпь, образуются синяки на ногах, даже если малыш не падал и не ударялся. Внешние признаки болезни можно увидеть на фото. Снижается иммунитет, из-за чего организм подвергается проникновению инфекций различной этиологии. Снижается масса тела, чувствуются мышечная слабость, потливость, наблюдается повышенная температура — при наличии таких признаков нужно немедленно обращаться к врачу. Лимфобластный и нелимфобластныйОстрый лейкоз в свою очередь делится на:

Стадии заболевания

Анализ крови и другие диагностические методыОт своевременной диагностики зависит исход заболевания. Если выявить поражения на ранних стадиях, можно добиться устойчивой ремиссии. При первых изменениях поведения ребенка (вялость, повышенная утомляемость, снижение массы тела) родителям следует обратиться к педиатру. Детский врач назначает общий анализ крови. По общему анализу крови можно распознать наличие лейкемии. Показатели рака крови:

Следующий этап диагностики для постановки окончательного диагноза — миелограмма. Она делается на основе стернальной пункции. Из грудины берется кусочек костного мозга и исследуется на количество мутировавших клеток. Если образец костного мозга содержит более 30% бластов, то это показатель лейкоза. Чтобы определить наличие метастазов в органах, используют аппаратные методы диагностики — МРТ, УЗИ, КТ, рентгенограмму. Исследуют брюшную полость — печень, селезенку, лимфоузлы. Опасным проявлением рака является нейролейкоз, когда пораженная кровь попадает в головной мозг. Для выявления метастазов в ЦНС нужна консультация невролога и офтальмолога. Особенности лечения лейкоза у детейРак крови у детей — опасное онкологическое заболевание, которое требует срочной терапии. Промедление в несколько дней опасно для жизни малыша. Если онкоболезнь будет обнаружена на ранней стадии, то лечение может дать положительные результаты, на терминальной стадии выздоровления не происходит. Химиотерапия и иммунотерапияЦель терапии заключается в полной ликвидации лейкозной группы клеток. Основным методом лечения является химиотерапия. В зависимости от типа онкозаболевания назначают различные комбинации препаратов:

Этапы химиотерапии:

Курсы химиотерапии и их длительность всегда определяются индивидуально в зависимости от особенностей болезни и детского организма. При остром лейкозе лечение химиотерапией может длиться в течение 2-х лет. О ремиссии можно говорить, если:

У детей с лейкозом практически отсутствует иммунитет. При выявлении болезни они сразу же помещаются в специальный бокс онкогематологического отделения, где поддерживаются практически стерильные условия. Симптоматическое воздействиеПри лейкозе происходит поражение многих органов, ведь кровь не способна выполнять свою основную функцию. К тому же происходит инфильтрация мутировавших клеток в ткани организма. Частые инфекции, в том числе грибковые поражения, являются спутниками онкозаболевания крови. Ослабленный иммунитет не способен бороться с вирусами и бактериями, и любой воспалительный процесс может привести к тяжелым осложнениям.

Химиотерапия оказывает пагубное воздействие на детский организм. Токсичные препараты убивают лейкозную колонию клеток-мутантов, а вместе с ними и здоровые клетки. Это вынужденная мера в борьбе с раком. После того как болезнь вышла в ремиссию, врачи устраняют последствия химиотерапии. Оказывается медикаментозная поддержка печени, почек, органов пищеварительной системы. Во время лечения, которое длится не один год, важно придерживаться сбалансированного рациона питания. Ребенок не должен испытывать дефицит витаминов и микроэлементов. Ему необходимо пить много воды. Пересадка костного мозга и стволовых клетокЧасти костного мозга берут у совместимого донора, который может быть родственником или посторонним человеком. Конечно, у родственника больше шансов подойти по всем параметрам. Существует несколько критериев, по которым проверяют будущего донора, чтобы он подошел для пересадки. Поиски могут затянуться на длительное время, но их облегчает наличие банка доноров. Обязательным условием для пересадки является полная ремиссия. Костный мозг реципиента должен быть чист, чтобы стволовые клетки донора могли заполнить его и запустить процесс здорового кроветворения. При пересадке есть риск отторжения чужеродного органа, поэтому для начала проводят иммуносупрессивную терапию. Иммунитет полностью подавляется, благодаря чему трансплантат приживается. Трансплантацию костного мозга нельзя проводить при рецидиве лейкоза или инфекционных заболеваниях. Сначала необходимо вывести болезнь в ремиссию или пролечить инфекцию и только потом пересаживать стволовые клетки. Другие методыХимиотерапия и пересадка костного мозга — не единственные способы лечения. Если рак крови перешел на ЦНС и затронул головной мозг, то назначается лучевая терапия, при которой пациента облучают определенной дозой радиации. Кроме этого существуют специальные препараты-цитостатики, которые подавляют рост онкологических клеток. Они могут приниматься в виде таблеток или вводиться инъекционным способом. Такой способ лечения называется таргетной терапией. Он не затрагивает здоровые ткани организма, а воздействует точечно на молекулы мутировавших клеток. Это более щадящий вариант, чем химиотерапия. Прогноз и осложнения у ребенкаОб успешности лечения можно судить по длительности ремиссии. Если в течение 5 лет не случается рецидива, то можно сказать, что заболевание вышло в ремиссию. Прогноз зависит от формы лейкоза, а также от стадии, на которой он был обнаружен, схемы лечения и индивидуальных особенностей ребенка. Онкогематологи дают такие прогнозы по выживаемости в течение 5 лет:

Многое зависит от возраста. До 15 лет шансы на выздоровление велики — до 94%, после 15 лет они падают до 80%. Терминальная стадия практически не поддается лечению. Медики назначают паллиативную терапию, которая направлена на то, чтобы облегчить симптомы заболевания и обеспечить приемлемое качество последних дней жизни. При хронической форме процент выживаемости колеблется в пределах 60-80%. Среди детей это редкая форма болезни. После того как онкозаболевание отступило, задача родителей — всеми силами не допустить возврата рака. В первую очередь необходимо как можно чаще сдавать анализы, чтобы не упустить рецидив. Не рекомендуется подвергать ребенка стрессам, менять климат, делать прививки. Если даже прошло несколько лет после излечения, необходимо регулярно посещать врача и проводить необходимые обследования. Источник: Поделиться: Добавить комментарий |