Расшифровка ЭЭГ. ВГСД. Опухоль

Что показывает ЭЭГ при обследовании головного мозга у взрослых

Исследование электрической активности головного мозга — [электроэнцефалография] относится к диагностическим процедурам пассивного неинвазивного характера.

Это означает, что врачам нет необходимости проникать или вводить что-либо в тело, направлять какие-либо излучения. Прибор пассивно фиксирует и записывает данные о том, какие электрические сигналы прошли в определенных участках мозга.

О том, что показывает электроэнцефалограмма головного мозга, мы расскажем в этой статье.

Исследование ЭЭГ головного мозга — что такое электроэнцефалография

[Энцефалография головы (головного мозга)] — это регистрация электрических импульсов, которыми обмениваются нейроны в процессе активности. Эти импульсы имеют вид ритмичных колебаний, каждое из которых свойственно определенному отделу и состоянию мозга. Электрические волны мозга можно записать в виде частотного рисунка, графика для изучения.Основные ритмы активности мозга на энцефалограмме

Исследования и практика показывают, что из девяти наиболее четких ритмов активности реальную диагностическую ценность имеют только четыре основных ритма. для того, чтобы понять, что дает ЭЭГ исследование для диагностики, нужно пояснить картину этих ритмов биоэлектрической активности.

Альфа-ритм на ЭЭГ

Эти колебания имеют частоту в пределах 8 — 15 Гц (8 — 15 колебаний в секунду), а по силе сигнала (амплитуде) не превышают 100 мкВ.

Сигнал можно считать самым сильным, ярко выраженным, практически отражающим активность мозга в спокойном состоянии и при исследовании бодрствующего человека с закрытыми глазами.

Он отмечается электродами, расположенными на затылке и темени, фиксируется как регулярный и может незначительно распространяться на другие области.

READ ЭЭГ: расшифровка и возможные отклонения

Бета-ритм на ЭЭГ

Сигнал регистрируется преимущественно в области лобных долей, симметрично разделяясь на оба полушария. Соответствует состоянию тревоги, волнения, может свидетельствовать о депрессии и беспокойстве. Этот ритм относится к паре основных, постоянно присутствующих в мозге, иногда накладывающихся друг на друга.

Тета-ритм на ЭЭГ

У взрослого человека доминирует во время неглубокого сна, при сновидениях, в периоде засыпания. Указывает на так называемый «быстрый» или парадоксальный сон. Начиная с возраста примерно в 21 год тета-ритм не регистрируется во время бодрствования, но у детей этот ритм вообще доминирует на ЭЭГ.

Дельта-ритм на ЭЭГ

Медленная дельта-волна (от 0,5 до 5 Гц с амплитудой до 40 мкВ) указывает на глубокий, так называемый «медленный» сон, для которого свойственно отключение внешнего восприятия и сознания. Появление дельта-ритма при бодрствовании возможно у детей и до возраста в 21 год. Такая картина не вызывает тревоги. В более старшем возрасте служит диагностическим сигналом.

Что выявляет и показывает энцефалограмма головного мозга

Исследование ЭЭГ головного мозга функционально — это означает, что результат, энцефалограмма показывает как работают отделы мозга. По сбоям и отклонениям можно предположить, что имеется заболевание или патология, для подтверждения которых может быть назначено еще одно исследование.

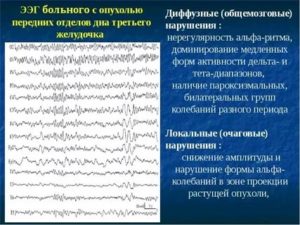

Показывает ли ЭЭГ опухоль головного мозга

Пример диагностической ценности ЭЭГ — выявление признаков опухоли при патологическом отклонении альфа-ритма. Если эти волны регистрируются датчиками в области лобных долей мозга, то можно обоснованно подозревать появление кисты или иного новообразования. Однако, окончательный диагноз можно поставить по результатам еще нескольких исследований:

По данным всех или выборочно назначенных исследований можно определить тип опухоли, ее локализацию, перспективы лечения и оперативного удаления.

Но одним из первых тревожных сигналов может оказаться распространение альфа-ритма на ЭЭГ в область лобных долей, появление пароксизмальных (скачкообразных) отклонений по частоте и амплитуде.

ЭЭГ показывает и выявляет опухоль условно, диагноз нуждается в подтверждении.

Только по данным энцефалографии онкологический диагноз не ставится!Примерно те же отклонения могут говорить о перенесенном или развивающемся инсульте или черепной травме. По ЭЭГ можно предположить наличие опухоли только функционально.

Зачем назначают ЭЭГ

Основная цель электроэнцефалографии головного мозга — увидеть его активность в разных состояниях, сравнить картину с нормой, подтвердить или опровергнуть сбои в частотной составляющей. Мозг устроен очень сложно, в каждой из его областей проходят собственные процессы, каждому состоянию человека соответствует определенный ритм частот биоэлектрической активности.

Результат обследования — расшифровка ЭЭГ дает картину сигналов, распределенных по отделам и долям мозга. На что в первую очередь обращают внимание специалисты?

Сбои в частоте и интенсивности сигналов. Постоянные или диффузные отклонения могут говорить о нарушениях кровоснабжения, патологиях развития, процессах нарастающего слабоумия.

Нарушения локализации ритма. Если сигнал определенной формы обнаруживается не в типичном для него месте, охватывает большие участки мозга, делается вывод о вероятности опухоли, рубца или травмы.

Пароксизмальные явления. Ритм сбивается временами, приступами, которые говорят о возможности сотрясения мозга, начале энцефалита.

Распространение тета и дельта сигналов по мозгу вне сна рассматривается как признак вероятного слабоумия приобретенного характера, вероятно, развития болезни Альцгеймера, устойчивой депрессии. Примерно те же выводы делаются при выявлении повышенной частоты нормального сигнала.

Заниматься расшифровкой энцефалограммы должен только специалист-невролог. Без понимания механизмов работы мозга невозможно сделать правильные выводы. Кроме того, результаты исследования у детей и взрослых отличаются настолько значительно, что дилетант вообще ничего не поймет и заработает себе невроз или депрессию от неверной интерпретации результатов.

READ Оценка активности мозга на электроэнцефалографии (ЭЭГ)

Какие болезни выявляет электроэнцефалография

Повторимся, обследование ЭЭГ относится к методам функциональной диагностики, позволяющим обнаружить отклонения в работе мозга и центральной нервной системы. А далее необходимо искать причины отклонений.

ЭЭГ и диагностика эпилепсии

Например, при при подозрении на эпилепсию скрытого характера, когда судорожные припадки не проявились остро, или присутствует так называемая судорожная готовность, ЭЭГ покажет пароксизмальные сбои ритма и частоты сигналов. После этого потребуется назначение КТ или [МРТ головного мозга] для поиска рубца, который образовался в результате травмы, инсульта или операции.

Провоцирующие и деривационные методы ЭЭГ

Для полноценной диагностики судорожной готовности применяются провоцирующие методы обследования — во время ЭЭГ включают яркий мигающий свет, подают внезапный звуковой сигнал.

Депривационное (депривативное) обследование состоит в том, что больному предлагают не спать примерно сутки, после чего проводят ЭЭГ.

Стресс, который испытывает мозг после отсутствия сна, позволяет обнаружить характерные для эпилепсии отклонения ритма биоэлектрической активности мозга.

Диагностическая ценность и возможности ЭЭГ

Исследуя основные показатели четырех главных ритмов, можно получить представление о работе и взаимодействии отделов мозга и собрать информацию о возможных отклонениях:

- нарушения сна и бодрствования, тревожные и депрессивные состояния;

- судорожные и эпилептические припадки, судорожная готовность и эпилептический статус;

- признаки нарушения мозгового кровообращения, ВСД;

- состояния и последствия инфаркта, инсульта, ЧМТ, контузий;

- врожденное или приобретенное слабоумие, воспаления в разных отделах мозга.

Однако для постановки окончательного диагноза в любом случае потребуется назначение дополнительных исследований, позволяющих оценить другие физиологические параметры и показатели.

Процедура электроэнцефалографии безболезненна, она абсолютно пассивна — прибор только улавливает сигналы из мозга, как при [электрокардиографии сердца]. Проводить ее можно без ограничений по времени и количеству, в том числе и во сне. Комплексная диагностика учитывает результаты ЭЭГ и других обследований.

Вы здесь:

1342 0 (1 5,00 из 5)

Источник: https://moydiagnos.ru/issledovaniya/elektroentsefalografiya-eeg/eeg-pri-obsledovanii-golovnogo-mozga-chto-pokazyvaet.html

ЭЭГ: расшифровка и возможные отклонения

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – современный метод диагностики заболеваний головного мозга у детей и пациентов во взрослом возрасте. Подобная процедура основана на записи электрической активности отдельных отделов ЦНС(центральной нервной системы), что позволяет оценить их состояние и функциональную активность.

При проведении ЭЭГ головного мозга, расшифровка показателей является важнейшим этапом, так как от этого зависит постановка диагноза и назначение последующего лечение. Интерпретировать получаемые на электроэнцефалограмме данные должен врач-невролог, прошедший специальное обучение.

В противном случае возможно применение не подходящих лекарственных препаратов, что может привести к различным осложнениям и побочным эффектам медикаментов.

При проведении ЭЭГ пациент должен находиться в спокойном состоянии

О методе

ЭЭГ – диагностическая процедура, основанная на регистрации активности отделов головного мозга. Подобное становится возможным благодаря использованию точных электродов, позволяющих записать функциональное состояние различных групп нейронов.

При этом, процедура может быть проведена в различном возрасте при большом спектре заболеваний, в том числе при нейроинфекциях, инфекционных и неинфекционных энцефалитах и менингитах, эпилепсии и т.д.

Методика позволяет выявить наличие и степень поражения головного мозга.

Процедура проводится в соответствии со специальным протоколом, который включает в себя различные функциональные тесты:

- Воздействие вспышек яркого света, или фотостимуляция. Важно отметить, что в этот момент больной должен держать глаза закрытыми.

- Тест на попеременное открытие и закрытие глаз.

- Дыхательный тест, оценивающий состояние ЦНС при гипервентиляции.

Специальные пробы позволяют обеспечить более полное изучение функций различных отделов головного мозга.

При этом, ряд докторов для получения точных результатов, используют дополнительные действия со стороны больного, например, сжимание пальцев на руке или длительное пребывание в темноте.

Помимо этого, возможны лекарственные пробы, суточное мониторирование активности головного мозга и пр. Все это необходимо для последующей расшифровки ЭЭГ головного мозга с целью постановки верного диагноза.

Проведение исследования

При проведении диагностического анализа активности головного мозга, ЭЭГ необходимо проводить в специальном кабинете, исключающем любые внешние раздражители на пациента, в том числе зрительные и звуковые стимулы. Пациент может сидеть или лежать в процессе снятия энцефалограммы. Анализ активности нейронов происходит благодаря специальной шапочке с несколькими десятками электродов, являющимися датчиками.

Указанные датчики смазывают специальным электропроводным гелем, что позволяет получить более четкие результаты, облегчая последующую расшифровку ЭЭГ. В зависимости от необходимости проведения дополнительных тестов, продолжительность проведения исследования может варьироваться от 15 минут до двадцати четырех часов.

Правильная расшифровка ЭЭГ у взрослого требует соблюдения стандартного протокола процедуры. Для этого, перед началом исследования, доктор должен поговорить с больным и объяснить ему суть предстоящей процедуры, а также возможные показатели, которые отражают норму или патологию головного мозга.В процессе снятия ЭЭГ пациенту следует не двигаться, держать глаза постоянно закрытыми и выполнять все поступающие указания врача.

Ритмы ЭЭГ у здорового человека

Основные виды ритмов, наблюдаемых при проведении ЭЭГ

Активность нейронов головного мозга регистрируется в виде определенного ритма, который зависит от работы подкорковых и корковых отделов ЦНС. Как правило, у здорового человека могут определяться четыре вида ритмов:

- Альфа-ритм соответствует состоянию покоя в период бодрствования. Важно отметить, что при этом, у человека должны быть обязательно закрыты глаза. Средняя частота подобного ритма – 8-14 Гц. При любой двигательной активности альфа-ритм меняется.

- Бета-ритм характерен для состояния возбуждения, когда человек испытывает страх, беспокойство и любые другие негативные эмоции. Частота импульсов при этом колеблется от 13 до 30 Гц.

- Тета-ритм связан с редкими импульсами (4-7 Гц) и является низкоамплитудным. Он соответствует естественному сну, и у детей встречается наиболее часто.

- Дельта-ритм имеет еще более низкую частоту (до 3 Гц) и также характерен для периода сна. Подобная форма активности встречается и в период бодрствования, однако, достаточно редко.

Картина получаемых ритмов должна расшифровываться только врачом-неврологом. При попытках ее самостоятельно интерпретировать, возможны ошибки и появление неверных заключений, что может принести вред больному.

Расшифровка результатов

Пациенты часто задаются вопросом – им была проведена электроэнцефалограмма головного мозга, что показывает расшифровка данного исследования? Подобный анализ позволяет доктору оценить состояние и активность различных отделов головного мозга, что необходимо для выявления заболеваний.

Чтобы расшифровать электроэнцефалограмму, врач должен обладать определенной квалификацией

Выявить изменения и нарушения в активности ЦНС становится возможным благодаря оценке ритма возбуждения, сравнения данных получаемых с симметричных участков головного мозга, а также за счет анализа результатов специальных функциональных тестов с фотостимуляцией, гипервентиляцией и т.д.

Если требуется ЭЭГ расшифровка у детей (подозрения на аутизм, эпилепсию и пр.), то, в связи с недостаточной зрелостью структур центральной нервной системы требуется проведение ряда исследований со сравнением результатов друг с другом. Подобный подход позволяет заподозрить заболевания в раннем возрасте.

Различные особенности организма пациента или внешние воздействия, могут изменять получаемые результаты, влияя на заключение при ЭЭГ. К ним относят:

- Возраст пациента.

- Наличие сопутствующих заболеваний.

- Тремор и другие изменения в двигательной сфере.

- Нарушения зрения.

- Прием лекарственных средств, влияющих на нервную систему. Подобные изменения наблюдаются и при употреблении напитков, содержащих кофеин.

- Любые изменения электропроводности кожи, что может наблюдаться при ее повышенной жирности и пр.

Лечащий врач должен учитывать данные факторы, составляя результаты и заключение ЭЭГ. При подозрениях на ошибки в процессе проведения исследования, лучше его повторить.

Возможные отклонения в результатах

Окончательный диагноз выставляется только с учетом клинических симптомов, беспокоящих пациента

Врачи хорошо знают, как расшифровать ЭЭГ и какие изменения может показать данная методика. Важно отметить, что не каждый доктор способен обеспечить правильную расшифровку результатов, в связи с чем, больным следует обращаться только к специалистам.

Существует большое количество возможных вариантов отклонения, которые могут носить умеренный или выраженный характер, что зависит от степени поражения ЦНС. К основным изменениям на электроэнцефалограмме относят:

- Нарушения координации работы структур ЦНС, расположенных в различных полушариях. Это может наблюдаться при поражении проводящих путей или местном воздействии на группу нейронов.

- Появление резких всплесков активности или их угнетения может свидетельствовать об инфекционном поражении нервной системы, развитии опухолевого процесса, черепно-мозговой травмы или различных видов инсульта.

- Появление ритмов с высокой амплитудой, неправильной формы, а также в виде множественных повторений, отражает диффузные нарушения активности нейронов, что может иметь место при эпилепсии.

- При бодрствовании, дельта и тета-ритмы не должны определяться у нормального человека. Если же они выявлены, то это свидетельствует о нарушении работы ЦНС.

- Значительное снижение активности головного мозга наблюдается у пациентов в коматозном состоянии.

Помимо указанных явных отклонений, доктор может указать в своем заключении изменения отдельных ритмов, которые наблюдаются у здоровых людей. Подобные отклонения характеризуются увеличением частоты или амплитуды отдельных ритмов и отражают повреждение структур центральной нервной системы органического или функционального характера.

Электроэнцефалограммы в норме и при эпилептических припадках

У некоторых больных, в бланке врачебного заключения о расшифровке ЭЭГ имеются дополнительные признаки нарушенной работы мозга:

- Пароксизмальные изменения, в основном свидетельствующие о сильной головной боли, сохраняемой постоянно. Также имеются данные, что подобные пароксизмы могут отражать предрасположенность больного к эпилептическим приступам.

- Когда ЭЭГ расшифровывается, доктор может обратить внимание на очаги постоянного возбуждения нейронов – именно они могут стать местом начала эпилептической активности у пациента в любом возрасте.

- Понижение активности, вплоть до исчезновения, нейронов в отдельных структурах головного мозга, свидетельствует об их серьезном повреждении, что может иметь место при инсультах, черепно-мозговых травмах и др.

Получаемые значения электроэнцефалограммы позволяют выставить точный диагноз поражения ЦНС, что необходимо для выбора дальнейшей диагностической и лечебной тактики. Возможные отклонения следует внимательно анализировать, сравнивая при возможности картину изменений с предыдущими результатами обследований.

Электроэнцефалография незаменимый метод постановки диагноза при многих неврологических заболеваниях, например, при эпилепсии. Врач-невролог может расшифровать получаемые результаты и определить наличие и степень повреждения головного мозга без использования инвазивных методов диагностики. Процедура может быть выполнена в любом возрасте, в том числе и грудным детям.

Источник: https://diagnostinfo.ru/drugie/efi/eeg-golovnogo-mozga-rasshifrovka-pokazatelej.html

Расшифровка ЭЭГ у детей и взрослых

Что показывает ЭЭГ головного мозга, какие ритмы и волны встречаются на энцефалограмме в норме и при заболеваниях, как проводится расшифровка показателей ЭЭГ, к какому врачу лучше обращаться на консультацию с заключением электроэнцефалограммы?

ЭЭГ позволяет записать биоэлектрическую активность различных участков головного мозга, зафиксировать полученные результаты на бумаге или на экране компьютерного монитора. В итоге получается графическая кривая в виде различных по высоте, амплитуде, продолжительности ритмов, среди которых могут встречаться патологические элементы. Проводится анализ полученных результатов.

Ритмы ЭЭГ

На электроэнцефалограмме можно выделить четыре основных ритма ЭЭГ головного мозга – альфа, бета, дельта и тета.

- Альфа-ритм (или альфа-волны) – основной компонент энцефалограммы здорового взрослого человека (регистрируется у 85-90% людей). Такие волны в норме имеют частоту от 8 до 13 герц (колебаний в секунду) и являются преобладающими в состоянии бодрствования (когда пациент спокойно лежит с закрытыми глазами). Максимальная альфа-активность определяется в затылочной и теменной области.

- Бета-ритм также, как и альфа-волны относится к нормальным проявлениям функциональной деятельности человека. При этом частота колебаний составляет 14-35 в секунду, и регистрируют их преимущественно над лобными долями головного мозга. Бета ритм ЭЭГ появляется при раздражении органов чувств (прикосновении, световой, звуковой стимуляции), движениях, умственной активности.

- Дельта-ритм (частота 0,5-3 Гц) при расшифровке ЭЭГ обнаруживается в норме у ребенка первого года жизни, частично сохраняясь иногда до семилетнего возраста. В дальнейшем дельта-волны фиксируются в основном во время сна.

- Тета-ритм энцефалограммы (частота от 4 до 7 колебаний в секунду) в норме встречается у детей от 1 до 6 лет, постепенно замещаясь по мере взросления на альфа-ритм. Отмечается тета-активность и во время сна, в том числе у взрослых.

Что показывает ЭЭГ у детей и взрослых

У новорожденных и детей раннего возраста при расшифровке ЭЭГ преобладают медленные волны на электроэнцефалограмме (дельта и тета-ритм). Однако уже к году жизни альфа-ритм делается все более активным и к 8-9 годам становится преобладающим.

Полностью ЭЭГ картина, характерная для взрослого человека, формируется к 16-18 годам и сохраняется в относительно стабильном виде примерно до 50 лет.

По мере старения организма доминирование альфа-ритма становится не столь выраженным и к 60-70 годам в норме (как в детском возрасте) регистрируются и медленные дельта и тета-волны на ЭЭГ.

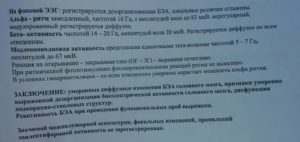

Расшифровка показателей энцефалограммы

Теперь о том, как проводится расшифровка ЭЭГ головного мозга. Анализирует энцефалограмму и выдает заключение врач-невролог (нейрофизиолог), учитывая возраст пациента, его жалобы, клиническую картину имеющихся нарушений и другие факторы.

- Выявляется основной, преобладающий ритм энцефалограммы (у большинства здоровых взрослых людей и подростков – это альфа-ритм).

- Изучается симметричность электрических потенциалов нервных клеток, регистрируемых с левого и правого полушарий головного мозга.

- Анализируются имеющиеся на ЭЭГ патологические ритмы, например, дельта и тета-ритм у взрослых в состоянии бодрствования.

- Проверяется регулярность биоэлектрической активности, амплитуда ритмов

- Выявляется пароксизмальная активность на электроэнцефалограмме, наличие острых волн, пиков, спайк-волн

- При отсутствии патологических изменений на фоновой энцефалограмме проводятся функциональные тесты (фотостимуляция, гипервентиляция и др.), повторная регистрация электрических потенциалов головного мозга и расшифровка ЭЭГ.

Что показывает электроэнцефалограмма при эпилепсии

- Регистрация ЭЭГ во время эпилептического приступа позволяет зафиксировать высокоамплитудную пароксизмальную активность в виде пик-волн и острых волн

- Вне приступа судорожная готовность мозга может не проявляться, поэтому для провокации эпилептической активности используются различные пробы. Часто свидетельством пароксизмальной активности является наличие высоковольтных тета и дельта-волн

- Для длительной регистрации энцефалограммы головного мозга можно использовать ЭЭГ мониторинг или видео-ЭЭГ-мониторинг (регистрация электроэнцефалограммы и видеосъемка поведения пациента в течение 3-8 часов, иногда на протяжении суток) с последующей расшифровкой.

Расшифровка ЭЭГ при других неврологических расстройствах

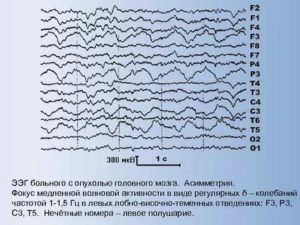

- Наиболее частым признаком органических заболеваний головного мозга – опухолей, черепно-мозговых травм, сосудистых нарушений, является наличие межполушарной ассиметрии, замедление частоты ритма электроэнцефалограммы, а также появление признаков пароксизмальной активности в отдельных участках мозга

- Для диагностики нарушений сна и связанных с этим проблем (храп, бессонница, синдром обструктивного апноэ сна) зачастую необходимо проведение полисомнографии (изучается ЭЭГ, ЭКГ, нервно-мышечная проводимость, насыщение крови кислородом, тяжесть храпа, дыхание, движения ног, рук, глаз…)

- Достаточно широко используется анализ энцефалограммы в динамике при последствиях родовых травм у ребенка, при задержке психического, моторного и речевого развития у детей. При этом расшифровка основывается на изучении различных косвенных признаков (замедление формирования альфа-ритма с низкой амплитудой и дезорганизацией, преобладание медленных волн в состоянии бодрствования в возрасте 5-7 лет и старше, смещение фокуса активности в передние отделы головного мозга и др.).

К какому врачу обращаться на консультацию с заключением ээг?

Расшифровка ЭЭГ помогает в диагностике многих заболеваний, однако для постановки правильного диагноза важнее всего внимательный осмотр пациента врачом-неврологом (эпилептологом), анализ имеющихся жалоб, клиники, данных МРТ, КТ и других исследований. Заключение ЭЭГ имеет смысл только с учетом вышеперечисленных обследований и индивидуальных особенностей (имеющихся проблем) данного конкретного человека.

При этом запись на консультацию врача эпилептолога с результатами ЭЭГ будет наилучшим выбором, ведь этот специалист лучше разбирается в расшифровке энцефалограммы и сможет разграничить изменения. встречающиеся при эпилепсии от других схожих расстройств (ВСД, простые обмороки, болезни сердца и т.п.).

Если необходимо назначение противосудорожных препаратов и коррекция их приема в динамике, врач-эпилептолог также сможет подобрать наилучшую комбинацию эффективных лекарственных средств для данного конкретного пациента с учетом возраста, общего состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Если такого специалиста в вашем городе нет, обращайтесь на консультацию детского или взрослого невролога.

Источник: https://medblog.by/diagnostika/rasshifrovka-eeg/

Показывает ли ээг опухоль головного мозга

Ээг при опухолях головного мозга — важный этап современной диагностики новообразований. Электроэнцефалография позволяет быстро получить информацию о функционировании коры полушарий и ответить на целый ряд диагностических вопросов. Исследование абсолютно безопасно, не вызывает у больного неприятных ощущений и не отнимает много времени.

Сегодня отмечается тенденция к росту онкопатологий, в том числе и опухолей мозга. Пик заболеваемости приходится на возраст от 20 до 50 лет. Причин тому множество — воздействие радиации, сбои в работе иммунной системы, неблагоприятное влияние электромагнитных полей, регулярный прием некоторых препаратов и пр. Признаками развития опухоли могут быть:

- частые головные боли тупого распирающего характера,

- приступы головокружения,

- тошнота и рвота, не связанная с приемом пищи — обычно наблюдается в утренние часы,

- поражение дисков зрительных нервов,

- психические расстройства,

- эпилептический синдром.

При появлении одного или нескольких симптомов необходимо пройти комплексную диагностику. Одно из первых исследований, на которое направит врач при подозрении на опухоль головного мозга — ЭЭГ. Методика записи проста.

На голову пациенту надевают резиновый шлем с прорезями для фиксации электродов. На датчики наносят специальный проводящий гель, чтобы обеспечить максимально полный контакт с кожей.

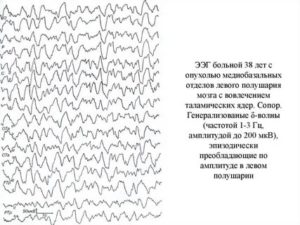

По проводам информация поступает в электроэнцефалограф и после обработки вводится на экран или печать в виде кривой. При наличии опухоли на ЭЭГ отмечаются:

- угнетение альфа-ритма и увеличение амплитуды дельта-волн,

- очаговая бета-активность,

- появление диффузных медленных волн и пр.

При опухолях головного мозга диагностическая ценность ЭЭГ очень велика. Данная методика позволяет поставить диагноз даже при бессимптомном течении болезни. В 80% случаев отмечается совпадение очага патологической электрической активности с местом локализации новообразования.

Степень выраженности отклонения на процедуре ЭЭГ головного мозга зависит от длительности и характера заболевания, токсичности опухоли и величины гипертензии. По итогам исследования специалист составит заключение, где будут отражены все значимые параметры.

Клиника в Солнцево приглашает пройти комплексную диагностику при подозрении на опухоли головного мозга. Доступны ЭЭГ, МРТ и другие тесты на современном оборудовании. Подробности и предварительная запись на прием — по телефону .

Среди услуг нашей клиники:

ЭЭГ при цереброваскулярных заболеваниях

Выраженность нарушений ЭЭГ зависит от тяжести повреждения мозга. Когда поражение церебральных сосудов не приводит к тяжёлой, клинически проявляющейся ишемии мозга, изменения на ЭЭГ могут отсутствовать или носят пограничный с нормой характер. При дисциркуляторных расстройствах в вертебробазилярном русле может наблюдаться десинхронизация и уплощение ЭЭГ.

При ишемических инсультах в острой стадии изменения проявляются дельта- и тета-волнами. При каротидном стенозе патологические ЭЭГ встречаются менее чем у 50% больных, при тромбозе сонной артерии — у 70%, а при тромбозе средней мозговой артерии — у 95% больных.

Стойкость и выраженность патологических изменений на ЭЭГ зависят от возможностей коллатерального кровообращения и тяжести поражения мозга. После острого периода на ЭЭГ наблюдается уменьшение выраженности патологических изменений. В ряде случаев в отдалённом периоде перенесённого инсульта ЭЭГ нормализуется даже при сохранении клинического дефицита.

При геморрагических инсультах изменения на ЭЭГ значительно более грубые, стойкие и распространённые, что соответствует и более тяжёлой клинической картине.

ЭЭГ при черепно-мозговой травме

Изменения на ЭЭГ зависят от тяжести и наличия локальных и общих изменений. При сотрясении мозга в период утраты сознания наблюдают генерализованные медленные волны. В ближайшем периоде могут появляться негрубые диффузные бета-волны амплитудой до 50-60 мкВ.

При ушибе мозга, его размозжении в области поражения наблюдаются тета-волны высокой амплитуды. При обширном конвексиальном поражении можно обнаружить зону отсутствия электрической активности. При субдуральной гематоме на её стороне наблюдают медленные волны, которые могут иметь относительно низкую амплитуду.

Иногда развитие гематомы сопровождается снижением амплитуды нормальных ритмов в соответствующей области из-за «экранирующего» действия крови. В благоприятных случаях в отдалённом периоде после травмы ЭЭГ нормализуется. Прогностическим критерием развития посттравматической эпилепсии является появление эпилептиформной активности.

В части случаев в отдалённом периоде после травмы развивается диффузное уплощение ЭЭГ, свидетельствующее о неполноценности активирующих неспецифических систем мозга.

ЭЭГ при воспалительных, аутоиммунных, прионовых заболеваниях мозга

При менингитах в острой фазе наблюдают грубые изменения в виде диффузных высокоамплитудных дельта- и тета-волн, фокусов эпилептиформной активности с периодическими вспышками билатерально-синхронных патологических колебаний, свидетельствующих о вовлечении в процесс срединных отделов мозга. Стойкие локальные патологические фокусы могут свидетельствовать о менингоэнцефалите или абсцессе мозга.

При панэнцефалитах характерны периодические комплексы в виде стереотипных генерализованных высокоамплитудных (до 1000 мкВ) разрядов дельта- и тета-волн, обычно комбинирующихся с короткими веретёнами колебаний в альфа- или бета-ритме, а также с острыми волнами или спайками. Они возникают по мере прогрессирования заболевания с появления одиночных комплексов, которые вскоре приобретают периодический характер, увеличиваясь по длительности и амплитуде. Частота их появления постепенно возрастает, пока они не сливаются в непрерывную активность.

При герпесном энцефалите комплексы наблюдают в 60-65% случаев, преимущественно при тяжёлых формах заболевания с неблагоприятным прогнозом. Приблизительно в двух третях случаев периодические комплексы фокальны, чего не бывает при панэнцефалите Ван-Богарта.При болезни Крейтцфельда-Якоба обычно через 12 мес от начала болезни появляется непрерывная регулярная ритмическая последовательность комплексов типа острая-медленная волна, следующих с частотой 1,5-2 Гц.

ЭЭГ при дегенеративных и дезонтогенетических заболеваниях

Данные ЭЭГ в сочетании с клинической картиной могут помочь в дифференциальной диагностике, в наблюдении за динамикой процесса и в выявлении локализации наиболее грубых изменений. Частота изменений ЭЭГ у больных паркинсонизмом варьирует, по разным данным, от 3 до 40%. Наиболее часто наблюдают замедление основного ритма, особенно типичное для акинетических форм.

Для болезни Альцгеймера типичны медленные волны в лобных отведениях, определяемые как «передняя брадиритмия».

Она характеризуется частотой 1-2,5 Гц, амплитудой менее 150 мкВ, полиритмичностью, распространением в основном в лобных и передневисочных отведениях. Важной особенностью «передней брадиритмии» является её постоянство.

У 50% больных с болезнью Альцгеймера и у 40% с мультиинфарктной деменцией ЭЭГ в границах возрастной нормы.

Что показывает электроэнцефалограмма головного мозга (ЭЭГ) у детей и взрослых?

Здоровье 25 мая . 1578

Если в прошлом то, что происходит в мозге, даже для врачей оставалось тайной за семью печатями, то сегодня с помощью безопасных способов диагностики они могут заглянуть внутрь черепной коробки человека. Одна из таких диагностических процедур носит название ээг головного мозга . Что показывает это обследование и кому оно назначается?

При подозрениях на нарушения в работе ЦНС назначается ээг головного мозга.

Что показывает у взрослого такое обследование? Позволяя зарегистрировать электрические импульсы, которые передает этот орган, оно демонстрирует мозаику его состояния, дает возможность увидеть, как работают все его участки.

Хотя сегодня большую популярность приобрели КТ и МРТ, ЭЭГ не теряет своей актуальности. Это информативный и недорогой способ определения того, насколько здоров мозг. Диагностика абсолютно безопасна, поэтому подходит даже для младенцев.

Источник: https://ogomeopatii.ru/pokazyvaet-li-jejeg-opuhol-golovnogo-mozga/

Проведение энцефалограммы головного мозга и ее расшифровка

Энцефалограмма головного мозга — это неинвазивный ультразвуковой метод исследования. Звуковые волны проникают через кожу, кости и отражают контуры мозгового вещества с различной амплитудой.

Импульсы поступают от мягких тканей, костей, мозговой оболочки, вещества, ликвора и крови — структур с дифференцированной плотностью. Отраженная картина указывает на патологии в виде очагов поражения, инородных тел, кист или опухолей.

На основе того, что показывает энцефалограмма головного мозга, ставят предварительный дифференциальный диагноз.

У детей до полугодовалого возраста (когда срастание костей черепа не произошло) с помощью энцефалограммы оценивают все внутримозговые структуры. Для взрослых людей методика полезна при обнаружении больших образований на фоне симптомов: звона в ушах и голове, нарушения координации, внутричерепного давления, головной боли или головокружения.

Показаниями для обследования выступают:

- травмы;

- отеки;

- гематомы;

- абсцессы;

- опухолевые образования;

- водянка (гидроцефалия);

- воспаления.

Эхоэнцефалография головного мозга активно используется при ишемии, сотрясениях и ушибах, травмах шейного отдела, вертебробазилярной недостаточности и вегетососудистой дистонии, энцефалопатиях, болезни Паркинсона, гипофизарных аденомах. Показанием к исследованию могут быть шум в ушах и другие признаки внутричерепной гипертензии, нарушение сна, гиперактивность у детей, заикания и нервные тики, а также повышенный тонус мышц.

Методика обследования

Звуковые волны формируются во время деформации диагностической пластины, основное предназначение которой — прием и отражение звуковых волн. Ткани головы по-разному реагируют на ультразвук. Дерма и подкожная жировая клетчатка формируют один тип сигнала, а опухоли и кисты — другой, потому различимы на фоне общей картины.

Энцефалограмма мозга регистрирует волны, отражаемые от внутричерепных структур и сред с отличным звуковым сопротивлением. Костные и мозговые ткани отличаются плотностью. Метод введен в практику шведским неврологом Ларсом Лекселлом еще в 50-х годах 20 века. Устройство генерирует импульс и позволяет зарегистрировать полученный эхо-сигнал. Данные фиксируются и воспроизводятся.

ЭХО-ЭГ (эхоэнцефалография) бывает одно- и двухмерной, что отражается на презентации конечного результата:

- график, изображающий несколько линий, которые соответствуют пульсации различных внутренних структур;

- в виде двухмерной картинки.

Чтобы сделать энцефалограмму головного мозга, не нужно предварительного обследования и анализов. Данная методика не имеет противопоказаний, потому разрешена грудничкам и беременным женщинам. Единственным препятствием становятся открытые раны и свежие шрамы на голове после травм и хирургических вмешательств. Пациентам с данными ограничениями рекомендована магнитно-резонансная томография.

Обследование производится в положении лежа и сидя. При работе с грудным ребенком его придерживают родители.

Единственным неудобным моментом является требование лежать неподвижно, а также неприятные ощущения у детей может вызвать нанесение геля-проводника.

Датчики закрепляются по двум сторонам головы, начиная ото лба к затылочной области. Постоянный сигнал формируют срединные структуры. Данный импульс называется М-эхо.Существуют несколько режимов энцефалограммы:

- Трансмиссионный — предполагает установку двух датчиков на одном уровне по обеим сторонам головы. Один из них будет отправлять сигнал, а другой — принимать. После обработки данных сравнивается средняя линия головы с анатомическими показателями. При патологиях (ушибах, кистах или гематомах) линия отклоняется от нормы.

- Эмиссионный — предполагает подключение одного датчика, который направляет волны непосредственно в исследуемую зону.

- Двумерное исследование предполагает размещение датчиков по всему периметру головы. На экран выводится плоская картинка, что важно для определения асимметрии черепа и посттравматической деформации.

Классическая электроэнцефалография головного мозга уступает современным и точным методам – компьютерной и магнитно-резонансной томографии – в обнаружении мелких патологических очагов.

Отличия расшифровки сигналов заключаются в том, что в эмиссионном режиме один датчик отсылает и получает сигнал, а при трансмиссионном — энцефалограмма головы включает несколько эхосигналов:

- от мягких тканей и костей прямо под источником;

- от внутримозгового вещества и структур между полушариями;

- от внутренних слоев черепа и покрывающих его мозговых оболочек с противоположной стороны.

Особенности расшифровки сигнала

Расшифровка результата энцефалограммы строится вокруг показателя М-эхо, который является стойким и высокоамплитудным ориентиром срединных структур в саггитальном разрезе:

- стенки третьего желудочка;

- прозрачная перегородка;

- большой серп;

- щель между полушариями;

- эпифиз.

Дополнительные малоамплитудные сигналы отражаются от стенок боковых желудочков. М-эхо эхоэнцефалограммы — ориентир для оценки симметрии, так как структуры располагаются на одинаковом расстоянии с двух сторон. На патологию будет указывать разница в сигналах от начального (поверхностного или ближайшего к излучателю) и конечного (отдаленного от него) структурного образования.

Электроэнцефалограмма мозга выявляет структурные отклонения относительно внутренних и внешних ориентиров:

- Патологическим считается отклонение М-эха на 2 мм и более.

- Смещение М-эха обнаруживает патологический очаг в больших полушариях и гипофизе в противоположной стороне относительно сдвига сигнала.

- Большое количество импульсов между начальными сигналами и М-эхо указывает на отек головного мозга.

- Двоение сигнала М-эха, появление зазубренных вершин и расширение оснований указывает на увеличение третьего желудочка.

- Расщепленный импульс третьего желудочка проявляется при увеличенном внутричерепном давлении.

- Повышение показателя сигнала М-эха с 30 до 50 % указывает на риск гипертинзионно-гидроцефального синдрома.

- Отраженные импульсы между начальными и конечными структурами слева и справа в норме одинаковы по интенсивности и количеству. При расхождении показателей фиксируется межполушарная асимметрия,

которая наблюдается при патологических очагах.

Помимо М-эха, датчики фиксируют дополнительные сигналы, которые соответствуют тканям с разной структурой. Расшифровка энцефалограммы не способна указать природу данных образований, потому требуется дополнительное и высокоточное обследование.

Диагностика с помощью ЭЭГ основывается на точности расшифровки:

- Сотрясение мозга не сопровождается смещением М-эха, поскольку не приводит к структурным аномалиям.

- При ишемических инсультах расшифровка не показывает сдвиги срединных структур, но значение М-эхо может быть уменьшено на 2 мм. При геморрагическом кровоизлиянии — увеличено на 5 мм и более.

- Очаговые ушибы и отек мозга приводят к смещению М-эха на 2 – 5 мм на протяжении четырех суток. Признак уменьшается за три недели. Очаг ушиба определяется по пикообразным сигналам, отражающим мелкие зоны кровоизлияний.

- Сдавление мозга регистрируется рано с помощью смещения М-эха до 6 – 15 мм. Аналогичным образом выявляются супратенториальные гематомы оболочек. Особенностью диагностики является наличие мертвой зоны, в которой звуковая волна отражается между очагами со скоплением крови и мозговыми веществом и его оболочками. Гематома выражается высокоамплитудными сигналами без пульсации и особенно заметна на фоне противоположной картины боковых желудочков, имеющих низкоамплитудные сигналы с пульсацией.

- Отек мягких тканей черепа дает картину увеличенного расстояния от начальных и конечных структур. Потому ориентиром для измерения становится отдаленность М-эхо и конечного сигнала.

- Двусторонние гематомы полушарий, задней черепной ямки и лобнополюсной области не выявляются методом энцефалограммы в силу отсутствия ориентира в виде средних структур. Применяется двумерный метод диагностики со множественными датчиками, чтобы обеспечить разные углы направления звуковых волн. Расшифровка таких данных занимает больше времени.

Отклонение индекса третьего желудочка от нормального значения (23) указывает на присутствие аномалии, а его внутренняя стенка колеблется на уровне 4 – 5.

В процессе лечения энцефалограмму головного мозга применяют для отслеживания динамики состояния пациентов.

После травмы проводятся замеры желудочков, определяется вентрикулярный индекс и величина пульсации, рассчитывается процент к М-эхо.

Когда пульсация нарастает, то внутричерепное давление повышается, а при ее снижении и нормализации ткани восстанавливаются. В случаях остановки пульсации диагностируют терминальную кому — остановку кровообращения.

Диагностические процедуры для малышей

Деткам ЭЭГ делают, если врач предполагает наличие у малыша повышенного внутричерепного давления, гидроцефалии, субарахноидальных кист и подобных новообразований.

Для диагностических мероприятий ребенка достаточно использовать волны, имеющие частоту около 2,6 МГц. Детям постарше эхоэнцефалограмму чаще всего проводят после ушибов, чтобы выявить структурные аномалии.

На основании этих данных диагноз подтверждается, назначается дополнительное обследование.

Роль метода в современной неврологии

Сейчас большинство людей не знают, что такое электроэнцефалография, так как на смену пришли более инновационные визуальные методы диагностики. Хотя специалисты улучшают оборудование, позволяя проводить многоосевое исследование и эхопульсографию. Новые возможности показано использовать для оценки сосудов мозга при диагностике внутричерепного давления.

Источник: https://glmozg.ru/boli-i-diagnostika/entsefalogramma-golovnogo-mozga.html