Внезапная дисграфия у взрослого

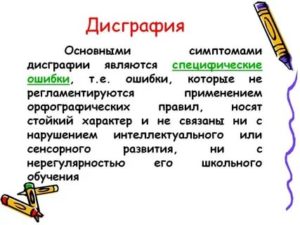

Дисграфия

Дисграфия – это частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи.

Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения. Диагностика дисграфии включает анализ письменных работ, обследование устной и письменной речи по специальной методике.

Коррекционная работа по преодолению дисграфии требует устранения нарушений звукопроизношения, развития фонематических процессов, лексики, грамматики, связной речи, неречевых функций.

Дисграфия – специфические недостатки письма, вызванные нарушением ВПФ, принимающих участие в процессе письменной речи.

Согласно исследованиям, дисграфия выявляется у 53 % учащихся вторых классов и 37-39% учащихся среднего звена, что говорит об устойчивости данной формы речевого нарушения.

Высокая распространенность дисграфии среди школьников связана с тем фактом, что около половины выпускников детских садов поступают в первый класс с ФФН или ОНР, при наличии которых невозможен процесс полноценного овладения грамотой.

По степени выраженности расстройств процесса письма в отечественной логопедии различают дисграфию и аграфию. При дисграфии письмо искажается, но продолжает функционировать как средство общения.

Аграфию характеризует первичная неспособность овладеть навыками письма, их полная утрата.Поскольку письмо и чтение неразрывно связаны, нарушение письма (дисграфия, аграфия) обычно сопровождается нарушением чтения (дислексией, алексией).

Дисграфия

Овладение процессом письма находится в тесной взаимосвязи со степенью сформированности всех сторон устной речи: звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, связной речи. Поэтому в основе развития дисграфии могут лежать те же органические и функциональные причины, которые вызывают дислалию, алалию, дизартрию, афазию, задержку речевого развития (ЗРР).

- Органические причины. К последующему появлению дисграфии может приводить недоразвитие или поражение головного мозга в пренатальном, натальном, постнатальном периодах: патология беременности, родовые травмы, асфиксия, менингиты и энцефалиты, инфекции и тяжелые соматические заболевания, вызывающие истощение нервной системы ребенка.

- Социально-психологические факторы. Включают двуязычие (билингвизм) в семье, нечеткую или неправильную речь окружающих, дефицит речевых контактов, невнимание к речи ребенка со стороны взрослых, неоправданно раннее обучение ребенка грамоте при отсутствии у него психологической готовности.

Группу риска по возникновению дисграфии составляют дети с конституциональной предрасположенностью, различными речевыми нарушениями, ЗПР. К дисграфии или аграфии у взрослых чаще всего приводят черепно-мозговые травмы, инсульты, опухоли головного мозга, нейрохирургические вмешательства.

Письмо является сложным многоуровневым процессом, в реализации которого участвуют различные анализаторы: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, двигательный, осуществляющие последовательный перевод артикулемы в фонему, фонемы в графему, графемы в кинему. Залогом успешного овладения письмом является достаточно высокий уровень развития устной речи. Однако, в отличие от устной речи, письменная речь может развиваться только при условии целенаправленного обучения.

В соответствии с современными представлениями, патогенез дисграфии у детей связан с несвоевременным становлением процесса латерализации функций головного мозга, в т. ч. установления доминантного по управлению речевыми функциями большого полушария. В норме эти процессы должны быть завершены к началу школьного обучения.

В случае задержки латерализации и наличия у ребенка скрытого левшества корковый контроль над процессом письма нарушается.

При дисграфии имеет место несформированность ВПФ (восприятия, памяти, мышления), эмоционально-волевой сферы, зрительного анализа и синтеза, оптико-пространственных представлений, фонематических процессов, слогового анализа и синтеза, лексико-грамматической стороны речи.

С точки зрения психолингвистики, механизмы дисгрфии рассматриваются как нарушение операций порождения письменного высказывания: замысла и внутреннего программирования, лексико-грамматического структурирования, деления предложения на слова, фонематического анализа, соотнесения фонемы с графемой, моторной реализации письма под зрительным и кинестетическим контролем.

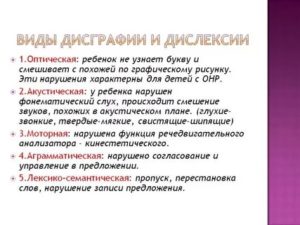

В зависимости от несформированности или нарушения той или иной операции письма выделяют 5 форм дисграфии:

- артикуляторно-акустическую дисграфию, связанную с нарушением артикуляции, звукопроизношения и фонематического восприятия;

- акустическую дисграфию, связанную с нарушением фонемного распознавания;

- дисграфию на почве несформированности языкового анализа и синтеза;

- аграмматическую дисграфию, связанную с недоразвитием лексико-грамматической стороны речи;

- оптическую дисграфию, связанную с несформированностью зрительно-пространственных представлений.

Наряду с «чистыми» формами дисграфии, в логопедической практике встречаются смешанные формы. Современная классификация выделяет:

I. Специфические нарушения письма:

1. Дисграфии:

- Дисфонологические дисграфии (паралалические, фонематические).

- Метаязыковые дисграфии (диспраксические или моторные, дисграфии вследствие нарушения языковых операций).

2. Дизорфографии:

- Морфологические дизорфографии.

- Синтаксические дизорфографии.

II. Неспецифические нарушения письма, связанные с педагогической запущенностью, ЗПР, УО и т. д.

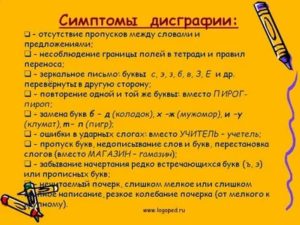

Признаки, характеризующие дисграфию, включают типичные и повторяющиеся на письме ошибки стойкого характера, не связанные с незнанием правил и норм языка. Типичные ошибки, встречающиеся при различных видах дисграфий, могут проявляться:

- смешением и заменами графически сходных рукописных букв (ш-щ, т-ш, в-д, м-л) или фонетически сходных звуков на письме (б–п, д–т, г–к, ш-ж);

- искажением буквенно-слоговой структуры слова (пропусками, перестановками, добавлением букв и слогов);

- нарушением слитности и раздельности написания слов;

- аграмматизмами на письме (нарушением словоизменения и согласования слов в предложении).

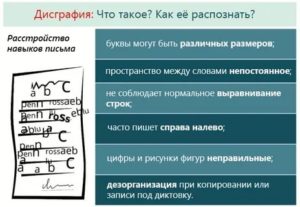

Кроме этого, при дисграфии дети пишут медленно, их почерк обычно трудно различим. Могут иметь место колебания высоты и наклона букв, соскальзывания со строки, замены прописных букв строчными и наоборот. О наличии дисграфии можно говорить только после того, как ребенок овладевает техникой письма, т. е. не раньше 8–8,5 лет.

Довольно часто при дисграфии выявляется неречевая симптоматика: неврологические нарушения, снижение работоспособности, отвлекаемость, гиперактивность, снижение объема памяти и др.

Артикуляторно-акустическая дисграфия

В случае артикуляторно-акустической дисграфии специфические ошибки на письме связаны с неправильным звукопроизношением (как произносит, так и пишет).

В этом случае замены и пропуски букв на письме повторяют соответствующие звуковые ошибки в устной речи. Артикуляторно-акустическая дисграфия встречается при полиморфной дислалии, ринолалии, дизартрии (т. е.

у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи).

Акустическая дисграфия

При акустической дисграфии звукопроизношение не нарушено, однако фонематическое восприятие сформировано недостаточно. Ошибки на письме носят характер замен букв, соответствующих фонетически сходным звукам (свистящих — шипящими, звонких – глухими и наоборот, аффрикат — их компонентами).

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза

Характеризуется нарушением деления слов на слоги, а предложений на слова.

При данной форме дисграфии ученик пропускает, повторяет или переставляет местами буквы и слоги; пишет лишние буквы в слове или не дописывает окончания слов; пишет слова с предлогами слитно, а с приставками раздельно. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза встречается среди школьников наиболее часто.

Аграмматическая дисграфия

Отличается множественными аграмматизмами на письме: неправильным изменением слов по падежам, родам и числам; нарушением согласования слов в предложении; нарушением предложных конструкций (неправильной последовательностью слов, пропусками членов предложения и т. п.). Аграмматическая дисграфия обычно сопутствует общему недоразвитию речи, обусловленному алалией, дизартрией.

Оптическая дисграфия

При оптической дисграфии на письме заменяются или смешиваются графически сходные буквы.

Если нарушается узнавание и воспроизведение изолированных букв, говорят о литеральной оптической дисграфии; если нарушается начертание букв в слове, — о вербальной оптической дисграфии.

К типичным ошибкам, встречающимся при оптической дисграфии, относится недописывание или добавление элементов букв («л» вместо «м»; «х» вместо «ж» и наоборот), зеркальное написание букв.

Для выявления органических причин дисграфии, а также исключения дефектов зрения и слуха, которые могут привести к нарушениям письма, необходимы консультации невролога (детского невролога), офтальмолога (детского окулиста), отоларинголога (детского ЛОРа). Обследование уровня сформированности речевой функции проводится логопедом.

Задачами диагностики письменной речи служат разграничение дисграфии с элементарным незнанием правил правописания, а также определение ее формы. Обследование при дисграфии осуществляется в несколько этапов:

- проводится изучение и анализ письменных работ;

- внимательно изучается общее и речевое развитие ребенка для выяснения возможных причин дисграфии;

- обращается внимание на состояние ЦНС, зрения, слуха;

- исследуется строение артикуляционного аппарата, речевая и ручная моторика, определяется ведущая рука;

- производится оценка состояния звукопроизношения, фонематического анализа и синтеза; слуховой дифференциации звуков; слоговой структуры слова; особенностей словарного запаса и грамматического строя речи.

Только после всестороннего изучения сформированности устной речи переходят к обследованию письменной речи: ребенку или взрослому с дисграфией даются задания на списывание печатного и рукописного текста, письмо под диктовку, составление описания по картинке, чтение слогов, слов, текстов и т. п. На основании анализа типичных ошибок, отраженных в протоколе обследования речи, выносится логопедическое заключение.

Логопедическая работа по коррекции дисграфии выстраивается с учетом механизмов и формы нарушения письменной речи. Общие подходы к преодолению дисграфии предполагают восполнение пробелов в звукопроизношении и фонематических процессах; обогащение словаря и формирование грамматической стороны речи; развитие связной речи.

Важное значение в структуре логопедических занятий по коррекции дисграфии занимает развитие аналитико-синтетической деятельности, слухового и пространственного восприятия, памяти, мышления, двигательной сферы. Полученные навыки устной речи закрепляются с помощью письменных упражнений.

По основному заболеванию лицам с дисграфией и аграфией могут назначаться курсы медикаментозной терапии и реабилитационного лечения (физиотерапия, массаж, ЛФК, гидротерапия).Для преодоления дисграфии требуется слаженная работа логопеда, педагога, невролога, ребенка и его родителей (или взрослого пациента). Поскольку нарушения письма самостоятельно не исчезают в процессе школьного обучения, дети с дисграфией должны получать логопедическую помощь на школьном логопункте.

Предупреждение дисграфии должно начинаться еще до начала обучения ребенка грамоте.

В профилактическую работу необходимо включать целенаправленное развитие ВПФ, способствующих нормальному овладению процессами письма и чтения, сенсорных функций, пространственных представлений, слуховых и зрительных дифференцировок, конструктивного праксиса, графомоторных навыков. Важное значение имеет своевременная коррекция нарушений устной речи, преодоление фонетического, фонетико-фонематического и общего недоразвития речи.

Сложную проблему представляет вопрос оценки успеваемости по русскому языку детей с дисграфией. В период проведения коррекционной работы целесообразно осуществлять совместную проверку контрольных работ по русскому языку учителем и логопедом, выделение специфических дисграфических ошибок, которые не должны учитываться при выставлении оценки.

Источник: https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia

Дисграфия: понятие, виды, симптомы, причины и лечение заболевания

страница / Инструкция по работе / Дисграфия

Дисграфия— это неспособность (или сложность) овладеть письмом при нормальном развитии интеллекта. В большинстве случаев дислексия и дисграфия наблюдаются у детей одновременно, хотя у некоторых они могут встречаться и по отдельности.

В последние годы наблюдается стремительный рост количества детей с дисграфическими и дислексическими нарушениями. В настоящее время в начальной школе до 50% школьников испытывают специфйические трудности в овладении письмом и чтением. Причем у большинства из них данные нарушения сохраняются и в более старших классах.

Предпосылки возникновения дисграфии у ребенка:

- фонетико-фонематические нарушения;

- ребенок левша;

- в семье говорят на двух или более языках;

- проблемы с памятью, вниманием;

- несформированость зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза;

Признаки и симптомы

Упомянутые выше нарушения письменной речи – основные признаки того, что у ребёнка наличествует дисграфия. Однако неопытному родителю самостоятельно определить её бывает непросто, поскольку он может спутать симптомы данного расстройства с обычными ошибками, связанными с освоением нового материала или педагогической запущенностью (к которой относятся, например, пропуски занятий).

Каждый человек в любом возрасте, начиная осваивать новую для себя деятельность, обязательно делает ошибки. Чтобы выявить именно указанное нарушение письменной речи, нужно пристально присматриваться к самим ошибкам, их характеру и повторяемости. Окончательный диагноз, впрочем, может поставить только специалист.

Одним из признаков расстройства письменной речи является неразборчивый почерк. Ребёнок пишет неровно и медленно, буквы «плавают», строчные буквы он заменяет на заглавные и наоборот.

Важно отметить, что при этом расстройстве интеллект в целом находится в норме, ребёнок ничем не отличается от своих «здоровых» сверстников.

Однако на почве расстройства письменной речи могут возникнуть психологические проблемы, которые нередко сопровождают человека в течение всей своей жизни.

Это тревожность, страх совершения ошибки, неуверенность в себе, замкнутость, рассеянность и другие свойства личности.

На что стоит обратить внимание:

- Частые фонетические ошибки (слово — сово», медведь — мевет и т.д.);

- Ошибки в очень простых словах (напр. в слове «как»);

- Пропуск слогов, неверные окончания и т.д.

Для того чтобы писать грамотно и нормально читать, достаточно обладать средним интеллектом. Однако не стоит раньше времени бить тревогу, если кто-то из учащихся испытывает затруднение во время обучения. Важно понимать, что дисграфия никаким образом не влияет на умственное развитие. Такой человек адекватно воспринимает устную информацию и способен обучаться.

Какие дети попадают в фактор риска:

- левши;

- бывшие левши (родители или учителя переучили ребенка на правую руку);

- дети, начавшие раннее обучение в школе;

- дети, растущие в мультиязычной семье;

- дети, страдающие рассеянным вниманием;

- дети, которые рано начали заниматься с логопедом.

Коррекция дисграфии является прерогативой логопедов. Специалист порекомендует необходимые упражнения и научит правильному подходу к обучению. Однако нелишним будет обратиться к психологам, так как причиной недуга могли стать: дефицит общения, некорректная или нечеткая речь окружающих, очень раннее начало обучения грамоте и т.д. В результате появившаяся психологическая травма.

Как проявляется дисграфия – симптомы

Дисграфия обычно проявляется в отсутствии реального научения письму. Трудностями в графическом воспроизведении букв, цифр и даже простых рисунков:

- ребенок с дисграфией использует ручку неправильно;

- пишет отрывисто, без плавности и координации, таким образом, чрезмерно быстро или медленно;

- оказывает слишком сильное давление на лист, может проткнуть страницу и перейти на окружающие листы. Чрезмерное напряжение мышц вызывает раздражающие и болезненные спазмы.

В результате таких нарушений искажается размер и пропорции букв, расстояние между буквами и словами, интервал между строками, поэтому почерк получается «грязный» или нечитаемый:

- буквы могут быть разных размеров: очень большие или слишком маленькие, неравные, изуродованные, заполненные орнаментом или с телами эллипсоидной формы, не полностью закрытыми;

- пространство между словами постоянно изменяется, то слишком широкое, то слишком близкое;

- пишущий не соблюдает выравнивание в строках, происходит подъем или спуск строчки, буквы выходят из строк и иногда даже с листа;

- часто нормальный ход слева направо, меняется на справа налево;

- также в записи цифр и рисования мелких геометрических фигур неправильно могут быть воспроизведены цифры (без закрытия линии или со скруглением углов).

- не может переписывать текст или записывать под диктовку, потому что это предполагает двойную нагрузку: визуальное или звуковое декодирование слов, и последующая их запись.

В дополнение к письму ребёнок с дисграфией может иметь трудности в повседневной жизни, которые возникают из снижения способности координации движений и меньшей способности к организации в пространстве-времени.

В результате, ребёнку с дисграфией трудно выполнять даже простые операции, такие как:

- завязать шнурки;

- одеваться;

- порезать мясо;

- ориентироваться в пространстве;

- ориентироваться во времени;

- читать часы.

Дисграфия – определение

Дисграфия у детей – нарушение освоения письменной речи, расстройство процесса письма. При данной патологии ребенок в силу определенных причин не может грамотно писать.

Как любые нарушение, она имеет определенные симптомы проявления. Это частые и стойкие ошибки письма, не исчезающие самостоятельно. Стоит отметить, что ошибки допускаются не из-за незнания правил, норм языка.

При этом скорость написания медленная, а почерк еле различим.

Не стоит данное нарушение путать с аграфией, алексией, которые характеризуются полной неспособностью ребенка освоить навыки письма.

Согласно исследованиям, признаки дисграфии наблюдаются примерно у половины учащихся начальной школы и у третей части учащихся среднего звена. Данные статистики позволяют утверждать, что дисграфия характеризуется устойчивым характером.

Что такое дисграфия и дисграфические ошибки

Дисграфия

– это расстройство письменной речи, заключающееся в специфических повторяющихся ошибках при письме.

При этом ошибки не связаны с общим уровнем интеллекта, успеваемостью в обучении и развитием личности как таковым: чаще всего это отклонение наблюдается у абсолютно нормальных детей, многие из них преуспевают в учёбе, быстро усваивают информацию, активны в творческом плане.

Вместе с тем у таких детей недостаточно сформированы некоторые психические функции, отвечающие за реализацию письменной речи. Исследования показывают, что более половины учащихся вторых классов имеют дисграфию.

В средних классах это расстройство также достаточно широко распространено.

У исследователей принято разделять данное отклонение на две стадии. Собственно дисграфия заключается в частичном нарушении письменной способности при общей её сохранности; но есть ещё аграфия – полная утрата способности писать. Нередко это отклонение сопровождается также дислексией – нарушениями чтения, поскольку чтение и письмо – это тесно связанные функции психики.

Дисграфические ошибки

– это простые, специфические и очень странные ошибки, которые отличаются от тех, что делают люди, не знающие грамматики или имеющие проблемы со слухом и зрением.

Ребёнок может не различать на письме похожие по звучанию буквы (с – ш, с – з, д – т и др.), путает похожие по написанию письменные буквы (в – д, п – т), пишет буквы и слова в зеркальном отражении (это, как правило, характерно для левшей); он может не дописывать слова, пропускать целые слова в тексте, неправильно разбивать услышанную речь на слова (у дома – «удома», вскочил – «вско чил»), зацикливаться на написании одной и той же буквы («беерег»).

Ребёнок может не различать звонкие и глухие согласные, твёрдые и мягкие, хотя произносит их всегда правильно; или же не распознаёт нужные фонемы в словах, произнесённых искажённо (в том числе при дефекте речи). Может переставлять буквы и слоги в словах. Все эти и другие подобные ошибки должны насторожить родителей и учителей.

Дисграфия у взрослых

Дисграфия у взрослых встречается не менее часто, чем у детей. Причиной возникновения данного расстройства может стать опухоль, черепно-мозговая травма, менингит, асфиксия, родовые травмы и т.д.

Дисграфия у взрослых проявляется, так же как и у детей: ошибки во время письма, которые человек повторяет из раза в раз, при этом хорошо зная грамматику и орфографию. Часто люди, страдающие данным недугом, путают буквы, которые внешне схожи по написанию (ъ-ь, в-ь, ш-щ, г-р и т.д.)

У детей

Причины дисграфии у детей:

- Перинатальные патологии; наследственность; болезни и травмы в младенчестве

- Обучение иностранным языкам в раннем возрасте; билингвистическая или многоязычная семья

- Авторитарные методы воспитания

- Ограничение речевого общения в семье; «сюсюканье», нечёткое произношение слов взрослыми

- Злоупотребление телевизором

- Неврологические осложнения; расстройство внимания, памяти; дислексия (нарушение чтения)

- Переучивание ребёнка-левши

- Начало школьной учёбы с 6 лет

У взрослых

Дисграфию у взрослых провоцируют следующие причины:

- Черепно-мозговые травмы

- Инсульты, опухоли мозга

- Менингит

- Нейрохирургические вмешательства

- Травмы, полученные при родах

- Перенесённая асфиксия

Основные причины

Как было сказано выше, дисграфия связана с навыком письма, формирующимся у человека. Потому связь имеется и со всеми сторонами устной речи пациента.

Важную роль играют состояния звукопроизношения, фонематическое восприятие, лексико-грамматическая сторона, связность и внятность речи.

Потому развитие дисграфии может иметь под собой те же причины, что и прочие логопедические нарушения, например, дизартрия или алалия.

Как и в случае, к примеру, дизартрии, дисграфия может быть вызвана поражениями головного мозга, его недоразвитостью в период беременности матери и в послеродовой период.

Нередко причинами могут послужить патологическое течение беременности, травмы, полученные в процессе родоразрешения, асфиксия.

Нейроинфекционные заболевания, например, менингиты и энцефалиты, соматические заболевания в тяжелой стадии также вызывают поражения ЦНС ребенка и, как следствие, дисграфию.

Помимо факторов, обусловленных физическим состоянием ЦНС пациента, большое значение в формировании нарушений письменной речи играют социально-психологические причины. Это может быть двуязычие в семье, частные контакты со страдающими нарушениями речи, дефицит речевых коммуникаций, а также невнимательное отношение родителей к ребенку в период формирования речевого навыка и навыка письма.

Раннее начало обучения ребенка грамоте также может вызвать затруднения с письмом, поскольку психологически он еще не готов к восприятию такого объема информации. Кроме того, дисграфия может появиться у детей с определенной конституциональной предрасположенностью и заторможенностью психического развития.

Появление дисграфии у пациентов во взрослом возрасте обусловлено наличием черепно-мозговых травм в анамнезе, инсультами, нейрохирургическими оперативными вмешательствам. Опухоли головного мозга также могут способствовать нарушениям функции письменной речи.

Причина возникновения расстройства письменной речи чаще всего кроется в недостаточном развитии определённых отделов головного мозга. Как правило, эти нарушения не столь большие, чтобы помешать развитию интеллекта в целом, однако определённые элементы распознавания и интерпретации речи они затрудняют. Есть данные о том, что расстройство может иметь наследственный характер.

Источник: https://NarkoPro.ru/profilaktika/disgrafiya-u-vzroslyh.html

Дисграфия — это патология, которую можно корректировать: виды и лечение

В начальной школе многие дети имеют затруднения при грамотном письме.

Следует отметить, что некоторые из них не могут грамотно писать не потому, что испытывают затруднения с грамматикой и пунктуацией, проблема носит более сложный характер, обусловленный несформированной высшей психической деятельностью.

Конечно, ошибки в тексте встречаются практически у всех учеников начальной школы, но лишь у 12-20% учащихся причина кроется в дисграфии. Дисграфия — это серьезное нарушение в психике детей, которое необходимо устранять на раннем этапе.

Дети, страдающие этим расстройством, во время письма совершают серьезные ошибки: путают слова, повторяют одно и то же слово и путают буквы. Данное заболевание не является признаком задержки интеллектуального развития и поддается коррекции.

Признаки дисграфии

На что стоит обратить внимание:

- Частые фонетические ошибки (слово — сово», медведь — мевет и т.д.);

- Ошибки в очень простых словах (напр. в слове «как»);

- Пропуск слогов, неверные окончания и т.д.

Для того чтобы писать грамотно и нормально читать, достаточно обладать средним интеллектом. Однако не стоит раньше времени бить тревогу, если кто-то из учащихся испытывает затруднение во время обучения.

Важно понимать, что дисграфия никаким образом не влияет на умственное развитие. Такой человек адекватно воспринимает устную информацию и способен обучаться. Затруднения возникают именно с визуальной информацией.

Часто можно встретить «отзеркаленные» буквы в тексте, который написал человек, страдающий данным недугом.

Дисграфия и дислексия являются схожими по своей природе недугами, поэтому часто люди страдают от обоих расстройств сразу.Какие дети попадают в фактор риска:

- левши;

- бывшие левши (родители или учителя переучили ребенка на правую руку);

- дети, начавшие раннее обучение в школе;

- дети, растущие в мультиязычной семье;

- дети, страдающие рассеянным вниманием;

- дети, которые рано начали заниматься с логопедом.

Коррекция дисграфии является прерогативой логопедов. Специалист порекомендует необходимые упражнения и научит правильному подходу к обучению.

Однако нелишним будет обратиться к психологам, так как причиной недуга могли стать: дефицит общения, некорректная или нечеткая речь окружающих, очень раннее начало обучения грамоте и т.д.

В результате появившаяся психологическая травма.

Виды дисграфии

Специалисты разделяют дисграфию на следующие виды:

- Артикуляторно — акустическая.

- Акустическая.

- Проблемы звукового анализа.

- Аграмматическая.

- Оптическая.

Коррекция дисграфии – это совместная работа учителей, родителей и логопеда. Для того чтобы в полной мере понять природу данного расстройства, следует разобраться в предмете более углубленно.

- Человек, невнятно произносящий отдельные звуки и путающий в речи букву «р» и «л» подвержен артикуляторно — акустической дисграфии. Неспособность правильно произнести какую-либо букву часто приводит к ее умышленному пропуску. К примеру, обследуемый испытывает затруднение при выговоре чередующихся согласных, что приводит к некорректному произношению слов: «приток – питок», «трансформация – тансфомация», «тридцать – тицать», «творог — толог» и т.д.

- Если человек путает буквы, то причина этому может заключаться в акустической дисграфии. Звонкие и шипящие звуки в одном слове провоцируют человека некорректно произносить и писать некоторые слова.

- Суммирование нескольких слов в одно, является причиной патологии, характерного для неправильного звукового анализа. Например, человек вместо «красивый интерьер» произносит «кратирьер». Часто люди, страдающие от данного расстройства склоны к написанию предлогов отдельно от слов, так как слышат между ними ярко выраженную границу: «извечный – из вечный», «перевал — пере вал» и т.д.

- Неспособность согласовывать слова является явным признаком аграмматического расстройства. В качестве примера можно привести следующие словосочетания: непростой решения, сложная задачи и т.д.

- Очень часто встречается расстройство, при котором дети пишут некоторые буквы, форма которых ярко выражена наоборот. Буквы словно отзеркаленны (Я, Р, В, Ь и т.д.). Такое расстройство обусловлено оптической дисграфией.

Это основные формы недуга, на практике часто встречаются более сложные варианты, которые суммируют в себе несколько форм. Несмотря на наличие такого количества форм, лечение дисграфии во многом проходит по одной методологии.

Советы родителям, чьи дети нуждаются в коррекции речи и письма

Ни в коем случае не ругать детей с недугом и не кричать на них. Такое поведение приведет лишь к усугублению ситуации. Обследуемый должен чувствовать заботу и внимание со стороны родителей.

Вся работа должна проходить в комфортной обстановке.

Следует понимать, что на детей оказывается некий прессинг, который может повлиять на их психику и сформировать психологические барьеры, способные ограничить их дальнейшую жизнь.

https://www.youtube.com/watch?v=Lccu3F01R4Y

Если преподаватель обращается с учениками грубо и постоянно упрекает в ошибках, то дети могут вырасти в аморфных людей, которые будут бросать любое начинание при первой же неудаче или ошибке.

Страдающие дисграфией вовсе не неизлечимы. В 70-80% случаев, если заняться исправлением недуга в дошкольном возрасте, то проблема решится. Следует внимательно относиться к ребенку, в таком случае его проблемы будут видны на раннем этапе, что в разы увеличит вероятность их устранения.

Обращаться за помощью следует только к опытному логопеду. Также необходимо показать ребенка психоневрологу, который сможет выявить вспомогательные отклонения. Не стоит пренебрегать услугами репетитора. Репетитор будет заниматься только одним учеником в удобной для него обстановке, зная особенности своего подопечного и учитывая их во время обучения.

В каждом деле необходима система, для достижения наилучших результатов, лечение дисграфии не исключение. Следует проводить занятия систематически, не нарушая график.

Также обязательно следует определить причины патологии.

Диагностика дисграфии у детей

Диагностика дисграфии подразумевает прохождение обследований у невролога, офтальмолога, отоларинголога и логопеда. Как уже говорилось ранее дисграфия и дислексия имеют схожие характеристики, поэтому помощь квалифицированных специалистов поможет выявить оба расстройства и устранить их.

В первую очередь необходимо точно определить, не является ли неграмотная речь обследуемого следствием патологии, а не банального незнания правил правописания.

Обследование будет проходить в несколько этапов:

- Вначале будут исследованы письменные работы и проведен их анализ.

- Далее необходимо послушать устную речь и определить наличие отклонений. Во время исследования ведется наблюдение за жестикуляцией манерой изъясняться, также определяется ведущая рука.

- Во время всего обследования специалисты исследуют словарный запас, произношение различных звуков, восприятие звуков и слоговую структуру, которую составляет обследуемый во время разговора.

- После того как исследования речи завершатся, начинается исследование письменной речи. Обследуемый переписывает сначала печатный, рукописный текст, затем выполняет диктант, составляет описания по изображениям, читает слога, слова и тексты.

Когда все процедуры закончены, логопед анализирует результаты и выносит заключение. Дислексия и дисграфия у детей, как правило, ярко выражены и их определение зачастую не составляет особых затруднений у специалиста.

Многим может показаться, что вышеуказанные процедуры можно провести дома, без помощи специалиста, но это абсолютно неверно. Для того чтобы выполнить максимально точное обследование, необходимо обладать опытом и необходимыми знаниями. В противном случае можно совершить ряд ошибок, что приведет к неправильному заключению и неверному пониманию как лечить патологию.

Коррекция дисграфии у детей школьного возраста

Лечить дисграфию необходимо совместными усилиями. Работая вместе с преподавателями, родителями и логопедом, ребенок может избавиться от данного отклонения.

Если ребенок испытывает трудности в разговорной речи, то необходимо обеспечить его систематической практикой. Такой специальный диктант должен отличаться от обычного. Следует четко проговаривать слова, указывать знаки препинания. Перед началом диктанта следует четко прочитать весь текст.

Следует избегать возникновения отрицательных эмоций. В негативной обстановке дети воспринимают любое лечение как что-то навязываемое и подсознательно будут стремиться абстрагироваться.

Не стоит проявлять чрезмерное внимание и крайнюю озабоченность данным отклонением. От повышенного внимания к проблеме, ребенок решит, что с ним что-то не так и начнет воспринимать себя неполноценным, что в корне не соответствует действительности.Необходимо привить ребенку настроение достижение грандиозной цели. Следует хвалить (в меру) ребенка и поощрять его приятными сюрпризами, чтобы он относился к лечению с особым рвением и был нацелен на достижение отличного результата.

Лечение у логопеда будет происходить по другой системе. Логопеды основывают лечение на специальной азбуке и наборе специфических речевых игр. Упражнение с азбукой сводится к тому, что детям предлагается сложить слово и обозначить его грамматические элементы. Данное упражнение помогает запомнить структуру слов, внешний вид букв и учит правильному произношению.

Далее логопед дает ребенку понимание различий твердых и мягких и глухих звуков. Ребенок повторяет слова и подбирает свои, которые соответствуют требуемым звукам. Вовремя работы идет анализ звуков, букв и слогов из которых состоят слова.

Существует отличное упражнение, которое необязательно проходить вместе с логопедом. Ребенок пишет какой-либо текст (необязательно под диктовку) и проговаривает каждое слово. Очень важно, чтобы ребенок четко произносил слабые доли.

Пример: «сколькО стоИт мОлОко». Ведь в устной речи данная фраза произносится совсем по-другому – «сколька стоет малако».

Слабые доли в данном примере – это звуки, которые при быстрой речи могут изменяться, не влияя на смысл слова. С виду простое упражнение, но при систематическом занятии, оно очень действенно.

Профилактика дисграфии у ребенка

Узнав про дисграфию и поняв, что такое отклонение может отрицательно сказаться на ребенке в будущем, автоматически приводит к выводу, что чем раньше оно будет обнаружено, тем лучше. Желательно определить, есть ли у ребенка данный недуг еще до того, как он приступит к изучению грамоты.

Существует множество упражнений, которые отлично подходят для профилактики дисграфии у детей дошкольного возраста:

- Определение предмета по контурному изображению.

- Поиск одинаковых предметов на картинке.

- Игра в лабиринт. На листке бумаги чертится лабиринт, ребенку необходимо провести ручкой линию через весь лабиринт не касаясь стен.

- Определить предмет по отдельным деталям.

- Поиск лишнего предмета на картинки, который не соответствует остальным (например, среди овалов и кружков, лишним будет треугольник или квадрат и наоборот).

- Соотношение предметов с их силуэтом. Существуют специальные развивающие игрушки, например куб с отверстиями разной формы, в которые необходимо вставить фигурки той же формы, что и отверстия.

Коррекция дисграфии – не самый простой процесс, как для ребенка, так и для родителей. Придется проделать большую работу и проявить все свои сильные стороны, чтобы поддержать ребенка и помочь ему избавиться от недуга. Самые главные специалисты для ребенка – это его родители. Работайте с ребенком, заручитесь поддержкой логопеда и все получится.

Источник: https://VseoRechi.ru/narushenie-rechi/disgrafiya.html

Дисграфия – что это за расстройство, коррекция, симптомы и диагностика на МЕД Zoon

Дисграфия – это частичное расстройство процесса письма, связанное с нарушением психических функций, участвующих в контроле письменной речи. Заболевание проявляется устойчивыми типичными ошибками, повторяющимися при письме, которые не исчезают самостоятельно (без целенаправленной коррекции).

Дисграфия редко встречается в чистом виде. У разных детей возникающие нарушения зависят от повреждения определенных зон коры головного мозга. В зависимости от проявления проблемы в медицине различают несколько типов заболевания.

Артикуляторно-акустическая

При артикуляторно-акустической дисграфии у детей появляются ошибки на смешивание, пропуски и замены букв, которые обозначают звуки, близкие по акустическим, артикуляционным признакам. Основные симптомы данного вида дисграфии:

неумение одновременно выговаривать звуки, правильно воспринимать их на слух;

замена букв на фонетически близкие по звучанию;

добавление лишних букв, слогов;

неправильное обозначение мягкости на письме;

изменение очертания букв.

Такие ошибки не поддаются корректировке, они возникают снова и снова, несмотря на замечания и объяснения преподавателей. Для преодоления данного вида необходимо работать над четкой слуховой дифференциацией звуков (особенно звонких-глухих и твердых-мягких согласных), правильным произношением.

Акустическая

Дисграфия на основе фонемного распознавания (акустическая) является следствием такого нарушения, когда ребенок неспособен точно различать слышимые звуки. Нарушение наиболее ярко проявляется, когда происходит обучение письменной речи. В чем выражается акустическая дисграфия:

замена на письме похожих по звучанию букв (парных твердых и мягких, шипящих и свистящих, некоторых гласных);

ошибки при письменном обозначении мягкости звуков;

пропуски букв, перестановка слогов местами;

объединение на письме нескольких слов в одно.

В качестве примера неправильного написания можно привести в пример такие ошибки как «мяшик» вместо «мячик», «телай» вместо «делай», пропуски мягкого знака «окун», «Васка», «лублу» вместо «люблю». При этом проблем с произношением и постановкой фонем у ребенка нет.

Аграмматическая

Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием грамматического строя речи — морфологических, синтаксических обобщений. Проявления этого нарушения:

трудность в установлении логических связей между предложениями;

нарушение смысловых и грамматических связей в тексте;

пропуски значимых членов предложения;

нарушение логической последовательности слов;

неразличение единственной и множественной форм слов;

замена окончаний слов;

нарушения словообразования (замена приставок и суффиксов);

нарушение согласования слов между собой, некорректное употребление предлогов («за дома» вместо «за домом»).

Оптическая

Оптическая дисграфия развивается в результате нарушения зрительно-пространственных функций, их несформированности. Ребенок чаще всего заменяет между собой буквы, похожие по очертаниям. Письменная речь может быть нарушена разными способами:

недописывание или отзеркаливание букв, добавление лишних элементов;

смешение букв, которые отличаются одним элементом (п-т, л-м);

неразличение букв, состоящих из похожих письменных элементов (п-н, м-ш).

Дисграфия на почве несформированности языкового анализа и синтеза

Данный вид дисграфии является следствием нарушения различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза. Нарушение проявляется на письме разными способами:

пропуски согласных букв при их стечении («дожи» вместо «дожди»);

пропуски гласных букв («девчки» вместо «девочки»);

перестановки и добавление букв («кулка» вместо «кукла»);

пропуски, перестановки и добавление слогов («весная» вместо «весна»);

слитное написание слов и их разрывы («весипед» вместо «велосипед»).

Также различают специфическую дисграфию и неспецифическое нарушение письменной речи, связанное с педагогическими и социально-психологическими факторами.

При всех видах нарушений ребенку сложно установить последовательность деталей письма. Письменная речь – это сложный процесс с участием различных анализаторов, взаимодействие которых обеспечивает необходимые навыки.

Причины дисграфии у детей

Современная медицина продолжает изучать причины дисграфии у детей. Предполагается, что расстройство вызывается разными факторами:

родовые травмы;

перенесенные инфекции;

генетические причины;

запущенность воспитания;

расстройства неврологического характера;

нарушения работы памяти;

гиперактивность.

социально-психологические причины.

К социально-психологическим факторам относятся неправильное произношение у окружающих, двуязычие в семье, дефицит речевого общения во младшем школьном возрасте, отсутствие психологической готовности к обучению.

Обратите внимание. Развитие дисграфии может быть спровоцировано имеющимися отклонениями в работе головного мозга у ребенка (менингит, энцефалит, соматические болезни). В таком случае дисграфия сопровождается сопутствующими отклонениями и заболеваниями.

Ребенок, у которого диагностирована дисграфия, не способен писать без ошибок, так как у него нарушена работа речевого, слухового, двигательного, зрительного анализаторов.

Причины дисграфии у взрослых

Дисграфия чаще всего диагностируется у младших школьников. Однако до 10% нарушений возникает у взрослых людей в результате различных факторов, негативно воздействующих на психику человека. Среди основных причин, вызывающих проблемы с письменной речью у взрослых людей, специалисты называют:

травмы головы;

кровоизлияние в мозг;

неудачно проведенные операции на головном мозге;

формирование и разрастание опухолей в головном мозге;

менингококковые инфекции;

инсульты;

родовые травмы с отдаленными последствиями;

неблагополучные социальные условия;

удушье вследствие недостаточного поступления кислорода к тканям организма.

Дисграфия у взрослых имеет классические проявления в виде типичных устойчивых ошибок, сложно поддающихся исправлению.

Обратите внимание. Дисграфия не свидетельствует о снижении уровня интеллекта человека. Причина ее возникновения в зрелом возрасте чаще всего связана с нарушением взаимодействия между мозговыми отделами.

Дисграфия у взрослых (особенно развившаяся на почве кровоизлияний) чаще всего имеет необратимый характер, для детей же прогноз более благоприятный: чаще всего маленьких пациентов удается успешно реабилитировать и вернуть к полноценной жизни.

Диагностика

С дисграфией родители обычно сталкиваются в начальной школе. Сначала отклонение кажется весьма специфической проблемой, ведь ребенок обычно не отстает в развитии. Кажется, что ребенок понимает правила, но при этом продолжает допускать одни и те же ошибки.

Признаками болезни являются специфичные перестановки, замены, обрывы или дописывания букв, слогов, не зависящие от уровня грамотности. Пациенты с синдромом дисграфии пишут очень медленно, написанные буквы сложно различить визуально, почерк у них обычно неразборчивый.

В диагностике отклонения могут проявляться не связанные с речью симптомы: плохая память, забывчивость, легкая отвлекаемость, неспособность сосредоточиться, вялость при выполнении заданий или же, напротив, гиперактивность и возбудимость.

Для постановки правильного диагноза родителям рекомендуется обратиться к различным профильным специалистам: психологу, неврологу, окулисту (офтальмологу), отоларингологу (лор-врачу), логопеду. Только после консультации и заключения каждого из них можно говорить о сформировавшейся проблеме.Обратите внимание. В случае подозрения на дисграфию не следует заниматься самодиагностикой и самолечением, так как может быть потеряно драгоценное время для коррекции. Вовремя начатое лечение во многом определяет успех всей терапии.

Специалисты смогут разграничить нарушения и обычное незнание правил письменной и устной речи при помощи особых тестов и опросов. Большое значение имеет определение вида дисграфии, так как именно от этого зависит специфика коррекции (на что следует обратить наибольшее внимание).

При диагностике нарушений письменной речи проводятся следующие мероприятия:

изучение и анализ письменных работ, поиск типичных ошибок;

анализ интеллектуального развития ребенка;

диагностика состояния центральной нервной системы, слухового и речевого аппаратов;

определение ведущей руки;

анализ умений определять звуки на слух;

оценка фонематического анализа и синтеза;

определение особенностей словарного запаса.

Ребенку или взрослому предлагают печатный и письменный тексты для списывания, письмо под диктовку, описание картинки. Одним из основных видов проверки остается диктант: он позволяет выявить и распознать типичные ошибки, характерные для дисграфии. На основании полученных данных выносится окончательное логопедическое заключение.

Коррекция

Дисграфия доступна к коррекции, для этого необходимы определенные старания со стороны родителей и специалистов. На это может уйти несколько месяцев или даже лет (в зависимости от возраста ребенка и запущенности проблемы). Если систематически заниматься с ребенком, то в результате он сможет обучаться по общеобразовательной программе в обычной школе.

В настоящее время разработано множество программ и методик для преодоления дисграфии. Лечением этого заболевания следует заниматься в комплексе: у логопеда, психолога, невролога и других специалистов. На время коррекции может понадобиться перевести ребенка в специализированную школу или нанять репетитора. Общие подходы к коррекции дисграфии предполагают использование следующих приемов:

обогащение лексического словаря;

развитие связной и грамотной устной речи;

формирование грамотности при написании;

развитие слухового и пространственного восприятий;

работа над укреплением памяти;

улучшение мыслительных способностей;

формирование умения воспринимать информацию на слух;

упражнения на развитие мелкой моторики и двигательных функций;

повышение аналитических способностей;

закрепление полученных навыков в письменной речи.

Если дисграфия является следствием основного заболевания, детям назначаются курсы препаратов, а также физиотерапевтическое лечение (массаж, лечебная физкультура, гидротерапия, магнитотерапия, иглоукалывание).

Систематическая и целенаправленная работа с логопедом, неврологом и психологом помогает дисграфику сформировать письменные навыки, развить память, устранить недочеты в письменной речи. Одновременно с этим постепенно повышается самооценка человека, улучшаются его коммуникативные навыки; восстанавливается психическое здоровье.

В процессе коррекции используются речевые игры, графическое выделение элементов слов, наглядные материалы с очертаниями букв и слов.

Многие известные люди страдали от этого заболевания, что не помешало им добиться значительных успехов в своей области: Альберт Эйнштейн, Том Круз, Уолт Дисней, Федор Бондарчук, Владимир Маяковский.

Последствия

Наличие дисграфии при отсутствии коррекции приводит к целому ряду печальных последствий у детей:

невозможность своевременного освоения программы по русскому языку, литературе и другим предметам;

затруднения при ответе на письменные опросы;

вторичное интеллектуальное отставание в результате невозможности получить информацию по школьной программе;

повышенная тревожность, мнительность и другие психологические отклонения;

высокая утомляемость;

занижение собственных способностей;

девиантное поведение.

Любая деятельность, связанная с написанием букв, будет вызывать у такого ребенка растерянность и отторжение. При дальнейшем освоении школьной программы возникнут сложности с пониманием математических терминов, правильного расположения элементов на странице тетради.

Профилактика

Большинство специалистов утверждают, что предупредить развитие дисграфии невозможно, так как неизвестны точные причины формирования нарушения. Однако внимательное наблюдение за ребенком в процессе освоения письменной речи поможет своевременно обнаружить проблему, облегчить борьбу с заболеванием.

В группу риска входит несколько категорий детей:

с задержкой психического развития;

переученные левши;

с проблемами правильного воспроизведения звуков;

дети из двуязычных семей;

дети, обучающиеся у некомпетентного и грубого учителя;

гиперактивные дети, имеющие сложности с концентрацией внимания;

дети, преждевременно начавшие посещать школу.

Для того, чтобы избежать появления психологических отклонений и асоциального поведения, родителям не следует ругать ребенка-дисграфика за допущенные ошибки. Таким образом можно привить неуверенность и чувство собственной неполноценности.

Обследуемый должен чувствовать заботу и внимание со стороны родителей. Вся работа должна проходить в комфортной обстановке.

Коррекцию следует доверить специалисту, так как самолечение может привести к потере времени и незначительным результатам.

Профилактика включает в себя развитие определенных навыков еще до начала обучения. К ним относятся внимательность, пространственное восприятие, слуховая, зрительная память, словарный запас и другие.Если вы заметили, что малыш допускает типичные устойчивые ошибки на письме, незамедлительно обратитесь к логопеду и психоневрологу для полноценной диагностики и последующей коррекции.

Источник: https://zoon.ru/med/disgrafiya/