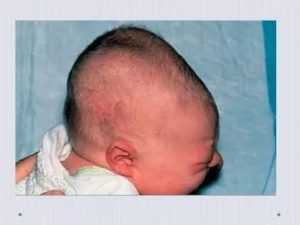

Кефалогематома

Кефалогематомы у детей | #10/19 | Журнал «Лечащий врач»

Кефалогематома, или кефалгематома, — это кровоизлияние под надкостницу плоских костей свода черепа [1–5]. В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра применяется формулировка «P12.0. Кефалгематома при родовой травме» [5–8].

По данным мировой литературы частота регистрации кефалогематом у детей составляет от 0,2% до 4,0% и не имеет существенной тенденции к снижению [9–15].

Изучение факторов риска, механизмов формирования, клинических особенностей и лечения кефалогематом у детей является актуальным вопросом в неонатологии и педиатрии [1, 2, 9, 10, 16, 17].

Целью настоящей работы было провести обзор публикаций по вопросам этиологии, механизмам формирования, клиническим особенностям и лечению кефалогематом у детей. Обзор проведен в онлайновых базах данных, включая Medline, Web of Science, PubMed, Scopus и Кокрейновском центральном регистре контролируемых испытаний за последние 7 лет (с 2012 по 2019 гг.).

Факторы риска

По данным обзора факторы риска формирования кефалогематом можно разделить на три основные группы: материнские, родовые и плодовые [18, 19]. Многие из них совпадают с причинами развития других натальных травм у детей [1, 2, 15, 19].

К материнским факторам относят возраст женщины (до 16 лет и старше 35 лет), аномалии таза, хронические заболевания матери [1, 2, 4, 19–21]. Чаще кефалогематомы регистрируются при родах у первобеременных и первородящих женщин, а также у женщин с инфантилизмом [18–21].

Сердечно-сосудистые, эндокринные и другие хронические заболевания у матери вызывают снижение адаптационных возможностей плода [19–21]. Плохо контролируемый сахарный диабет у женщины является одной из основных причин макросомии плода и, как следствие, развития кефалогематом [19, 21].

Рутинное назначение антикоагулянтов и антиагрегантов беременным женщинам влияет на механизм свертывания крови у плода и может тем самым способствовать формированию кефалогематом [15, 19, 21].К родовым факторам риска относятся состояние родовых путей матери, метод родоразрешения, затяжные и быстрые роды, маловодие, применение акушерских пособий и инструментальных методик [1, 2, 5, 13–15, 18, 19, 22]. Кефалогематомы чаще регистрируются у детей, рожденных через естественные родовые пути [15, 18, 22].

Частота развития кефалогематом связана с квалификацией и навыками медицинского персонала, оказывающего пособие в родах [2, 5, 13, 14, 18, 20]. Использование вакуумной экстракции и акушерских шипцов приводит к увеличению риска развития кефалогематом в 3–4 раза [11, 18, 20, 23].

К плодовым факторам риска относят недоношенность, переношенность, тазовое или ягодичное предлежание, аномалии развития, большой размер головки и макросомию [1, 2, 5, 13, 14, 18, 20]. Кефалогематомы чаще регистрируются у мальчиков по сравнению с девочками [5, 19, 21]. Вес ребенка 4,0–4,5 кг при рождении связан с двукратным увеличением риска родовой травмы. Этот риск увеличивается в 3 раза, если вес при рождении составляет от 4,5–5,0 кг, и более чем в 4,5 раза, если новорожденный весит более 5 кг [18, 20]. Многие авторы отмечают, что кефалогематома может сформироваться и вне прямой связи с предрасполагающими факторами и доля таких случаев составляет 30–32% [5, 7, 13, 14, 21].

Механизм формирования кефалогематом

При сильном сдавлении костей черепа во время прохождения головки по родовому каналу происходит сдвигание надкостницы и ее отслойка. Это приводит к повреждению и разрыву кровеносных сосудов, вследствие чего кровь собирается в поднадкостничном пространстве [1, 2, 4, 8, 11].

Отслойка надкостницы происходит при выраженной конфигурации головки, а также при использовании акушерских щипцов и вакуум-экстракции [2, 18, 21, 22]. В 5–25% случаев кефалогематома может формироваться при трещинах и переломах костей черепа [17, 20].

Так как при кефалогематоме кровотечение возникает в ограниченном поднадкостничном пространстве, и при увеличении объема кефалогематомы кровеносные сосуды пережимаются и сдавливаются, что способствует самостоятельной остановке кровотечения [1, 2, 4].

Клинические особенности

Формирование кефалогематомы обычно происходит в течение первых 24–72 часов жизни новорожденного ребенка. Сразу после рождения ребенка диагностировать поднадкостничное кровоизлияние достаточно сложно из-за наличия родовой опухоли [1–5, 11]. Кефалогематома может располагаться на любой кости свода черепа: теменной, затылочной, височной, лобной [1–5].

Наиболее часто кефалогематома формируется в области теменных костей из-за того, что на них оказывается наиболее сильное воздействие во время родов [4, 9]. На втором месте по частоте встречаемости находится затылочная кость, на третьем месте — височная кость [5, 14].

В области теменных костей встречается 83–88% кефалогематом, а в области затылочной кости регистрируется только 6–12% [8, 19, 21]. По данным С. В. Баринова частота встречаемости односторонних кефалогематом составляет 89%, двусторонних — 11,0% [21].

Формирование нескольких кефалогематом у одного ребенка происходит наиболее часто в области правой и левой теменной кости [5, 8, 18, 23]. Поднадкостничное кровоизлияние, как правило, округлой или овальной формы, с четко определяемыми границами, плотной, упругой, напряженной консистенции [5, 18, 20]. Кефалогематома никогда не переходит на соседнюю кость [1, 2, 4, 11, 14].

Поднадкостничное кровоизлияние не пульсирует, безболезненно. Поверхность кожных покровов над кефалогематомой, как правило, не изменена, но иногда могут быть мелкие кровоизлияния, петехии [1, 2, 4, 11, 14]. Увеличение размеров кровоизлияния может происходить в течение первых 3 суток жизни [1–3, 5, 11, 18, 20].

По размеру кефалогематомы разделяют на малые или 1-й степени (размер до 4 см), средние или 2-й степени (от 4,1 до 8 см) и большие или 3-й степени (размер более 8,1 см). При оценке размеров учитывается максимальный диаметр кровоизлияния.

Чаще у детей встречаются кефалогематомы 2-й степени (до 65%), реже регистрируются кефалогематомы 1-й степени (до 25%) и 3-й степени (до 10%) [1, 2, 9, 21, 24]. При больших кровоизлияниях из-за секвестрации крови может возникать гипотония, анемия, желтуха [1, 2, 4]. По данным В. А. Прилуцкой гипербилирубинемия регистрируется в 11% случаев [24].

У детей необходимо контролировать уровень гематокрита, гемоглобина, гемодинамические показатели, коагулограмму, общебиохимические показатели, в том числе уровень билирубина [1, 2, 4].Кефалогематома может быть одним из клинических проявлений геморрагической болезни новорожденных детей, тромбопатии, гемофилий А, В и С, гипофибриогенемии, афибриногениемии и дисфибриногенемий, а также других наследственных коагулопатий [1–4, 19, 21, 24]. Резорбция кефалогематомы начинается к 10–14 суткам жизни. С началом резорбции центр ее становится несколько утопленным, а по краям кровоизлияния начинает образовываться плотный валик [1–3, 5, 9, 11, 18, 20]. Полная резорбция большинства поднадкостничных кровоизлияний наступает к 6–8 неделе жизни ребенка. В 2–5% случаев резорбция кефалогематомы не происходит и могут возникать осложнения в виде нагноения и кальцинации [1, 2, 9, 11].

Кальцинация кефалогематомы

Длительно сохраняющаяся кефалогематома может кальцинироваться. В литературе это осложнение часто называется оссификацией или окостенением кефалогематомы [5, 8, 14]. Частота развития кальцинации кефалогематом составляет 2–5% [8, 11, 14, 24].

Кальцинированные кефалогематомы изменяют контур свода черепа, что приводит к стойкой деформации и асимметрии головы у ребенка [1, 5, 8, 9, 11, 22]. Кальцинированные кефалогематомы предложено делить на два типа [5, 8].

Кефалогематомы с кальцинацией по 1-му типу характеризуются тем, что внутренняя пластинка имеет нормальный контур и не вдавлена в сторону полости черепа. При кальцинации по 2-му типу происходит вдавление внутренней пластинки в полость черепа [5, 8, 11].

1-й тип кальцинированных кефалогематом возникает при небольших размерах кровоизлияния. 2-й тип регистрируется при больших размерах поднадкостничного кровоизлияния [8]. Деление кальцинированных кефалогематом на варианты важно для определения хирургической тактики ведения таких детей [5, 11].

При 1-м типе кальцинированной кефалогематомы проводится поднадкостничное удаление оссифицированной гематомы. При 2-м типе может потребоваться проведение краниопластики для восстановления свода черепа [8, 11].

Нагноение кефалогематомы

Развитие нагноения кефалогематомы является редким, но очень опасным осложнением [16, 25]. В зарубежной литературе это осложнение часто называется инфицированием кефалогематомы [16, 18, 25, 26].

К факторам риска развития нагноения относят длительный безводный период, инструментальные пособия в родах, ссадины и повреждения кожных покровов на голове, бактериемию, применение электродов при внутриутробном мониторинге [16, 25]. Первичная инфекция возникает в результате повреждения кожных покровов в области головы.

Вторичная инфекция появляется в результате бактериемии, а также при сепсисе или менингите [16]. При микробиологическом исследовании нагноившихся кефалогематом наиболее часто выделяется кишечная палочка [16, 18, 25, 26]. На втором месте находится золотистый стафилококк, на третьем месте — протей [16, 18, 25, 26].

При нагноении кефалогематомы появляются локальные и системные признаки инфекции [16]. К локальным признакам относят эритему, флюктуацию, болезненность, изменения кожных покровов, гнойное отделяемое [1, 2, 16, 25, 26].Системными признаками являются нарушения терморегуляции, беспокойство, раздражительность, а также возможны вялость, отказ от еды, плохое сосание, нарастание желтухи и бледности [16, 25]. Может быть лейкоцитоз и повышение уровня С-реактивного белка [25].

Инфицирование кефалогематомы часто приводит к развитию сепсиса, менингита, остеомиелита и смерти [16, 18, 25, 26]. При нагноении кефалогематомы менингит развивается у 26% детей, сепсис у 42% [16]. Показатели смертности при развитии сепсиса составляют 35,7% [26]. Основным методом лечения нагноившегося поднадкостничного кровоизлияния является аспирация и дренирование, а также назначение антибактериальной терапии с учетом чувствительности возбудителя [16, 25, 26].

Наблюдение и лечение

Дети с поднадкостничными кровоизлияниями обычно не нуждаются в какой-либо медикаментозной терапии. Для большинства кефалогематом характерна самостоятельная резорбция и полное разрешение в течение нескольких недель или месяцев. [1–4]. У пациентов предлагается проводить только динамическое клиническое наблюдение [5, 14].

При наличии болевого синдрома необходимо проведение немедикаментозного и медикаментозного обезболивания [1]. В настоящее время большинство авторов считает, что проведение пункции и аспирации кефалогематом не показано. При пункции кефалогематомы имеется высокий риск возникновения тяжелых инфекционных осложнений [1–3, 5, 9].

Аспирация гематом может способствовать возникновению повторных кровотечений [1–3, 5, 9]. Большой интерес вызывают клинические алгоритмы по ведению детей с кефалогематомами, которые используются в других странах. В Республике Казахстан в 2017 г. утвержден клинический протокол диагностики и лечения кефалогематом у новорожденных.

Согласно протоколу, ребенок с кефалогематомой 1-й степени (размер до 4 см) не нуждается в госпитализации в стационар.

Госпитализация в стационар показана только детям с большими кефалогематомами, с длительно сохраняющимися кефалогематомами (больше 10 дней), а также при развитии анемии, гипербилирубинемии и появлении признаков инфицирования кефалогематомы. Хирургическое вмешательство проводится только при нагноении кефалогематомы [9].

Литература

- Володин Н. Н. Неонатология: национальное руководство. Краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 896 с.

- Шабалов Н. П. Неонатология. В 2 т. Т. 1: учеб. пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 704 с.

Источник: https://www.lvrach.ru/2019/10/15437408/

Кефалогематома

Кефалогематома на голове у новорожденного

Кефалогематомой называется родовая травма у новорожденных, когда в надкостницу черепа происходит кровоизлияние с одной или с двух сторон.

В результате образуется шишка на голове, диаметр которой в зависимости от степени травмы может достигать от нескольких сантиметров до двадцати. Часто диагноз ставится не сразу, так как у многих малышей при рождении можно наблюдать родовую опухоль, проходя родовые пути, головка ребёнка испытывает давление, в результате происходит отёк, который спадает через 1-2 дня.

А кефалогематома у новорожденных за два дня не проходит, а, наоборот, может даже увеличиться в размере, так как в этот период жизни кровь ещё не способна быстро сворачиваться и продолжает поступать в надкостницу, припухлость растёт. Также от родовой опухоли её отличают чёткие границы – кровоизлияние локализуется строго в пределах поражённых костей черепа.

Что это такое?

Кефалогематома у новорожденных – это кровоизлияние, формирующееся между надкостницей и костями черепа. Эта патология является одной из самых частых родовых травм и встречается у трех малышей из тысячи.

Причины появления

Образованию кефалогематомы у новорожденного ребенка способствуют множество провокационных факторов:

- Крупные размеры ребенка;

- Тяжелые осложнения, вызывающие переношенную беременность;

- Неправильное положение ребенка в лоне матери – продольное косое, либо поперечное;

- Гидроцефальная форма головы плода, опережающая его рост, при инфекционных патологиях;

- Отклонении в развитии плода, обусловленные полисистемными, эндокринными и метаболическими дисфункциями;

- Обвитие ребенка пуповиной, что может спровоцировать гипоксию и не даст возможность плоду свободно пройти по родовым путям.

Причиной кровоизлияний у малыша могут стать аномалии в строении таза роженицы – узкий или плоский, наличие костных или хрящевых наростов на костях таза. Возраст женщины так же имеет большое значение, так как в зрелом возрасте часто отмечается не полное расхождение тазовых костей, что создает препятствие для свободного выхода плода.

Может быть и слабость родовой деятельности – ослабленные мышцы матки и слабость их сократительных функций не сможет помочь ребенку в должном объеме.

Образование кровоизлияния может быть спровоцировано и быстрым течением родов. Стремительное выталкивание плода наружу не только приводит к резкому перепаду давления (эффект баротравмы), что может отразиться на сосудах, но спровоцировать и травму головки малыша, вызывающей сосудистые повреждения.

Классификация

По сочетанию кефалогематомы с другими возможными повреждениями различают:

- кефалогематома с переломом костей черепа;

- кефалогематома с повреждением головного мозга (эпидуральная гематома, отек головного мозга или кровоизлияние в мозг);

- сочетание кефалогематомы с неврологическими проявлениями (очаговая и общая мозговая симптоматика).

По размеру поднадкостничного кровоизлияния выделяют три степени кефалогематомы:

- 1 степень – диаметр кровоизлияния 4 и меньше см;

- 2 степень – диаметр кефалогематомы 4,1 – 8 см;

- 3 степень – диаметр кровоизлияния более 8 см (в случае множественных кефалогематом оценивается общая площадь кровоизлияний).

По локализации кровоизлияния выделяют кефалогематомы теменной (наиболее часто встречается), лобной, затылочной (распространены реже) и височной кости (очень редкая локализация).

Симптомы кефалогематомы

Первые симптомы кефалогематомы (см. фото) становятся заметными на 2 – 3 день, когда родовая опухоль спадает.

Размеры кровоизлияния с первого дня рождения имеют тенденцию к увеличению, из-за дефицита свертывающих факторов крови новорожденного — кровь длительное время остается жидкой, поэтому нет возможносяи затромбировать кровяными сгустками поврежденные сосуды.

На ощупь кефалогематома упругая, при давлении на область кровоизлияния можно ощутить перемещение жидкости.

Если кефалогематома имеет небольшие размеры, она начинает уменьшаться на 7 – 8 день и проходит бесследно.В случае значительных размеров кровоизлияния процесс его рассасывания может затянуться на несколько месяцев. Нередко в области локализации кефалогематомы наблюдается перелом (трещина) кости.

Кефалогематома всегда имеет четкие границы в виде уплотненного валика по окружности кровоизлияния. Отграничение кефалогематомы связано с плотным сращением надкостницы с костями черепа в области швов, поэтому кровоизлияние располагается в области одной кости.

Лечение кефалогематомы у новорожденных

Лечением недуга занимается неонатолог и по показаниям детский хирург. Терапия кефалогематомы предполагает:

- Кормление малыша донорским или сцеженным материнским молоком на протяжении 4 – 6 дней.

- Препараты кальция (Кальция глюконат) курсом 3 — 5 дней.

- Витамин К курсом 3-5 дней.

В случае нагноения кровоизлияния или большого размера (больше 8 см) опухоли показана пункция кефалогематомы у новорожденного. Также пункция проводится при отсутствии уменьшения опухоли в течение 10 дней.

Операцию можно проводить с 10 дня жизни ребенка. На месте гематомы удаляют волосы, обрабатывают зону антисептиком и проводят пункцию. Затем накладывают тугую повязку на 3 часа. Если операция проводится в случае нагноения гематомы, производится дренаж содержимого с последующим наложением антисептической повязки (с антибактериальными препаратами).

При оссификации гематомы, для коррекции деформации черепа проводят резекцию надкостницы до собственной кости.

Последствия кефалогематомы

Чем опасно это кровоизлияние? Чаще всего ничем. В подавляющем большинстве случаев последствия кефалогематомы новорожденного отсутствуют и в старшем возрасте невозможно сказать, что это осложнение родов было в прошлом у ребенка.

Тем ни менее при кефалогематоме возможно появление таких осложнений:

- Анемия — развивается при выраженной кровопотере;

- Желтуха — при распаде гемоглобина с образованием билирубина;

- Нагноение — при попадании бактерий в опухоль через поврежденную кожу;

- Оссифицикация (окостенение) кефалогематомы — вследствие отложения солей кальция в полости.

Так как кровь скапливается над костями черепа ребенка, она не может повредить его головной мозг и другие отделы нервной системы. Нагноившаяся гематома, при своевременном и адекватном лечении, также не отразится на состоянии организма.

Единственное последствие кефалогематомы в будущем можно обнаружить, при ее организации. Если кровь не рассасывается, а замещается соединительной тканью, возникает деформация кости.

Однако при небольшом объеме кровоизлияния (до 70 мл), обнаружить этот дефект в виде небольшого выступа, будет крайне сложно в старшем возрасте. Большого косметического значения, как правило, он не имеет.

Подчеркнем еще раз, отставания в психическом развитии, нарушения речи, параличей и других неврологических болезней после кефалогематомы не бывает. Кефалогематома – это только скопление крови, которое находится над костью. Мозг находится внутри черепной коробки. Сгусток крови не может деформировать кость настолько, что она повредит органы, заключенные в черепе ребенка.

Опознать эту патологию достаточно легко – для этого существуют характерные внешние признаки, поэтому инструментальная и лабораторная диагностика не имеет какого-либо значения.

Лечение кефалогематомы выбирается доктором совместно с мамой ребенка.

Вне зависимости от тактики (хирургическая или консервативная), кровоизлияние успешно лечится и, чаще всего, не оставляет каких-либо последствий для ребенка.

Профилактика

Избежать надкостного кровоизлияния можно при выполнении следующих условий:

- будущая мама должна вести здоровый образ жизни, не принимать медикаменты без консультации врача;

- врач и акушерка должны вести роды аккуратно, правильно и быстро выбрать способ родоразрешения.

Для профилактики повторного кровоизлияния маме не следует укачивать ребенка до 6 месяцев. Нельзя отказываться от хирургического лечения гематомы. Если врач советует кесарево сечение, лучше выбрать именно этот способ родов. При соблюдении этих рекомендаций ребенок быстро поправится после перенесенной травмы.

Вовремя замеченная кефалогематома на голове у новорожденного, лечение которой проводится достаточно легко, не представляет опасности для жизни ребенка.

Источник: https://p-87.ru/m/kefalogematoma-na-golove-u-novorozhdennogo/

Кефалогематома у новорожденных | БудьЛаска

Все мамы помнят то ощущение счастья, когда они в первый раз увидели свое дитя. Но в тот момент никто, конечно, не мог тщательно осмотреть ребенка. И лишь когда приходит время кормления, то только тогда мама может полностью рассмотреть своего малыша.

И в тот момент вдруг выясняется, что на головке у ребенка имеется какая-то опухоль. На ощупь она мягкая и упругая. Скорее всего, что это – так называемая кефалогематома.

Стоит отметить, что кефалогематома у новорожденных, причины которой мы рассмотрим ниже, является довольно редким явлением и не всегда приводит к осложнениям для здоровья малыша.

Кефалогематома у новорожденных: причины

Кефалогематома – это упругое и мягкое образование на голове у новорожденного. Возникает она в результате перемещения ребенка по родовому каналу. В определенный момент этого перемещения может произойти сдавливание костей черепа, что приводит к смещению кожи головки вместе с надкостницей (надкостница – это облегающая кость соединительная ткань).

В результате происходит нарушение целостности сосудов, то есть их разрыв и случается кровоизлияние в пространство между плоской костью черепа и надкостницей. Так образуется кефалогематома. Риск получить кефалогематому присутствует у 0,5% новорожденных. Спровоцировать ее также может вакуум-экстракция или же применение акушерских щипцов.

Кстати, в настоящее время акушерские щипцы практически не используются.

Непосредственно над опухолью цвет кожи не изменяется, но могут быть заметны точечные кровоизлияния. Поверхность кожи также не меняется. В связи с тем, что у новорожденных сразу после рождения понижена свертываемость крови, кефалогематома может наполняться кровью и расти в течение 3 дней жизни. Всего крови может скопиться до 150 мл.

Чаще всего опухоль локализована на теменных костях, реже — на лобной или затылочной, совсем уж редко – на височной. За границы кости кефалогематома выйти не может из-за плотного сращения надкостницы в области швов с костями. Начальная консистенция кефалогематомы упругая, а если на нее нажать, то иногда можно почувствовать движение жидкости. По окружности опухоль ограничена валиком.

Что происходит потом

Если крови в кефалогематоме немного, то самостоятельно рассасываться она начинает со 2-й недели и максимум к 8-й полностью исчезает без постороннего вмешательства. При значительном кровоизлиянии процесс может растянуться на месяцы.

При очень большом размере кефалогематомы, находящаяся в ней кровь может пропитать окружающие ткани, что вызовет попадание в систему кровообращения определенного количества билирубина (билирубин образуется в тканях после распада там гемоглобина). Из-за этого у ребенка может произойти развитие желтухи, которая будет продолжаться и после 10-го дня жизни.

Это приводит к уплотнению надкостницы, происходит оссификация (окостенение) гематомы, затем кость разрастается и приводит к асимметрии или деформации же черепа.

Кефалогематома диагностируется без каких-либо затруднений. Область ее распространения поможет уточнить УЗИ. Также ультразвуковое исследование необходимо для исключения таких диагнозов, как мозговая грыжа и дефект кости.

Какие опасности несет кефалогематома?

Кефалогематома опасна следующими осложнениями:

- При большой потере крови может развиться анемия (снижение гемоглобина).

- Может развиться желтуха.

- Может произойти нагноение.

- Может произойти оссификация (обызвествление).

Лечение

При незначительном кровоизлиянии никакого лечения проводить не нужно. Малыш должен быть в полном покое – укачивать его не стоит. Чтобы укрепить стенки сосудов, врачом может быть назначен глюконат кальция в течение 3 дней и витамин К, чтобы повысить свертываемость крови.

При большом размере кефалогематомы (а это более 8 см) необходима пункция. Пункция делается просто – стенка кефалогематомы прокалывается иглой и все содержимое вытекает. Затем накладывается давящая повязка. После этой процедуры ребенок должен наблюдаться у детского хирурга и педиатра.

Если в области гематомы нарушатся кожные покровы, то может начаться ее нагноение. При этом в области гематомы повышается температура и краснеет кожа.

В этом случае лечение проходит в виде оперативного вмешательства – разрезается кожа и удаляется содержимое. После этого должно быть назначено противовоспалительное лечение.Исходя из тяжести состояния это могут быть дезинфицирующие повязки или антибиотики.

Если кефалогематома оссифицировалась, также необходимо оперативное вмешательство. Происходит оно путем иссечения окостеневших частей кефалогематомы, после чего рана ушивается по краям. После операции ребенок обязательно должен в течение года наблюдаться у невропатолога и хирурга. В зависимости от состояния нервной системы срок наблюдения может быть увеличен.

Источник: http://BudLaska.ru/malysh/kefalogematoma-u-novorozhdennyh-foto

Кефалогематома у новорожденных на голове: 10 причин, лечение, 3 степени, диагностика

Последнее обновление статьи: 29.04.2018 г.

Кефалогематома – это скопление крови между костью черепа и надкостницей. Надкостница – это тонкая пластинка соединительной ткани, плотно покрывающая кость по всему контуру. При родовой травме происходит отслоение надкостницы от кости скопившейся кровью.

Заболевание это достаточно распространено и встречается у новорождённых младенцев в 0,2 — 2,5 % случаев.

Причины кефалогематомы у новорождённых

Во время родовой деятельности происходит смещение кожных покровов головы и надкостницы от костей черепа, в результате чего возникает повреждение субпериостальных сосудов (сосуды, идущие от надкостницы к костям черепа). Так формируется кровоизлияние над костью.

Причины формирования кефалогематомы могут быть как со стороны плода, так и со стороны матери.

Со стороны матери:

- анатомически или клинически узкий таз (несоответствие размеров головки плода с размерами таза матери);

- стремительное или затяжное течение родов;

- использование во время родовой деятельности акушерских пособий (щипцов, вакуум-экстракторов);

- дискоординация родовой деятельности;

- экзостозы (костные наросты) тазовых костей, перенесённые переломы костей таза;

- возраст роженицы старше 35 лет.

Со стороны плода:

- большая масса тела (более 4 000 г);

- патологическое предлежание плода (лицевое, поперечное, тазовое);

- внутриутробные пороки развития (гидроцефалия);

- перенашивание более 40 недель (кости черепа плода становятся плотные, что снижает их способность к конфигурации во время родов).

Более редкой причиной возникновения кефалогематомы является гипоксия плода, возникшая в результате обвития или сдавления пуповиной, западения языка, аспирация околоплодных вод.

Иногда субпериостальное кровоизлияние может быть первым признаком заболеваний крови с повышенной кровоточивостью у новорождённого (гемофилии, болезни Виллебранда).

Клиническое проявление кефалогематомы

При осмотре кефалогематома выглядит, как обычная припухлость на голове малыша. Проявиться она может через 2 — 3 часа или на 2 — 3 сутки после рождения.

Размеры могут варьироваться от 3 до 10 см в диаметре. При пальпации (ощупывании) опухоль мягкая, эластичная, по краям имеется плотный валик – это утолщённая надкостница.

Кефалогематомы никогда не выходят за пределы одной кости. Очень редко встречаются множественные гематомы, поражающие два и более участка головы. Общее состояние малыша при этом не будет страдать, если у него нет сопутствующих патологий.

Выделяют несколько степеней кефалогематом:

- 1 степень – диаметр гематомы 4 см и менее;

- 2 степень – от 4,1 до 8 см;

- 3 степень – диаметр 8 см и более. При множественных гематомах суммируется общая площадь кровоизлияний.

По локализации выделяют теменную, лобную, затылочную и височную кефалогематому.

Возможно сочетание кефалогематом с другими повреждениями:

- с переломом костей черепа;

- с повреждением головного мозга (кровоизлияние в мозг, эпидуральная гематома).

Диагностика

Для постановки диагноза «кефалогематома» достаточно физикального (внешнего) осмотра и анамнеза (как протекали беременность и роды).

Тем не менее, важно провести дифференциальный диагноз с родовой опухолью, кровоизлиянием под апоневроз, мозговой грыжей.

В отличие от кефалогематомы родовая опухоль (отёк подкожной клетчатки) и подапоневротическое кровоизлияние при пальпации имеют плотную тестоватую консистенцию, не имеют чётких плотных границ и могут занимать область нескольких костей. Мозговая грыжа представляет собой выпячивание мозговых оболочек, а иногда и фрагмента мозговой ткани через родничок или швы черепа.

Из дополнительных методов обследования применяют:

- краниограмму (рентгенограмму костей черепа) для исключения костных повреждений в прямой и боковой проекциях;

- нейросонографию (определяет очаги повреждения в головном мозге);

- УЗИ кефалогематомы (позволяет определить точные размеры, исключает мозговую грыжу);

- компьютерную томографию (используется при подозрении на повреждение тканей головного мозга).

Кефалогематома у новорождённых и её лечение

При кефалогематомах небольшого размера выбирают консервативную методику лечения – ждут, когда гематома рассосётся самостоятельно. Назначают глюконат кальция и Викасол для укрепления стенок сосудов и остановки кровотечения. В среднем лизирование (рассасывание) гематомы занимает 1 — 2 месяца.

Ускорить процесс можно при помощи геля Троксевазин. Препарат разрешён для применения детям с рождения, наносится 2 раза в день на кожу головы.

Существует и хирургический метод лечения – пункция кефалогематомы у новорождённых. Показана она при гематомах больших размеров (80 мм и более). Процедура длится около 10 минут и не требует госпитализации ребёнка в стационар.

Кожа обрабатывается антисептическим раствором, шприцем выполняют прокол кефалогематомы и эвакуируют кровь из подапоневротического пространства.

После удаления иглы место прокола обрабатывается антисептиком, накладывается асептическая повязка.

Если причиной кефалогематомы является заболевание крови со снижением свертывания, то, в первую очередь, необходимо начать лечение основной болезни.

Оссификация кефалогематомы

Через 7 дней после возникновения кефалогематомы возможно замещение её плотной соединительной тканью, в результате чего произойдет деформация кости. Дефект является лишь косметическим и не несёт никакого вреда для здоровья. Когда ребёнок вырастет, дефект будет даже не заметен.

Анемия

Если кефалогематома достаточно больших размеров, у малыша может возникнуть постгеморрагическая анемия. Так как объём циркулирующей крови у ребёнка небольшой, кровоизлияние может вызвать изменения в периферической крови.

Обычно анемия лёгкой степени и не требует дополнительного лечения. Без продолжающегося кровотечения гемоглобин со временем восстановится самостоятельно.

При большом размере кефалогематомы и при быстром её рассасывании увеличен распад эритроцитов, что приводит к повышению билирубина.

Организм малыша не успевает его полностью вывести, и билирубин откладывается в мягких тканях, вызывая окрашивание кожи и видимых слизистых в жёлтый цвет. Такое состояние временное, схоже с физиологической желтухой и не требует дополнительного лечения.

Нагноение кефалогематомы

При оссаднении или повреждении кефалогематомы может возникнуть её инфицирование и формирование гнойного процесса. Это осложнение встречается редко, но одно из самых грозных. Ведь воспалительный процесс мягких тканей головы у новорождённого легко может перейти на ткани головного мозга.

При возникновении нагноения кожа над гематомой становится красного цвета, отёчная, отмечается повышение температуры тела до 38 градусов по Цельсию, ребёнок становится вялым, снижается аппетит, при пальпации кефалогематомы возникает выраженное беспокойство.

Если вы заметили у малыша хотя бы один из этих признаков, необходимо немедленно обратиться к врачу!

При инфицировании кефалогематомы показана экстренная операция – вскрытие гнойника. Проводят санацию и дренирование гнойной полости, назначается местная противовоспалительная терапия. При своевременном обращении за медицинской помощью всех негативных последствий можно избежать.Сама кефалогематома для ребёнка не опасна. Она никак не влияет на нервную систему и не вызывает задержки нервно-психического развития. Но объёмное образование на голове малыша доставляет ему дискомфорт, поэтому следует осуществлять особый уход за новорождённым с кефалогематомой.

- Во-первых, необходимо соблюдать все назначения врача, не следует прибегать к самостоятельным методам лечения. Иначе вместо рассасывания гематомы можно получить усиление кровоизлияния.

- Надо с особой осторожностью относиться к новорождённому, избегая любых повреждений головы.

- Не следует туго завязывать чепчики и шапочки на голове малыша, чтобы не создавать дополнительный дискомфорт.

- Важно следить за размерами гематомы в динамике. При прогрессирующем увеличении размеров – обратиться к врачу.

- Чтобы ребёночку было комфортно спать, существуют специальные подушечки, равномерно распределяющие давление между неровными участками головы.

Соблюдая все эти несложные правила, вы уменьшите дискомфорт ребёнка и снизите риск возникновения осложнений.

Оценка статьи:

Загрузка…

Источник: https://kroha.info/health/disease/kefalogematoma-u-rebenka

Кефалогематома у новорожденных, лечение, причины появления и симптоматика

Кефалогематома является одной из самых распространенных родовых травм. Она представляет собой кровоизлияние, которое располагается между внешней поверхностью покровных костей черепа и надкостницей. Надкостница — это пленка из соединительной ткани, которая окружает кость снаружи.

По данным некоторых авторов кефалогематомы встречаются у 0,4-2,5 % новорожденных детей. Это довольно-таки распространенное явление. Кефалогематомы бывают разных размеров в диаметре и по объему. Часто встречаются плоские кефалогематомы, которые иногда ускользают от внимания врачей.

В подавляющем большинстве случаев кефалогематома располагается над теменной костью, реже — над затылочной. Кефалогематомы лобной или височной костей встречаются крайне редко.

Виды

По размеру поднадкостничного кровоизлияния выделяют три степени кефалогематомы:

- 1 степень – диаметр кровоизлияния 4 и меньше см;

- 2 степень – диаметр кефалогематомы 4,1 – 8 см;

- 3 степень – диаметр кровоизлияния более 8 см (в случае множественных кефалогематом оценивается общая площадь кровоизлияний).

По сочетанию кефалогематомы с другими возможными повреждениями различают:

- кефалогематома с переломом костей черепа;

- кефалогематома с повреждением головного мозга (эпидуральная гематома, отек головного мозга или кровоизлияние в мозг);

- сочетание кефалогематомы с неврологическими проявлениями (очаговая и общая мозговая симптоматика).

По локализации кровоизлияния выделяют кефалогематомы теменной (наиболее часто встречается), лобной, затылочной (распространены реже) и височной кости (очень редкая локализация).

Причины кефалогематомы и факторы риска

Основной причиной образования поднадкостничного кровоизлияния является отслойка надкостницы при движении головы в момент прохождения ее по родовым путям. Реже кефалогематомы образуются при трещинах костей черепа.

В редких случаях кефалогематома образуется в связи с нарушением процессов свертывания крови. То есть, сам факт травматизации в этом случае не играет особой роли.

Кроме того, проведены исследования, указывающие на связь кефалогематом у недоношенных детей с генерализованной микоплазменной инфекцией.

Ниже перечислены основные факторы риска кефалогематом (обычно бывает совокупность факторов):

- Первые роды;

- Затяжные роды или, напротив, очень быстрые роды;

- Крупный плод, узкий таз;

- Переношенность;

- Неправильное предлежание плода;

- Неправильное вставление головки;

- Аномалии развития плода;

- Акушерские пособия в родах (наложение щипцов, вакуум-экстракция плода);

- Гипоксия (нехватка кислорода) или асфиксия в родах.

Нарушения процессов свертывания крови, в том числе как последствия приема некоторых лекарственных препаратов матерью.

Как поставить диагноз?

Сразу после родов кефалогематома определяется редко, но иногда врач может предположить ее формирование. Дело в том, что ткани предлежащей части у новорожденных (в данном случае — головы) после родов часто отечные.

Это состояние называется — родовая опухоль. После того, как родовая опухоль спадет (а обычно это происходит в течение первых суток жизни), кефалогематома становится заметной.

В первые дни после рождения кефалогематома может несколько увеличиваться в размерах.

Определяется кефалогематома в качестве опухолевидного образования над одной или реже двумя-тремя костями черепа. Обычно в процесс вовлекаются теменные кости, но иногда и затылочная кость. Консистенция кефалогематомы — упругая.

Она не выходит за границы пораженной кости. Если есть кефалогематомы двух костей, то вместе они не сливаются, а определяются как отдельные образования.

При ощупывании кефалогематомы определяется флюктуация (ощущение под пальцами жидкого содержимого образования).

Кефалогематома не пульсирует, не болит. Хотя может определяться беспокойство ребенка при пальпации головы. Это связано с тем, что нередко над областью кефалогематомы определяется кровоизлияние в кожу головы (попросту, синяк), и в этом месте может быть болезненность. Особенно часто синяк над кефалогематомой остается после использования вакуум-экстракции в родах.

Симптомы

Кефалогематома становится заметной обычно на вторые-третьи сутки жизни малыша, когда спадает родовая опухоль.

Внешне кефалогематома выглядит как подкожное выпячивание с четкими краями по краю кости черепа, иначе говоря «шишка» на голове. На ощупь опухоль упругая, иногда удается прощупать перемещение жидкости.

Кожа над опухолью неизмененная, обычного цвета, иногда могут просматриваться точечные кровоизлияния. Кефалогематому по периферии отграничивает плотный валик.В кефалогематоме может содержаться 5-150 мл крови. В зависимости от размеров поднадкостничного кровоизлияния различают три степени кефалогематомы:

- І степень — диаметр кровоизлияния до 4 см;

- ІІ степень — диаметр от 4 до 8 см;

- ІІІ степень — диаметр свыше 8 см.

Обратите внимание! Кефалогематому следует дифференцировать с родовой опухолью. Последняя возникает из-за того, что кости черепа плода во время родов прижимаются к тазу матери, вследствие чего нарушается отток крови из этого участка тела. При этом сосуды остаются целыми и не разрываются. По сути, родовая опухоль это не что иное как отек мягких тканей головы.

Родовая опухоль в отличие от кефалогематомы не ограничивается костями черепа и может занимать большой участок головы. Кроме того, она имеет желеобразную консистенцию и рассасывается в первые сутки жизни малыша.

Осложнения и последствия после кефалогематомы

Источник: https://bugmk.ru/bolezni/kefalogematoma-eto-krovoizliyanie.html