Консультация по неспецифическая интерстициальная пневмония

Интерстициальная пневмония: 7 видов, 6 симптомов, 4 метода лечения

Интерстициальная пневмония представляет собой заболевание лёгких идиопатического (неизвестного, непонятного) характера.

В термин интерстициальная пневмония можно включить различные формы заболевания, которые будут приведены в классификации ниже.

Заболевание характеризуется преимущественным поражением лёгочного интерстиция (ткани) с явлениями фиброза (начальный этап организации соединительной ткани).

В чем отличие от обычного воспаления лёгких

Самой главной отличительной чертой интерстициальной пневмонии от обычного воспаления лёгких является образование соединительной ткани вследствие особенного течения болезни и вовлечения в процесс альвеол, их поражение и деформация.

У обычной пневмонии преобладает воспалительный процесс под воздействием инфекционных агентов.

Кроме того, если при обычной пневмонии можно выделить возбудителя с помощью лабораторных методов исследования, то в случае с интерстициальной пневмонией это практически невозможно сделать.

Факторы, предрасполагающие к развитию интерстициальных пневмоний

Предрасполагающие факторы не являются причинами болезни. Они могут либо быть пусковым механизмом в развитии заболевания, либо усложнять течение:

- возраст старше 60 лет;

- генетический фактор;

- курение;

- сахарный диабет.

В роли возбудителей могут выступать различные бактерии, грибы, вирусы. В данном случае возбудитель не играет первостепенного значения, так как реакция организма идёт не по пути классического воспаления.

Настоящие причины заболевания до сегодняшнего дня детально не изучены. Вопрос, почему вместо воспалительной реакции и регенерации (заживления) образуется соединительная ткань, остаётся открытым.

Есть догадки о том, что организм начинает воспринимать свою собственную ткань как «чужеродную».

Классификация интерстициальных пневмоний

Существует следующая классификация интерстициальной пневмонии.

- Идиопатический лёгочный фиброз.

- Неспецифическая интерстициальная пневмония.

- Криптогенная пневмония.

- Острая интерстициальная пневмония.

- Бронхиолит, связанный с интерстициальными заболеваниями лёгких.

- Десквамативная интерстициальная пневмония.

- Лимфоидная интерстициальная пневмония.

Основные жалобы пациентов и внешние симптомы

Пациенты чаще всего жалуются на:

- одышку;

- сухой кашель;

- невосприимчивость к противокашлевым препаратам;

- слабость;

- потерю веса;

- изменение формы ногтевых фаланг (в форме «барабанных палочек»).

Перечисленные симптомы встречаются в 70% случаев болезни. Но всё-таки не нужно забывать о том, что каждый человек индивидуален. Очень часто пациенты обращаются уже на поздних стадия болезни, через несколько лет. Заболевание протекает медленно и незаметно в начале.

Как осуществляется диагностика?

Важно учитывать, что заболевание лёгких не является осложнением заболеваний соединительной ткани или профессиональным заболеванием. В таком случае диагноз интерстициальная пневмония не ставится. Диагностика болезни затруднена, в некоторых случаях не видно изменений на рентгенограммах в начальном периоде.

Лабораторные методы

В общем анализе крови возможно повышение СОЭ, увеличение количества нейтрофилов. Может быть повышен С-реактивный белок. Но опять же эти показатели варьируют и зависят от конкретной формы интерстициальной пневмонии и индивидуальных особенностей организма.

Наиболее достоверный метод из всех предложенных – биопсия лёгкого. Только таким образом врач может установить точный диагноз и форму интерстициальной пневмонии. Проводится не всем, а только в тех случаях, когда все остальные методы не дают конкретных результатов и болезнь не поддаётся терапии.

Наиболее частый метод исследования – рентгенография лёгких, в запущенных случаях болезни на снимках симптом «сотового лёгкого» или «матового стекла» (изменения, которые отражают изменение лёгочной структуры и присутствие соединительной ткани). Наиболее качественные снимки получают при КТ, МРТ исследовании.

Физикальное обследование

При аускультации (выслушивании) лёгких врач может услышать звук похожий на «треск целлофана», такой звук возникает из-за деформации и снижения эластичности альвеол, которые не могут беззвучно и плавно сдуваться и надуваться как у здоровых людей. При пальпации обнаруживаются отёки (на руках, ногах) у пациентов с длительно протекающим заболеванием, причина отёков – вовлечение сердца в патологический процесс и застой по малому кругу кровообращения.

Основные подходы к лечению интерстициальных пневмоний

Главной задачей для врача является замедление процесса. Цель – клиническое выздоровление пациента. Наиболее часто больные идут по пути медикаментозной терапии, так же используется хирургический метод – трансплантация лёгкого, при такой операции продление жизни возможно до пяти лет.

Самой используемой группой препаратов являются глюкокортикостероиды. Назначаются они в больших дозах на длительный промежуток времени до 3 месяцев и более.

У некоторых пациентов такой метод лечения даёт довольно неплохие результаты.

Как говорилось ранее, существует семь форм интерстициальной пневмонии, поэтому при каждой определённой форме результат терапии может быть разный. Так же используют цитостатики, антифиброзные препараты.

Физиолечение

Наиболее действенным физиотерапевтическим методом является длительная кислородотерапия. Она способствует повышению качества жизни у больных, повышению выносливости в плане незначительных нагрузок (ходьба, самообслуживание). Но, увы, на продолжительность жизни этот метод не влияет.

Народные методы

В качестве народных методов лечения используются отвары трав и ягод: калина, почки берёзы, мать–и–мачеха, корень алтея. При таком заболевании, как интерстициальная пневмония, эти методы мало чем помогут, поэтому всё–таки на первом месте остаются глюкокортикостероиды.

Режим

Режим должен соблюдаться на всём протяжении лечения! При тяжёлых формах – обязательная госпитализация. Постельный режим, отсутствие контактов с инфекционными больными, рациональный режим труда и отдыха. Питание богатое белковой пищей.

Если удалось добиться клинического выздоровления, то у Вас не должно быть каких–либо симптомов и изменений в диагностических исследованиях.

На время восстановительного периода также рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, устранение провоцирующих факторов. Рекомендуется витаминотерапия.В этот период как раз целесообразно использовать народные рецепты, они помогут укрепить иммунитет.

Возможные осложнения пневмоний

- Лёгочное сердце.

- Гастроэзофагеальный рефлюкс.

- Эмфизема лёгких.

Профилактика интерстициальной пневмонии

Доподлинно о причине интерстициальной пневмонии неизвестно, существуют лишь предположение о неспецифическом воспалении похожем на аллергическую реакцию. Следовательно, выделить определённые пункты для профилактики сложно.

Единственное, что можно взять на заметку – избегать факторов риска перечисленных выше! Конечно, если это, например, сахарный диабет, то стараться контролировать сахар крови и не забывать про диету, чтобы заболевание не спровоцировало таких страшных последствий.

Заключение

Прогноз у интерстициальной пневмонии неблагоприятный, в редких случаях удаётся достичь стойкого клинического выздоровления. Но призываю Вас к тому, что не нужно опускать руки и пройти лечение, ведь шанс есть всегда!

Оценка статьи

Мы приложили много усилий, чтобы Вы смогли прочитать эту статью, и будем рады Вашему отзыву в виде оценки. Автору будет приятно видеть, что Вам был интересен этот материал. Спасибо!

(8 4,50 из 5)

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

- Интерстициальная пневмония

Вам будет интересно

Источник: https://UstamiVrachey.ru/pulmonologiya/interstitsialnaya-pnevmoniya

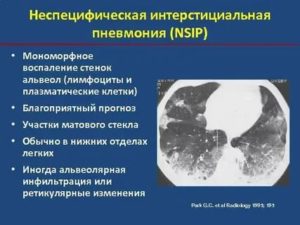

Неспецифическая интерстициальная пневмония (НСИП)

Неспецефическая инетрстициальная пневмония (НСИП, англ. NSIP) является вторым наиболее частым морфологическим и патологическим паттерном интерстициального поражения легких и характеризуется гистологической картиной равномерного интерстициального хронического воспаления разной степени выраженности или фиброза. НСИП бывает двух подтипов:

- фиброзный (фибротический) тип: более частый, имеет более плохой исход

- клеточный (целлюлярный) тип: менее частый, но характеризующийся более положительным прогнозом за счет лучшего ответа на терапию

При визуализации наиболее частыми чертами являются относительно симметричные и двусторонние зоны матового стекла в сочетании с нежными/тонкими ретикулярными изменениями и уменьшением объема легких, ведущего к формированию тракционных бронхоэктазов. Щажение непосредственно субплевральных отделов, если встречается, считается очень специфичным для НСИП.

Эпидемиология

Патология как правило встречается у мужчин среднего возраста, 40-50 лет [1]. Распространена в европейской популяции [9].

Клиническая картина

Симптомы не специфичны и включают незаметно прогрессирующее диспноэ и сухой кашель с рестриктивным паттерном снижения легочной функции и уменьшением функции газообмена.

Патология

Пространственная и временная гомогеность в материале является основной чертой НСИП. Гистологически НСИП разделяется на три группы; однако за счет схожего исхода II и III группы (смешанная клеточная и фиброзная и, соответственно, преимущественно фиброзная) сейчас классифицируются как фиброзный тип:

- фиброзная (фибротическая, от англ fibrotic ) неспецифическая интерстициальная пневмония: более частая, утолщение интерстиция больше за счет однородного фиброза с средней выраженностью хронического воспаления, несмотря на фиброзные изменения архитектоника легочной ткани сохранена

- клеточная (целлюлярная, от англ cellular) неспецифическая интерстициальная пневмония: менее частая; утолщение интерстиция в большинстве вторично к инфильтрации воспалительными клетками и гиперплазии пневмоцитов II типа. Архитектоника легких сохранена [8].

Отсутствие таких важных гистологичских признаков: гиалиновых мембран, гранулем, инвазии микроорганизмами, признаков первичного поражения дыхательных путей или организующей пневмонии, а так же эозинофилов и грубого фиброза — указывает на отсутствие острого повреждения легких.

Сочетанная патология

НСИП — преимущественно идиопатическое заболевание, но морфологический паттерн может сочетаться с многочисленными заболеваниями:

- заболевания соединительной ткани

- системная красная волчанка

- склеродермия

- Шегрена синдром

- полимиозит [5]

- дерматомиозит [5]

- прочие аутоиммунные заболевания

- ревматоидный артрит

- тириойодид Хашимото

- лекарственное поражение легких: особенно препаратами используемыми при химиотерапии [4]

- медленное восстановление при диффузном альвеолярном повреждении

- рецидивирующая организующая пневмония

- иммунодефицит (в основном при ВИЧ) [13]

- реакция “хозяин против трансплантата” [13]

- болезнь Кастлемана [13]

- миелодиспластический синдром [13]

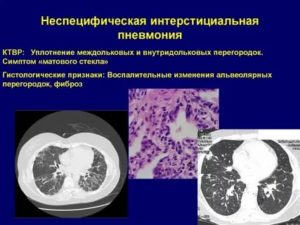

Компьютерная томография

Характерные признаки при визуализации схожи при клеточной, фиброзной НСИП, а так же ОИП, в плоть до 30% случаев. Временная прогрессия изменений при повторном ВРКТ исследовании в 28% случаев позволиляет изменить предварительный диагноз с ОИП на НСИП.

Изменения затрагивают как правило периферические отделы (с жащением непосредственно субпелвральных), в целом симметричные с кранио-каудальным градиетном выраженности.

Изолированное или преимущественное вовлечение верхних долей, или редкое одностороннее вовлечение — делают диагноз НСИП менее вероятным.

Общие проявления включают:

- снижение воздушности по типу матового стекла

- как правило доминирующий признак: может быть симметричным или диффузно распределенным по всем отделам или локализоваться преимущественно в базальных отделах

- щажение непосредственно субпелвральных отделов [11] — относительно специфичный признак НСИП

- в большинстве случаев двустороннее и симметричное (~86% [14]), но может быть двусторонним асимметричным (в 10% случаев), и, редко, односторонним (3%)

- в большинстве случаев в периферических областях (~68%) но может быть хаотичным (21%), диффузным (8%), и, редко, в центральных отделах легких (3%) [14]

- ретикулярные плотности и нерегулярные линейные плотности (иногда — минимальные субплевральные ретикулярные изменения) в основном при фиброзной НСИП [6-7]

- утолщение аксиального интерстиция / бронховаскулярных пучков: при фиброзной НСИП [6]

- тракционные бронхоэктазы: встречаются при фиброзной НСИП

- уменьшение объема легких: в основном нижних долей

- при выраженном течении

Наличие следующих признаков, хотя и встречается при НИСП, должно натолкнуть на мысль о других заболеваниях:

- центирлобулярные узелки

- мозаичная плотность

- тонкостенные кисты

История и этимология

Считается что впервые был описан Katzenstein и Fiorelli в 1994 [14].

Дифференциальный диагноз

Ключевой момент в дифференциальной диагностике — паттерн обычной интерстициальной пневмонии, который иногда может иметь схожие черты [3].

Признаки позволяющие сделать выбор в пользу НСИП — симметричные двусторонние зоны матового стекла с нежными ретикулярными плотностями щадящими непосредственно субплевральную зону.

Наличие крупнокистозного сотового легкого почти всегда указывает на ОИП.

Источник: https://radiographia.info/article/nespecificheskaya-intersticialnaya-pnevmoniya

Идиопатическая интерстициальная пневмония: лечение, признаки на рентгене и симптомы

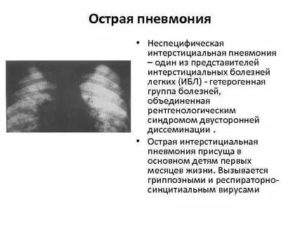

Интерстициальная пневмония – это воспаление легочных тканей, поражающее преимущественно альвеолярные стенки, эндотелий, капилляры и фиброзные ткани паренхимы легких.

Этим термином обозначают целую группу воспалительных процессов межуточной ткани легких неустановленного происхождения. Диагностируется у пациентов разного возраста и пола: может заболеть как взрослый, так и ребенок. Часто исходом заболевания становится пневмофиброз.

Наиболее характерные проявления патологии – прогрессирующая одышка и ухудшение дыхательной функции.

Причины заболевания

Механизмы происхождения этого заболевания исследователями точно не установлены, поэтому оно носит название идиопатической интерстициальной пневмонии. Есть мнение, что болезнь может начинаться по причине расстройства иммунологической саморегуляции, а толчком к его развитию становится появление антигена, на который иммунная система реагирует активной выработкой антител.

Провоцирующими факторами развития этой тяжелой патологии могут выступать:

- возбудители инфекций – цитомегаловирусы, герпесвирусы, вирусы, провоцирующие респираторные инфекции, некоторые виды бактерий (микоплазмы, хламидии, легионеллы, паразитирующие микроорганизмы: риккетсии, пневмоцисты);

- вдыхание некоторых разновидностей пылевых частиц;

- длительное курение (болезнь может развиваться также у тех, кто избавился от этой вредной привычки);Цитомегаловирусы

- иммунодефицитные состояния, например, заболевание ВИЧ и СПИДом, особенно в раннем детском возрасте;

- наличие некоторых аутоиммунных патологий, например, болезни Шегрена (поражаются соединительные ткани с вовлечением в патологический процесс желез внешней секреции);

- некоторые ревматические болезни, протекающие с поражением соединительной ткани;

- медикаментозное лечение некоторыми препаратами (антиаритмическими и противоревматическими).

Классификация

Интерстициальная пневмония может протекать в различных формах, это целая группа воспалительных процессов, объединенных общим названием.

В зависимости от характера поражения различают очаговые и диффузные интерстициальные пневмонии, патологический процесс может протекать в отдельном сегменте, но чаще вовлекается вся доля или целое легкое.

Классификация проводится в зависимости от особенностей патогенеза, клинического течения и происходящих морфологических изменений. По этим признакам выделяют следующие формы патологии:

- Обычная (идиопатическая), также называемая идиопатическим легочным фиброзом. Протекает чаще всего хронически, с рубцеванием интерстициальной ткани легких, различными изменениями в структуре органа. Встречается довольно редко, преимущественно у людей преклонного возраста.

- Неспецифическая – протекает в подострой или хронической форме, характеризуется равномерным воспалительным процессом интерстициальных тканей и фиброзом.

- Острая – самая опасная форма, для которой характерен высокий процент летальных исходов. Имеет, как правило, внезапное острое начало, стенки альвеол отекают, в них образуется экссудат, развивается фиброзный процесс.

- Десквамативная – протекает в подострой форме, характеризуется однородными воспалительными интерстициальных тканей легких.

- Криптогенная – протекает в острой, реже – в подострой форме. В альвеолах образуется экссудат, в бронхиолах появляются грануляции, легочная архитектоника при этом не изменяется.

- Лимфоидная (характеризуется лимфоцитарной инфильтрацией интерстициальной ткани легких, обширным лимфаденитом, протекает в большинстве случаев хронически).

- Респираторный бронхиолит – течение подострое. Преимущественно поражаются бронхиолы и мелкие бронхи, наблюдается невыраженный воспалительный процесс, иногда фиброз.

Симптоматика

Все формы заболевания сопровождаются рядом общих симптомов. Среди них:

Сухой кашель

- кашель (сухой, малопродуктивный);

- одышка (на начальных этапах развития патологии возникает при физической нагрузке, при прогрессировании – проявляется даже в спокойном состоянии);

- затруднение дыхания, невозможность полноценно вдохнуть, ощущение нехватки воздуха;

- боли в области поражения, иногда очень интенсивные, имеющие тенденцию к усилению при попытке вдохнуть полной грудью;

- проявления обструкции бронхов (чаще всего сопровождают десквамативную форму заболевания);

- лихорадочные явления (характерны для криптогенной, неспецифической и лимфоидной форм);

- нарушения сна;

- высокая утомляемость при незначительных нагрузках;

- потеря аппетита, снижение веса.

Для острой формы характерно внезапное начало и стремительное развитие, быстро нарастают симптомы дыхательной недостаточности, более 50% больных умирают. Идиопатический легочный фиброз, напротив, начинается незаметно, симптоматика нарастает довольно медленно. Когда патологический процесс начинает прогрессировать, у пациента наблюдаются нарушения дыхательной функции, легочная гипертензия.

https://youtu.be/CB8Q1PEYWiE

Лечение

Искусственная вентиляция легких

Если заболевание своевременно диагностируется и лечится, то перспективы для пациента благоприятные. Наиболее опасной является острая форма патологии, характеризующаяся стремительным ухудшением дыхательной функции. Пациенту необходимо проведение терапии кислородом и поддержание дыхания с помощью искусственной вентиляции легких.

При прочих разновидностях заболевания назначаются длительные курсы кортикостероидов (Преднизолон) и цитостатических препаратов (Циклофосфамид) для снижения интенсивности воспалительного процесса, иммунодепрессивных средств (Азатиоприн) для подавления патологической активности иммунных агентов.

Для предотвращения прогрессирования фиброзного процесса могут применяться такие лекарства, как Д-пеницилламин, Колхицин. Если прогрессирование патологии привело к снижению уровня кислорода в крови, то применяются методы оксигенотерапии. Если у пациента наблюдается легочная гипертензия, то необходимо назначение препаратов для расслабления гладкой мускулатуры сосудистых стенок.

В самых тяжелых случаях может потребоваться пересадка донорского легкого.

Препарат Колхицин

Если причиной развития воспаления интерстициальных тканей послужило курение, то лечить пневмонию пациент должен при полном отказе от этой привычки. Только следование всем рекомендациям лечащего врача поможет излечить это сложное и опасное заболевание.

Прогноз и профилактика

Прогнозы при этой патологии зависят от того, в какой форме она протекает, а также от того, насколько выражены фиброзные изменения легочных тканей.

В среднем с таким заболеванием люди живут около пяти лет, если же оно протекает в форме идиопатического легочного фиброза, осложненного склерозом тканей легких и недостаточностью функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, то перспективы значительно ухудшаются, выживаемость не превышает трех лет.

Интерстициальная пневмония в острой форме – тяжелое и опасное заболевание, которое даже при раннем выявлении и адекватной терапии приводит к смерти в более чем в половине диагностированных случаев.

https://youtu.be/0w0gBXvjah4

При неспецифической интерстициальной пневмонии добиться улучшения клинических показателей и стабилизации состояния больного удается в 70-75% случаев. В трети случаев прогноз жизни оценивается в 10 лет.

Десквамативную интерстициальную пневмонию удается стабилизировать у 65% пациентов, более 90% живут до 10 лет, 60% – пять лет. Иногда при помощи терапии удается добиться стойкой ремиссии.

При лимфоидной и криптогенной формах прогнозы, как правило, благоприятные.

Профилактика интерстициальных заболеваний легких заключается в отказе от курения, регулярном проведении вакцинаций против гриппа, пневмококковой инфекции, предупреждении бактериальных инфекций, исключении влияния вредных и опасных факторов.

Источник: https://pulmohealth.com/pnevmoniya/interstitsialnaya/

Интерстициальная пневмония

Интерстициальная пневмония

Интерстициальная пневмония – прогрессирующий воспалительный процесс, затрагивающий стенки альвеол и соединительную ткань паренхимы, с возможной вторичной внутриальвеолярной экссудацией и исходом в фиброзную перестройку легочных структур.

Заболевание сопровождается усиливающейся одышкой, сухим или с незначительной мокротой кашлем, болью в груди, субфебрилитетом, «теплым» цианозом, сердечно-легочной недостаточностью. Диагностика интерстициальной пневмонии включает анализ данных рентгенографии и КТ легких, дыхательных тестов, биопсии легких.

При интерстициальной пневмонии применяются кортикостероиды, цитостатики, оксигенотерапия, ИВЛ.

Интерстициальная (идиопатическая интерстициальная) пневмония – первичное острое или хроническое воспаление межуточной ткани легких неясной этиологии, характеризующееся ее фибропролиферативными изменениями и снижением дыхательной функции.

Клинико-патологическая классификация выделяет идиопатические интерстициальные пневмонии как отдельную группу интерстициальных болезней легких (ИБЛ), точную распространенность которых сложно оценить из-за редкого установления правильного диагноза.

Среди множества проблем пульмонологии интерстициальная пневмония занимает особое место, т. к. характеризуется длительным тяжелым течением, нередко неблагоприятным исходом из-за неуклонно прогрессирующей фиброзной и склеротической трансформации легких.

При интерстициальной пневмонии почти всегда отмечается снижение качества жизни и инвалидизация больных.

Классификация интерстициальной пневмонии

Группа интерстициальных пневмоний включает в себя различные патоморфологические формы заболевания. К ним относятся:

- обычная интерстициальная пневмония (идиопатический легочный фиброз/фиброзирующий альвеолит)

- неспецифическая

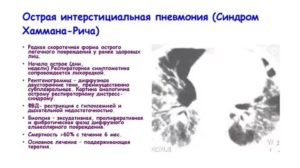

- острая (синдром Хаммена–Рича)

- десквамативная (макрофагальная)

- лимфоидная (лимфоцитарная)

- криптогенная организующаяся

- респираторный бронхиолит, ассоциированный с ИБЛ.

Поражение при интерстициальной пневмонии может быть очаговым или диффузным, а по объему может охватывать целую долю или все легкое.

Все варианты интерстициальной пневмонии имеют некоторые патогенетические, морфологические и клинические отличия, особенности течения и прогноза.

Для идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) типичны нарушение архитектоники легких гетерогенного характера, рубцевание интерстициальной ткани, «сотовая» трансформация легких с множеством тонкостенных полостей без содержимого и инфильтрации, фокусы фибробластов. Неспецифическая интерстициальная пневмония (НСИП) имеет картину однородных воспалительных изменений интерстиция и фиброза с редким возникновением фибробластических фокусов. При острой интерстициальной пневмонии (ОИП) наблюдаются резкий отек альвеолярных стенок, образование внутри альвеол экссудата и гиалиновых мембран, частое развитие интерстициального фиброза.

Криптогенная организующаяся пневмония (КОП), или облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией протекает с сохранением легочной архитектоники, организованным внутриальвеолярным экссудатом и диффузными полипообразными грануляциями в бронхиолах.

При десквамативной форме(ДИП) возникает незначительное равномерное воспаление интерстиция легочной паренхимы со скоплением альвеолярных макрофагов в выстилке альвеол.

Лимфоидная интестициальная пневмония (ЛИП) проявляется сочетанием гомогенной выраженной лимфоцитарной инфильтрации интерстиция и перибронхиальных лимфоидных фолликулов.

Для респираторного бронхиолита типична бронхоцентричная миграция альвеолярных макрофагов при минимальных признаках воспаления и фиброза альвеол и интерстиция.Наиболее часто встречаются идиопатический легочный фиброз и неспецифическая форма интерстициальной пневмонии. ИЛФ более характерен для пожилых мужчин (средний возраст 65 лет), прочие формы ИИП чаще выявляются у пациенток женского пола (35-55 лет), а неспецифическая и десквамативная иногда возникают у детей.

Причины интерстициальной пневмонии

Этиология идиопатической интерстициальной пневмонии до конца не изучена. К заболеванию может быть причастно нарушение иммунологического гомеостаза, а пусковым фактором выступает некий антиген, к которому организм начинает вырабатывать антитела.

Развитие данной патологии могут провоцировать инфекционные агенты (микоплазмы, хламидии, пневмоцисты, легионеллы, риккетсии, респираторные вирусы, CMV, вирус герпеса) и определенные виды пыли. Склонны к интерстициальной пневмонии курящие или ранее курившие лица, ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом (преимущественно дети).

Лимфоидная форма может сочетаться с аутоиммунными заболеваниями (синдромом Шегрена), иммунопатиями (гипо- и гипергаммаглобулинемиями). Курение – одна из главных причин десквамативной пневмонии и респираторного бронхиолита.

Криптогенная организующаяся пневмония имеет обычно идиопатический характер, но возможна связь с коллагенозами или медикаментозной терапией амиодароном, препаратами золота.

Воспаление при интерстициальной пневмонии протекает по типу пневмонита (альвеолита), носит чаще всего иммунный неинфекционный характер, затрагивая, главным образом, альвеолярные стенки и внеальвеолярную соединительную ткань легких, иногда с вторичной организацией экссудата внутри альвеол.

Для интерстициальной пневмонии характерно первичное воспаление интерстициальной ткани с накоплением в ней иммунокомпетентных клеток, выделяющих различные повреждающие медиаторы (оксиданты, интерлейкин-1 и др.

) на ранней стадии и фиброгенные факторы, вызывающие развитие фибропролиферативных реакций, на поздней стадии.

Симптомы интерстициальной пневмонии

Хроническое течение (более 12 месяцев) свойственно ИЛФ и ЛИП; подострое/хроническое – НСИП; подострое (месяцы и годы) – ДИП и РБ; острое/подострое – КОП; внезапное – ОИП.

Клинические формы интерстициальной пневмонии сопровождаются малопродуктивным (сухим или с незначительной мокротой) кашлем, затруднением дыхания (ощущением «неполного вдоха») и нарастающей одышкой, сначала выраженной при нагрузках, затем в покое.

Возникают боли в груди, эпизоды внезапной нехватки воздуха по ночам. Одышка ограничивает активность пациента, сопровождается быстрой утомляемостью, плохим сном, иногда потерей веса.

Симптомы бронхиальной обструкции при ИЛФ наблюдаются только у 4 % больных, значительно чаще они отмечаются при десквамативной форме.

У больных может обнаруживаться «теплый» цианоз кожных покровов, который постепенно охватывает все тело. При КОП, НСИП, ЛИП возможна лихорадка. Проявления криптогенной формы часто напоминают симптомы бактериальной пневмонии.

Для ИЛФ, неспецифической, десквамативной и лимфоцитарной интерстициальных пневмоний типичны «пальцы Гиппократа».

ИЛФ имеет незаметное начало с медленным нарастанием одышки и кашля, общей слабости, болей в мышцах и суставах, отсутствием лихорадки и кровохарканья.Прогрессирование этой формы сопровождается похуданием (вплоть до кахексии), развитием дыхательных нарушений, первичной легочной гипертензии.

Тяжелая дыхательная недостаточность с проявлениями легочного сердца при ИЛФ может сформироваться за период от 2-х месяцев до 2-х лет.

Симптомы острой интерстициальной пневмонии (синдрома Хаммена–Рича) схожи с клиникой гриппа и острого респираторного дистресс-синдрома. Наблюдается молниеносное течение с быстро прогрессирующей дыхательной недостаточностью и высоким процентом летальных исходов.

Осложнениями интерстициальной пневмонии могут быть карнификация легкого с формированием пневмосклероза, развитие «сотового» легкого, дыхательной и сердечной недостаточности, присоединение вторичной бактериальной инфекции. Стадию «сотового» легкого при интерстициальной пневмонии определяют как прогностически неблагоприятную в плане возникновения рака легкого.

Диагностика интерстициальной пневмонии

Диагностика интерстициальной пневмонии затруднена, основана на результатах анамнеза, физикального осмотра, рентгенографии и КТВР легких, исследования ФВД (спирометрии, бодиплетизмографии); торакоскопической или открытой биопсии легких.

При интерстициальной пневмонии выявляется мягкая крепитация: на ранней стадии, в основном, в прикорневых сегментах легких, на поздней – по всем легочным полям и в верхушках легких.

Для ИЛФ типична инспираторная крепитация по типу «треска целлофана». Отмечаются жесткое дыхание, влажные или сухие мелкопузырчатые хрипы в легких.

При перкуссии имеется небольшое укорочение звука, соответствующее области поражения.

Функциональные дыхательные тесты выявляют нарушение вентиляции и расстройства диффузионной способности легких (при ИЛФ – рестриктивного типа с резким и крайне резким снижением легочных объемов).Рентгенологическими признаками интерстициальной пневмонии могут являться симметричные полупрозрачные затемнения по типу «матового стекла», в основном в нижних отделах легких; утолщение междолькового и внутридолькового интерстиция; кистозно-фиброзные изменения, периваскулярная и перибронхиальная инфильтрация и тракционные бронхоэктазы.

КТВР помогает уточнить распространенность поражения легочной ткани, оценить стадию, активность и темпы прогрессирования фиброзного процесса.

Важным этапом диагностики интерстициальной пневмонии является биопсия легкого с гистологическим анализом биоптатов легочной ткани.

ЭхоКГ-симптомы нарушения гемодинамики в малом круге кровообращения отмечаются только при достаточно высоких показателях площади фиброзных изменений в легких.

Дифференциальная диагностика интерстициальной пневмонии проводится с бактериальной пневмонией, туберкулезом, другими ИБЛ. Лечебно-диагностические мероприятия при интерстициальной пневмонии подразумевают взаимодействие пульмонолога, торакального хирурга, врача-рентгенолога, патоморфолога.

Лечение интерстициальной пневмонии

Ранняя диагностика интерстициальной пневмонии положительно влияет на эффективность лечения и прогноз.

В случае острой формы интерстициальной пневмонии поддержание дыхательной функции осуществляется с помощью оксигенотерапии и искусственной вентиляции легких.

Лечение других форм базируется на применении глюкокортикостероидов (ГКС) и цитостатиков, способных оказывать выраженное противовоспалительное и иммуносупрессивное действие.

При НСИП, КОП, РБ-ИБЛ, ДИП и ЛИП показаны высокие или средние дозы преднизолона длительным курсом, при необходимости добавление цитостатических препаратов.

Отказ от курения – обязательное условие разрешения десквамативной интерстициальной пневмонии и респираторного бронхиолита, ассоциированного с ИБЛ.

При ИЛФ используют ГКС-монотерапию и более предпочтительные комбинации с азатиоприном или циклофосфамидом на протяжении как минимум 6 мес. с тщательным мониторингом состояния больного.

В качестве дополнительных применяются антифиброзные препараты (D-пеницилламин, колхицин, интерферон γ-1b). При развитии гипоксемии рекомендована кислородотерапия, при легочной гипертензии – вазодилататоры.Эффективно применение препаратов, влияющих на функциональную активность эндотелия – простагландинов, антиагрегантов, ингибиторов эндотелина-1, антиоксидантов.

При формировании «сотового легкого» единственным методом лечения интерстициальной пневмонии является трансплантация легких.

Прогноз интерстициальной пневмонии

Исход интерстициальной пневмонии зависит от формы заболевания и выраженности фиброза легких. Выживаемость больных в среднем составляет 5-6 лет, при ИЛФ с развитием пневмосклероза и сердечно-легочной недостаточности продолжительность жизни не превышает 3 лет. Острая интерстициальная пневмония даже при своевременном лечении имеет очень высокие показатели смертности – до 50-70%.

Клиническое улучшение и стабилизация состояния пациента в результате лечения неспецифической интерстициальной пневмонии наступает примерно в 75% случаев; около 35% больных имеют 10-летнюю выживаемость.

При десквамативной форме улучшение/стабилизация наблюдаются в 2/3 случаев, а 5- и 10-летняя выживаемость достигает 93 и 69%, возможна полная ремиссия. Большинство случаев лимфоцитарной интерстициальной и криптогенной организующейся пневмонии имеют благоприятный прогноз.

РБ-ИБЛ часто разрешается при прекращении курения, в некоторых случаях имеет место упорное прогрессирование с рецидивами. Больным ИЛФ регулярно проводится вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.

| Литература1. Неспецифическая интерстициальная пневмония/ Авдеев С.Н., Авдеева О.Е.// Практическая пульмонология. – 2007.2. Морфологические особенности и механизмы прогрессирования идиопатических хронических интерстициальных пневмоний: Автореферат диссертации/ Мануйлова Т.Ю. – 2005.3. Компьютерная томография высокого разрешения в дифференциальной диагностике интерстициальных пневмоний: Автореферат диссертации/ Абович Ю.А. – 2003. | Код МКБ-10J84.1 |

Источник: https://mukpomup.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Интерстициальная (идиопатическая) пневмония

Интерстициальная или идиопатическая пневмония (ИП) – быстроразвивающееся воспаление, образующиеся в области альвеолярных стенок и соединительных тканей паренхимы. Во время прогресса заболевания возможно образование экссудативной жидкости внутри альвеол и переход структурных элементов легких в фиброзную форму.

Патология относится к острым первичным или хроническим процессам, вызывающим нарушение дыхательных функций. Заболевание является тяжелой формой пневмонии.

Причины заболевания и провоцирующие факторы

К инфекционным причинам развития воспалительного процесса можно отнести заражение:

- микоплазмы;

- хламидии;

- легионеллы;

- риккетсии;

- цитомегаловирус (CMV);

- герпес-вирус;

- кандиды;

- аспергиллы.

Возможно развитие паразитарного пневмоцитоза, однако чаще всего заболевание развивается из-за причин неинфекционного характера.

Факторы, провоцирующие интерстициальную пневмонию:

- снижение иммунитета;

- аутоиммунные нарушения (синдромом Шегрена, иммунопатии);

- ревматоидные заболевания;

- склеродермические нарушения;

- пары токсичных, химических или ядовитых веществ, отравляющие организм через органы дыхания%

- наличие высокой концентрации пыльцы или пылевых частиц разной природы в воздухе;

- воздействие медикаментозных препаратов (антибактериальные средства, химиотерапия, Амиодарон, лекарства, в состав которых входит золото);

- курение;

- лечение онкологических заболеваний цитостатическими препаратами;

- прохождение иммуносупрессорной терапии;

- ВИЧ, СПИД;

- патологические нарушения работы печени;

- нарушения вследствие трансплантационного оперативного вмешательства;

- занесение или пребывание в кровеносном русле гнойно-бактериальных организмов;

- коллагенозы.

В случае если точную причину появления заболевания выяснить не удается, патологию принято считать идиопатической.

Особенности течения болезни

Особенности течения в зависимости от типа ИП:

- хроническое течение (более 1 года) при идиопатическом легочном фиброзе и лимфоидной форме;

- подострое (от нескольких месяцев до нескольких лет) или хроническое течение при неспецифической форме;

- подострое при десквамативной форме или респираторном бронхиолите;

- подострое или острое при криптогенной организующейся;

- внезапное при острой форме.

Течение и форма заболевания напрямую связаны с группой клинических признаков патологии.

Общие и специфические клинические признаки

К общим признакам ИП относятся:

- сухой кашель или кашель с незначительным выделением мокротных масс;

- нарушение дыхательных функций, «неполный вдох»;

- одышка (в начале при физических нагрузках, на поздних этапах и в состоянии покоя);

- болевые ощущения в области грудной клетки;

- нехватка воздуха в ночные часы;

- быстрая утомляемость, слабость;

- снижение массы тела.

Общие признаки заболевания можно спутать с другими патологиями дыхательной системы, поэтому стоит выделить более специфичные признаки развития интерстициальной пневмонии.

Специфичные признаки:

- Обсруктивные нарушения при ИЛФ (4% больных) и ДИП.

- «Теплая» синюшность кожи.

- Лихорадка при криптогенной организующейся, неспецифической или лимфоидной форме.

- Симптомы бактериальной пневмонии при КОП.

- «Пальцы Гиппократа» при ИЛФ, НСИП, ДИП и ЛИП.

- Идиопатический легочный фиброз постепенно развивается с проявлением одышки, кашля, болей в области мышц и слабости (кровохаркание и лихорадка не наблюдаются). На более поздних этапах больной значительно теряет в весе, наблюдаются нарушения дыхания, первичная легочная гипертензия. Тяжелая дыхательная недостаточность или признаки легочного сердца развиваются в промежуток от 2 месяцев до 2 лет.

- ИОП имеет схожую клиническую картину с заболеваниями гриппом и острой формой респираторного дистресс-синдрома. Течение патологии стремительное, развивается дыхательная недостаточность, отличается большим процентом смертельного исхода для пациента.

Интерстициальная пневмония может способствовать развитию таких осложнений, как карнификация легкого с образованием признаков пневмосклероза, «сотового» легкого, дыхательной или сердечной недостаточности, может быть развитие вторичных воспалительных процессов бактериальной природы.

Медикаментозное лечение

К возможным глюкокортикостероидам относится «Преднизолон», также возможно назначение других препаратов по усмотрению врача.

К возможным цитостатическим препаратам относятся:

- «Циклоспорин»;

- «Метотрексат».

Использование препаратов-цитостатиков назначается в случаях отсутствия видимых результатов кортикостероидной терапии.

Антибиотическая терапия включает:

- пенициллины-полусинтетики – Амоксиклав, Ампициллин;

- цефалоспориновую группу препаратов – Цефтазидим, Цефоперазон;

- макролидовую группу – Азитромицин, Джозамицин, Спирамицин.

В случае тяжелого состояния применяется комплекс антибиотиков и необходимых пробиотиков для сохранения микрофлоры организма.

К возможным пробиотикам относятся:

- «Линекс»;

- «Бифидумбактерин»;

- «Бифиформ»;

- «Энтерол».

Пробиотики обладают отдельной инструкцией, а также используются для профилактики нарушений микрофлоры.

Возможные антифиброзные препараты:

- D-пеницилламин;

- Колхицин;

- интерферон γ-1b.

Медикаменты этого ряда препятствуют образованию и накоплению фиброзных клеток.

Симптоматическое лечение включает группу лекарственных средств, направленных на улучшение общего состояния:

- муколитики – АЦЦ, Н-АЦ-ратиофарм, Флуимуцил, Бронкатар, Мукодин, Мукопронт, Бромгексин, Амброгексал, Амбробене, Лазольван;

- бронходилятаторы – Ипратропия бромид, Тровентол, Сальбутамол, Тербуталин, Беротек, Спирива, Оксис турбухалер, Серевент;

- жаропонижающие – Ибупрофен, Цитрамон, Аспирин;

- нестероидные противовоспалительные – Диклофенак, Индометацин.

Симптоматическое лечение является дополнительной мерой, применяемой для поддержки организма и повышения эффективности терапии.

Также для улучшения общего состояния необходимо прохождение следующих процедур физиотерапии:

- кислородотерапия;

- ингаляции;

- дециметровая терапия (ДМВ);

- ультравысокочастотная терапия (УВЧ);

- дренажный массаж.

Физиотерапия – это комплекс процедур, необходимых для выведения экссудата, стимуляции дыхания и проведения противомикробной обработки тканей.

Возможные последствия

К распространенным осложнениям болезнетворного процесса относятся:

- фиброз (нарушение газообмена в легких, необратимые явления склеротического характера);

- сердечная недостаточность;

- дыхательная недостаточность;

- вторичное бактериальное инфицирование;

- рак легких (на поздних стадиях).

Развитие осложнений значительно усложняет проведение терапии, а также представляет опасность для жизни больного.

Прогноз

Прогноз лечения и последующей жизни пациента зависит от типа заболевания и наличия осложнений интерстициальной пневмонии.

Особенности прогноза:

- Средняя выживаемость пациентов 5-6 лет.

- В случае развития идиопатического легочного фиброза с признаками пневмосклероза, сердечной или легочной недостаточности продолжительность жизни больного не превышает 3 года.

- В случае синдрома Хаммена–Рича процент летального исхода варьирует от 50 до 70%.

- При неспецифической форме значительные улучшения общего состояния при соблюдении терапии наблюдаются у 75% больных.

- При неспецифической форме у 35% пациентов наблюдается выживаемость 10 лет.

- В ходе лечения ДИП улучшения и стабилизация состояния выявлена у 2 из 3 пациентов.

- Лечение ДИП демонстрирует выживаемость в промежутке 5-10 лет у 69-93% пациентов вплоть до полного исчезновения симптомов.

- ЛИП и КОП отличаются благоприятным прогнозом.

- Респираторный бронхиолит завершается после прекращения курения, однако возможно появление рецидивов.

Для того чтобы обезопасить пациентов от развития вторичной бактериальной инфекции, больным идиопатическим легочным фиброзом проводится вакцинация от ряда пневмококковых патогенов и вируса-гриппа.