Мрт при выявлении компрессионных переломах

Мрт ног что показывает, перелом, мягкие ткани

Одним из самых исчерпывающих способов получить информацию о состоянии костей, суставов и мягких тканей ног считается МРТ ног.

Такая диагностика позволяет выявить развитие патологического процесса, проследить за ним в динамике и, исходя из этого, специалистом будет назначено правильное лечение.

Обычно МРТ назначается при наличии у пациента в течение продолжительного промежутка времени болевых ощущений в области нижних конечностей, а также при нарушении подвижности сустава, образовании отеков и атрофии в мышцах, а ещё при различных гематомах, опухолях и травмах.

Что можно увидеть на полученном снимке

Проведенная диагностика позволяет выявить:

- Особенности развития нижних конечностей.

- Наличие различных травм: переломов, трещин в кости, надрывов и разрывов в сухожилиях, а также в связках, мышцах. Использование МРТ при переломе ноги дает возможность обнаружить отек и припухлость в проблемной области. Помимо этого, данная диагностика позволяет выявить мелкие трещины в костях, которые нельзя увидеть при проведении рентгеновской диагностики.

- Появление различных гематом.

- Наличие последствий от различных травм.

- Появление костной мозоли, рубцов, застарелых переломов, а также зоны распространения фиброза.

- Развитие воспалительных процессов. К ним следует отнести: образование остеомиелита, артрита, флебита, флегмон и абсцессов.

- Наличие различных новообразований как доброкачественных, так и злокачественных опухолей и их метастазов.

- Появление дегенеративно-дистрофических нарушений в суставах. К ним относится развитие артроза, остеофита, уменьшение толщины суставного хряща, а также присутствие инородных тел в суставе.

- Наличие заболеваний в сосудах (развитие тромбофлебитов, флеботромбозов и ишемии в тканях).

- Появление заболеваний, связанных с нервными отростками: возникновение невриномов, защемлений и других травм.

- Наличие патологических увеличений в регионарных лимфатических узлах.

Диагностика может быть назначена специалистом также при появлении у пациента следующих симптомов:

- отека и припухлости в нижних конечностях;

- сильных болевых ощущений как во время движения, так и в состоянии покоя;

- щелканья и хруста во время ходьбы.

Показания к проведению исследования

Специалист может назначить томографию ноги в следующих случаях:

- при развитии в одной из нижних конечностей патологического процесса;

- при необходимости изучить состояние суставов ног, стопы, голени или бедра (обычно обследуется голеностопный, коленный, тазобедренный сустав);

- при наличии травм в суставах, костях и мягких тканях нижних конечностей (данную категорию входят травмы как свежие, так и застарелого характера);

- при появлении переломов, формировании ложного сустава;

- при наличии повреждений в связках и сухожилиях, которые фиксируют суставные поверхности;

- при появлении разрыва в суставной капсуле и кровоизлияний в полость сустава;

- при наличии болезненных ощущений в суставах, особенно от которых не удалось избавиться после ранее проведенного лечения;

- при появлении ограниченности подвижности сустава и его заклинивании;

- при наличии новообразований в костях, мягких тканях нижних конечностях;

- при появлении метастазов и уточнении стадии развития ракового процесса;

- при выявлении патологических нарушений во время рентгеновского исследования, а также УЗИ диагностики;

- при появлении ощущения нестабильности сустава;

- при наличии болевых ощущений у человека, использующего ортопедического имплантаты.

МРТ ноги используется при подготовке пациента к операции или в качестве мониторинга состояния нижней конечности после нее. Такое исследование применяется в качестве контроля за состоянием развития онкологической опухоли.

Как правильно подготовиться к процедуре

Примечательно, что данная диагностика не требует от пациента какой-то специальной подготовки. В день проведения исследования человек может употреблять пищу и напитки в обычном режиме. Помимо этого, ему не потребуется корректировать употребление лекарственных средств.

Таким образом, пациент может придерживаться привычного образа жизни. Обычно дополнительная подготовка требуется тем больным, которым во время диагностики будет вводиться контрастное вещество. Такие пациенты проходят процедуру на голодный желудок.

В том случае, если обследуемый испытывает сильные болевые ощущения и процедуру не может проходить спокойно, то врач может ввести ему обезболивающий препарат.

Некоторые не знают, что следует принести пациенту на диагностику. В действительности всё предельно просто. Если ранее делались какие-то исследования, то взять их с собой, если нет — захватить только медицинскую карту.

В том случае, если у больного имеется аллергическая реакция на компоненты специального контрастного вещества, то следует об этом сообщить специалисту. Необходимость введения этого средства определяется исключительно доктором.

Обычно оно применяется при подозрении на появление опухоли или развитие воспалительного процесса. Это связано с тем, что новообразования имеют повышенную циркуляцию крови. Введенное вещество способно окрасить сосуды опухолей. В результате этого активный кровоток становится хорошо заметным на готовом снимке.Кроме того, средство вводится при наличии обширного кровотечения и образовании аневризм.

Этапы прохождения исследования

Существует ряд вещей, через которые придется пройти пациенту. И они такие:

- В назначенный день человеку нужно будет приехать за 15–20 минут до начала процедуры. Далее понадобится снять все металлические предметы и украшения. Необходимо будет оставить все электронные устройства, которые могут негативно сказаться на работе магнитного прибора и повлиять на результаты исследования.

- В случае необходимости больному может быть введено специальное вещество (речь о нем шла выше). Обычно оно вкалывается внутривенно.

- После подготовки пациента попросят лечь на специальный медицинский стол, который заедет внутрь устройства.

- Резонансный прибор во время работы издает немного неприятные звуки. В данном случае больному могут быть предложены беруши.

- Во время всей процедуры нужно будет соблюдать полную неподвижность.

- Обычно исследование длится от 15 до 20 минут. Однако если использовалось специальное вещество, то время диагностики может быть увеличено.

- После того как специалист изучит проблемную область и произведет все необходимые снимки, процедуру можно будет считать завершенной.

- Результаты исследования обычно выдаются пациенту на руки через час, максимум 3. При использовании «контраста» время получения заключения может быть увеличено. Некоторые медицинские центры вообще высылают результаты обследуемому на электронную почту.

Примечательно, МРТ нижних конечностей считается абсолютно безопасной и безболезненной процедурой.

Противопоказания к проведению процедуры

Данную диагностику категорически запрещено использовать следующим категориям лиц:

- Тем у кого на теле имеются металлические предметы. К ним следует отнести внедрение инсулиновых помп, кардиостимуляторов, стимуляторов нервов и других устройств. Это связано с тем, что магнит может создать помехи в работе. Металлические устройства во время процедуры могут нагреться и обжечь пациента. А ещё они способны негативно сказаться на результатах исследования.

- Беременным женщинам, или кормящим ребенка грудью. Таким пациенткам запрещено проводить МРТ ноги с использованием специального вещества.

- Людям, страдающим хронической печеночной и почечной недостаточностью.

- Пациентам, с непереносимостью состава компонентов, входящего в специальное контрастное вещество.

- Тем, кто страдает психическими расстройствами, в особенности — клаустрофобией. В данном случае диагностика может быть проведена на устройстве открытого типа. Перед процедурой больному понадобится выпить успокоительный препарат.

Как часто можно проводить МРТ ноги

Примечательно, что данная диагностика не оказывает негативного влияния на жизненно важные органы и системы человеческого организма.

Благодаря этому, исследование можно проходить несколько раз в течение небольшого промежутка времени. Данная диагностика разрешается даже малым детям. Однако, как правило, ее проводят под наркозом.

Это связано с тем, что малыши не способны в течение большого промежутка времени соблюдать неподвижное состояние.

Цена на процедуру исследования нижних конечностей

Практически каждый медицинский центр предоставляет своим клиентам данную услугу. Однако цены на нее в различных учреждениях могут существенно отличаться друг от друга. Это зависит от таких факторов, как наличие необходимого оборудования и его качество, уровня квалификации специалиста, а также расположения и статуса медицинского центра.

Источник: https://mrtu.ru/tverdye-tkani/mrt-nogi.html

Переломы позвоночника

Перелом позвоночника – это нарушение целостности кости позвоночника с разрушением ее в результате механического воздействия.

Классификация

Травматические переломы возникают при действии значительных механических усилий, превышающих возможности здоровой кости.

Патологические переломы возникают в костях, структура которых изменена каким-либо патологическим процессом (опухоль, нарушение развития, эндокринопатия и др) при незначительных травмах, которые не привели бы к перелому здоровой кости.

Открытые и закрытые.

Переломы тела позвонка:

- компрессионный;

- горизонтальный;

- вертикальный;

- отрывной (передне-верхних и передне-нижних углов тел);

- оскольчатый;

- компрессионно-оскольчатый;

- взрывной.

В зависимости от смещения тела или его фрагментов:

— без смещения;

— со смещением по высоте (на 1/3, 1/2, 2/3);

— со смещением в сторону позвоночного канала и сдавлением спинного мозга (на 1/3, 1/2, 2/3).

Также выделяют переломы заднего полукольца позвонков: остистых отростков, поперечных отростков, дуг, суставных отростков.

Переломовывихи, сопровождающиеся переломами тела и заднего опорного комплекса со смещением по оси в сагиттальной или фронтальной плоскости.

Определение стабильности позвоночного столба по F. Denis, 1983.

Передний столб – передние 2/3 тела позвонка и диска, передняя продольная связка.

Средний столб – задняя 1/3 тела позвонка и его диска, задняя продольная связка.

Задний столб – все костно-связочные структуры, находящиеся позади задней продольной связки и корней дуг.

Классификация повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника (F. Magerl и соавт. 1994):

Компрессионный тип А – повреждаются передние отделы позвоночника; возникают компрессионные и взрывные переломы.

А1 – переломы верхних и/или нижних замыкательных пластин;

А2 – переломы, вызванные компрессией, в результате чего появляются трещины в теле. Чаще это вертикальные переломы, редко бывают боковые вертикальные трещины. Стабильные повреждения.

А3 – оскольчатые и “взрывные” переломы, нестабильные.

Дистракционный тип В – все виды этих повреждений являются нестабильными.

В1 – происходит разрыв заднего связочного комплекса, разрывы переднего связочного комплекса редки.

В2 – наряду с компрессией или без нее повреждается межпозвоночный диск

В3 – помимо компрессии и разрыва диска разрушается связочный комплекс.

Ротационный тип С – повреждения передних и задних элементов с ротацией; являются нестабильными.С1 — компрессионные повреждения с ротацией

С2 – ротация сочетается с дистракцией

С3 – ротация сочетается с грубейшими разрушениями связочного комплекса, в тч повреждения типа “срезывания”.

Эпидемиология

Составляют 0.4-0.5% всех переломов костей скелета, относятся к числу наиболее тяжелых травм. Значительное число травмированных – молодые люди. 20-40% закрытых переломов позвоночника осложняются повреждением спинного мозга различной степени тяжести. Возникают чаще в момент ДТП.

Клинические проявления

Боль и отек в месте перелома, внешняя деформация, болезненность при пальпации, крепитация и патологическая подвижность.

Лучевая диагностика

Рентгенография: деформация позвоночного столба, нарушение целостности позвонка, неравномерные межпозвонковые щели, снижение высоты тела позвонка, смещение отломков.

КТ-семиотика: линия перелома, костные фрагменты и эпидуральные гематомы.

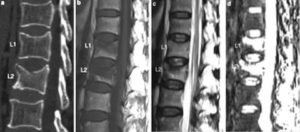

МРТ-семиотика: отек костного мозга позвонков (острая/подострая стадия)

Т1-ВИ: гипоинтенсивный

Т2-ВИ: гиперинтенсивный

Т2 stir: гиперинтенсивный

Гематомы, ушиб спинного мозга.

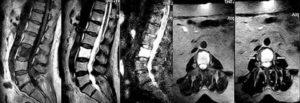

Рис. 1. Т1 и Т2 саг. Стабильный перелом тела L4 позвонка (острый/подострый период).

Рис. 2. Т1 и Т2 саг. Компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 позвонка (острый/подострый период).

Рис. 3. Т1, Т2 stir кор. Скрытый перелом крестца справа (острый период).

Рис. 4. Т1 саг. Острая/подострая стадия остеопоротического компрессионного тела L5 позвонка, хронической стадии остеопоротических переломов тел L2-L4 позвонков.

Рис. 5. Т1 и Т2 саг. Патологические переломы тел Th1, Th9, Th10 позвонков; очаг патологически измененного МР-сигнала в теле Th12 позвонка (вероятно патологического, mts характера).

Пример описания

Описательная часть: Определяются неравномерные (за счет краниальных замыкательных пластин передние) клиновидные деформации тел Th7, Th9 позвонков с максимальным снижением высоты их тел в передних отделах на …% и ..

% соответственно. Контуры краниальных замыкательных пластин в телах вышеописанных позвонков неровные, каудальных – четкие ровные. Отмечаются признаки гетерогенного отека в верхних отделах Th7, Th9 позвонков.

Сагиттальный размер тел позвонков не увеличен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина компрессионных переломов тел Th7, Th9 позвонков (острая или подострая стадии).

Описательная часть: Определяется компрессионный двояковогнутый перелом тела L5 позвонка, со максимальным снижением его высоты в передних и средних отделах на …% (более 1/2 высоты). Сагиттальный размер тела позвонка существенно не увеличен.

МР-сигнал от костного мозга изменен: неоднородно гипоинтенсивнвый по Т1-ВИ. Данных за наличие деструктивных изменений тела позвонка или наличия интра- и паравертебрального мягкотканного компонента не определяется.

Определяется увеличение высоты межпозвонкового диска на уровне L5-S1 сегмента (больше данных за остеопоротические изменения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина хронической стадии остеопоротического перелома тела L5 позвонка.

Список использованной литературы и источников

- Дубров Э.Я. Переломы и вывихи: Атлас рентгенограмм. – М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2007. – 216 с.

- Лучевая диагностика. Позвоночник/ Гервиг Имхоф и соавт.; пер. с англ. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 2011. – 320 с.

- Семизоров А.Н. Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей: пособие для врачей. – М.: Издательский дом Видар-М, 2007. – 176 с.

- Труфанов Г.Е., Рамешвили Т.Е. Лучевая диагностика травм головы и позвоночника: Руководство для врачей. 2-е изд. – СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2007. – 196 с.

- https://radiomed.ru/impress/kss-travma-travma-pozvonochnika-pr-s Обращение к источнику 1.05.2018 г

Источник: https://vrachimrt.ru/articles/3949

Травмы позвоночника

До 50% позвоночно-спинномозговых травм происходят вследствие ДТП, до 25% приходится на спортивную травму, остальные травмы- бытовые.

До 48% травм позвоночника оказываются многоуровневыми и множественными, поэтому КТ, несмотря на высокую лучевую нагрузку, очень часто становится основным методом первичной оценки состояния костных структур.

Целью исследования при травме позвоночника во всех случаях является прежде всего оценка костных структур, диагностика переломов, вывихов, ушибов.

Что выбрать- КТ или МРТ

Состояние пациента в остром периоде травмы бывает настолько тяжелым, что проведение магнитно-резонансной томографии невозможно, так как она очень продолжительна по времени, при этом нельзя проводить искусственную вентиляцию легких и другие необходимые мероприятия. Проведение МРТ пациентам с подозрением на металлические осколки даже в мягких тканях спины также абсолютно противопоказано.

КТ же в свою очередь проводится за несколько секунд, а технология whole body на мультиспиральном КТ помогает за несколько секунд провести сканирование всех отделов позвоночника и получить комплексное 2D- и 3D-изображение. К тому же, компьютерная томография обладает превосходной контрастностью костных структур, выше, чем у МРТ.

Единственным недостатком МСКТ, помимо лучевой нагрузки, является инвазивность при исследовании спинного мозга, так как контраст должен быть введен непосредственно в спинномозговой канал. В этом случае миелографию проводят при невозможности исследования на МР-аппарате.

Несрочные, неосложненные и старые переломы можно исследовать любыми видами диагностики, начиная с обычной рентгенографии, заканчивая МРТ (компрессионный перелом позвоночника, например).

Возможности МСКТ при травмах позвоночника и что она определяет

Компьютерная томография с высокой точностью диагностирует переломы позвонков любой сложности, острые кровоизлияния при разрывах связочного аппарата и интрамедуллярные гематомы (высокая точность до 3 суток после травмы), а также позволяет дополнить полученную при рентгенографии информацию у 76% пациентов со спинальной травмой, причем у 50% из них обнаруживаются переломы, не диагностированные при рентгене (например, переломы дужек и суставных отростков).

Типичными для шейного отдела являются хлыстовые травмы шеи и переломы ныряльщиков. В последнем случае, при ударе головой о дно, может произойти взрывной перелом одного или двух позвонков, часто сочетающийся со сдавлением или разрывом спинномозгового канала.

Хлыстовая травма является следствием автомобильной аварии, когда при ударе или резком торможении происходит чрезмерная гиперфлексия (сгибание и разгибание в шейном отделе), может возникнуть отрывной перелом, пациента еще долгое время беспокоит боль в шее, ее скованность, головная боль, нарушение зрения и слуха.

Для грудного и поясничного отделов классическими являются компрессионные переломы, типичными признаками которого являются снижение высоты тела позвонка и клиновидная деформация.Построение мультипланарных реконструкций дает возможность визуализировать смещенные отломки размером до 2 мм, их взаимоотношение со спинномозговым мешком, паравертебральными тканями, оценивать сопутствующую патологию внутренних органов, часто имеющую решающее значение в определении тактики лечения.

После операции 3D-реконструкции позволяет с высокой точностью оценить положение винтов и пластин и получить картину фиксирующей системы

Прямыми КТ-признаками травм позвонка считают:

- снижение высоты тела позвонка в сочетании с прерывистостью кортикального слоя (площадки позвонков)

- двойной контур кортикального слоя, одна из границ которого прерывиста

- уплотнение костного вещества, острые грыжи

- наличие костных фрагментов на уровне перелома

- смещение (в том числе и боковое) поврежденного позвонка более 2 мм в грудном отделе и более 3 мм -в поясничном отделе (так называемый травматический спондилолистез)

- наличие экстрадуральной гематомы, как признак ушиба и повреждения околопозвоночного сосуда

- стеноза позвоночного канала

Тактика диагностики при травмах позвоночника

По данным Hauser и Boehm, до 23-25% переломов не выявляют при рентгенографии позвоночного столба, но высокоточно определяют при томографии, при этом полный объем травмы выявляют на рентгенограммах лишь у 13% пациентов.

Это обусловлено прежде всего низким разрешением рентгенограмм, отсутствием одной из проекций у реанимационных больных или отсутствием на снимках нижних шейных позвонков, низкой точностью визуализации сломанных структур (дужек и суставных отростков).

Однако, в большинстве случаев, рентгенография является обязательным этапом в диагностике травм.

Считается, что при подозрении на травму шейного отдела целесообразно сразу выполнять КТ, без предварительной рентгенографии.

При этом риск пропустить нестабильное повреждение этого отдела составляет около 0,5% (за счет повреждения связок, дисков и капсул суставов).

Существуют Канадские критерии высокого риска травмирования шейного отдела, согласно которому компьютерное сканирование обязательно для пациентов:

- Возрастом старше 65 лет

- При наличии перенесенной аксиальной нагрузки на голову (чаще при нырянии)

- При падении с высоты более 1 метра

- После автоаварий со столконовением при скорости более 100 км/ч, выпадении из транспортного средства, при опрокидывании автомобиля)

- При мотоциклетной травме или травме на прочих самоходных средствах

- При признаках парестезий в верхних или нижних конечностях

Любого пациента с травматическим анамнезом, а также после падений с любой высоты, после ДТП, бытовой травмы, лиц в бессознательном состоянии с неизвестным анамнезом или со следами травмы на теле следует считать больными с травмой позвоночника, пока не будет доказано обратное. Таким пациентам целесообразно проведение КТ головного мозга и шейного отдела с захватом верхних четырех грудных позвонков и выполнение рентгенографии грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника в двух проекциях.

Как проводится МСКТ при травме

Пациент перед исследованием на КТ-аппарате не требует специальной подготовки, в стандартном варианте проводится на спине, допускается обследование в положении на животе. Исследование занимает 5-7 минут, а непосредственно томография — от нескольких секунд до минуты.

Это является огромным преимуществом для обследования пациентов в тяжелом состоянии. Стандартная мультиспиральная томография проводится с шагом 3 мм с дальнейшей реконструкцией до 1 мм, используются мягкотканный и костный режимы, далее следует построениее 2D, 3D-изображений на основе этих данных.

Пациентам с политравмой либо в бессознательном состоянии, как правило, назначают КТ нескольких областей, включая исследование грудной клетки и брюшной полости, таза, с одновременной реконструкцией изображений двух или трех отделов позвоночника.

Современные кабинеты лучевой диагностики оснащены дыхательной и реанимационной аппаратурой, а исследование настолько непродолжительное, что искусственная вентиляция легких и бессознательное состояние больного не являются противопоказанием для КТ.Относительными противопоказаниями считают нестабильную гемодинамику, необходимость экстренной остановки кровотечения, большую массу тела пациента, а также беременность на любом сроке, хотя, если речь идет о диагностике угрожающих жизни состояний, проведение КТ допустимо.

Источник: https://mrt-kt-pozvonochnika.ru/article/travmaticheskie-povrezhdeniya-pozvonochnika-mrt-ili-kt

Мрт показывает переломы?

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)

Травмы, ушибы или падения могут сопровождаться серьезными повреждениями. Среди них нередко встречаются нарушения целостности костей. При признаках вывиха, растяжения связок, ушиба, осложненного или неосложненного перелома врачи предпочитают рентгенографию.

Метод быстрый, простой и доступный, часто клиники располагают собственным оборудованием для проведения исследования. При подозрении на осложненные переломы, подготовке к операции обычно применяют КТ. Оба метода базируются на рентгеновском излучении и позволяют четко визуализировать костную ткань.

Однако врачи-травматологи в дополнение нередко назначают магнитно-резонансную томографию.

Процедура дорогостоящая, поэтому у пациентов возникает вопрос: «Видны ли на МРТ переломы, и зачем проводить исследование, если повреждение уже обнаружено?» МР-сканирование — высокоинформативная диагностическая процедура, которая поможет правильно подобрать лечение.

Видны ли на МРТ переломы?

Магнитно-резонансная томография базируется на свойствах магнитного поля.

Под воздействием последнего изменяется движение атомов водорода, которые входят в молекулы воды и в разном количестве присутствуют во всех тканях организма.

Аппарат улавливает импульсы от возбужденных протонов и преобразует их в изображение. В результате получают послойные снимки исследуемой области, на которых хорошо просматриваются ткани с разным содержание жидкости.

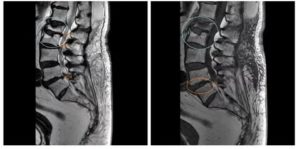

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

На срезах можно увидеть хрящи, связки, мышцы. Применение специальных последовательностей позволяет изучить сосуды, нервные волокна, головной и спинной мозг, лимфатические структуры. Существенным недостатком метода является его низкая информативность относительно состояния костной ткани. МР-сканирование плохо отображает участки с малым содержание влаги.

Покажет ли МРТ перелом, зависит от структуры поврежденной кости. Врач может заподозрить деструкцию по характерным признакам. Например, о скрытом переломе будет говорить отек костного мозга. При этом результаты рентгена могут не показать повреждение.

С целью первичной диагностики нарушений целостности костей магнитно-резонансная томография не применяется как ведущий метод по следующим причинам:

- вся процедура занимает продолжительное время;

- требует специального оборудования, которое есть лишь в некоторых медучреждениях;

- процедура дорогостоящая;

- дает мало информации о состоянии костной ткани.

Травматолог может назначить МРТ перелома при яркой неврологической симптоматике. МР-сканирование даст подробную информацию о состоянии окружающих мягких тканей. Метод незаменим при подозрениях на травмы позвоночника. Он поможет выявить ущемление нервных корешков, сужение спинномозгового канала, опухолевые образования в костной ткани позвонков, которые могут быть истинной причиной травмы.

В некоторых случаях МР-сканирование дает наиболее точную информацию по сравнению с другими методами (при рентген-негативных, субхондральных переломах и пр.). Отдельные программы помогают судить о давности перелом (режим жироподавления и др.).

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Как проходит МРТ при переломах?

Чтобы сделать МРТ перелома в диагностическом центре «Магнит», пациент должен предварительно записаться. Во время беседы с медперсоналом по телефону стоит сообщить о наличии в теле металлических имплантов или электронных устройств:

- штифтов, пластин, спиц;

- эндопротезов;

- кардиостимулятора;

- инсулиновой помпы;

- кровоостанавливающих клипс;

- стентов в сосудах и т.п.

Присутствие электроники — противопоказание для проведения сканирования. Чтобы пройти обследование при наличии металлических конструкций, необходимо предоставить паспорт на имплант, с описанием материала, из которого он изготовлен. Документ можно взять в клинике, где ранее проводили операцию.

Относительными противопоказаниями для МРТ являются первый триместр беременности, клаустрофобия, вес больного более 120 кг. Женщинам в положении исследование проводят после согласования с акушером-гинекологом. Пациентам с лишним весом и боязнью замкнутого пространства диагностику осуществляют на аппаратах открытого типа.

Если у человека есть трудности с сохранением неподвижности (например, из-за неврологической симптоматики или острой боли), МР-сканирование проводят под седацией или наркозом.

Пациентам, способным передвигаться самостоятельно или с помощью близких, исследование проводят в стандартном порядке:

- подготовка. Больной приходит в клинику за 5-10 минут до назначенного времени, заполняет документы. После консультации с рентгенологом пациента проводят в раздевалку. Здесь нужно оставить украшения, одежду с металлическими элементами, электронные приборы;

- сканирование. Лаборант проводит больного в диагностический кабинет, помогает лечь на платформу томографа, подкладывает валики для удобства, предлагает наушники, фиксирует тело. Рентген-техник выходит в кабинет, расположенный за стеклянной стеной/окном, откуда контролирует весь ход процедуры. Врач напоминает больному о необходимости лежать неподвижно и включает аппарат. Исследование длится 20-25 минут;

- результаты. После МРТ пациент получает заключение рентгенолога в письменном виде и цифровой носитель со сканами исследуемой области. Врач дает краткие пояснения относительно результатов процедуры.

Заключение МРТ необходимо предоставить Вашему доктору — травматологу или ортопеду. Только лечащий врач имеет право устанавливать диагноз и назначать лечение.

Мрт или кт при переломе?

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Компьютерная томография — это усовершенствованный вид рентгенографии.

Отличие заключается в том, что КТ-аппарат делает множество снимков в аксиальной плоскости послойно, тогда как обычный рентген дает лишь суммарные изображения всей области интереса. Результаты КТ более информативны в плане диагностики переломов.

Метод реагирует и отражает минимальное изменение плотности костной ткани. Недостатками КТ являются:

- лучевая нагрузка;

- ограниченная кратность проведений (не более 2 раз за год);

- противопоказания (нельзя делать беременным и детям, есть ограничения по применению контраста).

Метод активно используют для экстренной диагностики переломов, когда врачам необходимо точно и срочно оценить клиническую ситуацию, чтобы оказать пациенту помощь.

МРТ не подразумевает лучевой нагрузки. Метод используют в комплексной диагностике посттравматических состояний, для изучения мягкотканных структур. МР-сканирование может пригодиться при переломе, если:

- пациент — это ребенок или беременная женщина;

- больной уже проходил лучевую диагностику или терапию и есть риск передозировки нагрузки во время очередного КТ или рентгена;

- деформация поврежденной кости влияет на целостность мягких тканей;

- есть подозрения на компрессию сосудов или нервных волокон;

- врач предполагает, что перелом является следствием не травмы, а структурных нарушений в кости.

При отсутствии противопоказаний методом выбора для диагностики переломов считается КТ.

Источник: https://spb24mrt.ru/mrt-info/mrt-pokazyvaet-perelomy

Почему важно проводить МРТ позвоночника у детей | Медицинский центр

На сегодняшний день существует множество методов диагностики заболеваний и травм позвоночника. Многие клиники и больницы оснащены новейшим оборудованием, помогающим многократно усовершенствовать процесс обследования.

В случае с позвоночником, патологии диагностируют с помощью компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ позвоночника), а также с помощью обычного рентгенографического исследования.

Когда проблема касается здоровья ребенка, многие родители предпочли бы разобраться для себя, какой из методов наиболее информативный и наименее вредный.

Рентгенография позвоночника — преимущества и недостатки

Поиск причины патологии позвоночника у детей чаще всего начинается с назначения врачом рентгенографии. В большинстве случаев, этого вполне хватает для правильной постановки диагноза.

Суть метода заключается в том, что ткани человека по -разному задерживают рентгеновские лучи, результат выводится на экран и производится снимок.

Рентгенографию делают в стандартных двух проекциях, спереди и сбоку, при необходимости -дополнительные прицельные снимки.

Плюсы рентгенографии:

— Метод относительно безопасен, так как лучевая нагрузка на организм человека минимальна (приближена к фоновым значениям);— Метод экономичен, так как проведение рентгенографии не требует больших затрат;

— Метод доступен — практически каждое учреждение здравоохранения располагает рентгеновским оборудованием.

Минусы рентгенографии:

— Некоторым группам пациентов рентгенография противопоказана (или проводится по очень строгим показаниям).

К этих группам относятся беременные женщины и, что очень важно, дети до 12 лет;— Низкая способность разрешения — снимки делаются лишь в некоторых плоскостях, и рассмотреть детали в отклонениях под небольшим углом невозможно;— Ограниченная визуализация — на рентген-снимке четко видны лишь кости, а хрящи, сухожилия, связки, спинной мозг и нервные волокна, кровеносные сосуды и прочие ткани увидеть нельзя.

С учетом всех особенностей, рентгенография уместна лишь в начале диагностического поиска.

Кт позвоночника, плюсы и минусы

Компьютерная томография относится к современным диагностическим методам. Его суть такая же, как и в рентгенографии, здесь тоже используется ионизирующее излучение.

Однако, тело человека пронизывается лучами со всех сторон, очень тонкими срезами (долями миллиметра), а полученные изображения регистрируются специальными детекторами с последующей компьютерной мультпланарной и 3D-обработкой. Таким образом, позвоночник можно рассмотреть в нескольких плоскостях. А так же построить его объемное изображение.

Компьютерная томография — это универсальный метод, обладает большой информативностью.

Преимущества КТ:

— Кости визуализируются максимально четко и качественно;— Можно построить изображение во множестве плоскостей, а так же в 3D;— В отличие от МРТ, прекрасно подходит для пациентов, имеющих различные имплантированные металлические элементы, протезы и электронные аппараты;

— Появляется возможность осуществлять объемное моделирование.

Компьютерная томография также имеет ряд недостатков:

— Относительно большая лучевая нагрузка на организм, гораздо больше, чем при рентгенографии;— Категорически не рекомендуется для детей и беременных, исследование КТ им назначают только по жизненным показаниям;— Большинство КТ-исследований подразумевает использование специального контрастного вещества, что недопустимо для пациентов, страдающих аллергическими реакциями и почечной недостаточностью;— Меньшая информативность и визуализация спинного мозга, мягких тканей при сравнении с МРТ;— Компьютерная томография менее доступна, чем рентгенография, так как аппараты имеются далеко не в каждом учреждении здравоохранения, а стоимость данной медицинской услуги довольно высокая.

— Компьютерная томография оптимально подходит для диагностики прежде всего переломов позвоночника, костной деструкции (разрушения).

Особенности МРТ позвоночника

Метод магнитно-резонансной томографии основан на получении изображений от тканей тела человека на принципе ядерно-магнитного резонанса. Для получения изображений используется радиочастотный диапазон электромагнитного излучения с очень низкой энергией (те же частоты, что в радио-и телевещании).

Плюсы МРТ многочисленны:

— Нет ионизирующего излучения;— Произвольное направление срезов или сбор истинного трехмерного массива данных— Визуализируются не только костные структуры, но и связки, сухожилия, нервы и сосуды, мягкие ткани.

Причем максимальная контрастность мягких тканей, что является главным преимуществом перед КТ

— Отсутствие ионизирующего излучения дает возможность широко использовать МРТ не только для взрослых, но и для детей любого возраста, беременных женщин (после 12 недели беременности,) а так же для внутриутробной диагностики патологии плода.

Несмотря на неоспоримые преимущества, метод имеет и ряд недостатков:

— Исследование малодоступно, так как далеко не каждое учреждение здравоохранения, особенно государственное, может себе позволить такое дорогостоящее оборудование;— Из-за высокой стоимости аппаратуры, проведение самого исследования МРТ стоит достаточно дорого;

— Проведение магнитно-резонансной томографии требует от обследуемого человека абсолютной неподвижности в течение продолжительного отрезка времени, поэтому процедура значительно усложняется для пациентов, которые имеют психические расстройства, а также для детей младшего возраста.

МРТ в основном применяется в диагностике дегенеративных, опухолевых, воспалительных, травматических процессов и многого другого.

Диагностика компрессионных переломов позвоночника у детей

Компрессионные переломы позвонков чаще всего случаются из-за очень высокого давления на тело кости. Тело позвонка имеет губчатую структуру, поэтому при чрезмерной нагрузке, позвонок сплющивается, приобретая форму клина кпереди.

Губчатое вещество кости сминается и деформируется. Причина возникновения такого перелома — резкое сгибание позвоночного столба вперед при одновременной высокой нагрузке на ось туловища.

Например, прыжок с высокого местоположения с приземлением на ноги.

Диагностировать компрессионный перелом позвоночника можно и с помощью обыкновенной рентгенографии, однако отдельные мелкие детали общей картины можно оценить лишь при помощи КТ. А для полной и подробной оценки перелома такого типа необходимо использование МРТ позвоночника, которая также поможет выявить, имеют ли место повреждения нервных структур.

Даже при КТ не всегда можно с уверенностью судить о давности перелома, особенно при повторных травмах или у пациентов пожилого возраста. Только МРТ позвоночника может ответить на этот вопрос, т. к. только на МРТ можно увидеть костный отек, который свидетельствует о «свежей» травме.

Диагностика остеопоротических переломов позвоночника

Остеопороз — хроническое заболевание костной системы, при которой общая костная масса облегчается, а сами кости становятся более хрупкими. Остеопороз никак себя не проявляет симптоматически, пока внезапно не появляется резкая боль в позвоночнике.

Это свидетельствует о том, что произошел патологической (на фоне остеопороза) перелом позвонка. По сути он не отличается от компрессионного, поэтому диагностируется аналогично.

Для получения наиболее полной картины повреждения с последующим назначением грамотного и эффективного лечения, настоятельно рекомендовано проведение МРТ.

Диагностика патологических переломов позвоночника

Патологические переломы позвоночника характеризуются тем, что возникают на месте какой-либо патологии кости, даже при незначительном воздействии травмирующих факторов.

Появление патологических переломов связано с такими заболеваниями, как остеомиелит, опухолевые процессы и пр.

В качестве травмирующего фактора может выступить как падение с малой высоты, так и слабый удар, и даже резкое движение.Диагностировать перелом данного типа можно традиционными способами — рентгенографическое исследование, КТ и МРТ. Но МРТ наиболее информативно.

Своевременная МРТ диагностика переломов позвоночника — залог успешного выздоровления

Боль в спине может быть вызвана множеством причин. Однако если ваш ребенок жалуется на резкие болезненные ощущения в позвоночнике, особенно на те, которые возникли при падении или ударе, важно вовремя обратиться к специалисту. Также следует обратить внимание на то, как скоро и какой именно метод обследования назначит врач.

МРТ позвоночника — наиболее информативный метод диагностики переломов у детей, а также абсолютно безопасный, что вполне оправдывает его высокую стоимость.

Главное помнить — быстрая и качественная диагностика напрямую влияет на успех в лечении и выздоровлении

Если вы решили провести ребенку МРТ, обращайтесь за помощью в наш центр МРТ в Наро-Фоминске

на улице Полубоярова, д. 3А. МРТ исследования проводим на современном оборудовании Siemens мощностью 1,5 Тесла. Наши специалисты имеют большой опыт в проведении МРТ в том числе и детям любого возраста, что позволит провести процедуру максимально быстро, качественно и объективно.

Источник: https://evroscan.ru/pochemu-vazhno-provodit-mrt-pozvonochnika-u-detej/