Нерезкое расширение конвекситальных ликворных пространств

Расширение субарахноидального пространства: чем опасно заболевание, норма, симптомы, диагностика, лечение

Расширение субарахноидального пространства – это заболевание, характеризующееся растяжением щели между паутинной и мягкой оболочками головного мозга вследствие нарушения циркуляции цереброспинальной жидкости.

Чаще заболевание диагностируется у детей, но и у взрослых также возможно расширение субарахноидального пространства под воздействием ряда болезней или травм.

Эффективность лечения зависит от стадии, на которой диагностировано заболевание, в целом прогноз благоприятный.

Головной мозг человека окружают три защитные оболочки – твердая, паутинная и мягкая. Последняя непосредственно прилегает к мозговому веществу и обеспечивает его питание. Паутинная оболочка соединена с другими оболочками мозга с помощью соединительнотканных перепонок. В областях, где перепонки отсутствуют, находятся цистерны.

Спинномозговая жидкость циркулирует в 4-х желудочках мозга (третьем, четвертом и двух боковых) и субарахноидальном пространстве. Ликвор выполняет функции питания нейронов, выведения продуктов обмена веществ, механической защиты мозга.

Нормальное количество спинномозговой жидкости у детей составляет 80-120 мл, у взрослых 120-160 мл. За сутки она обновляется 3-5 раз. На скорость циркуляции ликвора влияет положение тела, интенсивность сердцебиения и дыхания.Расширение субарахноидального пространства возникает вследствие затруднения оттока ликвора. Жидкость скапливается в субарахноидальных пространствах, расширяет желудочки мозга. Механизмы развития нарушения различны: опухоль механически перекрывает пути для тока ликвора, воспаление провоцирует усиленную выработку цереброспинальной жидкости. Может повышаться внутричерепное давление.

Степени расширения

Проявление симптомов нарушения зависит от выраженности расширения. Выделяют три степени тяжести заболевания:

- легкую – размер щели 1-2 мм;

- среднюю – до 4 мм;

- тяжелую – свыше 4 мм.

Обычно расширение субарахноидального пространства выявляют на второй или третьей стадии. Первая, как правило, проходит бессимптомно.

Симптомы заболевания

Расширение субарахноидального пространства у взрослого имеет характерные признаки:

- паралич мышц гортани, отвечающих за артикуляцию и вследствие этого нарушения речи;

- утрата звучности голоса;

- затруднение глотания;

- нарушения зрительного и слухового восприятия;

- сильные боли в голове, в особенности по утрам;

- тошнота и рвота, сопутствующие головной боли;

- головокружение;

- сонливость или нарушения сна;

- деменция;

- ухудшение памяти;

- галлюцинации;

- нарушения ходьбы – больной способен имитировать шагательные движения в положении лежа, но при подъеме ходьба затруднена, походка неуверенная, шаркающая;

- повышенная утомляемость.

У маленьких детей наблюдается аномальное увеличение черепной коробки в результате развившейся гидроцефалии. Более ранними симптомами являются:

- повышенная восприимчивость к звуковым и световым раздражителям;

- обильные срыгивания;

- неодинаковый размер зрачков;

- косоглазие;

- проблемы со сном;

- медленно зарастающий родничок;

- вздутие родничка;

- беспокойное поведение из-за смены погоды;

- тремор подбородка и конечностей.

Интенсивность проявления симптомов зависит от причин заболевания и степени выраженности. При отсутствии адекватного и своевременного лечения расширение субарахноидального пространства у детей грудного возраста опасно возможным развитием гидроцефалии.

то заболевание приводит к отставанию в моторном развитии, появлению судорог, параличей, нарушению интеллекта. Последствия гидроцефалии могут сохраняться на всю жизнь.

Причины расширения

У грудных детей нарушение возникает вследствие врожденных пороков развития, родовых травм, опухолей мозга, инфекционных заболеваний.

В некоторых случаях субарахноидальное пространство и желудочки к двум годам ребенка приходят в норму.

Однако патология нуждается в постоянном контроле специалистов, которые смогут определить дальнейший прогноз болезни и в случае необходимости назначат лечение.

У взрослых людей расширение субарахноидального пространства возникает как последствие перенесенного инсульта, патологий сосудов, травм головы или позвоночника, инфекционных и простудных болезней, опухолевого перерождения клеток. Менингит, энцефалит, вентрикулит, туберкулез, воспаление носовых пазух – заболевания, поражающие головной мозг и способные вызвать нарушение циркуляции ликвора.

Заболевание может свидетельствовать о сопутствующем лептоменингите или арахноидите – воспалительных процессах в тканях мягкой и паутинной оболочках мозга. Вызвать воспаление способно длительное воздействие токсических веществ, например, алкоголя, мышьяка, свинца.

Диагностика

Установить точный диагноз можно после комплексного обследования. Для исследования состояния структур мозга прибегают к следующим методам:

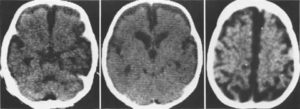

- Компьютерная томография – метод диагностики патологий мозга и ЦНС с применением рентгеновских лучей. Отличается высокой информативностью и точностью. Недостатками метода являются высокая стоимость и риск для здоровья при облучении. Хоть доза рентгеновского облучения намного ниже допустимой, метод противопоказан для беременных женщин.

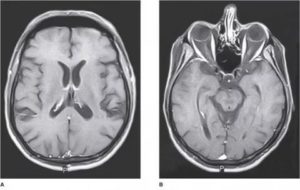

- Магнито-резонансная томография — относится к наиболее эффективным методам диагностики, позволяет получить послойную картину каждого участка мозга. МРТ с контрастом используется для обследования состояния сосудов головы, определения нарушений циркуляции ликвора. Перед началом процедуры пациенту внутривенно вводится контрастное вещество. Недостатками метода является высокая стоимость и наличие противопоказаний: МРТ не проводится, если у больного имеются металлические имплантаты или кардиостимулятор.

- Цистернография – вид рентгенодиагностического обследования, применяется в сочетании с КТ для исследования тока цереброспинальной жидкости. Требует введения воздуха или контрастного вещества.

Пациенту назначают общий и биохимический анализ крови, анализы мочи и цереброспинальной жидкости. Для забора ликвора и измерения внутричерепного давления делается люмбальная пункция – прокол оболочек спинного мозга на уровне поясницы.

При исследовании цереброспинальной жидкости определяется концентрация белка и глюкозы, количество и строение клеток, делается бактериоскопия окрашенной по Грамму фиксированной капли. Дополнительно проводится осмотр глазного дна. В случае подозрения на опухолевое перерождение клеток делают биопсию.

Также врач-невропатолог изучает анамнез больного, проводит осмотр и на основании всех данных делает заключение.

Особенности обследования мозга у детей

КТ и МРТ считаются наиболее эффективными современными методами диагностики, однако, их применение нежелательно для маленьких детей. Ребенку в возрасте до года трудно долгое время лежать неподвижно. Поэтому в случаях, когда все же есть необходимость прибегнуть к КТ или МРТ детям вводят наркоз.

Для выявления расширения субарахноидального пространства у детей используется:

- Нейросонография – ультразвуковое обследование структур головного мозга. Для проведения обследования необходимо наличие у ребенка неокостеневшего родничка. Процедура безопасна, занимает не более 15 мин., может проводиться неоднократно, не требует специальной подготовки. Расшифровкой результатов занимается врач-сонолог.

- Эхоэнцефалограция – метод обследования мозга с помощью ультразвука, применяется у детей с уже заросшими родничками и у взрослых. Может проводиться в одно- и двумерном режимах. Позволяет определить поражение головного мозга и его смещение относительно костей черепа под давлением цереброспинальной жидкости. Не требует предварительной подготовки и не несет вреда здоровью. Недостатком метода является невысокая точность.

Для профилактики поражений мозга вследствие родовых травм, гипоксии, инфекционных болезней нейросонография проводится в роддомах. Также педиатры ведут наблюдения за ростом черепа у детей – эта несложная процедура позволяет выявить гидроцефалию.

Лечение

В случае своевременного обращения к врачу почти всегда удается полностью избавить пациента от последствий расширения субарахноидального пространства. Для успешного лечения необходимо, прежде всего, выявить и устранить причину нарушения циркуляции ликвора.

Если заболевание развилось как последствие отита, энцефалита или менингита, то терапия включает в себя прием антибиотиков или противовирусных препаратов.

Назначение лекарств зависит от природы болезни – вирусной, бактериальной, грибковой, аутоиммунной, устойчивости возбудителя к различным химическим веществам.

В случаях, когда расширение субарахноидального пространства вызвано опухолью, проводится противоопухолевая терапия. Лечение занимает длительное время и в каждом случае подбирается индивидуально.

Дополнительно прописывают витамины и микроэлементы, в частности, калийсодержащие препараты, вещества, стимулирующие работу мозга, диуретики, барбитураты, глюкокортикостероидные гормоны. Если заболевание развилось в результате травмы, то необходимо принимать обезболивающие лекарства.Когда состояние больного стабилизируется, назначают физиопроцедуры: электрофорез, воздействие теплом. Для детей показана лечебная гимнастика, стимулирующая циркуляцию ликвора. Ее должен проводить специалист. Взрослым рекомендуется лечебная физкультура, массаж, занятия йогой.

Народные методы при расширении субарахноидального пространства малоэффективны, все препараты должен назначать врач-невролог.

В случаях, когда медикаментозное лечение оказалось неэффективным, прибегают к хирургическому вмешательству. Чаще всего больному устанавливают шунт – устройство для искусственного оттока цереброспинальной жидкости.

Профилактика заболевания включает в себя планирование беременности: будущим родителям следует пройти тщательное обследование, для выявления и лечения хронических воспалительных процессов.

Женщинам во время беременности и родов необходимо соблюдать рекомендации врача. После рождения ребенка его нужно оберегать от инфекционных болезней и травм, проводить мероприятия по закаливанию и укреплению иммунитета. При появлении любых симптомов заболевания следует проконсультироваться с врачом.

Расширение субарахноидального пространства является следствием нарушения циркуляции ликвора. Заболевание чаще всего диагностируется у детей.

Опасность болезни состоит в том, что в некоторых случаях возможно развитие гидроцефалии с необратимым поражением мозга. Для лечения применяют как консервативные методы, так и хирургическое вмешательство. Своевременно начатая терапия позволяет практически полностью избежать последствий заболевания.

Источник: https://nevralgia.ru/prochee/rasshirenie-subarahnoidalnogo-prostranstva/

Расширение ликворных пространств головного мозга у взрослых

Гидроцефалия наружная характеризуется скоплением цереброспинальной жидкости в пространствах между мозговыми оболочками – мягкой, паутинной.

Причины скопления ликвора связаны с дисбалансом между процессами продукции и резорбции (всасывания) или с нарушением его циркуляции.

При обследовании взрослых пациентов в условиях стационара в 25% случаев выявляется гидроцефальный синдром. Патология чаще диагностируется среди женщин.

Характеристика патологии

Наружная гидроцефалия (водянка) – это такое заболевание, которое проявляется избыточным скоплением ликвора в оболочечных пространствах головного мозга, что обуславливает их расширение и приводит к компрессии близлежащих тканей, в зависимости от тяжести состояния пациента врач выбирает методы, как его лечить. В норме в желудочковой системе содержится около 120-150 мл цереброспинальной жидкости. Функции спинномозговой жидкости:

- Амортизационная защита мозгового вещества. Ликвор обеспечивает защиту мозга от механических повреждений.

- Снабжение тканей мозга питательными компонентами.

- Поддержание равновесия осмотического (давление на границе растворов солей и других фракций крови – электролитов, белков) и онкотического (давление, которое создают белки плазмы) давления.

- Участие в регуляции мозгового кровотока.

Внешняя гидроцефалия у взрослых может проявляться в виде самостоятельного заболевания или осложнения патологии головного мозга. Вторичная форма развивается на фоне инсульта, кровоизлияния, опухолевых и инфекционных процессов, травмы в зоне головы.

Классификация заболевания

По степени интенсивности нарушений и симптомов выделяют легкую, умеренную, выраженную форму. При легкой (компенсированной) наружной гидроцефалии нарушения устраняются естественным способом, что ассоциируется с незначительным проявлением симптомов или их отсутствием. В ходе инструментального исследования выявляется расширение ликворных пространств.

https://www.youtube.com/watch?v=g0cntWvADjk

Для умеренной (субкомпенсированной) наружной гидроцефалии головного мозга типично появление общемозговых симптомов. Выраженная (декомпенсированная) наружная гидроцефалия головного мозга у взрослых характеризуется прогрессирующим нарастанием неврологической симптоматики. К общемозговым симптомам присоединяются очаговые знаки.

При неокклюзионной форме поддерживается сообщение между ликворными пространствами головного мозга, что обычно предполагает мягкое течение гидроцефалии у взрослого.

Скопление спинномозговой жидкости происходит из-за нарушения регуляции процессов продукции и резорбции.

При окклюзионной (закрытой) форме прерывается связь между ликворными пространствами, что создает препятствия для оттока ликвора.Выделяют врожденную (дебютирует в раннем детстве) и приобретенную формы. Врожденная гидроцефалия коррелирует с гипоксией плода, внутриутробными инфекциями, аномалиями развития, которые провоцируют ухудшение резорбции цереброспинальной жидкости или приводят к нарушению циркуляции ликвора.

С учетом показателей давления ликвора выделяют гипотензивную (давление понижено), нормотензивную (давление нормальное), гипертензивную (давление повышено) форму. Гипотрофическая гидроцефалия развивается по причине ухудшения питания мозговой ткани. Гиперсекреторная форма коррелирует с патологическим увеличением продукции ликвора.

Причины возникновения

Наружная гидроцефалия – это такое заболевание, которое у взрослых возникает вследствие разных причин, что обуславливает необходимость тщательной диагностики и выявления сопутствующих патологий головного мозга. Основные болезни, которые приводят к развитию гидроцефального синдрома:

- Опухоли с локализацией чаще в зоне желудочковой системы, ствола и прилегающих отделов.

- Инфекционно-воспалительные поражения тканей ЦНС (менингит, энцефалит).

- Субарахноидальное кровоизлияние травматического (вследствие ЧМТ) и нетравматического (в результате разрыва сосудистых мальформаций, аневризм и других аномальных элементов кровеносной системы мозга) типа.

- Нарушения мозгового кровотока ишемического, геморрагического типа, протекающие в острой или хронической форме.

- Энцефалопатии разной этиологии (связанные с алкогольной интоксикацией, отравлением ядовитыми веществами, хроническим кислородным голоданием нервной ткани).

Минимальная наружная гидроцефалия характеризуется показателями внутричерепного давления около 5-15 мм. рт. ст. Для умеренной формы типичны значения – 15-25 мм. рт. ст., для выраженной – больше 25 мм. рт. ст.

Субарахноидальное кровоизлияние ассоциируется с грубым нарушением мозгового кровотока. Это состояние, которое нередко приводит к тяжелой инвалидности и угрожает жизни – в 50% случаев заканчивается летальным исходом даже в случае ранней диагностики. Если больному не оказана медицинская помощь, он погибает в период 12-48 часов.

Симптомы и признаки

Признаки умеренной наружной гидроцефалии включают боль в зоне головы (чаще пульсирующую, постоянную или приступообразную), рвоту, застойные явления в области глазного дна. При прогрессирующей, декомпенсированной форме добавляются симптомы:

- Сонливость, общая слабость.

- Головокружение, повышенная утомляемость.

- Признаки дислокации мозговых структур в аксиальном направлении: тахикардия, мерцающее сознание, сужение зрачков с ослаблением реакции на световой раздражитель, возможно апноэ. При аксиальной дислокации происходит сдавление большой мозговой вены, что приводит к нарушению венозного оттока и венозному застою в больших полушариях.

При умеренно выраженной наружной гидроцефалии боль в зоне головы появляется или усиливается утром сразу после пробуждения, что обусловлено повышением показателей внутричерепного давления в период сна. В основе патогенеза лежит процесс вазодилатации (релаксация гладкой мускулатуры сосудистой стенки), который спровоцирован увеличением концентрации углекислого газа.

Процесс вазодилатации сопровождается притоком крови и расширением сосудистого просвета. В результате происходит растяжение сосудистых и оболочечных (твердая оболочка) стенок на участке, прилегающем к основанию черепа. Утром чаще усиливаются симптомы – тошнота и рвота, которые в некоторых случаях способствуют уменьшению болезненных ощущений в зоне головы.

Появление сонливости и вялости при не резко выраженной наружной гидроцефалии является неблагоприятным прогностическим критерием и указывает на ухудшение состояния пациента. Обычно подобная симптоматика указывает на острое течение патологии, предшествует ухудшению неврологического статуса. Развитие дислокационного синдрома проявляется угнетением сознания, вплоть до сопора и комы.

Другие признаки дислокации мозга: зрительная дисфункция, вынужденная позиция головы, выраженное нарушение дыхательной и сердечной деятельности. Незначительная наружная гидроцефалия, протекающая в хронической форме, сопровождается симптомами:

- Слабоумие, ухудшение когнитивных способностей.

- Нарушение функций выделительной системы (недержание мочи).

- Апраксия (нарушение сложных произвольных движений с сохранением элементарных двигательных навыков).

- Парапарез (мышечная слабость с ограничением объема произвольных движений) нижних конечностей.

При хронических формах течения начальные симптомы обычно появляются спустя 3-4 недели после перенесенных заболеваний – инфекционное поражение ЦНС (менингит, энцефалит), травмы в области головы, развитие очага кровоизлияния, нарушение мозгового кровотока, протекающее в острой форме. Первичные признаки включают нарушение режима сна и бодрствования.

Пациенты страдают от сонливости в дневное время и от расстройства сна – в ночное. У них постепенно снижается физическая и психическая активность. Они становятся апатичными, равнодушными, безынициативными. Типичным признаком сообщающейся гидроцефалии, протекающей у взрослых в хронической форме, является общее ослабление функциональности головного мозга.

У больных ухудшается память, особенно числовая и кратковременная. Пациент испытывает затруднения, если его просят назвать возраст, текущую дату. На поздних стадиях заболевания клиническая картина дополняется выраженными мнестико-интеллектуальными нарушениями. В этот период больной не способен к самообслуживанию, теряет связь с действительностью.

Речь становится односложной, замедленной, с длинными паузами между отдельными словами. Апраксия выражается в нарушении моторной функции в положении стоя. Когда больной лежит, ему удается имитировать езду на велосипеде или ходьбу. Принимая вертикальное положение, он утрачивает эту способность – наблюдается неустойчивость позы, походка становится неуверенной и шаткой.

При ходьбе пациент шаркает ступнями, широко расставляет ноги, чтобы удерживать тело в равновесии. При хронической форме застой в области глазного дна обычно не выявляется.

ГГС (гипертензионно-гидроцефальный синдром) может проявляться симптомами: эмоциональная лабильность, гиперестезия (повышенная кожная чувствительность, чрезмерная восприимчивость к внешним воздействиям – зрительным, слуховым).

Методы лечения

Лечение наружной гидроцефалии, протекающей в острой форме, у взрослых предполагает выполнение наружного дренирования, которое позволяет отводить избыток цереброспинальной жидкости за пределы головного мозга. Одновременно назначается препарат Стрептокиназа, который вводится в полость желудочков, растворяет кровяные сгустки, способствуя лучшему оттоку ликвора.

Лечение хронической невыраженной гидроцефалии проводится хирургическими и консервативными методами. Цель оперативного вмешательства – создание искусственных путей для отвода излишков цереброспинальной жидкости. Пациенту устанавливают шунтирующие системы, которые различаются устройством и другими особенностями:

- Вентрикулярный катетер. Устанавливается на участке расположения боковых желудочков.

- Периферический катетер. Устанавливается в полости организма (брюшная, предсердий), где может происходить всасывание отведенного ликвора.

- Клапанная система. Устройство оснащено датчиком парциального давления. При достижении определенных показателей давления цереброспинальной жидкости клапан открывается, ликвор отводится из желудочковой системы. Когда показатели давления становятся нормальными, клапан закрывается.

Для уменьшения показателей внутричерепного давления назначают диуретики (Ацетазоламид, Фуросемид), для улучшения кровоснабжения мозга – корректоры мозгового кровотока (Винпоцетин), для регуляции процессов клеточного метаболизма и улучшения проведения нервных импульсов – витамины (Пиридоксин, Тиамин, Цианокобаламин).

Нейропротекторная терапия предполагает подключение Гопантеновой кислоты. При наличии показаний назначают противосудорожные (Диазепам) и седативные (Глицин, Аминофенилмасляная кислота) средства.

Возможные последствия

Последствия наружной гидроцефалии, протекающей в острой или хронической форме у взрослого, заключаются в устойчивом нарушении функций головного мозга. При отсутствии корректной терапии наступают необратимые изменения в нервной ткани, которые приводят к ранней деменции, ухудшению остроты зрения и слуха.

Длительный патологический процесс опасен развитием судорожного синдрома и моторной дисфункции. Пациент теряет способность удерживать равновесие, совершать тонкие, сложные движения, у него нарушается походка. Нередко подобные расстройства приводят к инвалидности, утрате трудоспособности и социальной дезадаптации.

Наружная гидроцефалия – патологический процесс, сопровождающийся увеличением объема цереброспинальной жидкости в субарахноидальном пространстве с последующим растяжением стенок мозговых оболочек. Корректная диагностика и лечение в большинстве случаев приводят к выздоровлению пациента.

Источник: https://mpdoctor.ru/lechenie/rasshirenie-likvornyh-prostranstv-golovnogo-mozga-u-vzroslyh.html

Расширение конвекситальных ликворных пространств. Что представляет собой субарахноидальное пространство

Полость между оболочками спинного мозга – мягкой и паутинной – заполненная ликвором, называется субарахноидальным пространством. Через это пространство проходят связки, фиксирующие положение спинного мозга.

Пути для ликвора состоят из субарахноидальных пространств спинного и головного мозга и желудочковой системы.

Желудочки головного мозга, функция которых выработка спинномозговой жидкости, выстланы эпителием различного характера – кубическим и цилиндрическим. В нормальном состоянии они вмещают меньше ликвора, чем субарахноидальные пространства.

Стенки желудочков достаточно прочны и неподатливы, а субарахноидальные пространства меняют свой объем под воздействием различных факторов.

Ликвор играет роль амортизатора – он осуществляет защиту головного мозга от травматических воздействий, выполняет транспортную роль и иммунологические функции.

Субарахноидальное пространство головного и спинного мозга имеют непосредственное сообщение с желудочками мозга, образуя ряд сообщающихся сосудов. Наружная часть арахноидальных пространств разделена оболочками. Такое строение образует отдельные камеры и цистерны.

Ликворное давление кратковременно повышается при изменениях функциональных состояний – тяжелой физической работе, нагрузке, даже при эмоциональных расстройствах. При травмах, воспалительных процессах центральной нервной системы и онкологических заболеваниях его повышение нарастает, что ведет к расширению субарахноидального пространства.

Клинические признаки

Проявления расширения САП отличаются во взрослом возрасте и у грудничков.

У взрослых

Большое количество жидкости в ограниченном костями пространстве вызывает нарастание давления ликвора. Симптоматика этой патологии складывается из таких нарушений:

- головная боль, на которую не действуют обезболивающие;

- тошнота, рвотные позывы;

- ощущение давления на глаза.

Эти признаки появляются внезапно или постепенно усиливаются, возможно периодическое стихание и обострение. При атрофии головного мозга давление внутри черепа может не повышаться, поэтому обнаружение расширения САП является случайной находкой при инструментальном обследовании.

Если гидроцефалия вовремя не распознана и не начато лечение, то возникают осложнения от сдавления и прогрессирования основного заболевания.

К ним относятся:

- шаткость при ходьбе;

- головокружение;

- неустойчивость при смене положения;

- затруднение координации движений;

- ощущение шума в ушах.

Зрительные нарушения проявляются снижением остроты, выпадением полей, застойными изменениями на глазном дне. Длительная гидроцефалия приводит к слепоте из-за атрофии глазных нервов.

К неврологическим последствиям расширения подпаутинного пространства относятся:

- снижение двигательной функции конечностей – парез (частичная обездвиженность) и паралич;

- повышение сухожильных рефлексов и тонуса мышц;

- мышечный спазм, который приводит к контрактурам (ограничению подвижности) конечностей;

- при тяжелых формах – потеря сознания, судороги.

Повышенное внутричерепное давление сопровождается расстройствами психики:

- перепады настроения – беспричинная эйфория с резким переходом в безразличие, замкнутость;

- агрессия;

- нервозность, тревожность, беспокойство;

- психоз с галлюцинациями и бредом.

Особенностью строения черепа новорожденного является податливость костей. При нарастании давления спинномозговой жидкости компенсаторно увеличивается размеры головы. При этом обнаруживают:

- набухшие вены на поверхности тонкой кожи;

- шарообразную голову;

- большой родничок напряжен, неподвижен (нет пульсации);

- расхождение швов;

- при простукивании появляется звук, как при ударе по треснувшему горшку;

- взгляд вверх ограничен, на глазном дне отек дисков глазных нервов.

К последствиям гидроцефалии относятся:

- отставание в психомоторном развитии;

- позднее приобретение навыков (ребенок позже садится, переворачивается, удерживает голову, начинает ходить);

- повышенный тонус мышц ног;

- низкая двигательная активность, ожирение;

- психические нарушения – апатия, нет привязанности к родителям, снижен интеллект.

На первой стадии болезни неврологический дефицит затрагивает только отдельные стороны психической деятельности. Это выражается в появлении расстройств памяти или поведения.

В дальнейшем, снижение памяти постепенно нарастает, снижается интеллект.

Помимо того, нарастает также снижение аффективной сферы, характерное для хронической фазы психоорганического процесса и почти не отличимое от сосудистой деменции.

Особенно при данном заболевании страдают сложные психические процессы, которые связанны с переработкой информации. У больных с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза отмечается расстройство программы действий, походки, ориентации во времени, месте и даже собственной личности. Могут возникать пароксизмальные расстройства сознания, счета, письма, обобщенного мышления.

Помимо медленно прогрессирующего течения дисциркуляторной энцефалопатии встречается также «галопирующее», и ремитирующее с наличием периодических срывов и компенсаций. Обычно, стрессовые ситуации, инфекции, травмы, интоксикации вызывают рецидив данного заболевания.

Этому аспекту стоит уделить особое внимание. Заболевание на ранних стадиях определить очень сложно, поскольку оно часто протекает бессимптомно.

При этом важно понимать, что признаки расширения субарахноидального пространства головного мозга у каждого человека могут отличаться. Они зависят не только от формы и стадии протекания патологии, но и от особенностей организма человека.Как утверждают врачи, в большинстве случаев больные сталкиваются со следующими симптомами:

- сильные мигрени;

- тошнота и рвотные позывы;

- ухудшение зрения;

- повышенная сонливость;

- смешение структур мозга.

Как показывает медицинская практика, чаще всего интенсивность и выраженность клинических проявлений повышается в вечернее время, а с утра больной ощущает заметное улучшение. Однако, при отсутствии лечения заболевание будет продолжать прогрессировать. По мере ухудшения состояния человека увеличивается риск того, что он впадет в кому.

На ранних стадиях патология поддается терапии, но локальное расширение субарахноидальных пространств полностью вылечить невозможно из-за необратимых изменений в головном мозгу.

При этом последствия могут быть самыми различными — от нарушения нормальной жизнедеятельности до летального исхода.

Поэтому, если вы заметили у себя первые симптомы гидроцефалии, не нужно медлить, а сразу обращайтесь в больницу.

На этом аспекте стоит остановиться подробнее. Если расширение субарахноидальных пространств головного мозга еще не успело перерасти в острую или хроническую форму, то для борьбы с патологией используется медикаментозная терапия. Поводом для назначения радикальных методов лечения могут послужить следующие показатели:

Источник: https://MedLazaret.ru/kardio/rasshirenie-subarahnoidalnogo-konveksitalnogo-prostranstva.html

Мрт расширения конвекситальных ликворных пространств

Ликворные пространства заполнены спинномозговой жидкостью, которая транспортирует питательные вещества, регулирует уровень внутричерепного давления.

Распределение ликвора внутри черепа обеспечивается субарахноидальным пространством, третий и четвертым желудочками.

Движение спинномозговой жидкости обеспечивается сердечной деятельностью, положением тела, дыхательным циклом, передвижением эпителиальных ресничек. Нормальные показатели внутричерепного давления обеспечиваются оптимальным количеством ликвора – 140 мл.

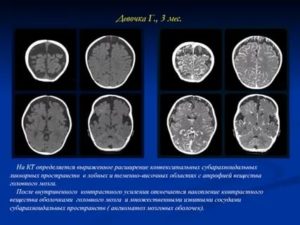

Расширение конвекситальных пространств обнаруживает УЗИ, МРТ у новорожденных. Приобретенные формы нозологии у грудничков встречаются после черепно-мозговых травм.

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) позволяет своевременно диагностировать патологию до закрытия родничков черепа. В остальных случаях выявляет болезнь магнитно-резонансная томография. Процедура безвредна для здоровья малыша.

Для качественных результатов необходимо неподвижное положение во время сканирования, поэтому ребенку процедуру выполняют под наркозом.

МРТ расширенных ликворных пространств

Причины расширения конвекситальных ликворных пространств у детей

Этиология врожденных форм:

- Доброкачественные и злокачественные новообразования;

- Воспалительные процессы (менингиты, менингоэнцефалиты);

- Черепно-мозговые травмы;

- Церебральные происхождения при прохождении по родовым путям;

- Гидроцефалия (водянка);

- Повышенное внутричерепное давление.

Первые признаки патологии могут обнаружить родители по выпячиванию черепа в области швов. Второе специфическое проявление – расхождение щели между полушариями. Изменения приводят к ограничению поднятия головы. Первоначально невропатологи ставят диагноз перинатальной энцефалопатии. Диагностические методы позволяет более точно выявить церебральные изменения.

Вторичные симптомы:

- Падение рефлекторной активности конечностей;

- Нарушение аппетита, потеря веса;

- «Лунный взор» — нижнее опущение век, визуализация радужки и зрачка.

Расширение конвекситальных борозд головного мозга в субарахноидальных пространствах может являться атрофия теменных, лобных, височных, затылочных областях. На фоне патологии возникает деформация желудочковой системы.

Атрофические церебральные изменения провоцируют постишемические состояния, менингококковые, туберкулезные энцефалиты, раковые процессы. Расширение субарахноидального пространства – последствие разрушения определенных участков церебральной паренхимы. Уменьшение количества белого и серого вещества приводит к заполнению свободных пространств ликвором и кровью.

Стадии расширения субарахноидальных пространств

Расположение ликворосодержащих пространств обуславливает возможности свободного перетекания из одной цистерны в другую. Повышению внутричерепного давления способствует компрессия сосудов, желудочков мозга внешним образованием, скоплением крови (гематома), отеками, воспалительными очагами.

Основные стадии расширения субарахноидальных пространств:

- Умеренное – превышение размеров до двух миллиметров;

- Средняя – до четырех миллиметров;

- Тяжелая – свыше 4 мм.

У взрослого человека расширение ликворосодержащих пространств пропорционально росту головы, вздутию родничков. Обнаружение внешних изменений требует своевременного лечения для предотвращения необратимых осложнений. Правильная терапия позволяет восстановить расширенные желудочки, ликворные пространства до нормы.

Клинические симптомы увеличения ликворных пространств

Признаки расширения желудочков, субарахноидальных полостей у новорожденных:

- Постоянная раздражительность;

- Негативная реакция на сильные шумы, вспышки света;

- Беспокойный сон;

- Частые срыгивания;

- Косоглазие;

- Разный размер зрачков;

- Капризность при смене погоды;

- Медленное зарастание родничка;

- Подергивание подбородка.

Отклонение должны выявляться сразу после возникновения. Коррекцию изменений следует проводить сразу после обнаружения.

Клинические симптомы субарахноидального расширения у взрослых:

- Диспепсические расстройства (рвота и тошнота);

- Головные боли;

- Сонливость;

- Постоянное головокружение;

- Повышение внутричерепного давления;

- Деменция;

- Проблемы с памятью;

- Расстройства пространственной ориентации;

- Шаткая походка.

Определение клинических признаков у ребенка и взрослого человека требует обращения к невропатологу. Специалист обнаружит патологию, даст направление на МРТ конвекситальных ликворных полостей.

На начальных стадиях отсутствуют проявления патологии. Симптоматика зависит преимущественно от выраженности деформации, причин возникновения патологии.

У малых детей заболевание провоцируется арахноидитом, родовой травмой, менингитом. Опухоли – частый этиологический фактор возникновения патологии у взрослого человека.

Компрессия церебральной паренхимы обуславливает дефекты разрушения белого и серого вещества. Образованные полости заполняются ликвором.Анализ томограммы головного мозга у людей с расширенными ликворными полостями: атрофические изменения коры лобных, затылочных, височных областей. Число извилин сглаживается, прослеживаются скопления крови.

Присутствие сопутствующих осложнений у ребенка опасно, поэтому инвазивные диагностические мероприятия переносят на второй год жизни. Достоверно диагноз удается поставить после взятия биопсии расширенных полостей. Микроскопическая оценка свойств ликвора позволяет дифференцировать воспалительные, опухолевые, ишемические изменения.

Магнитно-резонансная томография обнаруживает сопутствующие патологические изменения:

- Лейкомаляция – патология передачи импульсных сигналов из-за размягчения мозговой оболочки;

- Воспалительные очаги;

- Скопления крови.

МРТ картина умеренного расширения наружных ликворных пространств показывает морфологические изменения, но для поставки правильного диагноза требуется целый комплекс диагностических способов.

Томограммы гипертензивной гидроцефалии

Принципы диагностики конвекситального расширения

Рассмотрим основные диагностические способы:

- Нейросонография – ультразвуковое обследование мозговой структуры через открытые щели родничков. Проводится каждому ребенку после рождения;

- Компьютерная томография (КТ) измеряет размеры церебральных желудочков, субарахноидального пространства;

- Комплексная МРТ головы – отслеживает изменения мягких тканей. Послойное отображение участков мозга с последующим трехмерным ремоделированием показывает пространственное строение объектов;

- Цистернография – определяет направление движения ликвора, вид водянки (гидроцефалии).

Дополнительные методы диагностики – контрастная ангиография, ПЭТ/КТ. Позитронно-эмиссионная томография – это радиационное обследование, поэтому выполняется по строгим показаниям для ограничения уровня лучевого облучения тканей.

Источник: https://mrt-kt-golovnogo-mozga.ru/article/mrt-likvornie-prostranstva

Расширение наружных ликворных пространств головного мозга у взрослых

Цереброспинальная жидкость непрерывно циркулирует в замкнутой системе, поддерживая стабильное внутричерепное давление. Расширение наружных ликворных пространств головного мозга у взрослых вызвано скоплением жидкости в подпаутинном пространстве, что приводит к нарушению функциональности центральной нервной системы.

- 1 Что это такое

- 2 Причины и признаки

- 3 Лечение

Что это такое

Головной мозг содержит миллиарды нервных клеток, которые взаимодействуют между собой, поддерживая работу всех органов и систем. Внешнюю защиту органу обеспечивает прочный костный каркас – череп. Внутреннюю защиту обеспечивает спинномозговая жидкость.

Что такое ликвор – это биологическая жидкость, которая выступает в роли амортизатора между оболочками головного и спинного мозга, защищая центральную нервную систему от механического воздействия.

Ликвор выполняет множество функций:

- Поддерживает равновесие внутричерепного давления;

- Поддерживает процессы метаболизма в ЦНС;

- Поддерживает на тканевом уровне онкотическое и осмотическое давление;

- Поддерживает клеточный иммунитет;

- Доставляет питательные вещества.

Жидкость образуется из железистых клеток в желудочках мозга и циркулирует в замкнутой ликворной системе, обновляясь несколько раз в сутки (до 4). Пространства в центрально нервной системе заполненные биологической жидкостью, получили название – ликворные.

Наружное расширение ликворных пространств головного мозга у взрослых, относится к неврологической патологии. Скопление излишнего секрета возникает в желудочках органа и в полости, между мягкой оболочкой и паутинной. Затрудненный отток приводит к сдавлению мозговых оболочек и повышению внутричерепного давления.

Причины и признаки

Гидроцефалия у взрослых относится к приобретенной патологии и подразделяется на формы и степени. Клинические проявления зависят от скорости протекания патологического процесса.

Первопричины патологии:

- Нарушена секреция ликвора и его всасывание ворсинами паутинной оболочки. Циркуляция секрета не нарушена;

- Нарушение в ликвороносных пространствах;

- Нарушение вызвано изменением в мозговой паренхиме (старческий возраст, патологии ЦНС);

- Гиперсекреция ликвора.

Ликворная система в мозге заполняет все свободные полости (желудочки, цистерны, щели между оболочками). Замкнутая система дает ликворной жидкости циркулировать, так как происходит непрерывный цикл образования и всасывания секрета.

Нарушение ликвородинамики может быть вызвано сопутствующими заболеваниями.

Вторичные причины:

- Злокачественное или доброкачественное новообразование, киста;

- Воспаление мозговых оболочек;

- Сосудистая патология;

- Черепно-мозговые травмы;

- Внутричерепное кровоизлияние;

- Интоксикация вследствие отравления (пищевое, тяжелыми металлами, ядами).

Приобретенная наружная гидроцефалия для взрослых достаточно редкая патология. Небольшое скопление ликвора в подпаутинном пространстве имеет смазанную клиническую картину. Больной испытывает только незначительные головные боли и не обращается за медицинской помощью.

Нарастание симптоматики происходит по мере расширения субарахноидальной полости (в желудочках мозга циркуляция не нарушена). Рост внутричерепного давления приводит к повреждению или гибели нервных клеток, что опасно тяжелыми последствиями.

Общие клинические проявления:

- Нарушение биоритмов;

- Усталость и сонливость сразу после отдыха;

- Непрерывные головные боли;

- Расстройство памяти;

- Дезориентация в пространстве;

- Изменение походки (элементарные целенаправленные действия невозможны, движения неуверенные и шаткие);

- Развитие косоглазия;

- Приступы рвоты, после которых наступает уменьшение интенсивности головной боли;

- Метеочувствительность.

Увеличение жидкости приводит к давлению оболочек на жизненноважные центры в головном мозге. Хроническая форма проявляется дополнительными признаками:

- Нарушение в дыхательном центре (от затрудненного дыхания до полной остановки);

- Энурез (недержание мочи);

- Судорожный синдром;

- Парезы или паралич (нижних конечностей);

- Развитие деменции;

- Сбой сердечного ритма.

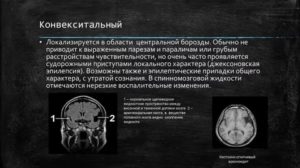

Для детей данная симптоматика характерна при расширении субарахноидальных конвекситальных пространств (область центральной борозды). Для взрослых данная патология не свойственна.