Пролиферация апокриновых клеток

Пролиферативная мастопатия молочных желез у женщин

Доброкачественные заболевания ткани молочной железы у женщин с каждым годом встречаются все чаще и чаще. В отличие от опухолевых патологий груди, такие болезни обычно очень длительное время протекают бессимптомно и выявляются только при развитии дискомфорта, боли в молочных железах или же случайно при осмотре врачом.

Однако именно эти изменения под действием нарушенного гормонального фона, по данным разных ученных, повышают риск развития рака груди от 3 до 30 раз. Каждой женщине важно понимать, почему развиваются такие доброкачественные изменения в ее молочных железах.

Это знание поможет не только понять, что делать при возникновении того или иного симптома, но и позволят предупредить развитие более тяжелой патологии, в первую очередь, рака груди.

Мастопатия обычно выявляется у пациенток в период после 30 лет и до момента наступления менопаузы (45-50 лет).

Это процесс патологического замещения нормальной ткани молочной железы на участки разрастания соединительной ткани и видоизмененных железистых клеток органа.

Заболевание может принимать несколько морфологических форм (диффузная, узловая или очаговая), которые отражают стадию прогрессирования заболевания и зависят не только от причины болезни, но и от индивидуальных особенностей молочной железы пациентки.

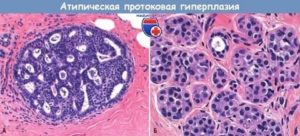

В отличие от клинической классификации заболевания, патанатомами, гистологами и онкологами (которые рассматривают некоторые виды мастопатии как предраковый процесс) принято делить патологию на непролиферативную и пролиферативную формы.К непролиферативному типу мастопатии относят процессы в молочной железе, которые приводят к разрастанию соединительной ткани (фиброзу) и формированию кист в пределах одной протоково-дольковой морфологической единицы.

Стенки таких кист выстланы эпителиальными клетками, которые могут подвергаться процессам метаплазии (смены изначального гистологического типа). Это может инициировать процесс сосочковых разрастаний внутри кисты.

Пролиферативная мастопатия

Пролиферативная мастопатия – это патологический процесс разрастания клеток молочной железы путем их активного размножения. Принято выделять следующие формы такого заболевания:

1. Эпителиальная форма пролиферации клеток.

2. Миоэпителиальная форма пролиферации клеток.

3. Фиброэпителиальная форма пролиферации клеток.

По тому, как активно происходит размножение клеток, пролиферативная мастопатия делится на 3 степени, что позволяет оценить потенциальную тяжесть протекания заболевания у конкретной пациентки:

· 1 степень. Мастопатия без гистологических признаков пролиферации эпителиальных клеток.

· 2 степень. Патологические изменения железистой ткани с наличием пролиферации эпителиальной ткани без признаков атипии и метаплазии.

· 3 степень. Мастопатия молочных желез, которая сопровождается пролиферацией атипичного эпителия. Именно эта степень рассматривается как облигатный предрак и представляет наибольшую онкологическую опасность.

Отметим, что рак груди как раз и характеризуется тем, что в ткани молочной железы возникает очаг размножения клеток, которые не могут быть дифференцированы как нормальные клетки человеческого организма. Их принято обозначать термином атипичные клетки.

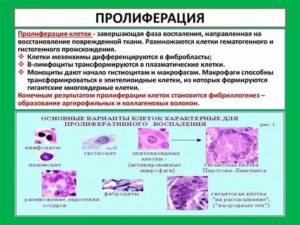

Пролиферация любой ткани в организме является как нормальным компенсаторным процессом, так и может возникать под действием патологического фактора (воспаления, нарушения гормонального фона, ишемии и т.д.).

В случае мастопатии такой процесс размножения клеток вызывается высоким уровнем гормона эстрогена или пролактина на фоне гипоэстрогенемии. В сочетании с другими неблагоприятными факторами (наследственностью, стрессами, токсическим и лучевым воздействием на организм и др.

) может развиваться патологическая пролиферация клеточных структур долек и протоков молочной железы.

Поэтому пролиферативную мастопатию 2 и 3-й степени развития принято относить к предраковым формам заболевания.

Однако статистический анализ заболеваемости и исходов этой патологии указывает на то, что даже непролиферативные формы мастопатии в ряде случаев приводили к возникновению малигнизации (озлакочествления процесса) и становились основой развития рака груди.

Также установлено, что вероятность возникновения онкологического процесса на фоне такого заболевания не одинакова для пациенток, а зависит от ряда сопутствующих факторов:

1. Срок течения мастопатии и длительность наблюдения у врача. Процент возникновения случаев малигнизации процесса выше при длительно текущей патологии, которая не сопровождалась лечением и медицинским наблюдением.2. Данные результатов гистологических исследований при сомнительной клинической картине. Довольно часто результаты биопсии не могут точно дать ответ на вопрос – трактовать гистологическую картину в пользу рака или нет.

Такая ситуация может наблюдаться не только при невыраженном патологическом процессе, но и при получении участка железы вне очага заболевания и т.д.

Однако гистологическое исследование в сравнении с другими методами обладает наибольшей диагностической точностью.

3. Индивидуальные особенности организма пациентки (наследственные и генетические факторы, состояние иммунной системы, гормональных процессов и др.).

К сожалению, установить точный тип клеточно-тканевых изменений при мастопатии в молочной железе можно, только проведя биопсию пораженного участка ткани (что не совсем просто при диффузной форме, т.к.

сложно выявить очаг наибольших патологических изменений) и дальнейшем внимательном гистологическом и цитологическом исследовании.

Но зачастую большое число пациенток в процессе диагностики и лечения, либо самостоятельно игнорируют данное обследование (ссылаясь на его травматичность, дискомфортные ощущения во время процедуры и т.д.), либо оно не возможно из-за несовершенства лечебно-диагностической базы медицинских учреждений.В любом случае постановка диагноза в большинстве случаев опирается лишь на клиническую форму болезни (диффузная или узловая), которая помогает врачу определиться с тактикой лечения заболевания. Гистологическое подтверждение болезни и ее классификация используется уже на стадии подозрения онкологического процесса у пациентки.

Диагностика заболевания

Пролиферативная мастопатия требует довольно широкого спектра лабораторных и инструментальных обследований. Однако только так можно достоверно определить тип и степень клеточных изменений в груди, что поможет дать пациентке относительно точный прогноз ее состояния и определиться с дальнейшей диагностическо-лечебной тактикой.

Женщинам не стоит забывать о том, что они сами могут довольно точно и быстро определить изменения в своей груди при самоосмотре даже на ранних стадиях мастопатии. Не стоит скептически относиться к такому мероприятию и думать, что невозможно самостоятельно ощутить изменения в ткани органа.

При правильном проведении данной процедуры, Вы сможете не только вовремя заподозрить неладное, но и с высокой точностью оценить реакцию областей изменения в груди на пальпацию, консистенцию и эластичность образований и т.д. Такая информация может быть очень важная для врача.

О том, как правильно проводить самостоятельный осмотр своих молочных желез, любая женщина может узнать у лечащего врача гинеколога, маммолога или хирурга.

Современная медицина предлагает следующий перечень необходимых исследований для постановки точного диагноза любой формы мастопатии:

1. Осмотр и пальпация молочной железы. Это необходимая процедура, поскольку врач визуально не только выявит грубую патологию, но и сможет определить изменения консистенции железы, наличие болезненности в определенных участках, патологических выделений из сосков.

Также специалист задаст ряд вопросов для уточнения общего гинекологического статуса, состояния органа в разные периоды менструального цикла, наличия сопутствующих заболеваний.

Часто именно четко указанные жалобы самой пациенткой дают незаменимую информацию для врача и помогают ему более точно определиться с диагностикой заболевания.2. Маммография. Это лучевой метод диагностики, который используется как скрининговое исследование женщин – он позволяет быстро и относительно точно оценить морфологию молочной железы и выявить патологические изменения ее структуры.

Уровень облучения, который получает пациентка при таком исследовании минимальный, что позволяет ей не беспокоиться о вреде для здоровья.

Во всех цивилизованных странах мира прохождение регулярной маммографии – это «золотой стандарт» диагностики заболеваний молочных желез и диагностики рака груди на ранних стадиях.

3. УЗИ груди и подмышечных лимфатических узлов. Такой вид исследования дает возможность на основании косвенных признаков оценить морфологию молочных желез, а также близлежащих лимфатических узлов, которые могут поражаться при онкологическом процессе.

Сочетание маммографии и УЗИ дает максимальную диагностическую информацию о том, как патологический процесс повлиял на морфологическую структуру органа. Также УЗИ может применяться у пациенток, которые по различным причинам не могут переносить процедуру маммографии.

Ультразвуковое сканирование считается предпочтительным в молодом возрасте, а маммография – у женщин старше 40 лет.

4. Биопсия зоны патологически измененной ткани груди.

Такую процедуру проводят либо специальными иглами, которые берут частичку железы для дальнейшего гистологического исследования, либо в процессе оперативного удаления узлов и очагов мастопатии.Цитологической и гистологическое исследования пунктата – это самый точный, современный метод определения, имеет ли место пролиферативная мастопатия, рак молочной железы и другие заболевания у пациентки.

Отдельной диагностической линией врач пытается установить причину, которая спровоцировала такой патологический процесс, как мастопатия.

Для этого изучается общий гормональный фон женщины (с акцентом на уровень половых гормонов), исключаются гинекологические заболевания, поражения щитовидной железы, опухоли гипофиза и т.д.

Могут применяться дополнительные УЗ-исследования, КТ, МРТ, а также специфические анализы для оценки иммунного, эндокринологического статуса пациентки и оцениваться маркеры онкологических процессов.

Лечение заболевания

Пролиферативная мастопатия требует комплексного подхода в лечении. Тактика выбора терапии заболевания основывается на том, какая клиническая форма патологии наблюдается у конкретной пациентки.

Общими рекомендациями по лечению любого типа мастопатии являются:

1. Нормализация образа жизни, питания, сна и отдыха.

2. Отказ от вредных привычек.

3. Лечение хронической гинекологической патологии.

4. Избегание стрессов, нервного и психического перенапряжения.

5. Устранение влияния негативных факторов окружающей среды (радиации, токсинов и т.д.).

Диффузный тип мастопатии успешно поддается консервативному лечению у большинства пациенток. Для этого применяют препараты, которые снижают уровень и активность избытка эстрогена или пролактина. Если у женщины точно определена причина, которая привела к избыточной выработке гормонов и нарушения гормонального фона, врачи пытаются воздействовать и на нее.

Узловая и очаговая форма мастопатии помимо консервативного лечения зачастую требуют оперативного вмешательства.

Эта необходимость связана не только с эстетическими требованиями, но и также с тем, что такие патологические образования в молочной железе служат с большой долей вероятности очагом развития рака груди при неблагоприятном стечении факторов.

Хирург, удалив патологический очаг, отправляет его на гистологическое и цитологическое исследование, где в лаборатории определяется тип и степень прогрессирования болезни, а также дается ответ о наличии возможного онкологического процесса. Профилактика мастопатии >>>

Источник: https://mabusten.com/profilaktika_i_oslojneniya_mastopatii/317.html

Пролиферация клеток эпителия. Пролиферация эндометрия

Пролиферация – это процесс размножения клеток, приумножающий объем тканей. Интенсивно протекает в период эмбрионального развития, когда клетки развивающегося эмбриона активно и непрерывно делятся. Процессом пролиферации управляют гормоны, способные как ускорить её, так и замедлить рост клеток.

Пролиферация, являясь основным процессом, обеспечивающим нормальное развитие и рост тканевых структур, способствует их постоянному обновлению и нормальной работе организма.

Пациенты, увидев в заключении врача после обследования слово «пролиферация», задаются вопросом что это такое, начинают волноваться насколько это опасно, но не стоит паниковать – пролиферация не является заболеванием.

Клеточным структурам многих видов тканей необходимо регулярное обновление. Этот физиологический процесс осуществляется путем деления клеток. Процесс обновления клеток явно выражен в кожном покрове, слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, системы дыхания и матки. Это означает, что пролиферация в них является необходимым и нормальным процессом.

Клеточная пролиферация с медицинской точки зрения

Изучив процесс клеточной пролиферации, врачи выяснили, что она контролирует процесс нормального функционирования защитных сил организма – иммунитета.

Пролиферация способствует уничтожению тканевых дефектов и восстановлению прежнего функционирования органов, работа которых была нарушена. Но нельзя назвать пролиферацию полностью безвредным процессом.

Она может принимать участие и в патологических процессах, например, при выработке большого количества соматотропного гормона (гормона роста) наблюдается увеличение конечностей и некоторых органов.

Нарушение процесса пролиферации и дифференцировки клеток может сопровождаться атипией (внешнее и функциональное изменение клеток) и дать толчок образованию злокачественных опухолей.

Клетки начинают активно размножаться, что называется гиперпролиферация. Так происходит потому, что пролиферация уже не дифференцирующихся клеток приводит к началу опухолевого процесса.

Но не следует забывать о том, что в различных органах тканевая пролиферация протекает неодинаково.

В зависимости от индекса пролиферативной активности и способности делиться клетки организма в медицине подразделяются на 3 группы:

- Лабильные;

- Стабильные;

- Статические.

Лабильным клеткам присущи выраженные пролиферативные процессы, вследствие чего они могут регенерировать быстро и восстанавливать свою деятельность.

В процессе регенерации наблюдаются такие процессы как:

- Рост соединительной ткани;

- Формирование новых сосудов;

- Устранение тканевых дефектов.

В эту группу можно включить клетки крови, эпителиальной ткани и эпидермиса, слизистого покрова желудочно-кишечного тракта. Наиболее быстро пролиферация протекает в слизистой желудка.

Стабильным клеткам свойственны умеренные пролиферативные процессы из-за чего способность их к быстрому размножению и восстановлению несколько хуже. Пролиферирующие клетки здесь образуются исключительно в результате серьезных повреждений тканей или органов. Сюда можно отнести печень, поджелудочную железу, поперечно-полосатую мышечную ткань, слюнные железы и др.

К статическим клеткам можно отнести кардиомиоциты и нервные клетки. Они практически не поддаются пролиферации, не способны восстанавливаться и размножаться.

Однако, если на кардиомиоциты долгое время действует какое-либо напряжение, они способны восстановиться за счет пролиферирующих внутриклеточных структур внутри здоровых клеток.Это, в конечном счете, может привести к гипертрофии миокарда.

Виды пролиферации

Медицине на сегодняшний день известны следующие виды пролиферации клеток:

- Физиологическая пролиферация – восстанавливает тканевые и клеточные структуры естественным путем. Сюда можно отнести пролиферацию плоского эпителия ЖКТ и клеток крови;

- Репаративная — способствует регенерации тканей и клеточных структур при воспалительных процессах после каких-либо повреждений;

- Патологическая пролиферация клеток – процесс развития атипичных тканей, отличающихся структурой от здоровых. В пример можно привести рубцы в месте ожогов, разрастание соединительных тканей в месте разрыва стенки миокарда, хрящи в месте перелома. Но самым сложным проявлением патологической пролиферации является возникновение раковых опухолей.

Изучение процессов пролиферации имеет немаловажное значение для понимания процесса гомеостаза (поддержания постоянства внутренней среды организма).

Пролиферация эндометрия и шейки матки

Пролиферация в гинекологии – явление нередкое. Деление клеток женских половых органов итак происходит довольно быстро, а при патологиях этот процесс протекает еще активнее.

Пролиферация клеток призматического эпителия в половых органах выявляется после гистологического анализа слизистой оболочки матки, шейки матки или ее фрагмента, который забирается путем конизации.

По итогам анализа врач-гинеколог делает вывод о наличии или отсутствии патологического процесса.

Рассмотрим подробнее пролиферацию в матке. В разных частях матка имеет неодинаковую структуру и выстилку. Шейку ее выстилает многослойный плоский без атипии эпителий, зону цервикального канала – цилиндрический эпителий, а слизистую эндометрия выстилает железистая ткань.

В течение одного менструального цикла на матку воздействуют гормональные всплески, готовящие ее к возможной беременности, поэтому клетки ее начинают пролиферировать и подготавливать эндометрий для более удобной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Именно поэтому процесс пролиферации не просто нормальный, но еще и необходимый.

У беременной женщины в результате гормональных изменений активная пролиферация железистого эпителия маточной шейки считается нормальным явлением.

Ускоренный пролиферативный процесс может свидетельствовать о следующем:

- О наличии воспалительного процесса – цервицита;

- О повреждениях различного рода (выскабливание при абортах, послеродовые разрывы, удаление фрагмента шейки матки);

- О возможных опухолевых процессах (дисплазия, полипы, рак).

Иными словами, в шейке матки наблюдается воспалительная, гиперпластическая и посттравматическая пролиферация.

Бактериальные, грибковые и вирусные цервициты приводят к повреждениям покровного эпителия, который вследствие этого начинает усиленно пролиферировать для восстановления своей целостности.

Похожие явления наблюдаются при эрозии, повреждении шейки матки при родовых потугах, абортах и прочих манипуляциях. Такая пролиферация, способствующая регенерации многослойной плоской эпителиальной ткани, считается физиологической.

Пролиферация в перечисленных выше ситуациях не приносит вреда, но все же требует лечения под наблюдением врача. При полном восстановлении слизистой оболочки волноваться не о чем.Пролификация с атипией имеет несколько другой характер. Базальноклеточная гиперплазия может способствовать развитию псевдоэрозий шейки матки, которые при несвоевременном лечении могут преобразоваться в раковую опухоль.

Псевдоэрозия представляет собой явление, когда снаружи шейки матки появляются участки железистого эпителия, который обычно выстилает стенки в цервикальном канале. Это происходит из-за гормонального сбоя, который в свою очередь вызывается вирусными заболеваниями. При псевдоэрозиях может пролиферировать, как плоский эпителий, так и участки цилиндрического, из которого и формируются эрозии.

Опасным явлением выступает пролиферация с дисплазией многоклеточного плоского эпителия шейки матки, так как дисплазия – это предраковый процесс.

Поговорим о пролиферации эндометрия.

Эндометрий представляет собой внутренний слой матки, постоянно обновляющийся и имеющий сложное строение. В период менструации он отторгается из-за не наступившей беременности и образуется вновь до следующего цикла. Этот процесс является постоянным и не обходится без пролиферации.

Более активно клетки эндометрия пролиферируют в первую половину менструального цикла, когда слизистая оболочка матки находится под действием гормонов эстрогенов. В случае, когда пролиферация не прекратилась вовремя, возникает гиперплазия эндометрия.

Это может повлечь за собой образование кист, полипов, что грозит перерождением их в онкологию.

Получается, процесс пролиферации в матке не всегда является патологией. В некоторых случаях этот процесс жизненно необходим.

Пролиферация клеток в гастроэнтерологии

Обновление клеток железистого эпителия желудка происходит регулярно, так как она нуждается в постоянной пролиферации. Любое повреждение слизистой ускоряет процесс деления клеток. Причинами активной пролиферации обычно выступают язвенная болезнь, гастрит, различные полипы, а также опухоль.

При острой форме гастрита на фоне воспаления, выраженного в виде отечности слизистого покрова и кровоизлияний, выявляются также участки покровно-ямочного эпителия, который пролиферируя, способствует регенерации поврежденной слизистой оболочки.

Хронический гастрит, встречающийся сегодня у людей всех возрастных групп, также протекает с усиленным процессом пролиферации эпителия. Этот процесс особенно проявляется при гиперплазиях, когда утолщается слизистая и возможно возникновение различного рода полипов.

При обострении язвенной болезни наблюдается повреждение стенок органа. Для устранения этого дефекта по краям язвы начинается активная пролиферация слизистого эпителия. Такая пролиферация особенно характерна для гиперпластических полипов, обнаруживаемых по краям язвы.Наиболее опасной считается предраковая пролиферация желудочной стенки, когда начинает умножаться количество темных вытянутых клеток в зоне шеек желез желудка.

В самом начале процесс несет регенеративный характер, но из-за нарушенной дифференцировки клеток полного восстановления слизистой не наблюдается. Железы в результате покрываются несвойственными ими темными вытянутыми клетками, которые в норме находятся лишь в шейках этих желез. В дальнейшем это приводит к развитию злокачественного образования – карциномы.

Пролиферация молочной железы

Молочные железы часто подвержены различным изменениям. Они регулярно испытывают на себе воздействие половых гормонов, которое проявляется в изменениях груди во время менструации, в период беременности и грудного вскармливания. По этой причине орган подвержен различным патологиям. Согласно статистическим данным около 60% женщин в возрасте 25-35 лет подвержены развитию мастопатии.

Несмотря на то, что мастопатия является доброкачественным процессом, наличие ее повышает риск развития рака груди. Пролиферативное действие здесь еще более опасно. Оно повышает риск развития онкологии в 25 раз. Именно поэтому пролиферуриющая мастопатия называется предраковой.

* Только при условии получения данных о заболевании пациента, представитель клиники сможет рассчитать точную цену на лечение.

Выделяют 3 степени мастопатии:

- При первой степени не наблюдается пролиферации;

- При второй имеются признаки пролиферации;

- При третьей степени наблюдается выраженная пролиферация атипичных клеток эпителия.

Получается, процесс пролиферации является не только признаком развития мастопатии, но и показателем возможного развития онкологии. Поэтому при наличии каких-либо изменений в груди делается цитограмма для изучения структуры ткани груди.

Пролиферация при воспалениях

Любой воспалительный процесс завершается пролиферацией. Очаговая воспаленная часть ограничивается от нормальных тканей именно за счет пролиферации. Однако, этот процесс может наблюдаться на начальной стадии воспаления фолликулярного эпителия. В этом случае причины пролиферации могут быть разнообразными.

В процессе пролиферации может наблюдаться активное деление различных клеток, а именно:

- Клеток мезенхимы;

- Эндотелиальных клеток;

- В — и Т-лимфоцитов;

- Клеток адвентиция;

- Тучных клеток;

- Макроцитарных клеток.

Рассмотрим пролиферацию в фибробластах. При ней наблюдается активная выработка белков. В дальнейшем фибробласты преобразуются в зрелые клетки, именуемые фиброцитами. На конечном этапе пролиферация приводит к отделению очага воспаления от нормальных тканей с помощью коллагена. Смотря на наличие такой структуры, можно установить диагноз пролиферация.

Что делать при выявлении пролиферации?

Где бы ни был выявлен процесс пролиферации, первое, что сделает квалифицированный специалист – это определит причину, только потом подберет необходимую терапию. Не существует однозначного метода лечения пролиферации, так как она не является самостоятельной патологией, а лишь служит спутником других болезней.

Для лечения пролиферации при воспалительных процессах назначается противовоспалительная терапия, дополняющаяся противовирусными и антибактериальными препаратами, оказывающими антипролиферативное действие.

Предраковый пролиферат с атипией на фоне фовеолярной дисплазии требует более серьезных мер лечения вплоть до удаления пораженной части органа или ткани. Пролиферация, протекающая на фоне карциномы, требует лечения по правилам онкологической терапии и не исключает удаления пораженного органа.

Пролиферация, которая свидетельствует о патологии, служит сигналом, призывающим к немедленному лечению. В связи с этим пациенты с диагностированной у них пролиферацией, находятся под надзором врача.

Завершив лечение основного заболевания, следует провести дополнительное исследование (биопсию или цитологический анализ), которое позволит оценить насколько эффективно прошло лечение и определить есть ли риск образования в будущем злокачественной опухоли.

Источник: https://pro-rak.com/onkologiya/proliferatsiya/

Пролиферация: с атипией клеток и без — что это, когда опасна, локализации

- Воспалительном процессе (цервицит);

- Травматическом повреждении (диагностическое выскабливание, аборты, удаление патологически измененных фрагментов шейки, разрывы при родах);

- Опухолевом росте (полипы, папилломы, дисплазия, рак).

Таким образом, исходя из причинного фактора, условно в шейке матки выделяют пролиферацию воспалительную (цервицит), гиперпластическую (полипы, псевдоэрозии, опухоли) и посттравматическую (разрывы, рубцовые изменения).

трансформация здоровой ткани в опухолевую

Различного рода цервициты (бактериальные, вирусные, грибковые) неминуемо ведут к повреждению покровного эпителия, который, стремясь восстановить свою целостность, начинает активно пролиферировать.

На фоне этого выражены и другие признаки воспаления – инфильтрация клетками воспалительного ряда (лейкоциты, лимфоциты, макрофаги), расширение сосудов микроциркуляторного русла, отек, поэтому причина повышенного размножения клеток обычно ясна.

Сходные изменения происходят при истинной эрозии, повреждениях шейки матки в родах, при абортах, внутриматочных манипуляциях. Пролиферация отражает регенерацию (восстановление) многослойного плоского эпителия и скорее физиологична.

Ускоренное деление клеток при указанных выше изменениях обычно не опасно, хотя и требует лечения с последующим контролем его эффективности. Если слизистая восстановилась, то поводов для беспокойства нет.

Совсем другое значение приобретает пролиферация эпителия с атипией. В многослойном плоском покровном эпителии атипия часто сопутствует поражению онкогенными типами папилломавируса, когда риск злокачественной трансформации очень высок, а также псевдоэрозии шейки матки, в народе именуемой просто эрозией.

Псевдоэрозия – это появление в наружной части шейки матки железистого эпителия, подобного тому, который в норме выстилает шеечный канал.Процесс носит дисгормональный характер, часто протекает на фоне вирусного поражения и цервицита.

Пролиферация в псевдоэрозиях касается как плоского эпителия, который врастает в эти очаги, стремясь их «нейтрализовать», так и цилиндрического, составляющего собственно эрозионные железы.

Избыточная пролиферация железистого эпителия в структурах псевдоэрозий приводит к образованию сосочков, разветвлений и новых желез в толще шейки. Размножение клеток плоского эпителия, стремящегося заместить аномальные железистые комплексы, нередко сопровождается дисплазией, а значит, процесс стал на путь формирования рака.

Пролиферация с дисплазией в многослойном плоском эпителии – наиболее опасное сочетание. Усиленное размножение клеток, нарушение их правильной ориентации в толще эпителиального пласта, появление ненормальных внешних черт – все это признаки дисплазии, основного предракового процесса шейки матки.

Цервикальный канал, ведущий внутрь матки, выстлан цилиндрическим эпителием, который тоже вполне способен к размножению. В норме пролиферация цилиндрического эпителия нужна для обновления клеток, но встречается и при патологии – воспаление, полипы шеечного канала, аденомы, карциномы.

Эндометрий – это внутренний слой тела матки, который имеет сложную организацию и непрерывно меняет свое строение на протяжении всего менструального цикла.

В фазу десквамации (кровотечение) он отторгается, если беременность не наступила, а затем должен вновь образоваться и увеличиться в объеме. Так происходит постоянно.

Понятно, что без пролиферации тут не обойтись, клетки должны активно делиться, восстанавливая слущенный при менструации эндометрий.Пролиферация клеток эндометрия наиболее активно происходит в первую половину цикла, которую так и называют – фаза пролиферации. В этот период слизистая матки находится под действием эстрогенов, активно вырабатываемых в яичнике, пока там зреет очередная яйцеклетка.

Пролиферация в большей степени касается желез эндометрия, которые до овуляции должны максимально «удлинниться».

В раннюю пролиферацию (5-7 день цикла) железы представлены узкими трубочками с темно окрашенными ядрами, но уже к 8-10 дню (средняя стадия фазы пролиферации) они начинают приобретать извитой вид, многочисленны митозы, что говорит об активном делении клеток.

К 14 дню менструального цикла желез становится много, они извитые, ядра клеток находятся на разном уровне. К этому моменту пролиферация должна уступить место следующей фазе – секреции. Так происходит в норме.

При патологии выраженная пролиферация компонентов эндометрия отражает гиперпластические процессы и опухоли.

Гиперплазия эндометрия – не что иное, как пролиферация, которая вовремя не остановилась, перейдя в секреторную фазу созревания слизистой оболочки.

Усиленное размножение клеток эндометрия приводит к появлению избыточного железистого компонента, кистозной трансформации и чревато атипией.

Выделают диффузную гиперплазию эндометрия, когда вся слизистая матки утолщена и не соответствует фазе цикла, и очаговую – полипы эндометрия. Полипы бывают пролиферативные, когда главным признаком становится деление железистого эпителия, и секреторные, больше характерные для второй фазы цикла.

Ключевым моментом в клинической оценке гиперплазии эндометрия становится наличие или отсутствие атипии (атипическая или неатипическая гиперплазия). Интенсивно делящиеся под действием гормонов клетки приобретают большую вероятность мутаций, поэтому атипия – вполне вероятное следствие пролиферации и гиперплазии.

При неатипической железистой гиперплазии пораженная ткань удаляется, а гинеколог решает вопрос о дополнительной консервативной терапии. Атипическая гиперплазия может потребовать более радикальных мер вплоть до удаления матки, хотя такие решения принимаются с учетом возраста, причин гиперплазии, репродуктивных планов женщины.

Таким образом, самостоятельного значения в качестве патологии пролиферация в матке не имеет, это не болезнь как таковая, она лишь отражает процессы, которые там происходят и может быть следствием как нормы, так и патологии. Отношение к пролиферации в матке определяется ее причинами и локализацией:

- В шейке без атипии на фоне воспаления, травм, эрозии – консервативное лечение;

- В шейке с атипией – удаление пораженного участка, консервативное лечение соответственно причине (гормоны, противомикробные препараты и т. д.);

- В эндометрии пролиферация в первую половину цикла – норма, нет поводов для беспокойства у пациентки репродуктивного возраста, в менопаузе любая пролиферация говорит о возобновлении роста эндометрия и требует пристального обследования (возможны гиперплазия, полип, рак);

- Пролиферация с гиперплазией – опасное явление, требующее выскабливания полости матки и гормонотерапии;

- Пролиферация с атипией – предраковое состояние, предполагающее удаление всего эндометрия или матки.

Опухолевая пролиферация означает увеличение объема ткани новообразования путем деления его клеток, часто – с атипией.

Она не имеет самостоятельного значения, а лишь характеризует рост неоплазии, то есть, если есть опухоль, будет и пролиферация, а от ее выраженности зависит, как быстро вырастет неоплазия.

Карциномы шейки матки, цервикального канала и эндометрия всегда сопровождаются усиленной пролиферацией, которая заметна уже на стадии дисплазии.

Пролиферация в гастроэнтерологии

Пролиферация эпителия желудка происходит в норме и постоянно. Слизистая этого органа нуждается в регулярном обновлении, поэтому клетки активно делятся. В то же время, любое повреждение вызывает ускорение клеточного деления.

Основными причинами, вызывающими усиленную пролиферацию желудочного эпителия, считаются гастриты, язвы, полипы и опухоли. При остром гастрите на фоне выраженного воспалительного компонента в виде отека слизистой, слущивания поверхностного слоя, кровоизлияний обнаруживаются участки пролиферирующего покровно-ямочного эпителия, что отражает процесс регенерации слизистой оболочки.

Хронические гастриты, столь распространенные в наши дни во всех возрастных группах, тоже протекают с повышенной пролиферацией эпителия. Особенно явно этот процесс проявляется при гиперпластических формах заболевания, когда слизистая утолщается, возможны полиповидные разрастания.

Язва желудка при обострении протекает с повреждением стенки органа, которое организм стремится устранить. Результат – пролиферация эпителия, четко выраженная в краях язвенного дефекта. С такой пролиферацией связывают гиперпластические полипы, нередко обнаруживаемые в краях язвы.

Особую опасность представляет предраковая пролиферация в стенке желудка, когда размножаться начинают темные вытянутые клетки из области шеек желудочных желез.Изначально этот процесс носит регенераторный характер, но так как дифференцировка клеток нарушена, то нормального восстановления слизистой не происходит.

Вместо этого железы покрываются клетками с темными продолговатыми ядрами, располагающимися в их основании.

Предраковая пролиферация может иметь ограниченный или диффузный характер, но всегда обнаруживается в верхних отделах желез, при этом более глубокие слои остаются малоизмененными. Темные клетки диспластического эпителия не секретируют слизь и, соответственно, не выполняют свои прямые функции. Со временем, они вытесняют нормальную железистую выстилку, полностью ее замещая.

Следующим этапом такой пролиферации становится развитие карциномы желудка, причем, это может быть небольшой участок одной железы. Злокачественная трансформация возникает в любой момент, но фоне имеющейся предраковой пролиферации и нормального строения других желез.

Молочная железа

Изменения молочной железы довольно распространены, в том числе, среди молодых девушек и женщин. Орган постоянно испытывает на себе действие половых гормонов, претерпевает характерные изменения на протяжении менструального цикла, при беременности и лактации, поэтому подвержен разного рода патологии. По статистике, до 60% женщин репродуктивного возраста имеют признаки мастопатии.

Мастопатию считают доброкачественным процессом, однако при ее наличии риск озлокачествления повышается в несколько раз. Пролиферативные варианты еще более опасны, они увеличивают вероятность рака в 25-30 раз.

Наличие или отсутствие пролиферации – важнейший признак при оценке разновидности мастопатии. Непролиферативные формы представлены очагами фиброзной ткани, кистозно измененными протоками, эпителий которых не пролиферирует и даже атрофичен. Риск злокачественной трансформации относительно мал.

Пролиферативная мастопатия куда опаснее, ведь клетки протоков и долек железы активно делятся, создавая угрозу ракового перерождения. Чем больше таких очагов пролиферации в ткани железы и чем активнее идет размножение эпителиального компонента, тем вероятнее рак груди в будущем, поэтому все формы пролиферирующей мастопатии считают предраковыми состояниями.

По выраженности пролиферации выделяют несколько степеней мастопатии. При первой степени пролиферация не обнаруживается, при второй – она есть, но клетки не имеют признаком атипии, третья степень мастопатии проявляется активной пролиферацией клеток эпителия с атипией.

Таким образом, пролиферация клеток молочной железы – не только критерий формы мастопатии, но и показатель вероятности рака, поэтому избыточное деление эпителия всегда привлекает внимание специалистов. Диагностику этого изменения проводят путем цитологического исследования полученной при пункции ткани.

Что делать при наличии пролиферации?

При обнаружении пролиферации где бы то ни было, специалист первым делом определит ее причину, а затем составит план ведения пациента.

Не существует определенного способа лечения для пролиферации как таковой, ведь это не самостоятельная патология, а отражение других заболеваний.

Если усиленное деление вызвано воспалением, то врач назначит противовоспалительную терапию, при необходимости дополнив ее антибактериальными или противовирусными средствами.

Предраковая пролиферация с атипией на фоне дисплазии может потребовать более радикальных мер – иссечения пораженного участка. В случае пролиферации на фоне карциномы лечение производится по всем принципам онкологической помощи вплоть до удаления органа.Любая пролиферация, свидетельствующая о патологии, служит тревожным сигналом, поэтому пациенты с такими изменениями всегда находятся в поле зрения врача. После лечения основного заболевания обычно производится контрольное цитологическое исследование или биопсия, позволяющие оценить эффективность терапии и риск опухолевой трансформации в будущем.

Источник: https://oncolib.ru/razvitie-raka/proliferaciya/

Аденоз молочной железы

Аденоз молочной железы – форма фиброзно-кистозной мастопатии, сопровождающаяся разрастанием железистой ткани груди. Проявляется болями и нагрубанием груди, формированием в ней плотных участков, появлением выделений из соска.

Диагностика аденоза основана на сборе жалоб и анамнеза, данных осмотра и пальпации груди, дополнительных методах исследования (УЗИ и рентгенография молочных желез, определение уровня гормонов, цитологическое исследование отделяемого из соска и биопсия).

Лечение заболевания зависит от его формы и включает консервативную терапию (назначение гормонов) или оперативное вмешательство.

Аденоз относится к доброкачественным образованиям молочных желез гормонально-зависимого характера, что подтверждается возникновением симптомов во второй фазе цикла. Синонимами аденоза являются «фиброзирующий аденоз», «гиперплазия миоэпителия» или «лобулярный склероз».

Аденозом страдают женщины репродуктивного возраста – распространенность заболевания в возрастной группе 30–40 лет составляет 30–70%. У женщин с гинекологическими заболеваниями частота аденоза увеличивается до 100%.

Данное состояние может развиваться у девочек в период установления менструаций и у женщин в первом триместре беременности, что считается физиологичным, так как все проявления аденоза исчезают самостоятельно через некоторое время, после стабилизации гормонального фона.

Аденоз молочной железы

Главной и единственной причиной патологии является гормональный дисбаланс – недостаток прогестерона и избыток эстрогенов. К этиологическим факторам, вызывающим гормональный сбой, относятся:

- Ожирение. Жировая ткань синтезирует эстрогены. При излишнем весе увеличивается продукция эстрогенов, что приводит к относительной гиперэстрогении (уровень прогестерона остается в норме).

- Самопроизвольные и искусственные аборты. Прерывание беременности, особенно на больших сроках (15–22 недели), провоцирует резкую гормональную перестройку и срыв компенсаторных механизмов. Уровень половых гормонов не сразу приходит в норму, что дает толчок к развитию эндокринных проблем, в частности, аденоза.

- Поздняя беременность. У женщин старше 35 лет функции яичников угасают. Наступившая беременность активизирует работу яичников, что вызывает послеродовый сбой в синтезе эстрогенов и прогестерона и гормональный срыв.

- Послеродовая агалактия. Агалактия свидетельствует о недостатке прогестерона, который отвечает за развитие и дифференцировку клеток паренхимы молочных желез, и избытке эстрогенов. При гиперэстрогении разрастается строма желез, недостаток прогестерона приводит к бесконтрольному росту железистого эпителия.

- Отказ от кормления грудью. Повышение концентрации пролактина на фоне отсутствия кормления грудью вызывает застой молока в протоках. Происходит их закупорка и расширение, что ведет к структурным изменениям — образованию кист.

- Бесконтрольный прием КОК. Прием гормональных таблеток без учета индивидуальных особенностей и соблюдения схемы вызывает гормональный дисбаланс и развитие диспластических процессов в груди.

Аденоз грудных желез чаще возникает у пациенток с гинекологической патологией (гиперплазией эндометрия, опухолями яичников, миомой матки, эндометриозом), которые также развиваются на фоне гиперэстрогении.

Триггерами, запускающими гормональные нарушения, могут выступать соматические заболевания (артериальная гипертензия, болезни поджелудочной железы и печени), хронические стрессы, сексуальные расстройства, нарушенная экология, курение.

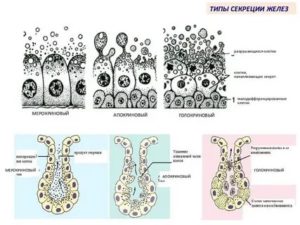

В грудных железах происходят циклические изменения, которые регулируются гормонами: гипоталамус-рилизинг-факторами, ФСГ и ЛГ, эстрогенами, пролактином, хорионическим гонадотропином, андрогенами, глюкокортикоидами, прогестероном, гормонами щитовидной и поджелудочной желез.

Аденоз сопровождается абсолютной и относительной гиперэстрогенией, которая сочетается с дефицитом прогестерона. Эстрогены обеспечивают разрастание млечных ходов за счет избыточной пролиферации клеток и гиперплазию стромы путем активации фибробластов.

К функциям прогестерона относится снижение числа эстрогеновых рецепторов на клеточных мембранах и уменьшение влияния эстрогенов на органы-мишени (грудь, матка).

При недостатке прогестерона снижается дифференцировка образовавшихся в значительном количестве клеток железистого эпителия и коллагена, тормозится блокировка пролиферативных процессов.

В результате деление клеток становится бесконтрольным, нарушается процесс торможения пролиферации в тканях желез.

Это приводит к структурным и морфологическим перестройкам: разрастанию и отеку внутридольковой соединительной ткани, активации пролиферации железистого эпителия в молочных ходах, что вызывает их закупорку, расширение и образование кист.В маммологии применяется единая классификация аденоза груди. Систематизация образований проводится по площади поражения тканей железы и гистологическому строению аденоза. По распространенности патологического образования выделяют 2 формы:

- Очаговую (локальную). В железе формируется подвижное крупное образование шаровидной или дискообразной формы. Узел имеет фиброзную капсулу и состоит из долек.

- Диффузную. В молочной железе возникает несколько участков уплотнений, форма и границы которых размыты. Образование разрастается неограниченно и располагается неравномерно.

По типу разросшихся клеток эпителия паренхимы железы различают:

- Склерозирующий аденоз. Сопровождается пролиферацией ацинусов (участки долек желез) с сохранением целостности их эпителиального и миоэпителиального слоев. Несмотря на сдавление ацинусов фиброзной тканью, их конфигурация сохраняется.

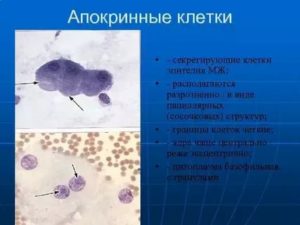

- Апокриновый аденоз. Характеризуется апокриновой метаплазией эпителия (переходом кубоидальных эпителиальных клеток в цилиндрические с появлением апокриновой секреции). По гистологическому строению апокриновый аденоз похож на инфильтрующий рак, но природа его доброкачественная.

- Протоковый аденоз. Отличается расширенными молочными протоками, которые ограничены клетками эпителия с цилиндрической метаплазией. Схож со склерозирующим аденозом.

- Микрогландулярный аденоз. Сопровождается диффузным и беспорядочным разрастанием мелких протоков. Склероз и сдавление тканей желез отсутствуют.

- Аденомиоэпителиальный аденоз. Данная форма встречается очень редко и сочетается с формированием аденоэпителиомы груди. Является очаговым аденозом.

Симптоматика аденоза схожа с клинической картиной мастопатии. В зависимости от формы болезни различается выраженность тех или иных признаков. К общим симптомам аденоза относятся мастодиния (болезненность, нагрубание желез, их повышенная чувствительность), боли, усиливающиеся накануне менструации, появление отделяемого из сосков, болезненность груди при пальпации.

Локальная форма

При локальной форме патологии в железе прощупывается плотное, подвижное уплотнение с дольчатой структурой, не спаянное с окружающими тканями и имеющее четкие границы. Боль во время пальпации, истечение слизи/молока из соска, деформация кожи и увеличение подмышечных лимфоузлов не наблюдаются.

Диффузная форма

Для диффузной формы заболевания характерна разлитая болезненность железы (боль охватывает всю железу), грудь набухает перед менструацией, из соска появляется желтоватое или бесцветное отделяемое.

Диффузный аденоз характеризуется образованием в железе нескольких узелков разного размера, которые не имеют четких границ и определенной формы. Рядом расположенные узелковые образования сливаются, что создает иллюзию опухоли значительных размеров.

Пальпация груди болезненна, регионарные лимфоузлы не увеличены.

Поздние диагностика и терапия аденоза увеличивают риск появления осложнений (воспалительных заболеваний груди, деформации железы, образования кист в тканях груди и папиллом в млечных протоках).

Согласно последним научным данным, доказана связь заболевания с раком молочной железы, вероятность которого возрастает при аденозе в 5 раз. Частота озлокачествления новообразования зависит от степени пролиферации эпителиальных клеток.

Непролиферативные формы малигнизируются в 0,86%, в случае умеренной пролиферации рак груди развивается в 2,5%, аденоз с тяжелой степенью пролиферации клеток трансформируется в злокачественную опухоль в 32% случаев.

Для диагностики аденоза необходима консультация маммолога.

Врач производит сбор анамнеза и жалоб, уточняет наличие сопутствующих соматических и гинекологических заболеваний, осуществляет физикальный осмотр и пальпацию груди.

При необходимости к обследованию женщины привлекаются гинеколог, онколог и эндокринолог. При подозрении на аденоз назначаются инструментальные и лабораторные методы диагностики:

- Маммография. Позволяет определить локализацию процесса, его распространенность и границы. На рентгенограмме видны множественные, с размытыми границами и неправильными формами тени, соответствующие участкам разросшихся долек.

- УЗИ молочных желез. Помогает установить расположение пораженного участка железы, его границы, консистенцию и размеры. С помощью УЗИ выявляется повышенная плотность желез у молодых женщин, кисты небольших размеров (до 3 мм), образовавшиеся при закупорке протоков, оценивается состояние регионарных лимфатических узлов.

- Гормональные исследования. Определяется содержание половых гормонов, пролактина, ФСГ, ЛГ. По показаниям исследуется концентрация гормонов щитовидной железы и надпочечников.

- Гистологическое, цитологическое исследование. Выполняется цитограмма отделяемого из железы, пункционная биопсия подозрительного участка груди. В мазке определяется наличие/отсутствие атипичных клеток, в биопсийном материале оценивается степень пролиферации клеток образования.

Также назначаются клинические анализы крови и мочи, биохимия крови (сахар, печеночные ферменты и прочее) с целью выявления соматической патологии. Дифференциальную диагностику аденоза проводят с другими диспластическими процессами молочной железы (аденомой, фиброаденомой, кистой) и раком груди.

Тактика лечения аденоза (консервативная терапия или хирургическое вмешательство) определяется его формой и характером течения болезни.

При диффузной форме патологии назначается консервативное лечение, которое включает прием седативных средств, витаминов (А, Е, аскорбиновой кислоты, Р, группы В), минералов и гормональных препаратов.

При легкой форме заболевания используются монофазные комбинированные оральные контрацептивы курсом на 6 месяцев.При выраженной симптоматике аденоза показан прием гестагенов на протяжении не менее 3-х месяцев.

Больным рекомендуется пересмотреть рацион питания: ограничить животные жиры, углеводы, увеличить потребление свежих овощей и фруктов. При малоподвижном образе жизни необходимо повысить физическую активность и нормализовать вес, по возможности избегать стрессовых ситуаций.

В случае очаговой формы аденоза выполняется секторальная резекция железы – иссечение образования в пределах здоровых тканей со срочным гистологическим исследованием узла. С косметической целью разрез груди выполняется вокруг ареолы соска, после заживления раны остается малозаметный рубец.

При проведении ранней диагностики и своевременном начале лечения прогноз для жизни и заболевания благоприятный.

Профилактика аденоза включает предупреждение абортов, грамотный подбор гормональных контрацептивов, лечение гинекологических и эндокринных заболеваний, сохранение первой беременности и лактации не менее 6 месяцев, отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни.

Также следует регулярно проводить самообследование груди, каждые полгода посещать гинеколога, придерживаться правильного питания, планировать первую беременность до 30 лет.

Источник: https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_mammology/breast-adenosis