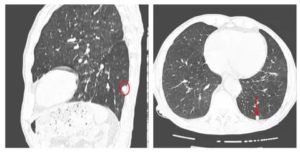

Субплевральный фиброщный очаг неправиььной формы

Пневмофиброз, как одна из самых опасных концовок заболеваний легких

Пневмофиброз легких – это разрастание соединительной ткани, спровоцированное хроническими или длительными патологиями органа. В этом состоянии легкие перестают в полной мере выполнять свои функции, так как происходят необратимые изменения их тканей.

Общие сведения о патологии

Пневмофиброз

Пневмофиброз – это заключительная часть большинства заболеваний легких, при котором ткань органа постепенно заменяется соединительной. Одновременно в глубоких тканях легких формируются кисты и полости.

Среди похожих заболеваний (цирроз легких и пневмосклероз) эта патология развивается медленнее всего. Чаще всего этой патологии подвержены мужчины.

Этиология заболевания

Пневмофиброз может формироваться несколько десятков лет, и способствуют этому самые разнообразные причины. К ним относятся:

- васкулиты;

- пневмония;

- силикоз и другие профессиональные заболевания легких;

- сифилис;

- фиброзирующие альвеолиты;

- обструктивные заболевания легких в хронической форме;

- ателектаз;

- наследственная предрасположенность;

- инфекционные заболевания различной природы – грибковые, вирусные и бактериальные;

- регулярное вдыхание отравляющих веществ и пыли;

- прием лекарственных препаратов высокого класса токсичности;

- болезни сердечно-сосудистой системы с явлениями застоя;

- гипоксия;

- травмы грудной клетки;

- ионизирующее излучение.

Если иммунная система человека ослаблена, то даже незначительные инфекционные заболевания могут спровоцировать развитие пневмофиброза.

Классификация видов

В зависимости от степени поражения и локализации эта патология классифицируется на разные виды:

- Диффузный пневмофиброз легких. Самый опасный тип заболевания, который отличается полным или множественными поражениями тканей легких. При этом виде пневмофиброз развивается довольно стремительно. Появляется ярко выраженная дыхательная недостаточность.

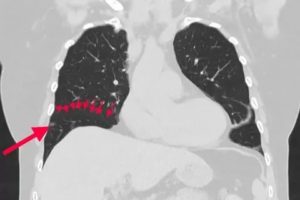

- Базальный. В этом случае происходит поражение нижних (базальных) отделов органов дыхания.

- Локальный. При данном типе разрастание фиброзной ткани находится только на одном участке легких.

- Прикорневой. Характеризуется появлением уплотнения в тканях органа, спровоцированным перенесенными ранее различными воспалительными процессами. Появляется в области соединения легких с органами средостения.

- Апикальный. При этом виде заболевания поражаются верхние части органа дыхания.

- Линейный. Патологические изменения глубоких тканей легких.

- Ограниченный. Поражение тканей органа, имеющее четкие границы, при этом не происходит изменение дыхания и вентиляции в легких.

- Тяжистый. Этот вид пневмофиброза появляется на фоне хронических легочных заболеваний.

Каждая форма заболевания требует особого подхода при терапии и разный прогноз. Самый неблагоприятный дается при диффузном пневмофиброзе легких.

Общие клинические проявления

Одним из самых основных признаков поражения легких пневмофиброзом является отдышка, которая сначала появляется только при физических нагрузках, а по мере развития заболевания присутствует даже в состоянии покоя.

У разных видов патологии симптомы несколько отличаются, но и есть и общие, указывающие именно на эту проблему с легкими. К ним относятся:

- кашель с отделением мокроты вязкой консистенции, часто в ней присутствуют кровяные прожилки и гной;

- боль, которая усиливается при кашле и чихании;

- посинение кожи сначала на пальцах, затем распространяющееся по всему телу;

- усталость и постоянная слабость;

- резкое похудение;

- температура тела постоянно меняется (повышается/понижается).

По мере прогрессирования появляется ряд характерных необратимых изменений:

- развивается кровохаркание;

- изменяется форма пальцев рук и ногтей («пальцы Гиппократа).

Также на поздних стадиях пневмофиброза появляются симптомы тахикардии, сердечной недостаточности и отеки.

Методы диагностики

Рентген грудной клетки

При появлении одного или нескольких симптомов следует обязательно обратиться за консультацией к терапевту или пульмонологу. Врач назначит ряд необходимых обследований с целью определения формы заболевания.

К диагностическим методам, помогающим определить пневмофиброз. Относятся:

- рентген грудной клетки;

- оценка функциональной и жизненной емкости легких и внешнего дыхания;

- бронхоскопия;

- МРТ;

- КТ.

Рентгенография является одним из главных методов, помогающим определить наличие различных заболеваний легких. При пневмофиброзе органы дыхания сильно видоизменяются – усиливается и деформируется легочный рисунок, увеличиваются сосудистые тени. Легочные тени со рваными краями, расположенные хаотично, говорят о последних стадиях патологии.

При оценке уровня насыщения крови кислородом используются 2 способа – физическая нагрузка и состояние покоя. При этом выясняется, нет ли у пациента склонности к гипоксии.

При выявлении тяжелых форм заболевания схему терапии будет определять узкий специалист – врач пульмонолог.

Способы терапии

Основная задача при лечении пневмофиброза купировать разрастание соединительной ткани и устранить основные его симптомы. Чаще всего используется комплексный подход, так как он дает наиболее эффективный результат.

Медикаментозное лечение

В терапии используются разные группы лекарственных препаратов, устраняющие все симптомы заболевания. К ним относятся:

- нестероидные противовоспалительные препараты, убирающие болевые ощущения и признаки воспаления (Ибупрофен, Нимесил, Диклофенак);

- стероидные гормоны (глюкокортикостероиды), помогающие устранить обширные воспаления (Гидрокортизон, Преднизолон);

- цитостатические средства, помогающие остановить разрастание соединительной ткани (Циклофосфамид, Азатиоприн);

- антибиотики;

- антифиброзные препараты (Колхицин, Верошпирон);

- отхаркивающие и противокашлевые средства (Сальбутамол, Эуфиллин, Амброксол);

- препараты, останавливающие развитие нарушений в сердечно-сосудистой системе (Стофантин, Метотрексат).

В медикаментозное лечение лечащий врач включает сразу несколько препаратов, для максимального облегчения состояния пациента.

Физиотерапия

Параллельно с приемом лекарственных средств для терапии пневмофиброза используются разные методы физиотерапии. К ним относятся:

- Диатермия. Глубокое прогревание тканей грудной клетки токами большой силы, выделяемыми специальным аппаратом.

- Индуктотермия. Воздействие на пораженные области магнитным полем высокой частоты. Метод снимает спазмы, устраняет боль и оказывает противовоспалительный эффект.

- Йод-электрофорез по методике Вермеля, щадящая процедура, у которой нет противопоказаний для пациентов любого возраста.

- Общее ультрафиолетовое облучение. Один из видов светолечения, который применяется и в целях профилактики различных заболеваний.

- Облучение лампой соллюкс. Этот метод терапии оказывает на пораженный участок интенсивное и глубокое воздействие.

Чаще всего назначаются несколько видов физиотерапии.

Кислородотерапия

Оксигенотерапия (кислородотерапия) – используется для насыщения организма кислородом. Для процедуры используется ингалятор, через который подается почти чистый (90%) кислород и смеси с ним.

После курса кислородотерапии появляются следующие положительные изменения в организме:

- улучшается общее состояние пациента;

- восстанавливается газообмен;

- нормализуется кровообращение;

- улучшаются обменные процессы в легких;

- симптомы пневмофиброза становятся менее выраженными.

Эту процедуру назначают как для лечения заболевания, так и для профилактики.

Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика является обязательным методом терапии при всех заболеваниях легких, в том числе пневмофиброзе. Она помогает значительно облегчить состояние пациента, нормализует дыхательную функцию и улучшить кровообращение.

Лучше всего физические упражнения помогают при лечении локального пневмофиброза. Устраняются воспалительные процессы, провоцирующие рубцевание тканей легкого, усиливаются защитные функции клеток органа и улучшаются обменные процессы.

Как лечить пневмофиброз при помощи дыхательной гимнастики:

- И.П. рука лежит ладонью на животе, в районе диафрагмы. Вдох с максимальным надуванием живота. Не допускать движение диафрагмы. При выдохе живот максимально втянуть.

- И.П. стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Медленно выполнить глубокий вдох и выдох. Не допускать движение живота.

- И.П. стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Сделать глубокий вдох, при этом максимально надуть живот. Выполнить 3 подвздоха, живот держать максимально надутым. Медленный выдох, в котором участвуют только грудная клетка и диафрагма.

Первые несколько дней достаточно будет выполнять дыхательную гимнастику 3 раза в день. Постепенно увеличить до 6 раз.

Возможные осложнения

При отсутствии своевременного лечения пневмофиброз может привести к необратимым последствиям. К ним относятся:

- легочное сердце;

- разрушение тканей легких;

- кровоизлияния;

- вторичная пневмония;

- онкологические заболевания;

- дыхательная недостаточность;

- артериальная гипертензия.

Чтобы не допустить развития заболевания и серьезных осложнений, важно при появлении первых симптомов обратиться за медицинской помощью.

Профилактические меры и прогноз

Так как эта патология появляется как осложнение других заболеваний легких, прогноз определяется от первопричины. Если пневмофиброз развился из-за тяжелой легочной недостаточности, то чаще всего терапия не дает положительный результат. И заболевание приводит к летальному исходу.

При других формах патологии прогнозы чаще всего относительно благоприятны. Полное излечение наступает редко. Но при правильно подобранной терапии и соблюдении всех рекомендаций врача, качество и продолжительность жизни пациента значительно увеличиваются.

В целом прогнозы зависят от степени зарастания тканей легких соединительной тканью:

- при начальных стадиях, при незначительном поражении ткани, выздоровление наступает почти в 100% случаях;

- на средних стадиях развития продолжительность жизни пациента уменьшается на 5-7 лет;

- на заключительных этапах развития пациент проживет не более 5 лет.

Профилактика всех легочных заболеваний примерно одинакова и включает в себя:

- обращение к врачу при обнаружении первых же симптомов заболевания;

- отказ от курения;

- выполнение физических упражнений, с включением дыхательной гимнастики;

- ежедневные прогулки на свежем воздухе;

- ежегодное флюорографическое исследование;

- использование средств защиты при работе с химическими веществами и в условиях сильной загазованности;

- укрепление иммунитета.

Следует помнить, что пневмофиброз не является самостоятельным заболеванием поэтому чтобы избежать его развития, нужно внимательно относиться к своему здоровью.

Источник: https://zdorovie-legkie.ru/pnevmofibroz-01/

Фиброзный тяж в легких: что это такое, виды, диагностика и лечение

Фиброз — болезнь, которая проявляется ускоренным синтезом коллагена и появлением соединительной ткани. Чаще фиброз наблюдается в молочной железе, печени, легких, предстательной железе. Причиной фиброза является хронический воспалительный процесс, таким образом, организм пытается изолировать очаг.

Виды и причины фиброза легких

Вследствие замещения здоровых клеток соединительной тканью, наблюдается снижение их эластичности. Это препятствует поступлению кислорода в кровеносную систему и затрудняет работу легких и сосудов. Стенки легочных пузырьков на вдохе перестают растягиваться, а при выдохе спадать.

Фиброз легких характеризуется быстрой заменой здоровых клеток на рубцовую ткань. При распространении патология затрагивает бронхи, лимфатические и кровеносные сосуды, иногда прилегающие органы.

По области поражения фиброз делят на следующие виды:

- односторонний , затрагивает одну из сторон органа,

- двусторонний , локально формируется на двух легких,

- очаговый , локализован на отдельном участке,

- тотальный или диффузный , захватывает все легкое.

Локальный фиброз – следствие разрастания рубцовой ткани в результате дистрофии или воспаления. В таком случае поражена небольшая область. Легочная ткань плотнее, а объем легкого меньше. Изменения не отражаются на газообмене. Человек может и не замечать болезнь.

При диффузном фиброзе орган становится плотным и меньше в размерах. Газообменный процесс нарушается. В области поражения много коллагеновых волокон, появляются микроцисты.

В зависимости от того как разрастается соединительная ткань выделяют:

- Пневмофиброз. Тяжистый линейный фиброз характеризуется распространением соединительной ткани рядом со здоровой,

- Пневмосклероз. Ткань замещена на большом участке, происходит уплотнение органа,

- Легочный цирроз. Поражение обширно захватывает бронхи и сосуды.

Патологический процесс необратим, врачи могут только снизить проявление симптомов, улучшив тем самым качество жизни пациента.

Специалисты выделяют следующие причины появления фиброза:

- Длительный контакт с пылью органического и неорганического происхождения. Опасны диоксид кремния, мрамор, известняк, магнезит, асбест, угольная пыль, зерновая пыль, помет. К примеру, вдыхание пыли асбеста на производстве более 10 лет способно спровоцировать необратимые процессы в легочной ткани, которые могут проявиться спустя 20-30 лет.

- Осложнения после туберкулеза, пневмонии, системной красной волчанки, ревматоидного артрита, склеродермии, саркоидоза.

- Медикаментозное лечение. У некоторых пациентов, которые получали лучевую терапию при лечении опухоли, затем диагностировали фиброз. Лекарства, которые влияют на легочную ткань: химиотерапевтические (метотрексат, цеклафосфамид), кардиологические (амиодарон, кордарон, анаприлин), антибиотики (макробид). Болезнь развивается вследствие аллергической реакции на препарат или из-за его продолжительного приема.

Иногда врачи не могут установить точную причину заболевания. Тогда болезнь классифицируют как идиопатический фиброз. Считается, что он возникает после повреждения эпителия альвеол, вследствие курения, вирусных инфекций, хронической аспирации, наследственной предрасположенности.

Признаки и диагностика болезни

Диагностировать патологию на начальном этапе довольно сложно, поскольку болезнь в этот период не имеет специфических симптомов или они не вызывают беспокойство у больного.

Яркие проявления болезни наблюдаются только у 20% пациентов. К первым признакам фиброза относят кашель и одышку. Кашель сухой, постепенно переходит на влажный и учащается.

Одышка отмечается сначала только во время физической нагрузки, при прогрессировании болезни наблюдается в состоянии покоя.

Признаками легочного фиброза считаются:

- незначительная гипертермия,

- развитие болезней легких,

- симптомы сердечной недостаточности,

- дыхание учащенное и поверхностное,

- пальцы и слизистая рта приобретают синюшность.

Последний симптом возникает на поздних стадиях болезни. При тяжелом течении болезнь может распространяться и на другие органы, чаще всего сердце. Может происходить утолщение пальцев, становится выпуклой ногтевая пластина. Увеличиваются вены на шее, и наблюдается отечность конечностей.

При отсутствии адекватной терапии патология может способствовать появлению эмфиземы легкого, сердечной недостаточности, легочной гипертонии, рака.

При постановке диагноза врач принимает во внимание клинические, лабораторные, рентгенологические данные. Для того чтоб понять насколько нарушена деятельность легких проводятся тесты, которые замеряют силу выдоха, насыщенность крови кислородом, и деятельность легких во время физической нагрузки.

Для диагностики фиброза также используют рентгенологические методы:

- рентгенограмма необходима для визуализации легочного рисунка,

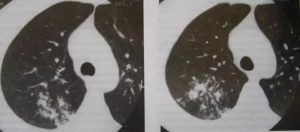

- компьютерная томография дает возможность увидеть очаговые, периферийные, субплевральные, сетевидные затемнения органа,

- эхокардиограмма нужна для подтверждения легочной гипертензии.

Может потребоваться биопсия органа, затронутого патологией. Бронхоскопия позволяет рассмотреть ткань легких, и определить процент поражения.

Лечение заболевания

Прежде всего, необходимо исключить провоцирующий фактор. Так, если причина заболевания – нахождение на вредном производстве, то необходимо сменить работу. При наличии воспалительных заболеваний дыхательной системы или патологическое разрастание рубцовой ткани во всем организме, проводится устранение первичной патологии.

Задача терапии – уменьшение симптомов болезни. Консервативное лечение дает результат только на первых этапах течения заболевания.

Назначается:

- прием медикаментов,

- кислородная терапия,

- дыхательная гимнастика,

- бессолевая диета.

При лекарственной терапии эффективны стероидные препараты, которые устраняют симптомы заболевания. Необходим курс бронхолитиков, муколитиков, глюкокортикостероидов.

Если к фиброзным тяжам в легких присоединился бронхит или пневмония, то требуется пропить курс антибиотиков. Для профилактики сердечной недостаточности пациент вынужден принимать сердечные гликозиды.

Для поддержания иммунитета назначается витаминотерапия.

Лекарственные препараты имеют побочные эффекты, поэтому должны назначаться врачом и приниматься строго в указанной дозировке.

Если консервативное лечение не приводит к облегчению состояния больного, то прибегают к хирургическому вмешательству. Возможно удаление не функционирующей области легкого. В крайнем случае, проводится трансплантация органа.Избавиться от симптомов кашля поможет массаж. Он укрепляет мышцы, усиливает поступление крови и лимфы, способствует улучшению дренажной функции. При тяжелой стадии массаж противопоказан. Кислородная терапия увеличивает количество кислорода в крови, помогает уменьшить одышку и улучшить состояние в целом. Терапия может проводиться в домашних условиях.

Дыхательная гимнастика улучшает кровообращение, нормализует легочную вентиляцию, предотвращает застой крови. Упражнения делают на брюшное, грудное и полное дыхание. Полезны умеренные физические нагрузки. Врачи рекомендуют анаэробные нагрузки на свежем воздухе, например, бег, велоспорт или спортивную ходьбу.

Профилактика фиброза легких состоит из таких моментов, как:

- отказ от курения,

- применение индивидуальных средств защиты при работе в запыленных помещениях,

- своевременное лечение респираторных заболеваний,

- при приеме медикаментов, которые могут привести к развитию заболевания проводить периодический контроль состояния легких.

Фиброзные тяжи в легких – это рубцовые изменения, которые могут появиться в результате простуды с признаками пневмонии. Если не обнаружено других патологий в легких и нет проблем с дыханием, то лечение не требуется.

Загрузка…

Источник: https://prof-medstail.ru/bolezni-legkih/chto-takoe-fibroznyj-tyazh-v-legkih

Как проявляется очаговый фиброз

Фиброзные очаги в легких.

Очаговый фиброз легких является патологическим процессом, при прогрессировании которого ткани легких замещаются соединительными. При легочном фиброзе продуцируются значительные объемы коллагена.

Соединительные ткани с течением времени разрастаются и возникают рубцовые изменения. Подобный патологический процесс является необратимым, по этой причине терапия целенаправленна на максимальное выздоровление пациента и повышение качества его дальнейшей жизни.

Причины

Какие методы профилактики фиброза допустимы.

Фиброзные изменения легочных тканей развиваются исходя из множества причинных факторов.

К основным из ни относятся следующие:

- патологии инфекционного характера;

- развитие частых аллергических реакций;

- патологии гранулематозного характера;

- влияние лучевой терапии;

- вдыхание пыли длительного характера.

Возникновение фиброзных изменений легочных тканей и его причины не имеют зависимости от возрастной категории пациента. Описываемая патология обнаруживается как у пациентов взрослой возрастной группы, так и у детей.

В группе основного риска наблюдаются граждане, которые трудоустроены там, где предполагается длительный контакт с пылью неорганического и органического происхождения.

К примеру, такими типами сыпуче-летучих материалов, как:

- мука;

- древесная стружка;

- металлическая стружка;

- цемент;

- плесень;

- асбест;

- песок.

Факт! В таком варианте, пылеобразные вещества выступают в качестве источника возникновения патологий легких, которые потенциально способны становиться причиной образования и прогрессирования фиброза.

Недуг может проявляться независимо от пола и возраста пациента.

Кроме указанного, спровоцировать развитие фиброзных изменений легочных тканей может применение ряда фармакологических лекарственных средств.

В ряде случаев, фиброз легких линейного характера возникает за счет таких патологических процессов легочных тканей и прочих заболеваний, как:

- воспалительные процессы тканей легких;

- туберкулез;

- волчанка;

- ревматоидный артрит;

- васкулит.

Внимание! Факторы, способные спровоцировать фиброз, могут образовываться вследствие неблагоприятной экологической обстановки в регионе проживания пациента – чем загрязненнее окружающая среда, тем выше вероятность возникновения фиброзов.

Также, имеются сведения, что к фиброзу легочных тканей могут приводить табакокурение – в 80% случаев, у табакокурильщиков со значительным стажем развивается фиброз чаще, чем среди пациентов, у которых не имеется табачной зависимости.

Типы

Как выявить момент начала заболевания?

Изменения легочных тканей фиброзного характера могут носить локальный, иначе – очаговый фиброз, или иметь диффузный тип.

Локальный фиброз являет собой разрастание соединительной ткани по причине воспалительных либо дистрофических процессов в легких. В группе основного риска присутствуют пациенты преклонного возраста, чья иммунологическая реактивность находится в значительно ослабленном состоянии.

В данном варианте локальный воспалительный процесс травмирует исключительно малый участок легочных тканей. При этом ткани легких повышают собственную плотность, что приводит к снижению внутреннего объема органа. Поврежденный участок имбибирован угольным пигментом по причине сбоя лимфатического тока.

Важно! Ограниченные изменения фиброзного типа не оказывают влияния на обмен газов и механические возможности легких. По этой причине, клиническая картина может иметь скрытый характер. В ряде случаев, пациенты могут даже не догадываться о том, что у них есть какое-то заболевание дыхательных органов. Только врач после проведения диагностических мероприятий сможет поставить точный диагноз.

Пневмосклероз легких прогрессирует по причине хронических патологий обструктивного характера инвазивных либо инфекционных заболеваний, либо же – легочных болезней наследственного плана.

Состояние пациента может существенно ухудшаться.

Диффузный фиброз имеет течение тяжелого характера по той причине, что процесс воспаления охватывает большую площадь дыхательного органа. При этом органы, уменьшаются в объеме, и происходит их уплотнение.

Газообменные процессы и механические функции легких при этом изрядно нарушены. Непосредственно в участке поражения имеются обширные зоны с коллагеновыми волокнами.

Субплевральные отделы поражены кистозными образованиями, которые могут распространяться и охватывать достаточно значительные участки. В ряде случаев, патология может затрагивать и кровеносную сеть легких.

Фиброзные очаги в легких могут носить как двухсторонний характера, так и затрагивать исключительно 1 легкое. Также, имеется классификация фиброза, согласно которой он подразделяется на прикорневой и интерстициальный.Тяжесть поражений рассмотрена в таблице:

| Степень разрастания очагов | |

| Тип | Описание |

| Фиброз | Объединение соединительной и легочной ткани. |

| Склероз | Грубое замещение альвеолярной ткани с последующим ее уплотнением. |

| Цирроз | Абсолютное замещение альвеолярной ткани, приводящие к повреждению сосудов и бронхов. |

Для справки! Что такое очаги фиброза? При очаговом типе поражения патологический процесс затрагивает лишь ограниченные участки легкого.

Идиопатический тип

В медицинской практике наиболее часто обнаруживаются фиброзы идиопатической формы. Описываемый тип патологических изменений наблюдается наиболее часто у мужчин табакокурильщиков, возрастной группы 50-60 лет. Подобная форма в медицинской практике носит название пневмонии.

Первопричины такого явления до конца на данный момент времени являются неизученными, тем не менее, имеется доказательство того, что такая форма фиброза возникает вследствие генетических и экологических причин.

Клиническая картина подобного рода изменений легочных тканей имеет следующий вид:

- Кашель и одышка, обостряющиеся в ходе физических нагрузок.

- Основная характерная особенность – это хрипы мелкопузырчатые, сухого характера.

- Общие показатели температуры тела при этом сохраняются на уровне нормы, лишь в некоторых случаях могут возрастать и достигать отметки в 38 градусов.

Игнорировать и оставлять без грамотного лечения фиброзные изменения легких ни в коем случае не допустимо. Подобное может стать причиной развития недостаточности легких и, впоследствии, стать причиной летального исхода пациента.

Характерные для фиброза симптоматические проявления

Очаговый фиброз может протекать бессимптомно.

Диагностирование фиброзных изменений легочных тканей на ранних стадиях – трудоемкий процесс, так как симптоматические проявления патологического процесса носят скрытый характер.

Они могут на протяжении длительного временного промежутка активно прогрессировать, но при этом не давать никаких внешних проявлений.

Исходя из имеющихся статистических сведений, обнаружить фиброз легкого на стартовом этапе развития патологии получается лишь у 20% пациентов.

Признаками патологии выступаю сильная одышка и приступообразный кашель. Наиболее часто, пациенты игнорируют первичные симптомы заболевания и не обращаются за медицинской помощью. Подобное поведение может становиться причиной возникновения серьезных осложнений.

Так как изменения патологического характера имеют высокую активность протекания, то у пациента возрастают показатели общей температуры тела и происходит нарушение дыхательного ритма. Дыхание приобретает поверхностный характер и становится учащенным. В ряде случаев имеется вероятность возникновения недостаточности сердечной мышцы и бронхитов.

На поздних стадиях прогрессирования фиброза, слизистые полости рта и пальцы становятся синеватого цвета.

Характерным симптомом является кашель.

Кашель непродуктивного характера, с течением времени приобретает продуктивный тип. Пациент может чувствовать болезненность области грудной клетки. При этом, фиброзные изменения имеют сопровождение в виде хрипов легких и повышенной потливости.

Когда диагностируются тяжелые формы течения, клиническая картина может распространиться за пределы системы дыхания. Патологические изменения могут быть диагностированы в утолщениях пальцев и излишней выпуклости пластины ногтя. Помимо указанного, у пациента набухают венозные каналы шеи и возникает отечность нижних конечностей.

Общее состояние человека с течением времени ухудшается. Трудоспособность пациента снижается, возникает общая слабость и вялость.Когда пациенту не оказывается своевременная медицинская помощь, имеются высокие вероятности развития осложнений инфекционного характера. При отсутствии лечения, также может развиться нарушенность кровотока, эмфизема легкого, легочная гипертензия и недостаточность сердечной мышцы.

Диагностирование очагового фиброза

Для того чтобы произвести оценивание состояния пациента, требуется принимать во внимание не только его жалобы и субъективные ощущения, но также и требуется провести осмотр. Специалист простукивает и слушает легкие, проверяет дыхательную функцию пациента и измеряет его легочный объем.

Важно! Определение функционирования легких выполняется при помощи определенного теста – согласно силе выдоха выявляется функция внешнего дыхания. При помощи оксигемометрии возможно выявить показатель содержания кислорода крови.

Оксигемометрия как метод диагностики.

Для того чтобы получить полную клиническую картину, требуется выполнить инструментальную диагностику, которая в себя включает такие методики диагностирования:

- биопсия;

- магнитно-резонансная томография;

- КТ;

- рентгенография.

За счет флюорографии обнаруживаются диффузные либо очаговые усиления рисунка легких в нижней или периферической зоне органа. В ряде случаев, на рентген-снимке просматриваются малые кистозные просветления.

КТ предоставляет возможность выявить сетевидные, очаговые и субплевральные либо периферийные затемненности легких. Когда развиваются осложнения, выполняют эхограмму, что позволяет обнаружить гипертензию легких.

При необходимости выполняется бронхоскопия при использовании специализированного оборудования. Указанный способ диагностирования дает возможность выполнить тщательное изучение внутренних поверхностей бронхов и выявить масштаб измененного участка.

Медикаментозная терапия

Медикаментозное лечение: как получить результат.

Изменении я легких фиброзного характера относятся к необратимым, по этой причине ожидать полного выздоровления бессмысленно. Медикаментозное лечение преследует цели устранения симптоматических проявлений и повышения качества жизни пациента.

Важно! Консервативная терапия считается эффективной только на стартовом этапе течения патологического процесса.

Терапия фиброза на стартовых этапах выступает комплексной, по этой причине применяется сочетание фармакологических препаратов и кислородной терапии, гимнастики для дыхания и лечебная диета. Лишь подобный подход к терапии способен предотвратить более серьезные изменения патологического характера.

Когда медикаментозная терапия эффективна.

В зависимости от состояния человека и степени выраженности симптоматических проявлений специалисты могут выполнить вакцинацию от пневмонии.

Лечение медикаментами подразумевает прием следующих фармакологических препаратов:

- бронхолитиков;

- стероидных медикаментов;

- муколитиков;

- сердечнее гликозиды;

- антибактериальные препараты;

- противомикробные лекарства.

- глюкокортикостероидов.

Кроме казанного, пациентам также проводится витаминотерапия – для повышения иммунных возможностей организма. Лечение фиброза в легких часто требует оперативного вмешательства, цена отказа от которого может равняться жизни пациента.

Хирургическое вмешательство

Когда консервативная терапия не показала необходимой позитивной динамики, специалисты могут воспользоваться хирургическими методиками решения проблемы – трансплантации органа.

Указанная хирургическая манипуляция также выполняется на тяжелых этапах течения патологического процесса, когда легкие пациента уже утратили способность самостоятельно выполнять транспортировку кислорода и углекислого газа клеткам.

Трансплантация может быть выполнена как по отношению к одному органу, так и по отношению к двум.

Когда прибегают к трансплантации.

Внимание! Инструкция по трансплантации известна ведущим специалистам, операция имеет повышенный уровень сложности. Цена оперативного вмешательства также высока.

Операция пересадки здорового органа является противопоказанной при условии наличия у пациента следующих нарушений здоровья:

- гепатита;

- недостаточности почек;

- патологий печени;

- сердечнососудистых патологий;

- ВИЧ-инфекции.

Для проведения оценивания состояния пациента и допустимости хирургического вмешательства, перед операцией специалисты выполняют ряд анализов и исследований. Операция проводиться исключительно по жизненным показаниям, присутствует вероятность летального исхода.

в этой статье подробно ознакомит читателей с особенностями протекания фиброза легких и его опасными осложнениями.

Для того, чтобы предотвратить фиброзные изменения легочных тканей, человеку требуется следовать основам ЗОЖ, регулярно отдыхать в экологически чистых регионах страны и отказаться от работы на вредных производствах.

Источник: https://uPulmanologa.ru/simptomatika/fibroz/ochagovyj-fibroz-661