Вирусиндуцированная астма у подростка

Астма у подростков: развитие заболевания, симптомы и лечение

Дети, как и взрослые, подвержены воспалительным заболеваниям органов дыхания. Бронхиальная астма у подростков и детей младшего возраста — одно из самых распространенных явлений. Ею страдает от 5 до 10% детей.

Чтобы остановить развитие этого заболевания, родители должны внимательно следить за состоянием здоровья своего ребенка. Важно своевременно начать лечение и устранить причины, провоцирующие возникновение болезни.

Что такое бронхиальная астма

Бронхиальная астма – воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, усиливающийся под воздействием раздражителей. Под их влиянием происходит сужение просвета бронхиального дерева, на стенках бронхов скапливается слизь.

Это приводит к нарушению дыхательной функции, сопровождается отечностью и приступами удушья.

Астму у подростка вызывают различные факторы аллергического и неаллергического происхождения. Важно вовремя распознать провокатор болезни и устранить его воздействие на организм.Без соответствующего лечения и постоянного наблюдения у врача заболевание может выйти из-под контроля и привести к серьезным осложнениям.

Особенности развития бронхиальной астмы в подростковом возрасте

Согласно статистике, признаки бронхиальной астмы у 30-50% подростков исчезают в переходном возрасте (чаще у мальчиков), но вновь появляются по мере взросления.

Переживаемые в пубертатный период физиологические и эмоциональные изменения налагают отпечаток на характер подростка. Он не может долгое время привыкнуть к изменениям, происходящим с его телом, адаптироваться в обществе, найти общий язык с родителями и сверстниками.

В этот период подростки склонны к подражанию своим кумирам (не всегда положительным). Они не могут справиться с гневом, обидой, часто впадают в ярость, стремятся добиться свободы и независимости от взрослых, приобретают вредные привычки, которые вызывают ухудшение здоровья.

Все системы организма (эндокринная, нервная, иммунная и др.) неразрывно связаны между собой, что и нарушение работы хотя бы одной из них оказывает непосредственное влияние на протекание астмы.

Дополнительными причинами, которые могут спровоцировать прогрессирование заболевания и неадекватную реакцию на лечение, являются:

- неустойчивое психоэмоциональное состояние;

- вредные привычки (курение, наркотики, алкоголь);

- первое сексуальное общение;

- гормональные сбои;

- заражение венерическими болезнями;

- невылеченные простудные и кожные заболевания;

- патологии внутренних органов;

- психологические проблемы.

Особенностями течения бронхиальной астмы у подростков является:

- нестабильное эмоциональное состояние;

- учащение ночных приступов;

- сухой навязчивый кашель;

- приступы одышки.

У мальчиков и девочек

Бронхиальная астма у подростков в период полового созревания протекает более тяжело, чем у младших детей. Она может привести к отставанию в физическом и интеллектуальном развитии. Особенно тяжело в период полового созревания заболевание протекает у девочек, так как изменяется уровень половых гормонов в организме, что приводит к обострению БА.

У мальчиков состояние улучшается благодаря увеличенной выработке тестостерона, который снижает чувствительность организма к воздействию аллергенов.

Часто при появлении признаков болезни подростки стараются скрыть их от родителей, считая несущественными. Даже при подтверждении диагноза подростки не хотят проходить лечение и пользоваться ингаляторами. Они опасаются насмешек и презрения сверстников, что приводит к обострению болезни и ее тяжелому течению.Родители должны найти подход к ребенку, ненавязчиво охарактеризовать сложившуюся ситуацию, объяснить подростку, какие последствия могут возникнуть при несвоевременно начатом лечении или нарушении предписаний врача.

На фоне стресса у молодых людей может произойти резкое ухудшение болезни, поэтому важно наладить благоприятную, дружескую атмосферу в семье и окружении подростка.

Симптомы астмы у подростков

Заболевание возникает из-за повышенной чувствительности бронхов к различным раздражителям. Особенно тяжелым является течение бронхиальной астмы, если ребенок подвержен атопическому дерматиту или генетически предрасположен к данному недугу.

Возраст – один из показателей, оказывающих непосредственное влияние на развитие астмы у подростков. На данном этапе как раз начинается гормональная перестройка, ведущая к внешним и внутренним изменениям в организме.

Клинические симптомы, характеризующие наличие астмы у подростков:

- насморк или заложенность носа;

- появление сухого кашля, усиливающегося в ночное время;

- затрудненное дыхание и одышка при физической нагрузке;

- ощущение сдавливания в грудной клетке;

- свистящее дыхание с хрипами;

- паническое чувство, сопровождающееся нехваткой воздуха (удушьем);

- усиленное потоотделение;

- нарушение режима сна;

- повышение утомляемости и эмоциональной возбудимости;

- появление сыпи и покраснений (при аллергии).

Проявления болезни усиливаются при контакте с аллергенами (шерстью, пухом, пыльцой растений, табачным дымом, пылью и другими).

Степень тяжести заболевания может изменяться на протяжении жизни больного. Даже при исчезновении клинических проявлений астмы (в подростковый период) функция легких остается нарушенной, сохраняется кашель, гиперреактивность бронхов.

Заболевание классифицируется по степени тяжести и имеет следующие формы:

- интермиттирующая – носит эпизодический характер, приступы происходят редко;

- легкая – приступы возникают не чаще 2-3 раз в неделю;

- среднетяжелая — приступы каждый день;

- персистирующая тяжелая — осложненная, с приступами, постоянно возникающими до нескольких раз в день.

Также бронхиальная астма различается по степени контроля над заболеванием:

- контролируемая – характеризуется отсутствием клинических симптомов, скорость выдоха нормальная, применение препаратов быстрого реагирования не требуется;

- частично контролируемая – незначительное количество симптомов, обострения не чаще 3-4 в год, необходимо применение лекарственных средств быстрого действия;

- неконтролируемая – рассматривается как обострение и нуждается в постоянном наблюдении и медикаментозной терапии.

Зачастую ранние проявления бронхиальной астмы сходны с симптомами простуды и воспринимаются родителями как вирусная инфекция. В результате проводится лечение, которое не улучшает состояние ребенка.

Диагностика

Для постановки точного диагноза при любых подозрительных симптомах необходимо обследовать ребенка у врача.

При помощи диагностических мероприятий определяется наличие бронхиальной астмы у подростка.

Для этого проводятся следующие исследования:

- анализы крови и мокроты;

- рентгенография легких;

- измерение максимальной скорости выдоха (для выявления сужения бронхиального просвета);

- измерение объема и скорости внешнего дыхания;

- кожные пробы на аллергическую реакцию;

- нагрузочные тесты (с помощью бега, приседаний).

Только с помощью ранней диагностики возможно выявление, а также устранение негативных проявлений и получение эффективного лечения.

Лечение бронхиальной астмы у подростков

На начальной стадии развития бронхиальная астма у подростков легко поддается лечению.

Для более продуктивной терапии необходимо установить полный контроль над болезнью. Он заключается в купировании воспалительного процесса в дыхательных путях, нормализации функции дыхания и сохранении физической активности астматика.

Существуют различные методы лечения, но при выборе лекарственных препаратов следует учитывать возраст пациента и наличие у него психосоматических и нейровегетативных нарушений (для их дальнейшей корректировки).

В зависимости от течения болезни используют средства базисной и симптоматической терапии.

https://www.youtube.com/watch?v=NKx2FxvApec

Симптоматические препараты являются средством быстрого реагирования и используются для купирования приступов астмы.

Базисные препараты (противовоспалительные, глюкокортикостероидные, бронхолитические, антихолинергические, бета2-адреномиметики) применяются в течение длительного времени и устраняют воспалительные процессы в органах дыхания, расширяют бронхи, помогают выведению мокроты. Они приостанавливают обострение астмы, уменьшают ее проявления и переводят заболевание в контролируемое состояние.

Все медикаменты в большей или меньшей степени обладают побочными эффектами, поэтому их необходимо использовать строго по предписанию врача, точно соблюдая указанную дозировку и сроки применения.

Врач обучает подростка технике самоконтроля и правильности использования ингалятора во время приступа, а его родителей — приемам и методам оказания неотложной помощи.Проведение физиотерапевтических процедур оказывает неоценимую помощь, так как является дополнительным средством в лечении бронхиальной астмы.

Они проводятся как в период обострений, так и ремиссии и включают:

- дыхательную гимнастику;

- фонофорез и электрофорез;

- магнитотерапию;

- лазеротерапию;

- ультрафиолетовое облучение;

- закаливающие процедуры;

- комплексный массаж;

- электросон;

- курортное лечение.

Больным бронхиальной астмой также необходимо придерживаться правильного питания, режима сна, чаще бывать на воздухе, укреплять иммунную систему и обязательно исключать контакт с возможными аллергенами.

В заключение

Бронхиальная астма – заболевание, которое может привести не только к нарушению привычного образа жизни подростка, но и к серьезным осложнениям, в тяжелых случаях – к астматическому статусу, представляющему серьезную угрозу для жизни.

Следует помнить, что своевременно проведенная терапия способна облегчить состояние больного и помогает взять под контроль заболевание.

Это позволит перевести его в стадию длительной ремиссии, исключить возникновение обострений и снять ограничения в физической активности подростка.

Источник: https://bronhialnaya-astma.com/diagnostika/osobennosti-razvitiya-bronhialnoj-astmy-u-podrostkov-simptomy-i-lechenie

Вирус может спровоцировать астму

Вирусы могут спровоцировать и астму. Те же, которые вызывают простуду или грипп. И самый простой способ избежать развития или ухудшения симптомов такой вирус-индуцированной астмы – не заболеть простудой вообще. Как? Читайте дальше.

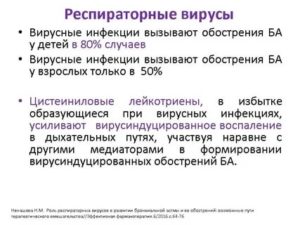

Вирусные заболевания вызывают обострение бронхиальной астмы (БА) у взрослых в 40 % случаев. Это означает, что, столкнувшись с вирусной инфекцией, организм в ответ запускает защитную воспалительную реакцию. При инфекциях верхних дыхательных путей, таких как простуда или грипп, такая реакция может вызвать воспаление, отек и спровоцировать чрезмерную выработку слизи в дыхательных путях.

Существуют два способа, которыми вирусы могут спровоцировать симптомы астмы:

- Первый тип вирусно-индуцированной БА поражает людей, которым раньше не ставился диагноз бронхиальной астмы. Однако после вирусного заболевания у таких людей развиваются симптомы этого заболевания, например кашель и хрипы.

- Второй тип вирусно-индуцированной БА поражает детей и взрослых, которые уже имеют устойчивую астму. В этом случае вирус ухудшает ее симптомы.

Пока неясно, вызывает симптомы БА атака вирусов на нижние дыхательные пути или на них влияют воспалительные вещества, выделяемые инфицированными клетками в верхних дыхательных путях.

Что вызывает вирус-индуцированную БА

Развитие вирусной астмы провоцируют несколько вирусов. Два самых распространенных примера – риновирус, вызывающий простуду, и вирус гриппа А. Чаще всего эти возбудители вызывают бронхоспазм (сужение дыхательных путей) и БА.

Еще один вирус, связанный с астмой, – респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), который может вызвать респираторные инфекции у взрослых и детей. У детей, особенно в возрасте до двух лет, РСВ может вызвать хрипы, в редких случаях способен привести к госпитализации и даже смерти.

По статистике, первый эпизод хрипов, связанных с вирусной респираторной инфекцией, приводит к амбулаторному лечению примерно 15 % всех младенцев в США, а 3 % детей госпитализируются.

Причем увеличение чувствительности дыхательных путей, вызванное РСВ у детей, может иногда задерживаться на длительное время после освобождения организма от инфекции.

Если говорить о взрослых, то РСВ может вызвать хрипы и другие симптомы астмы как у тех, у кого это заболевание диагностировано, так и у тех, кто не имеет его в анамнезе. Хорошая новость заключается в том, что у взрослых, в отличие от детей, функция дыхательных путей, как правило, нормализуется гораздо быстрее, хотя воспаление и может длиться несколько месяцев.

Поскольку такие типы вирусных заболеваний чаще встречаются в определенный сезон, случаи БА, вызванные вирусом, имеют тенденцию к росту и уменьшению в соответствии со временем года.

Например, риновирус достигает пика поздней осенью, пик гриппа A приходится на позднюю зиму, РСВ также чаще встречается зимой.

Диагностика вирус-индуцированной БА

Многие люди с устойчивой астмой могут чувствовать, когда их симптомы ухудшаются. Таким пациентам желательно иметь пиклофлоуметр.

С помощью этого портативного устройства оценивают работу легких, измеряя пиковую скорость выдоха (максимальная скорость, с которой человек выдыхает после полного вдоха).

При вирус-индуцированной астме возможно существенное уменьшение скорости пикового потока (менее 80 % от нормы) без соответствующих симптомов.Если вы заметили значительное уменьшение скорости пиковых потоков по сравнению с обычными уровнями, которые фиксируете ежедневно, обратитесь к врачу.

Профилактика вирус-индуцированной БА

Пока не существует эффективных препаратов для лечения распространенных возбудителей инфекции, названных выше, и предотвращения приступов астмы, которые они могут спровоцировать.

Лучшее лечение – профилактика:

- Ежегодно делайте прививки против гриппа.

- Часто мойте руки с мылом.

- Ограничивайте контакты с людьми, которые имеют симптомы инфекции верхних дыхательных путей.

- Старайтесь не касаться глаз, носа или рта, особенно грязными руками, на улице, ведь именно так распространяются вирусы.

Лечение БА, вызванной вирусом

Лечение вирусной астмы может включать применение бронхолитиков (лекарственные средства, расширяющие дыхательные пути) при легких симптомах и стероидов – для более тяжелых или длительных приступов.

Доказано, что стероидные ингаляторы эффективны для лечения взрослых людей, не страдающих астмой, но имеющих астматические симптомы после вирусного заболевания. Однако при отсутствии в анамнезе БА эти симптомы, как правило, проходят через восемь недель или меньше.

Что важно помнить об астме, вызванной вирусом

Люди с астмой не чувствительнее к вирусным инфекциям, чем те, у кого ее нет, но эти заболевания поражают их гиперреактивные дыхательные пути.

Если у вас респираторная инфекция, это не значит, что у вас обязательно будет приступ астмы. Обычно к нему приводит более чем один фактор. Это могут быть инфекции, курение или воздействие аллергена.

В конце концов, самое эффективное, что вы можете сделать, – стараться улучшить общее состояние здоровья. Употребляйте полезную пищу, делайте физические упражнения, регулярно посещайте семейного врача, следуйте графику вакцинации, не курите и избегайте стрессов.

Источник: https://allergy.org.ua/ru/vyrus-mozhet-sprovotsyrovat-astmu/

Симптомы бронхиальной астмы у детей

Бронхиальная астма – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний среди детей. Мы расскажем как выявить первые симптомы, что делать, если признаки астмы обнаружены и как контролировать бронхиальную астму.

Бронхиальная астма – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний среди детей. В последнее время наблюдается стабильный рост заболеваемости астмой среди всех возрастных групп. Очень часто дебют заболевания приходится на ранний (дошкольный) возраст.

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, проявляющееся кашлем, одышкой, затрудненным свистящим дыханием, особенно на выдохе.

Эквивалентами приступа у маленьких детей могут быть эпизоды затрудненного свистящего дыхания с удлиненным выдохом.

Встречается также атипичное проявление астмы, при котором главным симптомом является упорный и длительный кашель.

Основные факторы и механизмы развития астмы у детей

Ведущим механизмом при развитии бронхиальной астмы является гиперреактивность – повышенная реакция бронхов на различные раздражители. Развитие астмы происходит в результате взаимодействия внутренних факторов и воздействий внешней среды.

К внутренним факторам, влияющим на развитие бронхиальной астмы относят:

- Генетическая предрасположенность к аллергическим заболеваниям (атопии). Стандартный риск появления симптомов астмы у детей составляет 10%. Если астмой страдает один из родителей, то вероятность развития болезни у детей возрастает до 20%, а если оба родителя – то до 35-42%.

- Генетическая предрасположенность к бронхиальной гиперреактивности.

- Пол (среди детей чаще заболевают мальчики, а среди подростков и взрослых – женщины).

Внешними факторами, запускающими развитие астмы заболевания являются:

- Аллергены. Чаще всего это клещи домашней пыли, пыльца растений, плесневые грибы, контакт с домашними животными. Приступы бронхиальной астмы могут быть связаны с употреблением некоторых пищевых продуктов, а так же непереносимостью аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов.

- Инфекционные агенты. В развитии бронхиальной астмы важная роль принадлежит вирусным инфекциям. Механизм отрицательного воздействия вирусов на бронхи заключается в усилении гиперреактивности бронхов, повреждению эпителия дыхательных путей, избыточной продукции иммуноглобулинов Е. Инфицирование Mycoplasma pneumoniae является одной из основных причин кашлевого варианта астмы, симптомы которого характеризуются хроническим умеренным воспалением, сопровождающимся умеренным бронхоспазмом и клиническими симптомами в виде длительного кашля в ночное время суток.

- Экологические факторы – это загрязнители воздуха, такие как озон, диоксиды серы и азота, продукты сгорания дизельного топлива и др.

- Курение табака (активное и пассивное) имеет огромное значение для развития бронхиальной астмы у детей и рассматривается как один из сильнейших факторов риска

Среди основных неспецифических факторов, служащих триггерами обострений астмы можно назвать также физические нагрузки, эмоциональный стресс и смена климата.

Современное представление механизма развития бронхиальной астмы у детей основано на ведущей роли аллергического (IgE-зависимого) воспаления бронхов. Результатом этого воспаления является повышенная секреция слизи, гиперемия и отек слизистой оболочки бронхов, и как следствие — сужение их просвета.

В дальнейшем наблюдается инфильтрация слизистой оболочки бронхов эозинофилами, тучными клетками, лимфоцитами, которые запускают и поддерживают каскад воспалительных реакций. В связи с этим воспаление в бронхах носит персистирующий (т.е.

постоянный) характер и сохраняется в период между обострениями, что определяет необходимость длительной постоянной базисной противовоспалительной терапии.

Последствием такого длительного воспаления при отсутствии адекватного лечения, является изменение структуры бронхов и утолщение их стенки (ремоделирование), что может приводить к таким осложнениям, как хроническая обструктивная болезнь легких. Установлено, что структурное ремоделирование дыхательных путей встречается среди всех возрастных групп, включая дошкольников.

У детей чаще всего встречается атопическая (аллергическая) и вирус- индуцированная астма (т.е. появление приступов при вирусных инфекциях). Реже выявляется астма физического напряжения. Существует форма астмы, связанная с ожирением, что чаще всего бывает у подростков.

Основные признаки астмы у детей

Несмотря на то что, астма может иметь схожую с другими заболеваниями симптоматику, данная проблема в современной медицине определяется достаточно точно и быстро.

На приеме у аллерголога в Москве и других городах врач проводит дифференциальную диагностику астмы со следующими заболеваниями и состояниями:

- наличие в дыхательных путях инородных тел,

- бронхогенные кисты,

- облитерирующий бронхиолит,

- ОРВИ,

- муковисцидоз,

- ларингоспазм,

- трахео- и бронхомаляции.

Тем не менее, типичная астма имеет ряд характерных симптомов:

- приступы удушья и\или одышки

- свистящие дистанционные хрипы, преимущественно на выдохе

- приступообразный кашель и невозможность откашляться во время приступа

- учащенное сердцебиение

- появление вязкой отходящей мокроты после приступа

- в тяжелых случаях присоединение таких симптомов как синюшный цвет кожных покровов из-за нехватки воздуха, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры плечевого пояса, принятие вынужденной позы (ребенок опирается на какой-либо предмет)

Течение астмы, возможные осложнения

Течение бронхиальной астмы можно представить следующими стадиями:

- Ремиссия, т.е. отсутствие симптомов заболевания. Бывает нескольких видов: полная, неполная и фармакологическая. При полной ремиссии ребенок выглядит абсолютно здоровым, ведет обычный образ жизни. При неполной ремиссии нет особого дискомфорта, но при физических нагрузках появляется одышка, быстрая утомляемость, хрипы.

Фармакологическая ремиссия предполагает нормализацию образа жизни только на фоне приема лекарственных препаратов

- Обострение, т.е. период появлений симптомов заболевания. Клинически в этот период у ребенка определяется сухой приступообразный кашель, экспираторная одышка, диффузные сухие свистящие хрипы, особенно на выдохе, вздутие грудной клетки.

Симптомы могут усиливаться ночью или в предутренние часы. Обострения чаще всего протекают в виде приступов. Одним из самых явных признаков надвигающегося приступа является посинение носогубного треугольника. Продолжающиеся более 6 часов подряд приступы астмы расцениваются как астматический статус. Он требует проведения неотложных медицинских мероприятий.

По его завершению ребенок становится заторможенным, вялым, уставшим, после чего следует быстрое засыпание и продолжительный сон.

Следует отметить значительную роль сопутствующих заболеваний в течении бронхиальной астмы.

Наиболее часто наблюдается сочетание астмы с другими аллергическими заболеваниями (атопический дерматит, аллергический ринит), что может приводить к более тяжелому течению астмы.Хроническая гастро-дуоденальная патология, болезни эндокринной системы также могут быть причиной неполного контроля бронхиальной астмы.

Диагностика бронхиальной астмы

Стандартный набор действий при подозрении астмы у ребенка, это вызов участкового педиатра на дом или личное посещение врача. Уже педиатр принимает решение, к какому специалисту направить ребенка для уточнения диагноза и определения дальнейшего лечения.

Диагностика бронхиальной астмы у детей базируется на основании оценки данных анамнеза, жалоб и клинических симптомов, а также данных дополнительных исследований.

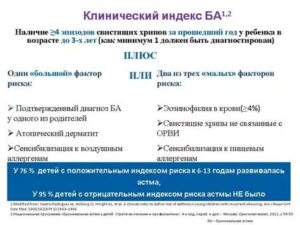

У детей младше 5 лет диагностика астмы вызывает определенные затруднения, поскольку симптомы болезни в этом возрасте неспецифичны и могут отмечаться при разных заболеваниях.

Затрудняет постановку диагноза еще и сложность оценки функции внешнего дыхания у детей раннего возраста. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) является обязательным у детей старше 5 лет.

Пикфлоуметрия – важный метод диагностики и последующего контроля за течением астмы у детей старше 5 лет с целью ежедневного мониторинга течения заболевания. С помощью этого метода определяют пиковую скорость выдоха (ПСВ). Её вариабельность является важным критерием тяжести и стабильности состояния, и напрямую коррелирует с гиперреактивностью бронхов.

Обязательным для всех больных с бронхиальной астмой является аллергологическое обследование, которое включает в себя проведение кожного тестирования или определение уровня общего и специфических иммуноглобулинов E в сыворотке крови.

Лечение бронхиальной астмы, профилактика и методы ее контроля

Лечение бронхиальной астмы – длительный процесс. Для достижения оптимального результата очень важным является строгое соблюдение всех рекомендаций лечащего врача. Если не обращаться за медицинской помощью и заниматься самолечением, то резко возрастает риск осложнений, приводящих к дыхательной недостаточности.

Практически всегда лечение начинается с прохождения теста по контролю над астмой, основанного на самостоятельном наблюдении за симптомами болезни. Пройдите его прямо сейчас у нас на сайте!

Залогом успешного лечения на первом этапе является проведение элиминационных мероприятий, направленных на уменьшение или исключение воздействия причинных аллергенов.

Лечение заболевания медикаментами

Основой фармакотерапии бронхиальной астмы является базисная (профилактическая, противовоспалительная) терапия, под которой понимают регулярное длительное применение препаратов, купирующих аллергическое воспаление в слизистой оболочке дыхательных путей, что в свою очередь приводит к уменьшению бронхиальной гиперреактивности, восстановлению бронхиальной проходимости и предупреждению структурной перестройки стенки бронхов. Наибольшей эффективностью в этом плане обладают ингаляционные глюкокортикостероиды. Их рекомендуют как препараты первого выбора для лечения персистирующей астмы любой степени тяжести. Базисная терапия должна проводиться постоянно. Прибегать к самостоятельной отмене лекарств – запрещено. Доза препарата может снижаться исключительно по назначению врача и только в том случае, если приступов астмы не было на протяжении не менее 6 месяцев. Полная отмена терапии допускается при ремиссии болезни не менее 2 лет.

Важный момент! Если применяются ингаляторы, то ребенку необходимо помогать правильно вводить лекарственный препарат и научить его использовать строго назначенные дозы.

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов могут быть альтернативой ингаляционным кортикостероидам и применяться в качестве терапии первой линии при легкой персистирующей астме и в качестве дополнения к ингаляционным стероидам при легкой и среднетяжелой персистирующей астме.

Для лечения тяжелой астмы используются анти-IgE-препараты, которые являются принципиально новым классом лекарственных средств.

Уже длительное время в лечении бронхиальной астмы активно применяется аллегенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) — введение в организм малых доз причинно-значимых аллергенов в возрастающих концентрациях.В результате уменьшается выраженность симптомов и потребность в лекарственных препаратах, снижается аллергенспецифическая и неспецифическая бронхиальная гиперреактивность.

АСИТ проводится в периоде ремиссии заболевания.

Следует помнить, что своевременное выявление бактериальных очагов инфекции и санация верхних дыхательных путей позволяет добиться уменьшения длительности обострения бронхиальной астмы у детей.

Контроль бронхиальной астмы

Целью лечения бронхиальной астмы является достижение и поддержание контроля над клиническими проявлениями заболевания. Контроль над бронхиальной астмой предусматривает отсутствие симптомов заболевания и предупреждение возникновения обострений.

В настоящее время разработано несколько инструментов для оценки контроля над астмой, одним из которых является Тест по контролю над бронхиальной астмой у детей (Childhood Аsthma Сontrol Тest).

Он представляет из себя вопросник, позволяющий врачу и пациенту (родителю) быстро оценить выраженность симптомов астмы и потребность в изменении объема лекарственных препаратов.

Профилактика астмы

Профилактика бронхиальной астмы бывает первичной и вторичной.

Первичная профилактика включает в себя комплекс следующих мероприятий:

- Соблюдение будущей матерью рациональной диеты

- Устранение профессиональных вредностей с первого месяца беременности.

- Прием лекарственных препаратов строго по показаниям.

- Грудное вскармливание ребенка не менее чем до 4-6 месяцев.

- Профилактика и лечение хронических очагов инфекции у матери как фактора, влияющего на процесс активации определенных типов лимфоцитов у плода.

- Прекращение активного и пассивного курения как фактора, способствующего раннему формированию повышенной чувствительности ребенка и повышающего его восприимчивость к вирусным инфекциям.

Вторичная профилактика:

- Устранение контакта с аллергенами. Здесь очень важен комплексный подход к устранению аллергенов и раздражающих веществ из окружающей среды. Отдельные мероприятия рассматриваются как малоэффективные.

- Борьба с неблагоприятными факторами внешней среды.

- Образовательные программы, посещение астма-школы.

- Регулярные занятия спортом.

- Санаторно-курортное лечения в условиях морского или горного климата.

Вывод

Важно! Как бы то не казалось, астма – это не приговор! Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, у 20-40% детей с установленной бронхиальной астмой, симптомы заболевания полностью проходят после пубертатного периода.

У других — болезнь остается на всю жизнь, но при нормализации образа жизни, правильном лечении можно свести к минимуму количество приступов и добиться стойкой и длительной ремиссии заболевания.

В любом случае можно уверенно сказать, что современные методы лечения и профилактики позволяют полноценно жить с диагнозом «Бронхиальная астма».

Источник: https://astma.help/astma_u_detey

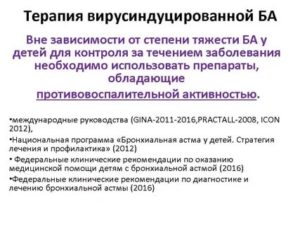

Модификация терапии бронхиальной астмы. Возможности повышения эффективности лечения вирус-индуцированной астмы у детей

Согласно современным представлениям, бронхиальная астма (БА) у детей – это аллергическое воспаление в дыхательных путях, сопровождающееся бронхиальной гиперреактивностью к различным стимулам. Острая респираторная вирусная инфекция играет существенную роль в усилении воспалительного процесса при БА в детском возрасте.

Повторные эпизоды респираторных заболеваний, которые сопровождаются бронхиальной обструкцией, как правило, формируют или усугубляют бронхиальную гиперреактивность. Как самостоятельный клинический фенотип БА у детей выделяют вирус-индуцированную БА.

Эффективными противовоспалительными препаратами профилактики обострений вирус-индуцированной БА на современном этапе представляются антагонисты лейкотриеновых рецепторов.

Определение и фенотипы бронхиальной астмы

Бронхиальная астма (БА) у детей характеризуется периодически возникающими приступами затруднения дыхания или удушья в результате диффузной обструкции, обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком слизистой оболочки бронхов [1].

Респираторная инфекция провоцирует обострение болезни у подавляющего большинства детей, страдающих БА, что подтверждают и собственные исследования [2–4]. По этой причине до недавнего времени в нашей стране А.Д. Адо, П.К. Булатова (1969) выделяли т.н. инфекционно-аллергическую форму БА в соответствии с классификацией.

В настоящее время БА рассматривается как хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, поэтому принято выделять аллергическую (атопическую), преобладающую в детском возрасте и неаллергическую формы болезни [5].

По степени тяжести и частоте обострений болезни выделяют интермиттирующую БА, легкую персистирующую БА, персистирующую БА средней тяжести и тяжелую персистирующую БА. В 2006 г. эксперты GINA (Global Initiative for Asthma) рекомендовали выделять на основе оценки состояния больных контролируемую, частично контролируемую и неконтролируемую БА [6].

За последние годы в связи с высокой распространенностью во многих странах БА у детей, существенными отличиями проявлений заболевания у детей и взрослых, а также в различных возрастных группах был создан ряд международных документов, фокусирующихся исключительно на педиатрических проблемах астмы.

Это и Консенсус по БА у детей PRACTALL (Practical Allergology, 2008) [7], поддержанный Европейской академией аллергии и клинической иммунологии (EAACI – EuropeanAcademy of Allergy and ClinicalImmunology cordially) и Американской академией аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI – American Academy of Allergy Asthma and Immunology), и Международный консенсус по педиатрической астме ICON (International consensus on pediatric asthma, 2012) [8]. В 2013 г. EAACI был подготовлен глобальный атлас астмы (Global Atlas of Asthma), отражающий аспекты профилактики и контроля БА, в т.ч. у детей [9]. БА у детей определена как «повторяющиеся эпизоды обструкции дыхательных путей и симптомы нарастающей реактивности дыхательных путей на триггерные факторы, такие как физическая нагрузка, экспозиция к аллергенам и вирусные инфекции» [7]. Выделены понятия «клинический фенотип», «молекулярный фенотип» и «эндотип», характеризующие группы пациентов с позиций соотношения между отдельными генетическими характеристиками и окружающей средой, механизмами развития заболевания, возможностями достижения терапевтического эффекта. В зависимости от основного триггера обострения (аллергены, физическая нагрузка, респираторная инфекция) предложены различные клинические фенотипы БА у детей старше 2 лет: аллерген-индуцированная, вирус-индуцированная, астма физического напряжения и «неуточненная» астма (хотя разные фенотипы БА не исключают наличия атопии у основного большинства пациентов) [7]. Будучи частью «синдрома астмы», фенотипы БА не являются отдельными заболеваниями, однако такой подход позволяет индивидуализировать лечение и улучшить его результаты.

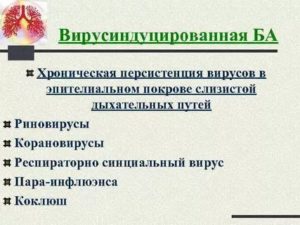

Роль вирусов в патогенезе бронхиальной астмы

Воспалительная концепция БА отражает возможность участия вирусной инфекции в патогенезе болезни. Развитие патологического процесса от аллергической сенсибилизации до атопической БА встречается наиболее часто в тех случаях, когда атопия рано сопровождается респираторными вирусными инфекциями.

Вирусные инфекции усиливают ассоциированные с атопией эффекторные механизмы и усиливают развитие аллергического воспаления в инфицированной слизистой оболочке дыхательных путей, ускоряя развитие БА.

Кроме того, инфекционные агенты могут вызывать обструкцию бронхов путем неспецифической либерации биологически активных веществ бронхоконстриктивного действия [10].

Все современные ключевые документы по астме выделяют роль респираторной вирусной инфекции в усилении воспалительного процесса при БА, и в настоящее время форма «вирус-индуцированная астма» представляет собой одну из фенотипических видов болезни. В 2007 г.эксперты Европейского респираторного общества опубликовали документ GALEN и InterAirways, в котором представлено современное видение и перспективы изучения вирус-индуцированной астмы у детей и взрослых [11].

В этом обзоре детально рассмотрены экспериментальная модель вирус-индуцированной астмы; вирус-индуцированная бронхиальная гиперчувствительность; структурные клетки и внеклеточный матрикс; иммунные клетки и их функции (нейтрофилы, эозинофилы, тучные клетки, Т- и В-клетки, макрофаги); медиаторы; нейрогенные механизмы; молекулярные пути: взаимодействие между вирусной инфекцией и другими факторами (атопия, аллергены, поллю-танты).

Связь между инфекцией и развитием БА имеет сложный характер, т.к. наличие атопии влияет на реакцию дыхательной системы в ответ на острую респираторную вирусную инфекцию, а вирусная инфекция может влиять на развитие сенсибилизации. Решающее значение имеет одновременное воздействие вирусов и аллергенов на организм больного.

Наиболее часто обострение БА вызывают вирусы гриппа, РС-(респираторно синцитиальные)-вирусы, рино-, вирусы парагриппа, аденовирусы, возможно обострение БА при наслоении хламидийной и микоплазменной инфекций, показано участие «новых» вирусов в развитии бронхообструкции – метапневмовируса, бокавируса, коронавируса [3, 10, 12, 13].

Инфекционные агенты могут повреждать дыхательный эпителий, вызывать развитие воспаления, индуцировать гиперпродукцию иммуноглобулина Е (IgE) и бронхиальную гиперреактивность [14]. Одним из механизмов формирования обострения БА на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) является выработка IgE-антител на вирусные антигены [15].

Предполагается, что образующиеся при вирусных инфекциях IgE-антитела могут фиксироваться на тучных клетках и затем взаимодействовать с вирусными антигенами. Это взаимодействие может стимулировать образование медиаторов аллергии, что в свою очередь способствует обструкции дыхательных путей.

Доказана IgE-опосредованная дегрануляция тучных клеток после контакта с антигенами вирусов парагриппа типа 3, риновируса, РС-вируса. Снижение супрессорной функции Т-лимфоцитов на фоне вирусной инфекции благоприятствует пролиферации В-лимфоцитов и плазмоцитов, ответственных за выработку IgE [14].

Вирусная инфекция может рассматриваться как самостоятельная причина формирования атопии на фоне наследственной предрасположенности [15]. Комбинированное воздействие респираторных вирусов и аэроаллергенов индуцирует развитие сенсибилизации значительно быстрее, чем эти факторы в отдельности.Было установлено, что РС-вирус провоцирует состояние бронхиальной гиперреактивности и индуцирует аллергическую сенсибилизацию [16, 17]. Эти изменения могут быть связаны со способностью РС-вируса стимулировать эозинофильную инфильтрацию дыхательных путей и активировать синтез цитокинов Th2-системы [18].

Респираторные вирусные инфекции ухудшают мукоцилиарный клиренс, нарушают нейрогенную регуляцию тонуса гладкой мускулатуры бронхов, повышают сосудистую проницаемость, стимулируют синтез IgE [2]. Установлено, что вирусы вызывают деструкцию респираторного эпителия и повышают проницаемость слизистой оболочки дыхательных путей [11]. Это открывает доступ раздражителя к ирритантным рецепторам подслизистого слоя и способствует развитию гиперреактивности бронхов при вирусной инфекции.

Одним из важных механизмов, объясняющих обострение аллергического воспаления при вирусных инфекциях, является усиление высвобождения провоспалительных цитокинов [15]. Цитокины – основные регуляторы воспалительного процесса, обусловленного как вирусной инфекцией, так и аллергией.

В норме респираторные вирусы индуцируют Т-хелперы первого типа (Th1), что влечет за собой повышение продукции цитокинов – интерферона-γ и интерлейкина-2 (ИЛ-2), которые проявляют антивирусную активность путем активации пролиферации NK-клеток.

Развитие иммунного ответа, обусловленного Th2-лимфоцитами, может проявляться на фоне респираторной вирусной инфекции у детей с атопией.

С другой стороны, непосредственно РС-вирусная инфекция может индуцировать переключение иммунного ответа, обусловленного Th1-лимфоцитами, на Th2-ответ [18].

Контакт с вирусным антигеном (чаще с РС-вирусом, риновирусом и вирусом парагриппа) запускает раннюю аллергическую реакцию, в результате которой происходит выброс из тучных клеток хемотаксического фактора эозинофилов и нейтрофилов, лейкотриенов (ЛT): ЛT C4, ЛT D4, ЛT E4, фактора активации тромбоцитов (PAF – platelet-activating factor), гистамина, простагландина D2, обладающих бронхоконстриктивным действием, происходит ИЛ-4-зависимое переключение CD8+-T-клеток на синтез ИЛ-5, а также отмечается недостаточная выработка интерферона-γ, что затрудняет элиминацию вируса [2].

Патофизиологическую основу БА составляет нарушение бронхиальной проходимости по обструктивному типу, которое характеризуется развитием учащенного затрудненного свистящего дыхания, сопровождаемого удлинением выдоха, спастическим кашлем и имеющего обратимый характер. У большинства детей возникновение первых симптомов вирус-индуцированной БА приходится на ранний и дошкольный возраст.

Терапия бронхиальной астмы и возможности ее модификации

Программа лечения детей с БА предусматривает комплексный подход с проведением широкого круга мероприятий.

Программа ведения детей с БА включает следующее: устранение воздействия причинных факторов (элиминацию); разработку индивидуального плана базисной противовоспалительной терапии, индивидуального плана купирования обострений, плана реабилитации и диспансерного наблюдения; просвещение и обучение больных детей и членов семьи; профилактику прогрессирования заболевания; иммунопрофилактику респираторных инфекций (вакцинация против гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекций, профилактическое применение синтетических иммуномодуляторов или бактериальных лизатов) [1, 5, 6, 19–21].

Проведение предсезонной профилактики респираторных инфекций с использованием иммуномодуляторов у детей с БА способствует уменьшению частоты и продолжительности острой респираторной инфекции (ОРИ) в 1,5–2,0 раза, обострений хронических инфекций носоглотки и респираторного тракта, уменьшению необходимости назначения антибиотиков, удлинению периодов ремиссии и уменьшению частоты обострений БА в 1,5 раза; улучшению показателей ОФВ1 (объем форсированного выдоха за первую секунду) и ПСВ (пиковая скорость выдоха) на 35–40%; нормализации микробиоценоза верхних дыхательных путей. Однако терапевтический эффект иммунотропных препаратов непродолжителен и обычно не превышает по длительности 6–9 месяцев. При упорно-рецидивирующих респираторных инфекциях перед применением иммуномодуляторов необходимо предварительно проводить этиотропную терапию и санацию очагов хронической инфекции [19].

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа до начала сезона лиц из группы риска, к которым относятся и пациенты с БА (http://www.who.int/ru/).Для оценки клинической эффективности и целесообразности ежегодной вакцинации против гриппа детей с БА были проанализированы анкетные данные 60 пациентов с атопической БА в возрасте от 7 до 15 лет о частоте, длительности ОРИ и обострений астмы за год у непривитых против гриппа пациентов, однократно привитых и вакцинированных повторно, в т.ч.

2 и 3 раза за последние четыре года с использованием субъединичных вакцин. Исследование показало, что проведение ежегодной специфической иммунопрофилактики гриппа у детей с БА способствует снижению заболеваемости ОРИ и уменьшению числа обострений астмы (p

Источник: https://lib.medvestnik.ru/articles/Modifikaciya-terapii-bronhialnoi-astmy-Vozmojnosti-povysheniya-effektivnosti-lecheniya-virus-inducirovannoi-astmy-u-detei.html