Закрытый краевой перелом дистального метаэпифиза плечевой кости

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости ─ часто встречающаяся травма руки, в травматологии его называют типичным.

Участок расположен в 2 см выше от лучезапястного сустава.

Используй поиск Мучает какая-то проблема? Введите в форму «Симптом» или «Название болезни» нажмите Enter и вы узнаете все лечении данной проблемы или болезни.

↑

Соотношение количества травм без смещения фрагментов кости и со смещение равно 1:1. Это объясняется слабой развитостью мышечной системы нижней половины руки.

При приземлении на кисть мышцы не оказывают натиска на луч, поэтому его фрагменты не смещаются. На рентгеновском снимке видна только трещина.

↑

Признаки

Клиническая картина при трещине смазана.

Симптомы напоминают ушиб:

- Ноющая, но терпимая боль;

- Припухлость в области сустава;

- Слабо выраженный отек;

- Отсутствие деформации кости;

- Частичное сохранение функциональности руки.

↑

Терапия

При неполных переломах накладывают гипсовую лонгету (шину) от локтевого сустава, захватывают кисть, оставляя открытыми кончики пальцев. Руку фиксируют в среднефизиологическом положении.

Для уменьшения боли и воспаления назначают нестероидные препараты внутрь ─ Нимесил, Диклофенак, Ибупрофен.

↑

Перелом со смещением

Особенность травмы ─ выраженная деформация руки, которая определяется при осмотре. Линия разлома с последующим смещением может проходить в разных направлениях ─ вертикальном, горизонтальном.

Иногда располагается сразу в нескольких плоскостях. В зависимости от того, куда была загнута ладонь на момент падения, выделяют 2 типа травмы.

Перелом Коллеса ─ случается при прямом приземлении на ладонную поверхность. Отломок кости смещается к тыльной грани предплечья.Перелом Смита ─ диагностируют при падении на загнутую вовнутрь ладонь, туда же направлены отломки.

↑

Симптомы

Признаки травмы:

- Деформация нижней трети конечности в виде штыка;

- Боль резкая, усиливающаяся при движении;

- Мгновенное появление отека;

- Крепитация отломков;

- онемение пальцев (при повреждении нерва);

- Ограничение суставной подвижности предплечья, кисти, пальцев.

↑

Лечение

При неосложненной травме со смещением отломков производят одномоментную репозицию руками. Затем накладывают гипс от локтевого сгиба до проксимальных фаланг пальцев.

При необходимости используют компресионно-дистракционный аппарат Иллизарова. Он скрепляет фрагменты кости, оказывает умеренную компрессию (сдавливание) или растягивает конечность.

Лечение сложных травм проводят с применением остеосинтеза ─ хирургическая операция с закреплением на кости фиксирующих элементов ─ спиц, штифтов, шурупов, скоб, гвоздей, винтов.

↑ https://gidpain.ru/perelom/distalnogo-metaepifiza-luchevoj.html

Закрытый перелом

Закрытая травма различается отсутствием нарушения целостности кожных покровов. Иногда появляются обширные гематомы, отмечается снижение чувствительности кожи, парезы (частичные параличи) из-за повреждения сосудов, нервов.

Перелом луча бывает внесуставным, линия разлома не затрагивает сустав, и внутрисуставным ─ отломки нарушают анатомическое строение суставной сумки.

↑

Сколько носить гипс

Продолжительность ношения гипса при разломе дистального метаэпифиза зависит от таких обстоятельств:

- Тяжесть травмы, наличие осложнений;

- Скорость метаболических процессов, особенности;

- Возраст.

Минимальный срок формирования костной мозоли 21 день.

При травме без смещения гипсовую повязку носят 2,5-4 недели. Если обнаружена небольшая трещина, на руку накладывают лонгету на 14-20 дней. Если отломков 3 и более, гипс носят 1,5-2,5 месяца.

При репозиции 2 целых фрагментов, без дробления костной ткани, иммобилизация длится месяц. Если закрытое ручное сопоставление кости было сложным, гипс не снимают 2 месяца.

Если одновременно с гипсовой повязкой используют спицы, такую конструкцию носят 2-2,5 месяца. При открытом или повторном сопоставлении руку обездвиживают на 6-8 недель.

↑

Сколько длится реабилитация

При правильно выстроенной тактике физиотерапевтических мероприятий и выполнении пациентом всех предписаний, восстановление полной функциональности руки наступает через 1,5-3 месяца.

В среднем реабилитация длится столько же времени, сколько человек был в гипсе. Более длительное возобновление функций руки требуется при сложных травмах с разрывами крупных сосудов, сухожилий, масштабном нарушении целостности сустава, дроблении кости.

↑

Как долго срастается

Любая полученная травма долго заживает и приносит ощущения не хорошие, перелом не исключение. Необходима реабилитация после перелома лучевой кости руки со смещением, которая направлена на то, чтобы разработать и восстановить двигательные функции. Разработка должна проводится после разрешения врача.

Чтобы конечность возвращала свою подвижность, нужно проводить лечебную физкультуру:

- Хлопки, как перед собой, так и за спиной.

- Налить в таз воды и поместить туда руки, разгибать и сгибать ладонь.

- Пальцы нужно растягивать, но не переусердствуйте.

- Подъем рук в разных направлениях.

- Поднятие плеч вверх.

- Упражнения после перелома лучевой кости нужно делать от простого к сложному.

- Сначала двигайте пальцами, сгибайте и разгибайте их.

- Затем перейдите на запястья.

- В конце нагрузка должна быть распределена по всей руке.

Как с руки снимут гипс, вы почувствуете, что рука будто чужая. Это не удивительно, ведь долго рука была в неподвижном состоянии и мышцы ослабли, кровоснабжения было недостаточно, поэтому появляются отеки.

Чтобы отеки исчезли, нужно выполнять некоторые упражнения:

- Чтобы проверить, остались ли силы в руке, сожмите ладонь. Не хватайтесь за все дела сразу. Сначала разрабатывайте руку на обыкновенно пластилине, разогрейте его в руке.

- Чтобы кровь быстрее двигалась, руки вытяните перед собой, сожмите ладони и поворачивайте вправо, влево. Через некоторое время рука начнет функционировать. Но слишком часто вращать конечность не стоит.

- Обыкновенный теннисный мяч поможет снять отечность, его нужно кидать в стену и ловить, но слишком быстро не стоит этого делать. Можно переместить в ладонь мячик и перебирать пальцами по нему.

↑

Виды повреждения

Переломы со смещением бывают: открытые и закрытые.

Переломы опасны, ведь возникает движение костей, которые поражают ткани. В случаях, когда повреждены нервные ткани или сосуды, после заживания конечность не может работать полностью.

Если кость неправильно срастется, то движение руки будет ограничено. Если падение будет на прямую руку, то может произойти двойной перелом.

↑

Симптоматика

Признаки того, что вы сломали лучевую кость зависят от вида повреждения.

В основном признаки такие:

- Верхняя конечность начинает опухать.

- Болезненные ощущения при ощупывании.

- Поврежден локтевой сустав, а значит боль усиливается.

- Нарастающая боль.

- Кости при движении лучевого запястья хрустят.

- Появляются синяки.

- Боль в суставах.

Ещё одним симптомом того, что сломана конечность, станет ее похолодание, это случается из-за того, что нарушается кровоснабжение. При переломе происходит большая потеря крови, которая ведет к потере сознания.

↑

Сущность сломанного диафиза

Такое повреждение встречается редко. Но происходит потому, что совершился удар по лучевой левой или правой стороне предплечья. Симптомы разные: боль, припухлость.

Если перелом со смещением, то проводят репозицию, фиксируют на 8-12 недель, осуществляя рентгеноконтроль.

↑

Оперативные и консервативные способы

Чтобы оказать первую медицинскую помощь не требуется вмешательство специалистов. Главной задачей человека, он оказывает пострадавшему помощь – обеспечить покой конечности и предотвратить повреждение близлежащих тканей (возле перелома). Никакое “вставление” сустава посторонними не проводится.

Если перелом не открытый, то зафиксируйте конечность в положении, которое более удобно, переломе остановите кровь и наложите специальную повязку. Доставьте пострадавшего в медицинское учреждение.

В больнице врач окажет вам первую помощь. Если медицинский работник прибыл на место происшествия, то это еще лучше. По прибытию врач оценивает состояние пациента и определяет, какие меры нужно предпринять.

↑

Консервативная терапия

Эта одна из старых, но эффективных методик. Секрет этого способа состоит в том, что травматолог руками восстанавливает фрагменты костей, так, чтобы их положение совпадало с тем, что было до травмы.

Кости фиксируются в этом положении и им нужно находиться так до того момента, пока не сформируется костная мозоль. Это наиболее безопасный способ, но все же иногда лучше хирургическое вмешательство. Иногда требуется срочное вправление.

↑

Оперативное вмешательство

Да, есть такие случаи, когда без вмешательства врачей ничего не получится. Если происходят какие-то осложнения, то специалисты придут на помощь, ведь они лучше и точнее устранят вашу проблему.

Лечение с помощью операции нужно в случаях, когда:

- Перелом лучевой кости открытый.

- Патологический перелом.

- Обращение к специалистам произошло намного позже после травмы.

- Перелом со смещением.

- Перелом со сдавливанием нервов.

Врачи сопоставляют обломки костей, используют в качестве фиксаторов пластины или спицы. Выбор того, чем фиксировать, зависит от перелома.

Открытые переломы требуют вмешательства хирургов, ведь инфекция попадает быстро и может пройти по всему организму, включая ткани, находящиеся в руке, в других частях тела.

Гипс при закрытом и открытом переломе лучевой кости необходимо носить:

- Если же восстанавливается сломанная головка лучевой кости – 2-3 недели.

- Диафиз срастается за 8-10 недель.

- “Типичное место” – 10 недель.

- Локтевая кость срастается за 10 недель.

↑

Оздоровительный массаж

Одним из самых оптимальных компонентов для лечения является массаж.

Чтобы кровь в руке снова начала хорошо циркулировать, нужно разогревать мышцы и насыщать ткань кислородом.

После снятия гипса нужно научиться делать массаж, это не сложно:

- Сначала проводите (поглаживая) движения по всей длине конечности.

- Потом перейдите к растираниям.

- Разминайте пальцами руку, это помогает регенерации тканей.

- Вибрация, нужно аккуратно, чередуя с поглаживанием, нажимать на конечность.

Как все курсы будут пройдены, ваша рука обретет прежний вид, если, все пойдет по плану. Но если кость срастется неправильно, то вам не избежать тех ситуаций, когда мышцы деформируются и рука станет некрасивой.

↑

Диагностика

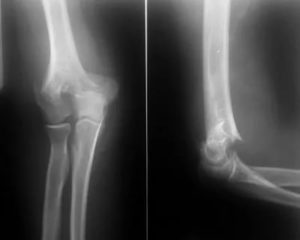

Лучевые методы диагностики являются “золотым стандартом” в диагностике переломов. Чаще в рутинной практике используется рентгенография конечности в 2 проекциях.

Рентгеновский снимок покажет наличие перелома, его характер, наличие отломков, вид смещения и др. Эти данные играют ключевую роль в выборе лечебной тактики.

Иногда для диагностики сложных травм травматологи используют метод компьютерной томографии.

Опытный травматолог определит необходимые диагностические методы в зависимости от общего состояния пострадавшего. От своевременности обращения к доктору зависит прогноз на выздоровление без последствий. Смещенные кости восстанавливаются путем репозиции.

↑

Методы физиотерапии

Физиотерапия занимает важное место в реабилитации. С помощью процедур сокращается реабилитационный период и появляется возможность для избежания осложнений.

Используются процедуры:

- Электрофорез с препаратами кальция. Суть электрофореза сводится к медленному направленному движению частиц лекарственного препарата вглубь тканей. Кальций повышает минеральную плотность костей и ускоряет сращение костных отломков;

- Низкочастотная магнитотерапия. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие;

- Метод УВЧ. Выбранная методика направлена на прогревание мягких тканей. В результате улучшается местный обмен веществ, что ускоряет регенерацию;

- Ультрафиолетовое излучение. Под действием ультрафиолетового излучения происходит выработка витамина D, необходимого для лучшего усвоения кальция.

↑

Причины травм

Неполный перелом в зоне лучевой кости – следствие падения на прямую руку, повреждения кисти во время ДТП. Травмы часто случаются у здоровых молодых людей при активных занятиях спортом, экстремальными видами.

В раннем возрасте кости срастаются быстрее, но родителям приходится постоянно контролировать поведение ребёнка, часто пытающегося избавиться от фиксирующей повязки.

Признаки, при появлении которых после падения, сильного ушиба пора идти к врачу:

- Болезненность в зоне лучезапястного сустава (даже, при не сильном дискомфорте);

- Небольшая отёчность тыльного участка предплечья;

- Сложно пошевелить кистью.

Зона перелома зависит от положения руки в момент падения, других факторов, при которых была приложена сила, превышающая прочность кости.

↑

Осложнения

Перелом сопровождается повреждением мягких тканей и кровеносных сосудов, зажиманием нервных волокон, вывихами и подвывихами, которые впоследствии при самолечении приводят к осложнениям:

- Некрозу тканей из-за нарушения кровообращения;

- В случае открытой раны могут образоваться гнойно-некротические очаги, вследствие инфекционного заражения мягких тканей, или спровоцировать остеомиелит, если инфекции подверглась костная ткань;

- Частичной или полной утратой движения предплечья вплоть до инвалидности.

При падении на вытянутую руку имеет место вывих плечевого сустава и смещение ключицы.

Только врач может оценить полную картину всех сопутствующих перелому нюансов.

- Твиттер

- Viber

- Skype

- Telegram

- Больше

Источник: https://GidPain.ru/perelom/distalnogo-metaepifiza-luchevoj.html

Переломы плечевой кости: классификация, клиника, диагностика, лечение

Переломы проксимального метаэпифиза плечевой кости составляют 4–5% всех переломов и 80% переломов плечевой кости. У лиц старше 60 лет они составляют 17% от всех переломов.

Среди переломов проксимального конца плечевой кости наиболее часто встречаются переломы хирургической шейки.

Частые переломы в данной области объясняются тем, что кортикальный слой этого участка тоньше и хирургическая шейка является местом перехода фиксированной части плеча (места прикрепления мышц, связок) в менее фиксированную.

При оперативном лечении переломов данной локализации частота осложнений достигает 48%.

Важное влияние на результаты лечения оказывает сосудистая анатомия головки плеча. Основным источником кровоснабжения головки является a. сircumflexa humeri anterior, которая отдает ветвь – a.arcuata, проходящую в области межбугорковой борозды и внедряющуюся в головку. Эта артерия обеспечивает кровоснабжение 2/3 эпифиза плеча.

Кровоснабжение головки плечевой кости: 1. A. axillaris. 2. A. circumflexa humeri posterior. 3. A. circumflexa humeri anterior. 4. Боковая восходящая ветвь A. circumflexa humeri anterior. 5. Большой бугорок. 6. Малый бугорок. 7. Точка прикрепления сухожилия подостной мышцы. 8. Точка прикрепления сухожилия малой круглой мышцы.

Из-за такого типа артериального кровоснабжения, переломы, проходящие по линии анатомической шейки, могут приводить к деваскуляризации фрагмента головки, содержащего суставную поверхность и его аваскулярному некрозу.

Механогенез повреждения проксимального отдела плечевой кости:

Переломы проксимального отдела плева возникают при пряном ударе по наружной поверхности плевевого сустава либо при падении на локоть или кисть.

По линии расхождения фрагментов переломы хирургической шейки делят на приводящие (аддукционные) и отводящие (абдукционные).

Абдукционные переломы возникают при падении с упором на вытянутую отведенную руку: центральный отломок приведен и ротирован кнутри, между отломками образуется угол открытый кнаружи и кзади.Аддукционные переломы возникают при падении с упором на вытянутую приведенную руку: центральный отломок отведен и ротирован кнаружи, отломки образуют угол открытый кнутри и кзади.

Классификация переломов проксимального отдела плечевой кости:

Наиболее простой и применяемой в повседневной практике является классификация предложенная Neer в 1970 году. Она основана на выделении четірех основных фрагментов – суставной фрагмент, диафиз, бугорки. Тяжесть повреждения увеличивается от двух- к четырехфрагментарным переломам. Переломо-вывихи плечевой кости выделены в отдельную группу.

По Neer, фрагменты считаются смещенными лишь при их наклоне более чем на 45° или сдвиге более чем на 1 см.

Клиническая картина переломов проксимального отдела плечевой кости:

При переломах без смещения определяется местная болезненность, усиливающаяся при осевой нагрузке и ротации плеча, функция плечевого сустава возможна, но ограничена. При пассивном отведении и ротации плеча головка следует за диафизом.

При переломах со смещением отломков основными признаками являются резкая боль, в области плечевого сустава имеются припухлость и кровоизлияние, нарушение функции плечевого сустава, патологическая подвижность на уровне перелома, укорочение и нарушение оси плеча. Характер перелома и степень смещения отломков уточняют при помощи рентгенограммы.

Необходимо помнить о том, что перелом хирургической шейки плеча может осложниться повреждением сосудисто-нервного пучка как в момент травмы, так и при неумелой репозиции.

Диагностика переломов проксимального отдела плечевой кости:

Основными клиническими признаками повреждения являются боль, отечность и гематома. Для уточнения диагноза необходимо рентгенологическое исследование, выполняемое как минимум в двух взаимоперпендикулярных проекциях. Наиболее распространенными стандартными проекциями являются следующие:

- передне-задняя проекция плечевого сустава: пациент поворачивается на 30° в больную сторону так, чтобы лопатка находилась параллельно кассете с пленкой. Луч рентген-аппарата наклоняется на 20° каудально. При этом полностью раскрывается суставное пространство плечевого сустава;

- аксиальная проекция плеча: пациент сидит с отведенным плечом, предплечье располагается на столе рентген-аппарата, кассета подкладывается под плечевой сустав на стол. При этом четко выявляется положение головки плеча в суставной впадине, а также смещения большого бугорка кзади и малого – медиально.

Кроме рентген-исследования, для диагностики повреждений проксимального отдела плеча используется КТ-исследование. Данное исследование позволяет определить вдавленные переломы хряща плечевой кости или отрывные переломы края суставной впадины лопатки.

КТ-исследование уточняет картину перелома бугристости.

Для уточнения диагноза повреждения мягкотканных структур проксимального отдела плеча – ротаторной манжеты, капсулы плечевого сустава, повреждение Банкарта, Хилл-Сакса, повреждение SLAP – используется МРТ-исследование.

- Повреждение Банкарта (Bankart) – обозначает отрыв капсулы и суставной губы от суставной впадины плеча.

- Повреждение Хилл-Сакса (Hill-Sachs) – костное повреждение задне-наружной части головки плеча при ударе о край суставной впадины после вывиха.

- Повреждение СЛЭП (SLAP) – отрыв места прикрепления длинной головки бицепса, от верхней части суставной губы и суставной впадины лопатки. При отрыве сухожилие тянет суставную губу за собой.

КТ-исследование должно быть стандартным.

Повреждение сосудисто-нервных структур. Переломы проксимального отдела плеча, особенно переломо-вывихи, могут осложняться травмой подмышечного нерва, подмышечной артерии, шейно-плечевого сплетения.

Диагностика повреждения подмышечного нерва: паралич дельтовидной мышцы – невозможность отвести руку; потеря кожной и болевой чувствительности в области наружной поверхности плеча;

Диагностика повреждений подмышечной артерии: снижение кожной температуры; побледнение кожных покровов; плотный отек плеча и предплечья; ослабление пульса на артериях предплечья; обширные подкожные гематомы в над- и подключичных областях.

Клиника брахиоплексопатий зависит от локализации уровня повреждения плечевого сплетения.

Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости:

Принципы лечения переломов проксимального метаэпифиза плечевой кости:

- Выбор оперативного метода лечения должен основываться на дифференциальном подходе, учитывающем как характер перелома, так и качество костной ткани. Оперируют такие переломы приблизительно в 20% случаев.

- Необходимо использовать имплантаты, обеспечивающие стабильную фиксацию и создающие биомеханическое равновесие в системе «кость – имплантат – сегмент».

- Блокируемые пластины позволяют выполнить стабильный остеосинтез метафизарных переломов в условиях снижения плотности костной ткани.

- Интрамедуллярный блокирующий остеосинтез ипсилатеральных переломов проксимального отдела и диафиза создаёт условия для адекватной фиксации костных отломков, заживления перелома и восстановления функции конечности.

- Многооскольчатые высокоэнергетические внутрисуставные переломы являются показанием для первичного эндопротезирования плечевого сустава.

- Остеосинтез, выполненный с учётом морфологии перелома, качества кости, биомеханики сегмента и обеспечивающий сохранение местного кровообращения позволяет проводить реабилитацию параллельно с процессом заживления перелома.

Пользуясь классификацией по Neer, выделяют:

- переломы без смещения. Невзирая на количество фрагментов и линию излома, такие переломы целесообразно лечить консервативно, выполняя еженедельное рентген-обследование

для контроля положения фрагментов; - двухфрагментарные переломы: тактика лечения зависит от компонентов перелома:

- отрывные переломы бугорка лечатся консервативно, если смещение фрагмента

Источник: https://medjournal.info/perelomy-plechevoj-kosti-diagnostika-lechenie/

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости: со смещением — Травмы

Переломы лучевой кости бывают очень разными. На этой страничке будут приведены иллюстрации по данной теме.

1. Внутрисуставной оскольчатый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением отломков. Тип С3 по классификации АО

Такой перелом требует максимально точного сопоставления отломков для восстановления суставной поверхности. Больше внимания следует уделять фасетке полулунной кости, т.к. основная нагрузка ложиться именно на нее.

Результат остеосинтеза пластиной и винтами с вариабильным углом блокирования.Прямая проекция |

Восстановлена длина лучевой кости, ладонный наклон суставной поверхности (radius tilt), максимально возможная репозиция суставной поверхности. В дистальном ряде на пластине использованы пины (гладкие столбики), а не винты с резьбой.

2. Внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением отломков. Тип С1 по классификации АО

В данном случае основной проблемой является не смещение мелких отломков и нарушение конгруэнтности суставной поверхности лучевой кости, но укорочение и сохранение тыльного смещения, несмотря на попытку репозиции.

Перелом лучевой кости со смещением. Тип С1.

Перелом лучевой кости со смещением. Тип С1. После закрытой ручной репозиции.

Рентгеновский снимок перелома лучевой кости после операции.

Удовлетворительного положения отломков удалось достичь только после открытой репозиции и фиксации пластиной.

3. Перелом диафиза лучевой кости с вывихом головки локтевой кости. Перелом Галеацци

Переломы диафиза костей предплечья являются по определению очень нестабильными, требуют строгого анатомичного сопоставления отломков, также как и внутрисуставные переломы.

Перелом диафиза лучевой кости со смещением, вывих головки локтевой кости.

Выполнен остеосинтез LCP пластиной и винтами 3,5мм. Достигнуто анатомичное сопоставление отломков «зубец в зубец» и межфрагментарная компрессия на пластине. Блокирующие винты по краям для дополнительной стабильности.

Рентгеновский снимок после операции по остеосинтезу диафиза лучевой кости.

После фиксации перелома нестабильность дистального радиоульнарного сочленения (DRUJ) устранена двумя спицами, проведенными в положении супинации.

| Мuenster splint — шина, блокирующая пронацию/супинацию. | Ортез из низкотемпературного пластика |

Особенностью послеоперационного ведения этого перелома является иммобилизация с помощью спиц и внешней иммобилизации в течение 6 недель. Это необходимо для заживления дистального лучелоктевого сочленения.

4. Внутрисуставной перелом головки лучевой кости со смещением. Тип В2

| Внутрисуставной перелом головки лучевой кости со смещением. Боковая проекция. | Внутрисуставной перелом головки лучевой кости со смещением. Прямая проекция. |

Перелом головки лучевой кости может препятствовать ротационным движениям предплечья и боковой нестабильности локтевого сустава.

| Рентгеновские снимки локтевого сустава после операции по остеосинтезу головки лучевой кости. Прямая проекция. | Рентгеновские снимки локтевого сустава после операции по остеосинтезу головки лучевой кости. Боковая проекция. |

- Анатомичное сопоставление отломков пластиной и винтами 2,0 мм.

- Движения в локтевом суставе разрешены, чтобы минимизировать вероятность контрактуры локтевого сустава.

- Возможно, Вас заинтересует:

Источник:

Лечение переломов лучевой кости

Перелом «луча в типичном месте» обычно возникает при прямом падении на вытянутую руку. Помимо резкой боли в руке, может появиться штыкообразная деформация, изменение положения кисти. В процесс перелома бывают вовлечены нервы и сосуды запястья, которые могут быть зажаты отломками, что проявляется онемением в пальцах, похолоданием кисти.

Для уточнения характера перелома и выбора дальнейшей тактики лечения используется рентгенография, в ряде случаев – компьютерная томография. Иногда требуется УЗИ кистевого (лучезапястного) сустава.

Поскольку лучевая кость примыкает к кисти, очень важно восстановить анатомию и объем движений в суставе, чтобы в дальнейшем избежать проблем с ним.

Раньше такие переломы лечили только консервативно, в гипсовой повязке, но часто отломки смещались, кость срасталась неправильно, что в дальнейшем сказывалось на функции конечности — рука не сгибалась и/или не разгибалась до конца – формировалась тугоподвижность сустава (контрактура), оставался болевой синдром. К тому же длительное пребывание в гипсе отрицательно сказывалось на кожных покровах.Длительность больничного листа при переломе дистального метаэпифиза лучевой кости зависит от рода деятельности пациента. К примеру, для офисных работников средний срок нетрудоспособности – 1,5 месяца. Для профессий, связанных с физической нагрузкой, срок нетрудоспособности может быть больше.

Консервативное лечение перелома лучевой кости (гипсовая или пластиковая повязка)

При переломах без смещения можно применять консервативное лечение – в гипсовой повязке или использовать пластиковый гипс, который более комфортен и не боится воды. Средний срок пребывания в гипсе – около 6 недель.

Однако, данный метод лечения имеет свои недостатки — после консервативного лечения сустав требует разработки движений, реабилитации.

При лечении перелома даже с небольшим смещением отломков, в гипсе может произойти вторичное смещение отломков из-за особенностей анатомии лучевой кости.

Оперативное лечение перелома лучевой кости (остеосинтез)

Практически все переломы лучевой кости со смещением требуют оперативного лечения – сопоставления и фиксирования отломков кости — остеосинтеза. Именно этот метод позволяет восстановить функцию кисти наиболее полноценно и добиться хороших функциональных результатов.

Лучевая кость первично срастается примерно за 6-8 недель, однако полная перестройка кости продолжается до 2 лет после перелома. Спустя этот срок пациент может начинать полноценно пользоваться рукой.

Но разрабатывать руку с помощью определенных, рекомендованных врачом, упражнений, благодаря использованию фиксаторов можно уже в первые сутки после вмешательства.

Легкие спортивные физические нагрузки можно начинать примерно спустя 3 месяца после операции.

- В зависимости от типа перелома (оскольчатый, многооскольчатый, со значительным или незначительным смещением) можно выделить несколько возможных вариантов фиксации –пластиной, фиксированной винтами; аппаратом внешней фиксации; винтами или спицами.

- В ряде случаев при выраженном отеке вначале на кисть накладывается аппарат внешней фиксации, а после спадения отека он заменяется на пластину (или другой фиксатор, в зависимости от типа перелома).

- Остеосинтез лучевой кости пластиной

При значительном смещении отломков используется остеосинтез лучевой кости металлической пластиной, специально разработанной для данной области. После сопоставления отломков, пластина фиксируется винтами к поврежденной кости.

После установки пластины, на кожу накладываются швы, также применяется гипсовая лонгета.

После операции назначается лекарственная терапия: обезболивающие препараты, препараты кальция для стимуляции сращения кости, при необходимости – препараты местного действия для уменьшения отека. Средний срок пребывания в стационаре – 7 дней.

Швы снимаются в спустя 2 недели, на контрольном приеме у травматолога, тогда же пациент отказывается и от гипсовой повязки. Рука находится в возвышенном положении на косыночной повязке. Необходимости в удалении пластины, как правило, нет.Аппарат внешней фиксации

В некоторых случаях – в пожилом возрасте, при выраженном отеке кисти и лучезапястного сустава, делать доступ для установки пластины бывает нежелательно в силу различных факторов (отек, состояние кожи).

В таких случаях устанавливают аппарат внешней фиксации – он фиксирует отломки с помощью спиц, которые проходят через кожу в кость. Аппарат выступает над кожей небольшим блоком (около 12 см длиной и 3 см высотой).

Преимущество этого вида остеосинтеза в том, что нет необходимости делать большие разрезы кожи, однако за аппаратом нужно следить весь срок его ношения – делать перевязки, чтобы спицы не воспалились.

После операции рука 2 недели находится в гипсовой лонгете, затем пациент начинает разрабатывать лучезапястный сустав в аппарате, который этому не препятствует.

Аппарат внешней фиксации удаляется примерно через 6 недель, после проведения рентген-контроля, в условиях стационара. Перевязки необходимо проводить через день, в амбулаторном режиме. Рука носится в возвышенном положении на косыночной повязке.

Фиксация спицами или винтами

При незначительном смещении отломков лучевая кость фиксируется спицами или винтами через небольшие проколы кожи. По стандартному протоколу, на 2 недели накладывается гипсовая лонгета, затем пациент начинает разрабатывать руку. Спустя 6 недель спицы извлекаются.

В ряде случаев возможно применение саморассасывающихся имплантатов (винтов, спиц), удалять которые не нужно.

Застарелые, неправильно сросшиеся переломы лучевой кости

При застарелых неправильно сросшихся переломах, пациентов могут беспокоить болевые ощущения, присутствовать ограничения движения – тугоподвижность сустава, и другие неприятные последствия (онемение и отечность пальцев кисти). В подобных случаях рекомендовано оперативное лечение, чаще всего – с фиксацией пластиной.

Кость разобщается, выставляется в правильное положение и фиксируется.

Если есть зона дефекта кости – например, если кость срослась с укорочением, то он заполняется либо собственной костью человека: производится пересадка кости, которая берется, обычно, из гребня подвздошной (тазовой) кости, либо искусственной костью, которая примерно за 2 года перестраивается в собственную костную ткань.

Дальнейшее послеоперационное лечение при застарелых и неправильно сросшихся переломах лучевой кости аналогичны описанным ранее. Однако,может потребоваться более длительная реабилитация.

Анестезия при оперативном лечении перелома дистального метаэпифиза лучевой кости

Для проведения всех вышеописанных операций, как правило, используется проводниковая анестезия — раствор анестетика вводится в зону плечевого сплетения, где проходят нервы, которые отвечают за чувствительность и движения верхней конечности, и рука полностью немеет.

Подобная анестезия достаточно легко переносится, длится 4-6 часов. Фактически это разновидность местной анестезии. Кроме того, делается премедикация – успокаивающий укол перед операцией, и во время операции человек спит своим сном. Возможно применение общей анестезии.Окончательный выбор метода анестезии определяется врачом-анестезиологом накануне операции при совместной беседе с пациентом.

Запись на консультацию по вопросу лечения переломов лучевой кости: 8 (495) 155-19-61, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Источник:

Перелом лучевой кости в типичном месте

… является самой распространенной травмой опорно-двигательного аппарата и наиболее частым повреждением предплечья, занимает ведущее место в общей картине травматизма.

Травма «перелом лучевой кости в типичном месте» (перелом дистального метаэпифиза лучевой кости) носит преимущественно сезонный (зимний) характер.

В подавляющем большинстве случаев травма происходит при падении на разогнутую в локтевом суставе руку. В структуре пострадавших преобладают женщины, повреждения у которых отмечают в 70% всех случаев.

Причем значительное количество переломов возникает в постменопаузальном периоде. Этот объясняется тем, что у лиц женского пола раньше развивается остеопороз.

Довольно часто высокоэнергетическая травма дистального метаэпифиза лучевой кости приводит к осложнениям: нейропатиям срединного и локтевого нервов, повреждению мышц и сухожилий предплечья (мышцы квадратного пронатора, сухожильно-мышечной части длинного сгибателя 1 пальца, глубоких сгибателей 2 и 3 пальцев).

Источник: https://pssmp.ru/sinyak/perelom-distalnogo-metaepifiza-luchevoj-kosti-so-smeshheniem.html

Закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости

Дистальные эпифизы лучевой и локтевой кости вместе с волокнисто-хрящевым диском треугольной формы, расположенным между суставной поверхностью головки локтевой кости и проксимальным рядом костей запястья участвует в образовании лучезапястного сустава.

Анатомия лучезапястного сустава

При переломе лучевой кости в типичном месте со смещением развивается её укорочение с подвывихом головки локтевой кости. Этот подвывих, особенно при вращательных движениях предплечья, является главной причиной функционально неудовлетворительных конечных результатов.

Угол наклона суставной поверхности лучевой кости в прямой и боковой поверхностях

Суставная фасетка головки локтевой кости расположена на 0,5–1 см проксимальнее суставной поверхности лучевой кости.

Восстановление конгруентности суставных поверхностей дистального радиоульнарного сочленения является важной целью реконструкции дистальных переломов предплечья.

Суставная поверхность лучевой кости в прямой проекции наклонена в сторону локтевой кости под углом 30° и в боковой проекции в ладонную сторону под углом 10–12°.

Переломы дистального эпифиза лучевой кости могут сочетаться с переломами ладьевидной кости и вывихом полулунной кости.

Механизм травмы и классификация переломов дистального отдела лучевой кости

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости у взрослых людей – наиболее частый вид травмы, который возникает при падении на вытянутую руку чаще с опорой на ладонную поверхность кости – 85%. Перелом лучевой кости обычно происходит на 2–2,5 см проксимальнее суставной щели. Дистальный отломок при этом смещается к тылу и в сторону большого пальца (разгибательный перелом или Коллиса).

Типы перелома лучевой кости в типичном месте. Перелом Коллиса (Iтип), перелом Смита (IIтип)

При переломе лучевой кости в типичном месте периферический отломок в одних случаях остается целым, в других – раскалывается на несколько фрагментов. В этих случаях линии излома проникают в сустав с нарушением конгруентности суставной поверхности.

Переломы лучевой кости в «типичном месте» разделяют на стабильные и нестабильные. Критериями нестабильности считаются перелом шиловидного отростка локтевой кости, разрыв дистального радио-ульнарного сочленения (или перелом дистального отдела локтевой кости), наличие осколков в метафизарном отделе.

Клиника и диагностика переломов дистального отдела лучевой кости

Пациенты жалуются на боли в месте повреждения. В дистальном отделе лучевой кости отмечается отёчность, болезненное ограничение подвижности в лучезапястном суставе и деформация по типу «вилки» или «штыка» за счет смещения периферического отломка в лучевую сторону и к тылу.

Деформация предплечья при переломе Коллиса

Обследование должно быть безболезненным. Необходимо проверить чувствительность в области, иннервируемой срединным нервом. Сместившийся дистальный отломок может привести к раздражению срединного нерва с развитием синдрома карпального туннеля. При значительных повреждениях возможно развитие компартмент-синдрома в области глубоких сгибателей предплечья.

Диагноз и характер смещения отломков уточняют по рентгенограммам сделанным в двух проекциях.

Лечение переломов дистального отдела лучевой кости

Первая помощь заключается в наложении транспортной шины от кончиков пальцев до локтевого сустава. Переломы без смещения или со смещением дистального отломка до 15° лечатся наложением гипсовой повязки от пястнофаланговых суставов до верхней трети предплечья сроком на 4–5 недель. Переломы со смещением отломков более 15° должны быть репонированы.

Техника репозиции при разгибательном переломе Коллиса. Пациент сидит за столом. Кисть пронирована и свисает за край стола. Рука согнута в локтевом суставе под прямым углом. Один помощник фиксирует руку за плечо, другой захватывает кисть пациента одной рукой за первый палец, другой за 2–4 пальцы. В течение 2–3 минут осуществляется тяга по оси предплечья.

При сгибательном переломе Смита после тракции по длине кисть сгибается в тыльную сторону и хирург своими пальцами смещает дистальный отломок в тыльно-локтевую сторону. Гипсовая лонгета накладывается по ладонной поверхности кисти и предплечья. После репозиции делают контрольные рентгенограммы. Назначают аналгетики, ЛФК, магнитотерапию, УВЧ.

Оперативное лечение показано при неудовлетворительном результате репозиции, вторичном смещении. В этом случае применяют открытую репозицию и погружной остеосинтез пластинами с угловой стабильностью винтов. Хирургический доступ может быть ладонный или тыльный в зависимости от морфологии перелома.

Перелом луча в типичном месте после остеосинтеза пластиной с угловой стабильностью винтов (LCP)

При внутрисуставных переломах со значительным разрушением суставной поверхности используют спицевые илистержневые аппараты внешней фиксации.

Использование аппаратов внешней фиксации при многооскольчатых внутрисуставных переломах лучевой кости

Осложнения при лечении перелома лучевой кости. После внутрисуставных переломов возможно развитие остеопороза и контрактур лучезапястного сустава и кисти.

Серьёзным осложнением является развитие нейтрофического синдрома Зудека. Он проявляется отёком кисти и пальцев, движения их ограничены, болезненны.

На рентгенограмме неравномерный «пятнистый» остеопороз. Лечение синдрома Зудека длительное.

Назначают новокаиновые блокады, витамино- и гормонотерапию, прозерин, кальцитонин, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапевтическое лечение.Литература: Травматология и ортопедия: / под ред. В.В. Лашковского. — 2014.

Источник: https://osustavaxt.ru/zakrytyy-oskolchatyy-perelom-distalnogo-metaepifiza-luchevoy-kosti/

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости (перелом лучевой кости «в типичном месте»): симптомы, диагностика, лечение в ЦКБ РАН

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости («луч в типичном месте»)

Дистальный метаэпифиз – это нижний конец лучевой кости, расположенный рядом с кистью.

Перелом «луча в типичном месте» обычно возникает при прямом падении на вытянутую руку.Помимо резкой боли в руке, может появиться штыкообразная деформация, изменение положения кисти. В процесс перелома бывают вовлечены нервы и сосуды запястья, которые могут быть поджаты отломками, что проявляется онемением в пальцах, похолоданием кисти.

Для уточнения характера перелома и выбора дальнейшей тактики лечения используется рентгенография, в ряде случаев – компьютерная томография. Иногда требуется УЗИ кистевого сустава.

Поскольку лучевая кость примыкает к кисти, очень важно восстановить анатомию и объем движений в суставе, чтобы в дальнейшем избежать проблем с ним. Раньше такие переломы лечили консервативно, т. е.

в гипсовой повязке, но часто отломки смещались, кость срасталась неправильно, что в дальнейшем сказывалось на функции конечности — рука не сгибалась и/или не разгибалась до конца – формировалась тугоподвижность сустава (контрактура), оставался болевой синдром.

К тому же длительное пребывание в гипсе отрицательно сказывалось на кожных покровах.

Длительность больничного листа при переломе дистального метаэпифиза лучевой кости зависит от рода деятельности пациента. К примеру, для офисных работников средний срок нетрудоспособности – 1,5 месяца. Для профессий, связанных с физической нагрузкой, срок нетрудоспособности может быть увеличен.

Консервативное лечение перелома лучевой кости в типичном месте (гипсовая повязка)

При переломах без смещения можно предложить консервативное лечение – в гипсовой повязке. Средний срок пребывания в гипсе – 6-8 недель. Это редко проходит для конечности бесследно — после консервативного лечения сустав требует разработки движений, реабилитации. При лечении перелома даже с небольшим смещением в гипсе может произойти вторичное смещение отломков.

Оперативное лечение перелома лучевой кости в типичном месте (остеосинтез)

Практически все переломы лучевой кости со смещением требуют оперативного лечения – сопоставления и фиксирования отломков кости — остеосинтеза. Именно этот метод позволяет восстановить функцию кисти наиболее полноценно и добиться хороших функциональных результатов.

Лучевая кость полностью срастается примерно за 6-8 недель. Спустя этот срок пациент может начинать полноценно пользоваться рукой. Но разрабатывать руку с помощью определенных, рекомендованных врачом, упражнений, благодаря использованию фиксаторов можно уже спустя 1-2 недели после вмешательства. Легкие спортивные физические нагрузки можно начинать примерно спустя 3 месяца после операции.

В зависимости от типа перелома (оскольчатый, многооскольчатый, со значительным или незначительным смещением) можно выделить несколько возможных вариантов фиксации – пластиной, фиксированной винтами; аппаратом внешней фиксации; винтами; спицами.

В ряде случаев при выраженном отеке накладывается аппарат внешней фиксации, а после спадения отека он заменяется на пластину (или другой фиксатор в зависимости от типа перелома).

Остеосинтез лучевой кости пластиной

При значительном смещении отломков используется остеосинтез лучевой кости металлической пластиной, специально изготовленной для данного сегмента. После сопоставления отломков пластина фиксируется винтами к поврежденной кости. После установки пластины накладываются на кожу накладываются швы на 2 недели, а также гипсовая лонгета примерно на тот же срок.

После операции назначается лекарственная терапия: обезболивающие препараты, препараты кальция для более быстрого срастания костей, при необходимости – препараты местного действия для уменьшения отека. Средний срок пребывания в стационаре – 7 дней. Швы снимаются в амбулаторном режиме спустя 2 недели. Рука носится в возвышенном положении на косыночной повязке.

Необходимости в удалении пластины нет.

Аппарат внешней фиксации

В ряде случаев – в пожилом возрасте, при выраженном отеке кисти и лучезапястного сустава, делать доступ для установки пластины бывает нежелательно в силу различных факторов (отек, состояние кожи).

В таких случаях устанавливают аппарат внешней фиксации – он фиксирует отломки с помощью спиц, которые проходят через кожу в кость. Аппарат выступает над кожей небольшим блоком (около 12 см длиной и 3 см высотой).

Преимущество этого вида остеосинтеза в том, что нет необходимости делать большие разрезы, однако за аппаратом нужно следить – делать перевязки, чтобы спицы не воспалились.

После операции рука 2 недели находится в лонгете, потом пациент начинает разрабатывать лучезапястный сустав в аппарате, который этому не препятствует.Аппарат внешней фиксации удаляется примерно через 6 недель, после рентген-контроля, в условиях стационара.

Операция снятия аппарата внешней фиксации не занимает много времени и достаточно легко переносится пациентом. Средний срок госпитализации 5-7 дней, длительность больничного листа – около 1,5 месяцев.

Перевязки надо делать через день, в амбулаторном режиме. Рука носится в возвышенном положении на косыночной повязке.

Фиксация спицами, или винтами

При незначительном смещении отломков лучевая кость фиксируется спицами или винтами через небольшие проколы кожи. Примерно на 2 недели накладывается гипсовая лонгета, затем человек начинает разрабатывать руку. Спустя 6-8 недель спицы извлекаются.

В ряде случаев возможно применение саморассасывающихся имплантов, удалять которые не нужно.

Застарелые, неправильно сросшиеся переломы лучевой кости

При застарелых неправильно сросшихся переломах могут беспокоить болевые ощущения, присутствовать ограничения движения – тугоподвижность сустава, и другие неприятные последствия (онемение и отечность пальцев кисти). В подобных случаях рекомендовано оперативное лечение, чаще всего – с фиксацией пластиной.

Кость разобщается, выставляется в правильное положение и фиксируется.

Если есть зона дефекта кости – например, если кость срослась с укорочением, этот дефект заполняется либо собственной костью человека (трансплантат берется, как правило, из гребня подвздошной кости), либо искусственной костью, которая за 2 года перестраивается в собственную костную ткань.

Дальнейшее послеоперационное и восстановительное лечение при застарелых и неправильно сросшихся переломах дистального метаэпифиза лучевой кости аналогичны описанным выше. Однако, учитывая застарелый характер повреждения, может потребоваться более длительная реабилитация.

Анестезия при оперативном лечении перелома дистального метаэпифиза лучевой кости

Для проведения всех вышеописанных операций, как правило, используется проводниковая анестезия — раствор анестетика вводится в зону плечевого сплетения, где проходят нервы, которые иннервируют всю верхнюю конечность (отвечают за ее чувствительность и движения), и рука полностью немеет.

Подобная анестезия достаточно легко переносится, длится 4-6 часов. Фактически это разновидность местной анестезии. Кроме того, делается премедикация – успокаивающий укол, и во время операции человек спит своим сном. Возможно применение общей анестезии.

Окончательный выбор метода анестезии определяется врачом-анестезиологом накануне операции.

Источник: https://www.ckbran.ru/cure/musculo-skeletal-system/travmy/perelom-distalnogo-metaepifiza-luchevoj-kosti-perelom-luchevoj-kosti-v-tipichnom-meste