Киста. Нормоперфузия головного мозга

Исследование перфузии головного мозга

Перфузия головного мозга – это состояние кровотока, иными словами – показатель снабжения кровью органа. При снижении перфузии наблюдаются неприятные симптомы: шум в ушах, мушки, потемнение в глазах, слабость.

В то же время усиление перфузии при опухолях мозга – плохой прогностический признак, так как новообразование растет быстрее при этом.

Исследование этого показателя при помощи КТ, МРТ – способ диагностики многих патологий ЦНС.

Ретроградная перфузия – это не диагностическая процедура, а защитная мера, направленная на предотвращение гипоксии центральной нервной системы во время гипотермической остановки сердца. Ретроградную перфузию применяют при оперативном вмешательстве на аорте.

Оценка перфузии

Магнитно-резонансная или компьютерная томография с оценкой перфузии – метод исследования головного мозга для определения пропускной способности сосудов, интенсивности кровотока.

Центральная нервная система щедро снабжена сетью сосудов для полноценного питания и дыхания клеток. Нарушение перфузии головного мозга может приводить к следующим симптомам:

- Слабость, обмороки.

- Потемнение в глазах, шум в ушах.

- Вегетативная дисфункция.

О чем говорит пульсирующая боль в голове: причины патологии.

Все об ангиографии сосудов головного мозга: как проводится процедура, подготовка к обследованию.

Это может происходить вследствие атеросклеротических процессов, васкулитов, проблем с сердечно-сосудистой системой. Снижение перфузии увеличивает риск развития паркинсонизма, сосудистой деменции, ишемического инсульта, гибели клеток от кислородного голодания.

При опухолевых заболеваниях с помощью томографа исследуют их кровоснабжение. Уровень перфузии влияет на дальнейший рост новообразования. Злокачественные опухоли отличаются от доброкачественных скоростью кровотока и типом васкуляризации.

Показания к перфузионному исследованию

Перфузионная компьютерная или магнитно-резонансная томография – один из методов диагностики патологий головного мозга. Его назначают невропатологи и нейрохирурги в следующих целях:

- Оценка кровотока опухолей, мониторинг эффективности химио- и радиотерапии.

- Диагностика нарушения перфузии после инсультов, при тромбозах.

- Для подготовки к операциям на головном мозге, чтобы выяснить, где проходят сосуды.

- Определение причин мигреней, эпилепсии, обмороков.

- Обнаружение аневризмы – расслоения артерии.

КТ-перфузия головного мозга выполняется при помощи томографа, излучающего рентгеновские лучи. МРТ основана на действии электромагнитных волн. Отражаемые сигналы ловят сканеры, компьютер их отображает на мониторе. Снимки можно сохранить на внешнем носителе.

Для исследования состояния сосудов используется контрастное вещество, вводимое в локтевую вену. Устанавливается катетер, который присоединяют к устройству для автоматической инфузии – инфузомату.

Сначала выполняется сканирование тканей без контраста. Далее проводят обследование после введения 40 мл контрастного вещества. Скорость инфузии – 4 мл/с. Выполняются снимки томографом каждую секунду.

Расшифровка перфузионного сканирования

Перфузионное сканирование головного мозга выявляет следующие показатели:

- CBV – объем церебрального кровотока, который отражает количества крови на массу мозговой ткани. В норме на каждые 100 г серого и белого вещества должно приходиться не менее 2,5 мл крови. Если перфузионное исследование определило меньший объем, то это говорит об ишемических процессах.

- CBF – объемная скорость кровотока. Это объем контрастного вещества, которое за определенное количество времени проходит через 100 г мозговой ткани. При тромбозах, эмболиях различного происхождения этот показатель уменьшается.

- MTT – среднее время циркуляции контраста. Норма – 4–4,5 секунды. Закрытие просвета сосудов приводит к его значительному увеличению.

Для подсчета результатов используется специальное программное обеспечение для компьютера.

КТ- , МРТ-перфузионное исследование позволяет одновременно оценить как состояние сосудов и интенсивность кровотока, так и патологии мозговой ткани.

Важно! Ультразвуковая допплерография также определяет сосудистые нарушения, но плохо видит саму паренхиму – белое и серое вещества, нейроны и их волокна. Ангиография, как и ПКТ, показывает ишемию и тромбозы, но плохо визуализирует мягкие ткани.

Преимущества исследования

Компьютерная, магнитно-резонансная перфузионная томография – информативное исследование для обнаружения сужений либо грыжевидных выпячиваний сосудов, определения скорости кровотока.

Есть несколько отличий МРТ от КТ-перфузионного обследования. При компьютерной томографии используется вредное рентгеновское излучение, противопоказанное при беременности, лактации. КТ-снимки выполняются быстрее, чем при МРТ, однако при контрастировании время выравнивается.

Важно! Беременность, период вскармливания, аллергия на йод – противопоказание к использованию контрастных веществ, которые могут быть потенциально опасны для ребенка.

Преимущества ПКТ и перфузионной МРТ:

- Доступная цена: около 3000–4000 р.

- Четкое изображение в разрезе.

- Результаты можно сохранить на носителе.

Ограничения

Для беременных женщин обследование выполняется только в случае угрозы жизни младенца или его матери при патологии головного мозга. При кормлении грудью следует учесть, что выведение контрастного вещества из организма занимает некоторое время. Поэтому ребенка можно будет кормить только спустя двое суток после обследования.

Проведение процедуры

Перед процедурой КТ- , МРТ-перфузии необходимо снять все ювелирные украшения, металлические предметы. Одежда не должна стеснять движений, поскольку длительность процедуры составляет около получаса. При наличии кардиостимулятора, имплантов следует сообщить врачу об этом перед назначением процедуры.

Важно узнать о НСГ головного мозга новорожденных: что можно выявить при помощи нейросонографии.

На заметку: что такое эхограмма головного мозга и при каких заболеваниях показана процедура.Что нужно знать родителям об ЭЭГ головного мозга у детей: особенности проведения исследования, показания.

Заключение

Перфузионное исследование – точный и относительно безопасный метод исследования как мозговых структур, так и сосудов. Три показателя дают представление о кровообращении всей головы и отдельных участков.

(1 5,00 из 5)

Загрузка…

Источник: https://golmozg.ru/diagnostika/perfuziya-mozga.html

Киста головного мозга

Узнать больше о заболеваниях на букву «К»: Каузалгия, Киста головного мозга, Кластерная головная боль, Клещевой энцефалит, Кожевниковская эпилепсия, Коллоидная киста III желудочка, Кома, Компрессионная миелопатия, Концентрический склероз Бало, Корешковый синдром, Кортикобазальная дегенерация, Краниовертебральные аномалии, Краниоспинальная опухоль, Краниофарингиома, Кризы при миастении, Кровоизлияние в желудочки головного мозга.

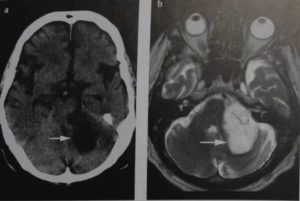

В зависимости от расположения образования может присутствовать очаговая симптоматика. Диагноз ставится на основании данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии головы или нейросонографии (у детей). Терапия заключается в аспирации и удалении образования хирургическим путем при условии развития осложнений или прогрессирующем росте.

Общие сведения о патологии

Киста представляет собой заполненную жидкостью полость, расположенную в веществе головного мозга или его оболочках.

При небольших размерах патология имеет субклиническое течение и диагностируется случайно при нейровизуализирующем обследовании головы.

Поскольку внутричерепное пространство имеет ограниченные размеры при значительном увеличении объема образования развивается внутричерепная гипертензия.

Размер полости с жидкостью во многом предопределяется компенсаторными возможностями образования и его локализацией. Из-за податливости костей черепа у детей в раннем возрасте киста может долгое время себя не проявлять.

Образование может обнаруживаться у людей различного возраста, как у младенцев, так и у пожилых пациентов. Даже при условии, что жидкостная полость является врожденной, она может дать о себе знать лишь к 30-50 годам.

Согласно общепринятой практике, лечение назначается только в случае ярко выраженной клинической картины и при развитии осложнений. Если полость с жидкостью замершая или медленно прогрессирующая и ее объемы незначительны, выбирается выжидательная тактика, предусматривающая регулярное наблюдение пациента.

Классификация

Классификация по месту расположения:

- Церебральная (внутримозговая). Формируется на участках погибшей мозговой ткани во внутренних структурах мозга.

- Арахноидальная. Образуется в результате скопления цереброспинальной жидкости в местах спаек, образовавшихся в результате воспалительных процессов и в местах их врожденной дупликатуры. Преимущество локализуется в мозговых оболочках.

Отдельно выделяют следующие виды кист головного мозга:

- дермоидную;

- коллоидную;

- сосудистого сплетения;

- шишковидной железы.

По своему генезу полость с жидкостью бывает врожденная и приобретенная. В свою очередь, врожденная подразделяется на коллоидную и дермоидную, а по причине образования на постинфекционные, посттравматические, постинсультные и эхинококковые.

Этиология и патогенез

Причинами врожденной кисты являются неблагоприятные факторы, имеющие место быть в процессе развития плода. Таковыми являются:

- гипоксия плода при родоразрешении;

- фетоплацентарная недостаточность;

- прием беременной отдельной группы лекарств;

- резус-конфликт матери и ребенка;

- внутриутробные инфекции.

Факторами, провоцирующими развитие врожденной полости с жидкостью, выступают наркотическая, алкогольная или никотиновая зависимость матери. В таком случае, развитие ребенка проходит в условиях внутриутробной интоксикации, что негативным образом сказывается на головомозговых структурах. Причинами возникновения полости могут стать и хронические декомпенсированные заболевания будущей мамы.

https://www.youtube.com/watch?v=c8dvuyulHck

Приобретенная полость с жидкостью в голове развивается в следствие:

- воспалительных заболеваний (энцефалит, абсцесс головного мозга, арахноидит, менингит);

- черепно-мозговых травм;

- травмы новорожденных, полученных во время родов;

- нарушения мозгового кровообращения (субарахноидальное кровоизлияние, ишемический инсульт, геморрагический инсульт).

В зависимости от этиологии выделяют следующие виды жидкостных полостей:

- Киста ятрогенного происхождения формируется в качестве осложнения после хирургического вмешательства на мозге.

- Паразитарная – развивается при парагонимозе, церебральной форме тениоза и эхинококкозе.

Полость с жидкостью также может замещать церебральные ткани при дегенеративных и дистрофических процессах в голове.

При наличии кисты имеются ряд факторов, способных выступить триггером ее роста. Таковыми являются затруднение венозного оттока из черепной коробки, инсульты и другие сосудистые нарушения, а также травмы головы, гидроцефалия, нейроинфекции.

Рост образования на начальном этапе в большинстве случаев сопровождается симптомами интракраниальной гипертензии. Пациенты постоянно жалуются на тошноту, которая никак не связана с едой, ухудшение общего самочувствия и снижение работоспособности, постоянную цефалгию и давление на глазные яблоки.

К основным симптомам в ряде случаев добавляется постоянное ощущение пульсации в голове, нарушение сна, тугоухость в легкой степени, головокружение, расстройство двигательных функций, обмороки и тремор конечностей. Возможно расстройство зрение, а именно двоение в глазах, зрительные галлюцинации, ухудшение остроты зрения. При высокой внутричерепной гипертензии пациента тревожит постоянная рвота.Встречаются случаи, когда первыми признаками, указывающими на полость с жидкостью, выступает впервые возникший эпилептический пароксизм. В дальнейшем эпилептические припадки повторяются. Пароксизмы могут иметь форму фокальной джексоновской эпилепсии или абсансов и носить первично-генерализованный характер.

В сравнении с общемозговыми проявлениями, очаговая симптоматика наблюдается в меньшем количестве случаев. Это могут быть сенсорные расстройства, монопарезы и гемипарезы, стволовые симптомы. К последним относят дизартрию, расстройства движения глаз, нарушения глотания.

Одним из осложнений образования выступает разрыв кисты. В таком случае возможно кровоизлияние при разрыве сосуда, сдавливание мозга, формирование эпилептогенного очага и окклюзионная гидроцефалия.

При врожденной форме кисты в раннем возрасте фиксируются эписиндромы и внутричерепная гипертензия. Образование в мозге может послужить причиной формирования у ребенка олигофрении и отклонений в психическом развитии.

Виды кист мозга и их симптомы

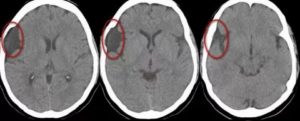

Арахноидальная – встречается почти у 4% населения. Полость с жидкостью может быть врожденной и приобретенной. В последнем случае она развивается в ответ на черепно-мозговую травму. Образование локализуется на поверхности мозга в его оболочках. Полость наполнена цереброспинальной жидкостью.

В большинстве случаев арахноидальная киста не дает о себе знать достаточно долгое время и обнаруживается случайно. Выраженные симптомы проявляются лишь в том случае, если в полости скапливается большое количество жидкости. В этом случае вырабатывается ликвор клетками, выстилающими полость.

При резком увеличении объема полости с жидкостью возможен ее разрыв и как следствие смертельный исход.

Коллоидная киста регистрируется в 15-20% из всех случаев образований внутри желудочков мозга. Чаще всего локализуется над отверстием Монро в передней области 3-го желудочка. Реже встречается в районе прозрачной мозговой перегородки в 4-м желудочке.Жидкость, наполняющая полость коллоидной кисты, обладает большой вязкостью. Пациенты испытывают симптомы гидроцефалии и при определенном положении головы отмечается приступообразное нарастание цефалгии.

В редких случаях встречается расстройство памяти, поведенческие расстройства и слабость в конечностях.

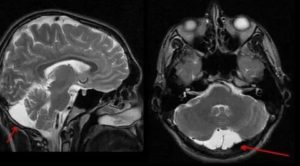

Пинеальная киста шишковидной железы – по статистике 10% пациентов имеют образования данного типа небольшого размера и не дающие о себе знать.

Кистозное образование локализуется в эпифизе мозга, в большинстве случаев имеют размер не более 1 см. В противном случае проявляются симптомы.

При разрастании оно способно блокировать вход в «водопровод» мозга и блокировать циркуляцию ликвора, вызывая окклюзионную гидроцефалию.

Эпидермоид или дермоидная – образование, выступающее аномалией внутриутробного развития. В данном случае клетки будущей кожи младенца и ее придатки остаются внутри мозга. Соответственно кроме жидкости присутствуют элементы эктодермы, а именно сальные железы, волосяные фолликулы.

После рождения ребенка такая киста быстро увеличивается в размерах. Единственно возможное лечение – удаление образования хирургическим путем.

Киста сосудистого сплетения – образуется вне зависимости от возраста человека. В данном случае пространство между сосудами сплетения заполняется цереброспинальной жидкостью. Симптомы присутствуют редко, иногда сопровождается эпилептическими припадками и симптоматикой внутричерепной гипертензии.

При врожденной кисте сосудистого сплетения, образование диагностируется на 20-ой неделе внутриутробного развития посредством ультразвука. К 28-ой неделе такие образования рассасываются.

Диагностические мероприятия

Наличие интракраниального образования значительных размеров невролог может заподозрить на основании данных неврологического статуса пациента и клинической симптоматике.

В этом случае больной направляется на обследование к офтальмологу и отоларингологу для проверки зрения и слуха. Специалисты проводят офтальмоскопию, аудиометрию, периметрию и визометрию.

При выраженной гидроцефалии на офтальмоскопии отмечаются застойные диски зрительных нервов.

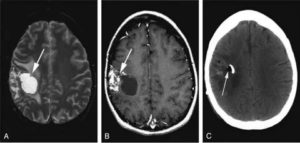

Посредством направления пациента на эхо-энцефалографию можно диагностировать у него повышенное внутричерепное давление. Если у больного отмечаются эпилептические пароксизмы, его дополнительно отправляют на электроэнцефалографию.Крайне важно дифференцировать полость с жидкостью от опухоли, абсцесса и гематомы. Сделать это только на основе собранных клинических данных не представляется возможным. А потому, для четкой постановки диагноза неврологи применяют нейровизуализирующие методы диагностики.

Посредством проведения ультразвукового исследования можно диагностировать отдельные виды врожденных кист еще на этапе внутриутробного развития плода.

После рождения до закрытия большого родничка младенца проводится нейросонография, позволяющая поставить правильный диагноз.

Во взрослом периоде для визуализации кисты головного мозга больной направляется на магнитно-резонансную или компьютерную томографию головы.

МРТ и КТ проводится с контрастом для того, чтобы дифференцировать кисту от опухоли. Полость с жидкостью не способна накапливать в себе контрастное вещество в отличие от опухоли.

После постановки диагноза важно постоянное наблюдение пациента с кистозным образованием. На регулярных обследованиях врач отслеживает объемы кисты в динамике.

Если киста является следствием перенесенного инсульта, дополнительно проводятся обследования сосудов: УЗДГ, МРТ и КТ сосудов, дуплексное сканирование.

Общие принципы терапии

Медикаментозная терапия при кистозных образованиях практически не дает результатов. Единственное возможное лечение – удаление полости с жидкостью хирургическим путем. Но, большинство форм имеют малый размер и долгие годы находятся в «спящем» состоянии. В таком случае ни каких методов терапии не применяется, выбирается выжидающий режим и регулярным обследованием пациента.

Удалению подлежат образования, сопровождающиеся симптомами гидроцефалии, осложненные кровотечением и разрывом, сдавливающие мозг и быстро увеличивающиеся в размерах. К какому методу оперативного лечения обратиться подбирает только нейрохирург.

Если у пациента отмечается расстройство сознания (кома или сопор), его в экстренном режиме направляют на наружное вентрикулярное дренирование. Такой метод позволяет уменьшить сдавливание мозга кистой и внутричерепное давление. При разрыве кисты или кровоизлиянии выполняется хирургическое вмешательство. Больному проводят трепанацию черепа и иссекают образование.

При отсутствии осложнений и расстройства сознания, операция проводится планово и эндоскопическим способом. Преимуществом выступает быстрый восстановительный период пациента и небольшая травматичность.

При эндоскопическом доступе делается фрезевое отверстие в черепе, через которого отсасывается жидкость из полости.

С целью избежать последующего скопления жидкости, в полости делается несколько отверстий (соединяется с ликворным пространством) или проводится кистопериотонеальное шунтирование (уставляется специальный шунт).Послеоперационный период предполагает реабилитационную терапию, включающую ЛФК, рефлексотерапию и массаж. Больному назначаются препараты для улучшения кровоснабжения головного мозга, рассасывающие и противоотечные средства.

Прогнозы

В большинстве случаев замершая полость с жидкостью незначительный размеров не беспокоит пациента и не вызывает никаких симптомов. В других случаях, при адекватном и своевременном лечении, исход благоприятный.

В редких случаях у пациентов после хирургического удаления кисты отмечается остаточный умеренно-выраженный ликворно-гипертензионный симптом. При развитии очагового неврологического дефицита он сохраняется после лечения.

С удалением кисты эпилептические пароксизмы исчезают, но часто проявляются в последствии. Это аргументировано изменениями в прооперированной области головы, в частности сформировавшимися спайками. Вторичная эпилепсия практически не поддается купированию антиконвулисантной терапией.

Профилактика

Приобретенная киста чаще всего становится следствием развивающихся воспалительных, сосудистых, инфекционных и посттравматических процессов. Поэтому совершенно очевидно, что только корректное и своевременное лечение любых патологий, включающее рассасывающую и нейропротекторную терапию, может послужить профилактикой развития образования в головном мозгу.

Единственной мерой профилактики врожденной кисты выступает охранение женщины и плода от воздействия провоцирующих факторов. Не менее важными являются корректной ведение беременности и родоразрешение.

Источник: https://mrt-v-msk.ru/kista-golovnogo-mozga/

Киста головного мозга: 7 причин возникновения, обзор современных методов лечения

Какова частота встречаемости кист в популяции, достоверно неизвестно. Ведь не придёт к доктору человек, которого ничего не беспокоит, с просьбой сделать ему МРТ головного мозга. Поэтому многие кисты так и остаются не выявленными.

Основная проблема такого образования, как киста головного мозга, состоит в том, что мозг находится в достаточно жёстких структурах черепной коробки и малейшее увеличение его объёма может привести к отёку и дислокации стволовых структур, а, следовательно, к летальному исходу. Поэтому игнорировать данное заболевание и откладывать поход к врачу нельзя.

Что же представляет собой киста головного мозга? Она, как и любая другая киста в организме, представляет собой полость, заполненную специфическим содержимым. Это может быть жидкость, слизь, волосы, зубы или даже паразит.

Данная патология не щадит ни стариков, ни детей. Также нет существенной разницы в выявлении кист у мужчин и женщин.

В зависимости от времени появления кисты делятся на врождённые (появляются в период развития плода или во время родов) и приобретённые (возникают в течение жизни в связи с перенесёнными заболеваниями).

В зависимости от содержимого

- ликворная киста. Заполнена спинно-мозговой жидкостью;

- коллоидная киста. Имеет слизистое содержимое, чаще всего это секрет железы;

- эпидермоидная и дермоидная киста. Содержимое данных образований — это волосы, зубы, клетки кожи. Появляется в результате нарушения эмбрионального развития;

- паразитарные кисты (эхиноккоковые, токсоплазмоз и др).

В зависимости от локализации

Киста головного мозга может образоваться в абсолютно любом отделе мозга, в толще оболочек мозга, в желудочках и т.д. В зависимости от локализации выделяют следующие виды кистозных образований:

- арахноидальная киста. Распространённость арахноидальных кист по данным нейровизуализационных методов (КТ/МРТ) около 4%. Это полость, образованная удвоением паутинной оболочки, которая со временем заполняется ликвором. Иногда кисты развиваются в результате спаечных процессов между арахноидальной и мягкой мозговыми оболочками. Такие кисты могут сообщаться с субарахноидальным пространством. Излюбленной локализацией кист является боковая (сильвиева) щель мозга – 45 — 50%, мостомозжечковый угол – 10%, четверохолмие – 10%. Даже при огромных размерах эти кисты зачастую бессимптомны. Опасными являются образования с клапанным механизмом. То есть подобная киста наполняется ликвором, но обратного оттока нет, поэтому происходит её быстрый рост и сдавление окружающих структур мозга. Самая распространённая киста среди взрослого населения;

- субэпендимальная киста. Представляет собой пузырьки, прилепленные к сосудистому сплетению боковых желудочков. Обнаруживается у младенцев, иногда прогрессирует, вызывая гидроцефалию, задержку развития у ребёнка;

- кисты III желудочка. В основном это кисты с коллоидным содержимым, округлой формы, расположены в передневерхних отделах III желудочка, поэтому могут стать причиной внутренней гидроцефалии;

- эпендимарная киста. Чаще всего локализируется вокруг боковых желудочков, особенность этих кист состоит в отсутствии базальной мембраны в стенке;

- киста кармана Ратке. Это кисты, расположенные в эндо- или супраселлярной области;

- ретроцеребеллярные кисты. Располагаются в области мозжечка в связи с обилием вокруг него «карманов», где легко задерживается инфекция, кровь. Такие кисты редко увеличиваются в размерах, в основном остаются бессимптомными, являются случайной находкой на МРТ или КТ;

- внутримозговые кисты. Формируются в толще головного мозга на месте отмерших нейронов. Для них характерен быстрый рост со сдавлением окружающей ткани и бурной симптоматикой. Практически в 100% случаев нуждаются в хирургическом лечении;

- киста шишковидного тела, по-другому — киста эпифиза. Развивается вследствие закупорки ходов, по которым выводится секрет железы.

Откуда берётся киста в головном мозге?

Существует множество причин появления кисты в головном мозге. К наиболее популярным относятся:

- нарушение эмбрионального развития вследствие курения, употребления алкоголя во время беременности, приёма некоторых видов лекарственных средств, радиационного облучения и др.;

- гипоксия плода во время беременности или родов, асфиксия при прохождении по родовым путям (возникают субэпендимальные кисты);

- паразитарные заболевания головного мозга;

- инфекционные заболевания, осложнившиеся менингитом, энцефалитом;

- инсульты головного мозга. Если киста возникает на месте инфаркта мозга, то её стенки и содержимое зачастую прозрачные, если на месте геморрагического инсульта, то в результате распада гемоглобина стенки окрашиваются в рыжий, коричневый цвет;

- черепно-мозговые травмы. Кисты чаще всего образуются на месте контузионного очага в мозге;

- заболевания соединительной ткани (синдром Марфана).

Что же ощущает человек с кистой головного мозга?

В большинстве случаев ничего. Как и любое другое объёмное образование головного мозга, киста долгое время, а то и всю жизнь может себя никак не проявлять. Но если происходит интенсивный рост такого образования, то симптомы не заставят себя ждать.

В отличие от кист любой другой локализации, которые человек может растить десятилетиями и особо не ощущать дискомфорта (к примеру, иногда кисты яичников могут достигать 30 кг и занимать всю брюшную полость), даже незначительное увеличение размеров кисты мозга проявит себя бурной клинической картиной.

На первых порах симптомы кисты головного мозга невозможно отличить от таковых при аневризме или опухоли.

Характерно появление общемозговой симптоматики, которая развивается вследствие повышения внутричерепного давления и незначительного отёка вещества головного мозга; очаговой (локальной, местной, гнездной) симптоматики, которая возникает вследствие сдавления кистой прилежащих структур мозга; и так называемых симптомов «по соседству», возникающих при нарастании и распространении отёка вещества мозга за границы кисты.

Общемозговые симптомы

К общемозговой симптоматике следует отнести:

- распирающую, приступообразную, иногда пульсирующую головную боль, которая практически не купируется анальгетиками;

- упорную тошноту, появление и нарастание которой не зависит от приёма пищи;

- рвоту. Появляется чаще всего на высоте головной боли, в большинстве случаев в утренние часы и не приносит облегчения;

- иногда светобоязнь, слезотечение;

- снижение остроты зрения;

- нарушение сна: бессонница, сонливость;

- снижение интеллекта, памяти, концентрации внимания;

- лабильность настроения;

- возможны периодические синкопальные состояния (обмороки).

Очаговыми симптомами и симптомами «по соседству» являются:

- парциальные джексоновские приступы (по-другому, фокальные судорожные приступы). Возникают в результате раздражения кистой коры головного мозга. Могут появляться в руке, ноге или половине туловища, иногда проявляются слуховыми или зрительными галлюцинациями – все зависит от расположения кисты в мозге. Отличительный признак – во время приступа больной находится в сознании;

- гемипарезы и параличи. Одностороннее снижение силы в конечностях, часто сопровождается потерей чувствительности;

- нарушение функции черепных нервов. Утрата слуха на одно ухо, выпадения полей зрения, выраженная асимметрия лица и др.;

- потеря или нарушение восприятия речи;

- головокружения, шаткость во время ходьбы;

- иногда генерализованные эпилептические приступы, сопровождающиеся потерей сознания. Они происходят у больных с повышенной судорожной готовностью мозга.

Это основные и самые часто встречающиеся очаговые симптомы. На самом деле их намного больше, так как появление того или иного симптома зависит от локализации кисты в мозге.

Иногда киста головного мозга больших размеров способна привести к деформации костей черепа или расхождению швов.

Данный симптом возникает в основном у детей, так как их кости довольно мягкие, окончательно не сформированные.

При появлении подобных симптомов не затягивайте своё обращение к специалисту (в данном случае неврологу). Только врач с применением специфических методов исследования способен установить правильный диагноз.

Очень часто киста головного мозга является случайной находкой при проведении МРТ или КТ головного мозга по поводу другого заболевания. Ведь как уже говорилось раньше, в основном киста носит бессимптомный характер и проявляет себя опасными симптомами только при достижении определённых размеров.

При подозрении на кисту головного мозга перед врачами возникают две задачи: первая — подтвердить наличие объёмного образования в мозге и вторая – доказать, что это образование именно киста, а не опухоль или аневризма. Поэтому используются следующие методы:

- тщательное изучение анамнеза жизни и заболевания (некоторые перенесённые больным заболевания могут натолкнуть доктора на мысль о развитии кисты в мозге);

- электроэнцефалография. Позволяет выявить очаговые поражения мозга, выяснить происхождение судорожных приступов у больного;

- эхоэнцефалоскопия — метод одномерного УЗ исследования, которое позволяет выявить объёмные процессы в мозге благодаря изменению М-эхо сигнала, а также смещение срединных структур мозга при локализации кисты в больших полушариях, внутреннюю гидроцефалию, вызванную закупоркой ликворопроводящих путей;

- нейросонография. Тоже является УЗ исследованием, но проводится детям до года, пока не закрыт большой родничок, позволяет обнаружить наиболее распространённые в этом возрасте субэпендимальные кисты;

- КТ и МРТ головного мозга — на данный момент самые достоверные методы обследования, позволяющие не только обнаружить кисту и определить её точную локализацию, но и узнать её гистологическую структуру. Для выявления такой патологии, как киста головного мозга, чаще используют МРТ, так как этот метод более чувствителен к мягким тканям и не даёт «слепых зон» в отличие от КТ. Имеется в виду, что при использовании КТ плохо визуализируются структуры мозга, расположенные в задней черепной ямке. Если всё-таки нет возможности провести МР исследование, то выполняют КТ с внутривенным усилением, то есть вводится контрастное вещество;

- церебральная ангиография — метод, основанный на введении контрастного вещества в артериальное русло пациента с последующим проведением рентгенографии. Применяется для дифференциальной диагностики кисты мозга, опухоли и аневризмы сосудов головного мозга. Также позволяет выявить дислокацию сосудов в области кисты;

- консультация офтальмолога. При локализации кисты в области лобной доли, а также при повышении внутричерепного давления выявляются застойные изменения в области диска зрительного нерва.

Необходимо выполнять весь диагностический спектр назначенный врачом. Только в этом случае специалист (невролог или нейрохирург) сумеет выставить верный диагноз и определиться с дальнейшей тактикой лечения.

Как и при любом объёмном образовании в головном мозге, в лечении пациентов с диагнозом киста головного мозга существует два метода: консервативный и хирургический.

Консервативный метод лечения

В данном случае можно назвать симптоматическим, так как на современном этапе развития медицины не существует лекарства, способного «растворить» кисту. Такая терапия направлена на купирование общемозговой симптоматики, улучшение кровообращения в мозге, питания клеток мозга. Сюда можно отнести применение таких групп препаратов:

- витамины группы В (Комбилипен, Витаксон, Мильгамма) – необходимы для улучшения репаративных процессов в мозге;

- антиоксиданты (Мексиприм, Нейрокс, Мексифин) – препараты на основе янтарной кислоты, уменьшают перекисное окисление липидов и действие свободных радикалов на нейроны;

- нейропротекторы (Церетон, Глиатилин, Ноохолин, Церебролизин, Фармаксон, Нейроксон) – защищают клетки головного мозга от ишемии;

- диуретики (Диакарб, Верошпирон) – снижают внутричерепное давление, уменьшают проявления отёка мозга;

- противосудорожные препараты (Карбамазепин, Ламотриджин, Финлепсин, Вальпраком) – применяют в случаях возникновения эпиприступов на фоне кисты мозга;

- сосудистые препараты (Винпоцетин, Кавинтон, Никотиновая кислота) – препараты, улучшающие микроциркуляцию в мозге;

- метаболиты (Актовегин, Кортексин, Церебролизат) – содержат необходимые для мозга аминокислоты, улучшают питание клеток мозга;

- анальгетики (Ибупрофен, Нурофен, Пенталгин, Парацетамол) – применяют при головной боли;

- противорвотные средства (Метоклопрамид, Церукал) – применяют при появлении тошноты, рвоты.

Этот метод лечения является радикальным. Существует три способа лечения кисты:

- эндоскопическая операция — малоинвазивный метод, под контролем зрения производится прокол кисты и извлечение её содержимого. С помощью эндоскопической операции невозможно удалить глубоко «сидящие» кисты;

- шунтирование — метод, заключающийся во ведении в полость кисты специальной трубки, по которой будет оттекать её содержимое. Недостатком этого метода является риск инфицирования;

- удаление кисты на открытом мозге, то есть после трепанации черепа. Наиболее травматичный метод лечения, после которого следует длительный восстановительный период.

Смотрите, какая тема — Какова норма кисты головного мозга?

Образование кисты в тканях головного мозга далеко не редкое явление, которое несёт в себе серьезную угрозу жизни и здоровью человека. Лечение будет эффективным настолько, насколько своевременно выявлен недуг и приняты терапевтические меры.

Киста — образование в виде пузыря, содержащего жидкость. Образоваться киста может в любой области головы. Несмотря на доброкачественность опухоли, диагностику откладывать нельзя, потому как опухоль может приобрести характер злокачественной.

Какие бывают кисты мозга?

Классификация кисты подразделяется по следующим категориям, и от них могут зависеть размеры кисты:

- Врожденная. Диагностируется у младенцев сразу же после рождения.

- Вторичная. Возникает в результате проведенной операции.

Размеры и признаки

От проявленной симптоматики зависит то, насколько интенсивно прогрессирует болезнь и какого размера достигает новообразование. Но этот фактор не является единственным. Симптомы проявляются в разной степени, зависимо от места расположения кисты и причины, по которой она образовалась.

Размер кисты и проявившиеся симптомы находят своё объяснение в том, что увеличение новообразования влечёт за собой повышение в нём давления жидкости. Размер кисты зависит от:

- наличия инфекции;

- развивающихся в организме аутоиммунных заболеваний;

- патологий сердечно-сосудистой системы хронической формы.

Дети несколько иначе ощущают подобные заболевания.

Взрослые, в свою очередь, страдают от:

- сильных головных болей;

- потери слуха;

- снижения зрительной функции;

- сильной пульсации в височной области;

- появления судорог и онемения конечностей;

- нарушений координации;

- недомогания и слабости;

- рвотных позывов.

Симптоматика может быть выражена в разной степени, на что влияет размер кисты головного мозга. По результатам МРТ, если размер кисты превышает 10 миллиметров в диаметре, происходит закупорка и нарушения оттока ликвора, поэтому необходимо оперативное вмешательство.

Развитие кистозного образования у малыша сопровождается идентичными расстройствами здоровья, как у взрослого человека. Отличие заключается в том, что ребёнок страдает отставанием в умственном и физическом развитии. Такое явление объясняется расхождением костного шва и повышением давления в черепной коробке.

Киста у взрослого

Нередко наблюдается локализация подобного новообразования в части паутинообразной сетки, которая обволакивает собой кору мозгового полушария. Именно мозговые полушария более уязвимы к появлению в них воспаления или повреждению.

Киста головного мозга долгое время имеет способность не проявляться себя и сопровождаться лишь сильной болью, интенсивность которой зависит от её размеров и места расположения. Киста может не прогрессировать в размерах и никак не беспокоить человека, что дает ему возможность жить с ней постоянно и не знать о таком образовании.

Не стоит принимать меры оперативного вмешательства, чтобы не спровоцировать её рост. Лучше проходить качественную и регулярную диагностику, чтобы зафиксировать момент в случае начала её роста.При установленном диагнозе рекомендуется неукоснительно соблюдать указания врача, и при поступлении рекомендации о необходимости проведения операции – согласиться.

Киста мозга у ребёнка

В головном мозге ребёнка зачастую фиксируют одно образование, реже их два и более. В основном, они не требуют терапевтических мер. Образуется киста головного мозга у ребёнка по следующим причинам:

- Врождённые нарушения ЦНС. Наиболее распространённое явление среди детей, которое начинает своё развитие в результате попадания вируса, приёма медикаментов, по причине кислородного голодания, генной мутации;

- Последствия родовой травмы. Имело место сдавливание головы, что привело к нарушению механизма адаптации, нарушению оболочек, костной ткани, внутричерепного содержимого;

- Недостаточное кровообращение. Провоцирует отмирание нервных клеток тканей, что формирует на данном участке кистозную полость;

- Воспаление в коре мозга. Поражения энцефалитом и менингитом.

Все указанные процессы провоцируют патологические нарушения в мозговых тканях ребёнка, приводя к их отмиранию, что служит началом образования кисты, заполненной жидкостью. Такой процесс влияет на расположенные рядом здоровые ткани, и пациент начинает страдать от симптомов.

Симптомы у ребёнка

Расположение патологии на конкретном участке мозга оказывает влияние на те области, работу которых регулирует данный отдел.

Самыми распространёнными симптомами, которые нельзя оставить без внимания, являются следующие.

Головные боли | Свидетельствуют о наличии давления на отделы мозга, где находятся нервные окончания |

Увеличен размер головы | Распирание черепа в результате прогрессирующей патологии |

Посторонние шумы в ушах | Высокое внутричерепное давление, спровоцированное кистой |

Нарушения координации походки и конечностей | Киста расположена в мозжечке |

Снижение зрительной функции | Обуславливается сдавливанием зрительного нерва, следовательно, место локализации — мозжечок |

Преждевременное половое созревание | Сдавливание гипофиза |

Торможение роста и развития ребёнка | Нарушена работа гипофиза |

Проявление эпилептических припадков | Образование локализировалось в арахноидальной части мозга |

Кроме того, малыши отличаются беспокойством поведения, отсутствием нормального сна, или напротив, повышенной сонливостью и вялостью. Родители младенцев могут понять о присутствии каких-либо отклонений по частому и обильному срыгиванию.

Меры лечения

В основном, кистозные образования в голове успешно диагностируются и прогнозируются, как заболевания, поддающиеся лечению. Диагностированную патологию можно лечить двумя способами:

- Наблюдать. Лечащий врач может выбрать данный метод, если размеры кисты незначительны, отсутствуют сопровождающие симптомы, она не увеличивается в размере. Малышей до года регулярно диагностируют, после диагностика проводится с периодичностью в год;

- Оперативное лечение. Если новообразование увеличивается в размере. Допускается применение паллиативного способа, который предполагает выкачку жидкости из кисты. Самым кардинальным считается вскрытие черепной коробки с удалением кистозного пузыря.

Лечение должно быть назначено немедленно после постановки диагноза. Прежде всего, должна быть установлена и устранена причина, которая послужила началом развития кисты.

Если есть необходимость, врач может назначить проведение антикоагулянтной терапии, чтобы снизить уровень холестерина в крови и привести норму показатели артериального давления. Применяются также методы противовоспалительной аутоиммунной терапии, иммунномодуляторы при наличии аутоиммунных заболеваний.

В случаях, когда консервативная терапия не приносит ожидаемого результата, прибегают к эндоскопическому оперативному лечению.

Источник: https://TheKista.ru/q/kakova-norma-kisty-golovnogo-mozga