Ламбдовидный шов выпирает

Строение черепа человека. Фото с описанием, анатомия. Вид сзади, спереди, сверху, сбоку, в разрезе

Строение и функции головы занимают одну из ключевых позиций в изучении медицины, и небезосновательно: именно в черепе заключены основные органы, благодаря которым человек способен воспринимать и понимать окружающий мир, поддерживать большинство физиологических функций и формировать сознание. Важнейшую роль здесь играет головной мозг – именно его так усиленно защищают кости черепа, стараясь предотвратить малейшую травму, которая может быть чревата серьёзными последствиями. В полостях черепа располагаются органы слуха и зрения, вкуса и обоняния, а также сосуды и нервы, соединяющие головной мозг с остальными частями тела. Сочленяясь, кости головы образуют верхние дыхательные пути и начальный отдел пищеварительного тракта (ротовую полость), в котором осуществляется подготовительный этап – измельчение и смягчение пищи.

Изучение костей черепа анатомией не ограничивается – строение головы интересует и других учёных, включая антропологов и историков.

По малейшим нюансам черепа специалисты могут определить пол, возраст и расу, воссоздать тонкости силуэта и предугадать имеющиеся особенности организма.

Давайте рассмотрим, от чего зависят те или иные нюансы анатомии головы человека, какую роль играют кости черепа и каким образом выполняют возложенные на них функции.

Анатомия — строение черепа

Строение черепной коробки состоит из двух основных зон: лицевые кости и мозговой отдел. В лицевых костях расположены органы, связующие человека с миром: зрение, обоняние, дыхание, слух, речь. Конструкция черепа включает 23 кости, 8 из них имеют пару по обеим сторонам головы, 7 – не имеют.

7 костей из общего числа, относящиеся к органам чувств, обеспечивают прочность черепа без дополнительного утяжеления за счет нестандартной формы и считаются воздухоносными.

Фото строения черепа человека с описанием костей

| Классификация | Воздухоносные кости | Сплошные кости |

| Парные кости | Верхняя челюсть |

|

| Непарные кости |

|

|

Строение черепа человека: анатомия костных, хрящевых и мышечных структур

Принято считать, что основную роль в строении головы играют костные образования: они плотным каркасом окружают ткани мозга, выступают в роли защитных полостей для глазниц, органов слуха, полости носа, служат местом прикрепления мышц и образуют отверстия для прохождения кровеносных сосудов и нервных волокон. Хрящевые структуры формируют наружную часть носа и ушные раковины, а в младенческом возрасте ещё и замещают некоторые части костей, обеспечивая подвижность и предотвращая тем самым детский травматизм во время родов.

Мышцы головы окружают череп сравнительно тонким покровом. От их строения и степени развития зависят некоторые черты лица, особенности мимики и возможность свободного передвижения нижней челюсти, благодаря чему осуществляется процесс жевания. Как правило, мышечные волокна плотно прикрепляются к костям и на всём протяжении повторяют форму черепа.

Затылочная кость

Строение черепа человека (фото с описанием поможет сориентироваться в анатомическом расположении костей) включает одну из самых крупных костей – затылочную. Представляет она из себя плоскую, округлую правильной формы кость, имеющую широкое отверстие для позвоночного столба. Снаружи она выпукла, внутри – вогнута.

Это непарная кость и включает в себя 4 отдела, окружающие данное отверстие:

- базилярную часть — впереди от отверстия для позвоночного столба (если смотреть на череп «лицом»);

- две латеральные части, располагающиеся по сторонам от столба;

- затылочная чешуя располагается позади от столба.

Базилярная часть имеет 4 угла и спереди переходит в клиновидный отдел, крепясь к кости с помощью хрящевого нароста. А латеральные части сливаются с височными, также соединяясь хрящевой тканью. Они располагаются вдоль позвоночного столба с обратной стороны, перетекая впереди в базилярную часть, сзади – в затылочную чешую. По мере перехода с края затылка к центру черепа, она утончается.

Возрастные особенности формирования черепа

Главную роль в формировании черепа человека играет головной мозг, органы чувств и жевательные мышцы. В процессе взросления строение черепа человека изменяется.

У новорожденного кости черепа заполнены соединительной тканью. Обычно у младенцев образуется шесть родничков, которые закрываются соединительными пластинами – клиновидного и сосцевидного типа.

Череп новорожденного эластичен и его форма может изменяться, поэтому плод проходит через родовые пути без повреждений головного мозга.

Переход соединительной ткани в костную ткань происходит в 2-х летнем возрасте, когда роднички полностью закрываются.Строение черепа человека взрослого и ребенка различное. Развитие черепа проходит в несколько основных этапов:

- От рождения до 7 лет – это этап равномерного и энергичного роста. В период с одного года до трех лет активно формируется задняя часть черепа. К трем годам с появлением молочных зубов и развитием жевательной функции у ребенка формируется лицевой череп и его основание. К концу первого периода череп приобретает длину, которая аналогична длине взрослого человека.

- С 7 до 13 лет – это период медленного роста свода черепа. К 13 годам полость свода черепа достигает 1300 см³.

- После 14 лет до зрелого возраста – это период активного роста лобного и лицевого отделов головного мозга. В этот период усиленно проявляются половые различия. У мальчиков череп вытягивается в длину, а у девочек сохраняется его округлость. Общая вместимость черепа 1500 см³ у мужчин и 1340 см³ у женщин. Мужской череп в этот период приобретает выраженную рельефность, а у женщин он остается более сглаженным.

- Пожилой возраст – это период изменения черепа, связанный со старением организма, выпадением зубов, уменьшением жевательной функции и изменением жевательных мышц. Если у человека в этот период выпали зубы, то челюсть перестает быть массивной, уменьшается эластичность и прочность черепа.

Клиновидная кость

Клиновидная кость спрятана внутри головы и имеет квадратную форму. По сторонам от нее разрастаются отростки кости. Сзади она переходит в затылочную, благодаря хрящевой ткани, которая со временем окостеневает, превращается в единую кость. Спереди от центральной части клиновидного кости существует небольшая выемка, рассчитанная на расположение гипофиза.

С передней стороны от отверстия для гипофиза, с каждой из его сторон существует еще два крошечных отверстия для проходящих нервов и глазной артерии. С обратной стороны клиновидная кость смотрит на носовую область, которая является скрытой носовой стенкой.

С обеих сторон от центра находятся дырочки, соединяющие нос с центральной системой. С той же стороны клиновидной кости, обе стороны отростки являются задними стенками глазниц. Эти отростки имею по определенное количество отверстий, которые служат проходами для нервов и сосудов ЦНС. Снизу отростки крепятся к небу.

Травмы черепа

Травмы такого рода, как правило, имеют очень серьезные последствия. К основным травмам относятся:

- Перелом свода (открытый и закрытый). В этом случае повреждается внутренняя костная пластина. Костные отломки, вдавливаясь в мозг, могут повредить его оболочку и мозговое вещество. При разрыве сосудов оболочки формируются гематомы. При закрытом переломе гематома расплывчатая, не имеет четких границ. В этом случае очаговые симптомы не наблюдаются.

- Перелом основания. Характеризуется трещинами, которые распространяются на глазницы и кости носа.

- Черепно — мозговая травма (с сотрясением мозга). Механическое повреждение черепа и внутричерепных образований (мозговых оболочек, нервов, сосудов).

По характеру переломов выделяют следующие виды:

- Линейные переломы. Такие переломы напоминают тонкую линию. Не наблюдается смещения костных обломков.

- Вдавленные переломы. Происходят при сдавливании в коробку черепа. В результате наблюдается вдавливание обломков в коробку черепа, что может повредить мозговую оболочку, сосуды, нервы и вещество, вызвать размозжение мозга и гематомы.

- Оскольчатые переломы. В этом случае образуется несколько костных осколков. Они могут повредить мозг и мозговую оболочку.

Причины развития травм

Чаще всего причины переломов и ушибов возникают по следующим причинам:

- падение с высоты;

- сильные удары по голове массивным тяжелым предметом;

- автомобильные аварии.

Такого рода травмы получают молодые люди или люди среднего возраста, а также лица, склонные к бытовым ссорам, дракам и любители алкогольных напитков. При занятиях спортом на профессиональном уровне наблюдаются травмы при неудачных падениях. Транспорно — дорожные происшествия при вождении автомобиля или мотоцикла очень часто заканчиваются черепными травмами.

Переломы могут случиться у детей, к тому же это достаточно частое явление. У детей травмы происходят по причине падения, ударов по голове. Поскольку организм ребенка слабее, то и последствия могут быть намного серьезнее.

Симптомы

Чаще всего наблюдаются линейные неосложненые переломы, которые сопровождаются гематомами в местах, где локализуется сосцевидный отросток. Происходит кровоизлияние в среднее ухо, а через придаточные носовые пазухи и уши вытекает спинномозговая жидкость. При переломе височной кости наблюдается повреждение лицевого нерва и разрушение слуховых косточек.

Тяжелой травмой является перелом лобной кости, который сопровождается сотрясением мозга или ушибом. Такие травмы возникаю после сильного удара.

В результате возникают сильные головные боли, тошнота, рвота, головокружение, потеря сознания, нарушение зрения.

Также могут наблюдаться кровотечение из ушей, припухлость лба и лица, что свидетельствует о скопление воздуха под кожей данных участков. При переломе лобной кости требуется срочное лечение, поскольку это очень серьезная травма.

Конечно, признаки зависят от тяжести травмы и вида повреждения мозговых структур. Могут наблюдаться самые разные нарушения сознания, включительно его потеря и кома. Повреждение нервов и мозга приводят к параличам, парезам, нарушению чувствительности и мозговому отеку, который проявляется следующими симптомами: распирающими головными болями, нарушением сознания, рвота и тошнота.

При сдавливании мозгового ствола наблюдается нарушение нарушением дыхания и кровообращения и угнетения реакции зрачка.

Следует помнить, чем тяжелее травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. При развитии внутренней гематомы могут наблюдаться периоды потери сознания и просветления.Переломы черепа у ребенка происходят совсем не так как у взрослого. Часто бывает так, что ребенок после травмы чувствует себя удовлетворительно, к тому же не наблюдаются никакие симптомы. Поскольку лобная часть развивается у него до подросткового возраста, то именно в этот период могут наблюдаться последствия перенесенных ранее травм.

Источник: https://gb4miass74.ru/bolezni/osnovanie-cherepa.html

Краниосиностоз, или преждевременное сращение костей черепа

Краниосиностоз характеризуется преждевременным сращением одного или более черепных швов, что часто приводит к ненормальной форме головы. Это может быть результатом первичного неправильного окостенения (первичный краниосиностоз) или, что чаще встречается, нарушения роста головного мозга (вторичный краниосиностоз).

Заболевание зачастую возникает внутриутробно или в очень раннем возрасте. Оно поддается исключительно хирургическому лечению, хотя положительный исход возможен не во всех случаях.

Классификация краниосиностоза и причины его развития

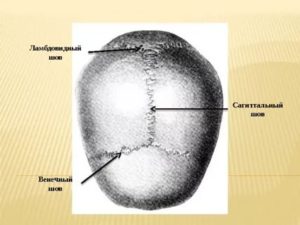

Нормальная оссификация свода черепа начинается в центральной области каждой кости черепной коробки и проходит наружу к черепным швам. Что показывает на норму?

- Когда венечный шов отделяет две лобные кости от теменных костей.

- Метопический шов отделяет лобные кости.

- Сагиттальный шов отделяет две теменные кости.

- Лямбдовидный шов отделяет затылочную кость от двух теменных костей.

Основным фактором, который сдерживает несвоевременное сращение костей черепа, считается продолжающийся рост мозга. Стоит подчеркнуть, что нормальный рост каждой черепной кости происходит перпендикулярно к каждому шву.

- Простой краниосиностоз — это термин, используемый в ситуациях, когда только один шов сращивается преждевременно.

- Термин комплексный, или соединительный краниосиностоз, используется для описания преждевременного сращения нескольких швов.

- Когда дети, показывающие симптомы краниосиностоза, также страдают другими уродствами тела, это называется синдромальным краниосиностозом.

Первичный краниосиностоз

При преждевременном сращении одного или более швов рост черепа может быть ограничен перпендикулярными швами. Если несколько швов сращиваются в то время, когда мозг все еще меняется в размерах, внутричерепное давление может увеличиться. И это часто заканчивается рядом сложнейшей симптоматики, вплоть до летального исхода.

https://www.youtube.com/watch?v=S82bC4k93SI

Разновидности первичного краниосиностоза (преждевременного сращения)

- Скафоцефалия — стреловидный шов.

- Передняя плагиоцефалия — первый венечный шов.

- Брахицефалия — двусторонний венечный шов.

- Задняя плагиоцефалия — раннее закрытие одного ламбдовидного шва.

- Тригоноцефалия — преждевременное сращение метопического шва.

Вторичный краниосиностоз

Чаще, чем при первичном типе, эта разновидность патологии может привести к раннему сращению швов по причине первичной недостаточности роста мозга. Поскольку рост мозга контролирует расстояние костных пластинок друг от друга, расстройство его роста является основной причиной преждевременного сращивания всех швов.

При этой разновидности патологии внутричерепное давление, как правило, нормальное, и тут редко бывает нужда в хирургии. Как правило, отсутствие роста мозга приводит к микроцефалии. Преждевременное закрытие шва, не создающее угрозу роста мозга, также не требует хирургического вмешательства.

Внутриматочные пространственные ограничения могут играть определенную роль в преждевременном сращении швов черепа плода. Это было продемонстрировано в наблюдениях при корональном краниосиностозе. Другие вторичные причины включают в себя системные расстройства, влияющие на костный метаболизм, такие как рахит и гиперкальциемия.

Причины и последствия раннего краниосиностоза

Несколько теорий были предложены для этиологии первичного краниосиностоза. Но наиболее широкое распространение получил вариант с этиологией первичного дефекта в мезенхимальных слоях костей черепа.

Вторичный краниосиностоз, как правило, развивается наряду с системными расстройствами

- Это — эндокринные нарушения (гипертиреоз, гипофосфатемия, дефицит витамина D, почечная остеодистрофия, гиперкальциемия и рахит).

- Гематологические заболевания, которые вызывают гиперплазию костного мозга, например, серповидно-клеточная болезнь, талассемия.

- Низкие темпы роста головного мозга, в том числе микроцефалия и ее основные причины, например, гидроцефалия.

Причины синдромального краниосиностоза заключаются в генетических мутациях, ответственных за рецепторы факторов роста фибробластов второго и третьего класса.

Другие важные факторы, которые стоит учитывать при изучении этиологии заболевания

- Дифференциация плагиоцефалии, что часто является результатом позиционного сращения (который не требует операции и достаточно часто встречается) от сращения лямбдовидного шва, является чрезвычайно важным аспектом.

- Наличие нескольких сращений наводит на мысль черепно-лицевого синдрома, который часто требует диагностической экспертизы в педиатрической генетике.

Симптомы краниосиностоза и методы диагностики

Краниосиностоз во всех случаях характеризуется неправильной формой черепа, которая у ребенка определяется по типу краниосиностоза.

Основные признаки

- Жесткий костный хребет, хорошо пальпируемый по ходу патологичного шва.

- Мягкое место (родничок) исчезает, голова ребенка меняет форму, чувствительность в этих областях, как правило, изменена.

- Голова ребенка не растет пропорционально с остальной частью тела.

- Повышенное внутричерепное давление.

В некоторых случаях, краниосиностоз не может быть заметен в течение нескольких месяцев после рождения.

Повышенное внутричерепное давление является частым признаком всех типов краниосиностозов, за исключением некоторых вторичных патологий.

Когда только один шов сращивается преждевременно, повышенное внутричерепное давление встречается менее чем у 15 % детей.

Тем не менее, при синдромальном краниосиностозе, где участвуют несколько швов, повышение давления может наблюдаться в 60 % случаев.

Если ребенок страдает легкой формой краниосиностоза, болезнь не может быть замечена, пока пациенты не начинают испытывать проблемы по причине увеличения внутричерепного давления. Это обычно происходит в возрасте от четырех до восьми лет.

Симптомы повышенного внутричерепного давления

- Начинаются со стойких головных болей, как правило, ухудшающихся утром и в ночное время.

- Проблем со зрением — двоением, помутнением зрения или нарушением цветного зрения.

- Необъяснимого снижения умственных способностей ребенка.

Если ребенок жалуется на любой из вышеперечисленных симптомов, следует обратиться к педиатру как можно скорее. В большинстве случаев эти симптомы не будут вызваны повышенным внутричерепным давлением, но их нужно непременно изучить.

При отсутствии лечения, другие симптомы повышенного внутричерепного давления могут включать в себя:

- рвоту;

- раздражительность;

- вялость и отсутствие реакции;

- опухшие глаза или трудности в наблюдении за движущимся объектом.

- нарушения слуха;

- затрудненное дыхание.

При внимательном рассмотрении черепа становится ясно, что его форма не всегда подтверждает диагноз краниосиностоза. В таких случаях применяют ряд методов визуального исследования, например, рентгенограмма черепа.

Рентгенография выполняется в нескольких проекциях — передней, задней, боковой и сверху. Преждевременно сращенные швы легко идентифицировать по отсутствию связных линий и наличию костных гребней по линии шва. Сами швы либо не видны, либо их локализация показывает доказательства склероза.

Черепная компьютерная томография с трехмерной проекцией, как правило, не требуется большинству младенцев. Метод иногда выполняется, когда операция рассматривается в качестве следующего шага лечения или если результаты рентгенограммы неоднозначны.

Методики коррекции патологии, возможные осложнения и последствия

В последние 30 лет в современной медицине сложилось более глубокое понимание патофизиологии и лечения краниосиностоза.

В настоящее время хирургия, как правило, остается основным типом лечения для коррекции деформации черепа у детей со сращениями 1-2 швов, приводящих к уродливой форме головы.

Для детей с микроцефалией, что часто наблюдается при умеренном краниосиностозе, хирургия обычно не требуется.

При составлении терапевтической схемы, специалисты обязательно учитывают ряд моментов.

- У пациентов с микроцефалией должна быть изучена причина этого заболевания.

- При первом обращении измеряется окружность головы в продольном направлении и в дальнейшем проводится наблюдение за изменениями. Врач должен убедиться в нормальном росте мозга у пациентов с первичным краниосиностозом.

- Регулярно должны проводиться наблюдения за признаками и симптомами повышенного внутричерепного давления.

- Если есть подозрение о повышенном внутричерепном давлении, то тут весьма уместно нейрохирургическое консультирование.

- Для сохранения зрительных функций у пациентов с повышенным внутричерепным давлением следует провести дополнительные офтальмологические консультации.

Хирургическое лечение обычно планируется при повышенном внутричерепном давлении или для коррекции деформации черепа. Операция, как правило, выполняется в первый год жизни.

Условия для хирургического вмешательства

- Если форма головы не изменяется в лучшую сторону в возрасте двух месяцев, то аномалия вряд ли изменится с возрастом. Раннее вмешательство показано, если дети могут стать кандидатами для проведения минимально инвазивной хирургии. Стоит отметить, что деформация более заметна в грудном периоде, и она может становиться менее очевидной с возрастом.

- Когда ребенок растет, у него появляется больше волос, видимые проявления аномалии могут уменьшаться.

- Показания для хирургической коррекции краниосиностоза зависят от возраста, общего состояния ребенка и количества преждевременно сращенных швов.

- Хирургическое лечение черепной или черепно-лицевой деформации выполняется у детей в возрасте 3-6 месяцев, хотя среди хирургов варьируется разнообразие подходов.

Хирургическое вмешательство у младенцев может привести к относительно большим потерям объема крови. Соответственно, должны быть рассмотрены минимально инвазивные хирургические методы.

Одним из перспективных является использование интраоперационной транексамовой кислоты.

Пациентов с показаниями к хирургической коррекции краниосиностоза подвергали предварительной обработке эритропоэтином и транексамовой кислотой, что позволяло поддерживать более низкие объемы потери крови.

Другие особенности оперативного вмешательства

- Хирургическое лечение у младенцев в возрасте старше 8 месяцев может быть связано с замедлением роста черепа.

- Младенцы с диагностированным синдромальным краниосиностозом должны быть прооперированы как можно скорее.

- Результаты операции лучше, если она выполняется у грудных детей возрастом младше 6 месяцев.

- Пациентам с соответствующими дефектами лица, возможно, потребуется поэтапный подход — хирургическое лечение усилиями целой команды многопрофильных специалистов.

- В некоторых случаях могут потребоваться формовочные шлемы, которые применяются в особо тяжелых случаях.

Оцените — (3 4,00 из 5)

Загрузка…

Источник: https://www.operabelno.ru/kraniosinostoz-ili-prezhdevremennoe-srashhenie-kostej-cherepa/