Дистрофия сетчатки при беременности

Лазерная коагуляция сетчатки при беременности: как проводится, особенности

Сетчатка

— один из основных элементов органа зрения, который отвечает за способность человека видеть окружающий мир. Несмотря на расположение глубоко внутри глазного яблока, она подвергается негативным изменениям, способным привести к слепоте. Самым распространенным заболеванием этой части глаза является отслойка сетчатки, риск возникновения которой повышается у беременных женщин.

Единственным способом профилактики слепоты из-за этой патологии врачи называют лазерную коагуляцию сетчатки (сокращенно ЛКС). Микрохирургическая операция проводится без нарушения целостности тканей глаза.

В процессе воздействия на структуры глаза лазером происходит коагуляция (свертывание) белков, благодаря чему сетчатка плотно «приваривается» к лежащему под ней сосудистому слою.

Процедура не требует специфической подготовки и реабилитации, в 95% случаев приводит к стойкому купированию патологических изменений.

Ретинит – воспаление сетчатки глаза

Можно ли при дистрофии сетчатки рожать самой? Источник: prozrenie.in.ua Воспалительный процесс в сетчатой оболочке глаза называется ретинитом. Не являются редкостью случаи, когда воспаление сетчатки сочетается с воспалением сосудистой оболочки глаза (хориодеи). В этом случае заболевание носит название хориоретинита или ретинохоиоидита.

Местом локализации воспалительного процесса могут быть различные области сетчатой оболочки: в ее центре, вокруг сосудов, а также возможно обширное распространение.

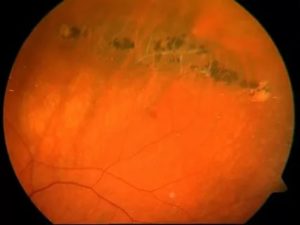

В результате патологического процесса происходит разрушение элементов сетчатки в области воспалительного фокуса (зоне поражения) вплоть до развития некроза тканей, развивается лимфоцитарная инфильтрация с образованием рубцовой ткани.

Это становится причиной ухудшения зрения, восстановить которое даже после лечения не всегда удается. Нередко у пациентов наблюдается возникновение геморрагии в тканях сетчатой оболочки и хориодеи.

Обычно воспаление сетчатки глаза развивается вследствие эндогенного или экзогенного инфицирования. Экзогенное инфицирование происходит в результате травм или ожогов глаза, а эндогенная инфекция проникает через кровеносные сосуды.

Ретиниты классифицируют по причине развития патологии. К эндогенным ретинитам относятся:- развивающиеся на фоне инфекционных заболеваний: сифилиса, туберкулеза, токсоплазмоза, сепсиса и др.;

- обусловленные патологиями кровеносной системы или нарушениями обмена веществ: лейкемией, сахарным диабетом и др.;

- возникшие вследствие вирусной инфекции: цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), герпеса, гриппа, лишая, кори и др.;

- имеющие неясную этиологию (экссудативный и опоясывающий);

- наследственного генезиса – сюда относятся все виды пигментного ретинита, которые иногда причисляют к ретинопатиям и дегенеративным процессам сетчатой оболочки.

К экзогенным ретинитам причисляют:

- травматические,

- постоперационные,

- солнечные и др.

Зачастую ретинит диагностируется как сопутствующее заболевание, обусловленное одним из вышеперечисленных патологических процессов. Лечение в таких случаях должно вестись в обоих направлениях.

Воспалительный процесс в сетчатой оболочке не сопровождается болезненностью, поэтому пациенты обычно жалуются на нарушения качества зрительной функции:

- снижается острота зрения;

- наблюдаются дефекты поля зрения: некоторые участки могут выпадать, возможно возникновение «туннельного зрения»;

- в редких случаях нарушается цветовосприятие;

- снижается адаптация зрения в темное время суток («куриная слепота»);

- проявляется фотопсия – возникновение перед глазами световых явлений: молний, вспышек и искр;

- возникает метаморфопсия – искаженность или расплывчатость изображений предметов.

При дальнейшем прогрессировании патологии образуются обширные хориоретинальные рубцы, продолжается стойкое ухудшение зрения, могут возникать кровоизлияния в стекловидное тело и сетчатую оболочку, существует риск отслойки сетчатки и развития атрофии зрительного нерва.

Кроме того, опасность представляет возможность возникновения воспалительного процесса в других глазных тканях. Невнимательное отношение к проявлениям заболевания чревато очень тяжелыми последствиями. Диагностика воспаления сетчатой оболочки происходит с применением различных офтальмологических тестов.

Она включает в себя использование визометрии, компьютерной периметрии, цветового тестирования, определения полей зрения, офтальмоскопии, биомикроскопии глазного дна и рентгенологического обследования: флюоресцентной ангиографии и оптической когерентной томографии.

Проведение этих процедур дает возможность обнаружить патологию и классифицировать ее, а для большей полноты клинической картины проводят анализ крови. Выявление точной причины развития ретинита позволяет назначить наиболее правильное лечение.

В зависимости от результатов диагностики для лечения применяют препараты противовирусного или противовоспалительного действия: антибиотики, местно – мази и капли с кортикостероидами.

В случаях специфического ретинита, возникшего на фоне общесоматического заболевания, терапия подбирается в соответствии с общей картиной лечения. Зачастую также дополнительно назначаются спазмолитики и сосудорасширяющие препараты, витамины и средства для улучшения обмена веществ.

Лечение ретинита обычно осуществляется в условиях стационара. К сожалению, при воспалении сетчатой оболочки избежать значительного ухудшения зрения и добиться полного восстановления зрительной функции не удается даже в случае проведения адекватного лечения.

Именно поэтому важно соблюдать меры профилактики осложнений при общесоматических заболеваниях, инфекционных и вирусных патологиях, а также избегать травм и ожогов, чтобы предотвратить такое опасное заболевание, как ретинит сетчатки глаза.

Реабилитационный период

После проведения самой процедуры и последующего осмотра, пациента выписывают домой. Качество зрения в первые часы после операции может быть довольно низким. Многие пациенты жаловались на возникновение тумана и пелены перед глазами. Спустя несколько часов этот эффект пропадает.

Существуют определенные ограничения после операции укрепления сетчатки лазером:

- Если операция была проведена в летний период, пациенту необходимо использовать очки с защитой от ультрафиолетовых лучей.

- Также необходимо контролировать уровень давления и содержания глюкозы и холестерина в организме.

- Несмотря на то что в области глаз может появиться дискомфорт, врачи строго воспрещают касаться их руками или растирать.

- Запрещаются любые физические нагрузки и подъем тяжестей.

- Первые несколько недель необходимо избегать длительных зрительных нагрузок.

Об успехе в достижении поставленного результата специалист сможет сказать через несколько недель после проведения операции. В большинстве случаев при нормальной регенерации организма процесс заживления занимает около двух недель.

Миопия и дистрофия

Можно ли самостоятельно рожать женщине с плохим зрением? Этот вопрос волнует многих будущих мам, страдающих, как правило, миопией, реже такими заболеваниями глаз, как астигматизм, дальнозоркость, врожденная катаракта, а так же перенесших операции на глазах – склеропластику, операции по поводу косоглазия, лазерную коррекцию зрения.

Безусловно, существуют и противопоказания и ограничения к естественным родам по состоянию глаз, но большинство из них являются временными. В акушерстве с давних времен существует мнение, что миопия высокой степени (более -6,0 диоптрий) является показанием к кесаревому сечению.

Однако современная практика показывает, что роды через естественные родовые пути возможны при данной патологии. Миопия, сама по себе, пусть даже высокой степени не может быть ограничением, и, тем более, противопоказанием к родоразрешению через естественные родовые пути.

Определяющим фактором, способным повлиять на принятие решения о родоразрешении является состояние сетчатки. Важно знать, что степень близорукости при угрозе развития осложнений со стороны сетчатки значения не имеет.

По данным литературы и из личного опыта, наиболее часто дистрофические изменения, и разрывы сетчатки встречаются при средней степени близорукости от 3 до 6 диоптрий. Что происходит при близорукости?

Дело в том, что при близорукости зачастую выявляются изменения анатомии и физиологии органа зрения: длина глаза увеличена, по сравнению с нормой, в результате чего происходит растяжение оболочек глаза и истончение сетчатой оболочки (сетчатки) на периферии.

Снижение кровообращения глаза приводит к понижению доставки кислорода и питательных веществ к сетчатке, что является причиной различных периферических дистрофий сетчатки (ПВХРД). В чем опасность?

Самой опасной формой периферических дистрофий сетчатки являются разрывы, решетчатая дистрофия, ретиношизис, смешанные формы дистрофий. У пациентов с разрывами сетчатки имеется риск возникновения одного из самых тяжелых офтальмологических заболеваний – отслоения сетчатки.Учитывая вышесказанное, уже на этапе планирования беременности, желательно начать наблюдаться у офтальмолога.

Естественные роды или кесарево сечение? Существуют общепринятые показания и противопоказания относительно состояния глаз и процесса родоразрешения. Роды через естественные родовые пути возможны в следующих ситуациях:

- Отсутствие патологических изменений на глазном дне.

- Наличие дистрофических изменений (ПВХРД), не подлежащих отграничению с помощью профилактической лазерной коагуляции сетчатки, в случае стабильной картины глазного дна за период беременности.

Абсолютные показания к родоразрешению хирургическим путем:

- Отслойка сетчатки во время настоящих родов.

- Отслойка сетчатки, диагностированная и прооперированная на 30–40-й неделе беременности.

- Ранее оперированная отслойка сетчатки на единственном видящем глазу.

Оносительные показания к родоразрешению путем операции кесарево сечение:

Источник: https://alternativa-mc.ru/glaza-bolezni/koagulyaciya-setchatki-pri-beremennosti.html

Дистрофия сетчатки глаза при беременности

С наступлением беременности практически каждая клеточка организма женщины претерпевает изменения. Могут измениться и клетки глаз. Причем это может отразиться не только ухудшением зрения, ведь нормальная беременность в принципе не влияет на рефракцию и чувствительность роговицы. Это могут быть другие осложнения, например, дистрофия сетчатки глаза и другие патологии.

Как понять, что с глазами что-то не так?

Большинство женщин в период беременности к своему самочувствию относятся более чем внимательно, поэтому мимо них не должны пройти такие тревожные симптомы, как:

- даже незначительное снижение зрения;

- мушки и вспышки света перед глазами;

- видимое изображение стало искаженным и расплывчатым;

- сужение полей зрения;

- появление дискомфорта при ношении контактных линз.

Если появились эти и другие непонятные симптомы со стороны глаз и зрения, то будущей маме нужно обязательно сходить на прием к офтальмологу! Он определит проблему и в случае необходимости назначит адекватное лечение: препараты, операцию и пр.

Состояние глаз и зрения напрямую зависит от ведомого образа жизни. В период беременности женщинам не рекомендуется долго сидеть за компьютером и даже читать, особенно с сильно наклоненной головой. Это может стать причиной отеков сосудов глаза и развития осложнений.

Одно из осложнений у беременных

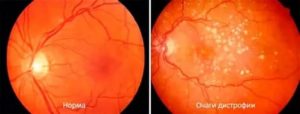

Одним из осложнений при беременности может стать дистрофия сетчатки глаза. Причины развития – отеки ее сосудов и дегенеративные изменения ее тканей, способные привести к снижению или полной потере зрения. Сама сетчатка – внутренняя оболочка глаза, содержащая фоторецепторные клетки, принимающие и передающие световые импульсы в мозг.

Причины развития патологии, помимо беременности:

- Диабет.

- Атеросклероз.

- Гипертония.

- Травмы и контузии глаз.

- Нарушения рефракции (близорукость, дальнозоркость).

В редких случаях патология может развиться после тяжелого гриппа и простуды. При этом возникнуть она может у взрослых и детей.

Виды дистрофических изменений

Дистрофия сетчатки глаза может быть центральной и периферической. Это зависит от локализации процесса.

Если поражена центральная часть – макула, то это центральная дистрофия или макулодистрофия.

Она в основном развивается у людей в пожилом возрасте. Причины: старческие изменения. Хотя есть наследственные формы патологии – пигментная и точечно-белая.

В случае периферической дистрофии, то это поражение боковых частей сетчатки. Обычно симптомы патологии отсутствуют, особенно на начальной стадии. При этом периферическая дистрофия не так безобидна. Причины: она может привести к отслоению сетчатой оболочки и значительному снижению зрения, если своевременное лечение отсутствовало.

В большинстве случаев периферические изменения наблюдаются у близоруких людей. Так как при средней и высокой миопии глазное яблоко увеличивается и сетчатка растягивается. Вследствие этого некоторые ее участки истончаются и разрываются. Это может привести к попаданию под сетчатку стекловидного тела и ее отслоению.

Периферическая дистрофия может поразить и людей с нормальным зрением, в том числе женщин после наступления беременности.

Можно ли самостоятельно предугадать опасность?

Дистрофия может проявиться незначительным снижением зрения, искажением изображения. Появляется темно-серое пятно перед глазом. При чтении может казаться, что выпадают некоторые буквы. Также может отличаться зрение здорового и больного глаза. Если возникли подобные симптомы, нужно обратиться к врачу.

Для самостоятельного определения проблем с сетчаткой можно воспользоваться тестом Амслера. Он представляет собой клетчатую решетку с темной точкой посередине. Для проведения теста потребуется:

- надеть очки и линзы (если они используются);

- закрыть один глаз;

- смотреть на точку, не отрывая взгляда;

- увидеть, что все клеточки ровные и одинаковые.

Если было обнаружено искажение хоть одной зоны, то обязательно нужно сходить к врачу – это тревожные симптомы. Возможно, им будут обнаружены друзы – мелкие очажки дистрофии на начальной стадии.

Обычно они на зрение не влияют, но требуют врачебного наблюдения, так как их развитие может обернуться сухой или влажной формой дистрофии.

При этом могут быть назначены препараты, замедляющие прогрессирование.

Сухая (неэкссудативная) дистрофия наиболее благоприятна. Она возникает вследствие давления друз на ткани сетчатки. Лечение этой формы обычно направлено на улучшение кровообращения в сетчатке. Для этого могут быть назначены сосудорасширяющие препараты, витамины и средства, улучшающие обменные процессы.

Лазерная профилактическая коагуляция

Лечение дистрофии зависит от формы заболевания, возраста, показаний и противопоказаний к тем или иным процедурам. Это могут быть препараты, вводимые внутрь глазного яблока, физиотерапевтические методики и пр.

Например, если проблемы с сетчаткой были выявлены при беременности, то женщине назначается профилактическая периферическая лазерная коагуляция.

Она заключается в «приваривании» лазером слабых мест сетчатки глаза. Точки коагуляции рубцуются и это укрепляет пораженные места. Операция занимает несколько минут, производится амбулаторно и считается безопасной и безболезненной.

Как правило, лазерное лечение дистрофии лучше проводить на 1-м или 2-м триместре беременности, главное – не позднее, чем за 3-5 недель до предполагаемых родов. После процедуры нужно будет пройти повторное обследование. Если все будет в норме, то офтальмолог может разрешить женщине самостоятельные роды.Лазерное лечение только снижает риск отслоения сетчатой оболочки, но не влияет на размеры глазного яблока и качество его дна. Поэтому вопрос «Можно ли рожать самой?» решается с учетом общего состояния сетчатки.

Когда нужно обследоваться?

С наступлением беременности нужно не только встать на учет, но и пройти полное обследование. Обычно этим занимается лечащий гинеколог – он определяет, каких специалистов нужно пройти, какие анализы сдать и пр.

Если у беременной женщины есть проблемы с глазами, то офтальмолога нужно будет посетить примерно 4 раза: 2 посещения на 10-14 неделе и 2 визита на 32-34 неделе.

Это нужно для того, чтобы врач мог следить за состоянием сетчатки и, если появятся тревожные симптомы, назначить лазерное лечение и не допустить отслоения.

Коротко о главном: как проходит лазерная коагуляция (видео):

Напоследок, хочется сказать о том, что многие беременные женщины с диагнозом «Дистрофия сетчатки глаза» ищут отзывы других женщин о том, было ли у них лазерное лечение, могут ли его заменить препараты и каким способом они рожали.

Ответы неоднозначны: одни говорят, что после коагуляции им разрешили рожать самостоятельно. Другие сетуют, что даже после укрепления сетчатой оболочки глаза, им назначали кесарево сечение.

Третьи же утверждают, что после осмотра другим специалистом, лазерное лечение и кесарево сечение были отменены.

Так что не стоит сразу расстраиваться, лучше посетить нескольких специалистов, чтобы убедиться в необходимости коагуляции.

Если у вас есть подобный опыт, можете поделиться им с другими женщинами, перед которыми встал выбор: естественные роды или кесарево сечение. Заранее спасибо за ваши комментарии!

Источник: https://sustavo.ru/info/distrofija-setchatki-glaza-pri-beremennosti/

Пхрд глаза: что это такое, степени тяжести, критерии диагноза, лечение патологии обоих глаз

Под сложным термином периферическая хориоретинальная дистрофия сетчатки скрывается патологическое состояние сетчатки, при котором ткани сетчатой оболочки глаза истончены.

Из-за различных нарушений (например, недостаток питательных веществ) возникает дистрофия тканей сетчатки, нарушается периферическое зрение, и в конечном счёте может произойти разрыв, отслоение сетчатки и полная потеря зрения.

Класснуть

Отправить

Вотсапнуть

Что это такое?

ПХРД — офтальмологическое заболевание, которое затрагивает периферические отделы сетчатки и характеризуется существенными изменениями в тканях. Самыми тяжёлыми последствиями заболевания являются отслойка сетчатки и слепота.

СПРАВКА! В отличие от ПВХРД, затрагивающей стекловидное тело, сосудистую оболочку и сетчатку, при хориоретинальной дистрофии повреждается только сосудистая оболочка и сетчатка.

Пусковым механизмом дистрофии обычно являются нарушения в сосудистом русле глаза. Питательные вещества и кислород не поступают к тканям или поступают в недостаточном размере, что и приводит к постепенному истончению сетчатой оболочки.

Коварство заболевания состоит в том, что, во-первых, его причины до конца не изучены, поэтому оно может появиться и у мужчин, и у женщин, и даже у маленьких детей, если имеет место генетический фактор.

Во-вторых, дистрофия сетчатки развивается очень медленно, поэтому изменения человеку не всегда заметны.То есть обнаружить вовремя дистрофические процессы почти никогда не удаётся, и диагноз ставится уже на этапы отслойки сетчатки.

Причины возникновения

Определить, из-за чего начался дистрофический процесс сетчатки, крайне сложно. В настоящее время нет единого врачебного мнения о пусковом механизме и причинах, вызывающих нарушения, но есть предположения относительно факторов риска. Эти факторы повышают вероятность возникновения дистрофии в любом возрасте.

- Наследственная предрасположенность.

- Травмы глаз.

- Заболевания сосудов, повышенная проницаемость их стенок.

- Прогрессирующая близорукость.

- Черепно-мозговые травмы.

- Воспалительные болезни глаз.

- Некоторые общие заболевания.

- Атеросклероз.

- Гипертония.

- Перенесённые инфекции (менингит, энцефалит).

- Сахарный диабет.

- Интоксикации.

Любой из этих факторов может привести к нарушению кровообращения и обменных процессов сетчатки, в результате чего появляются очаги поражения на сетчатке. Повышенная нагрузка на глаза, тяжёлые условия работы, отсутствие должного ухода и несоблюдение личной гигиены повышают вероятность возникновения периферической дистрофии хориоретинального типа.

Группы риска

ПХРД встречается в равной степени у мужчин и женщин, однако, есть категории людей, у которых выше риск столкнуться с этой патологией.

Это люди:

- с генетической предрасположенностью к данному заболеванию (хотя бы у одного из членов семьи была диагностирована ПХРД);

- старше 60 лет;

- с прогрессирующей миопией (близорукостью).

Также сильно рискуют люди, которые занимаются травмоопасными видами спорта, например, боксом, борьбой.

Близорукость является основным провоцирующим фактором дистрофических процессов, поскольку при этом нарушении зрения глазное яблоко вытягивается в длину, в результате чего растяжению подвергается и сетчатая оболочка.

Формы патологии

В зависимости от особенностей протекания заболевания, выделяют несколько форм патологии. Точно определить разновидность дистрофии можно только после тщательной диагностики с применением нескольких методов обследования.

Решетчатая

Название решетчатая было присвоено этому типу, потому что при обследовании на сетчатке виден рисунок из узких белых полос, напоминающий решётку или лестницу. Сами по себе эти полосы представляют собой сосуды, заполненные гиалином, которые пересекаются розоватыми или красными полосами — тончайшими тканями сетчатки.

Особенности решетчатой дистрофии хориоретинального типа:

- передаётся в основном лицам мужского пола;

- всегда развивается равномерно на обоих глазах;

- очень часто приводит к разрыву и отслойке сетчатки;

- встречается в 65% всех клинических случаев дистрофии;

- имеет тенденцию к медленному прогрессированию (может развиваться годами).

Из всех видов дистрофии решетчатая хуже всего поддаётся лечению.

По типу улиточного следа

В данном случае сетчатка при обследовании усыпана дырчатыми дефектами, напоминающими след улитки. В результате очаги сливаются и потому увеличиваются в размерах. Обычно повреждается зона сетчатки верхнего наружного квадрата.

Этот тип дистрофии чаще всего встречается у людей с высокой степенью миопии. Патология часто становится причиной разрыва сетчатки с её последующей отслойкой.

Инееподобная

Инееподобная дистрофия встречается с одинаковой частотой и у мужчин, и у женщин. Причиной этой патологии в большинстве случаев является наследственный фактор.

Диагноз ставится при обнаружении на сетчатки мелких желто-белых включений, которые симметрично поражают оба глаза. Внешне они напоминают хлопья снега. Вкрапления обычно находятся возле утолщённых сосудов, рядом с которыми нередко присутствуют пигментные пятна.

Инееподобная дистрофия развивается очень медленно и она не так опасна, как два предыдущих типа. Разрывы и отслоение сетчатки редко становятся следствием этого типа заболевания.

По типу булыжной мостовой

Особенностью этого типа дистрофии является её локализация в отдалённых периферийных участках сетчатки. При обследовании выявляются крупные белесые очаги вытянутой формы, возле которых иногда присутствует небольшое количество пигмента.

Как правило, очаги возникают в нижних участках глазного дна.

Ретиношизис

Ретиношизис — это непосредственно разрывы сетчатки, которые зачастую становятся причиной её отслоения. Заболевание свойственное для пожилых людей с сильной степенью близорукости, но может появляться и раньше, если есть наследственная предрасположенность.

В местах разрывов сетчатки образуются крупные кисты, которые заполняют с глиальным белком. Скопления белка формируют на поверхности сетчатки рельефные образования в форме звёздочек или окружностей.

Мелкокистозная

Для данной формы характерно появление мелких кист, отсюда и её название. Кисты располагаются на крайней периферии глаза, в основном из-за травмирования глаз. Кисты имеют свойство сливаться в единый очаг, увеличиваться в размерах, провоцировать дырчатые разрывы.

При осмотре специалист-офтальмолог обнаруживает множественные округлые образования насыщенного красного цвета.

Степени тяжести

Скорость прогрессирования и степени тяжести заболевания определяются типом дистрофии, которая присутствует в каждом конкретном случае.

В медицине принято выделять 5 стадий или степеней тяжести периферической хориоретинальной дистрофии:

- Патологические изменения без предразрывов.

- Наличие предразрывов (ламеллярных надрывов) или локального расслоения сетчатки.

- Наличие сквозных дефектов без локальной отслойки.

- Наличие сквозных дырчатых (атрофических или с эпителиальными тракциями) дефектов и локальная отслойка сетчатой оболочки (до 10% её площади).

- Клинически выраженная отслойка сетчатки (более 10% её площади).

Естественно, больше всего шансов на выздоровление при обнаружении патологии на первой или второй стадии, однако, диагноз обычно ставится уже при наличии сквозных дефектов или значительной отслойки сетчатки.

Симптомы

Основная опасность периферической дистрофии сетчатой оболочки любого типа заключается в отсутствии симптоматики на ранних этапах развития болезни — это скрытая угроза здоровью глаз. Поскольку дистрофия развивается очень медленно, ухудшение зрения тоже становится незаметным для человека.

Нарушения в периферической части сетчатки проявляются при частичном расслоении сетчатки или наличии разрывов следующими симптомами:

- появление «мушек» перед глазами;

- световые вспышки;

- ухудшение зрения равномерно на обоих глазах;

- повышенная светочувствительность;

- сужение поля зрения;

- образование тёмных пятен перед обоими глазами.

При разрыве сетчатки появляются слепые зоны, зрение сильно ухудшается, изображение искажается.

Как ставится диагноз?

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо обратиться к врачу-офтальмологу. В дальнейшем диагностику и лечение могут проводить и другие специалисты, включая ретинолога, офтальмохирурга, лазерного-хирурга офтальмолога.

Поставить диагноз можно только после проведения нескольких диагностических процедур.

- Визиометрия — метод исследования, позволяющий обнаружить близорукость, дальнозоркость и другие виды нарушения зрения. Снижение остроты зрения указывает на дегенеративные изменения сетчатки. Это классический и всем известный способ проверки зрения, при котором человек садится на определённом расстоянии от таблицы Сивцева и воспроизводит буквенные, числовые или ряды с изображениями. Потом требуется сделать то же самое, прикрывая поочерёдно каждый глаз.

- Периметрия — определение сужения полей зрения и появления слепых пятен. Когда «слабые места» выявляются, можно сделать вывод о локализации очагов поражения. Аналогичные проблемы можно обнаружить с помощью методов кампиметрии и сетки Амслера.

- Офтальмоскопия — изучение патологических изменений сетчатки. При данном методе диагностики специалист изучает глазное дно с помощью офтальмоскопа, предварительно расширив зрачок. Для исследования дальних участков сетчатки применяется трехзеркальная линза Гольдмана.

- Склерокомпрессия — просмотр самых отдалённых участков глазного дна. Этот метод является частью офтальмоскопии: во время процедуры врач аккуратно сдавливает склеру, чтобы сетчатка сместилась к центру.

- Инструментальные методы исследования: оптическая когерентная томография, электрофизиологические исследования.

Данные всех методов диагностики вносятся в карту пациента, после чего специалист может поставить окончательный диагноз, включая разновидность и степень дистрофии.

Лечение

К сожалению, в настоящее время дистрофия сетчатки не поддаётся полному лечению. Терапия направлена на замедление дегенеративных процессов в сосудистом и сетчатом отделах глаза, замедление потери зрения или даже его частичное восстановление, улучшение кровообращения и питания глаз.

Медикаментозным способом

Лечение медикаментозным способом — это возможность приостановить развитие заболевания, если оно выявлено на ранних этапах. Консервативная терапия включает приём нескольких групп медикаментов.

- Антиагреганты разжижают кровь, улучшают кровоток и препятствуют тромбообразованию. К ним относят Клопидогрель, Ацетилсалициловую кислоту, Тиклопидин. Препараты вводят внутривенно или принимают в форме таблеток.

- Вазодилататоры и ангиопротекторы — средства для укрепления и расширения кровеносных сосудов (Аскорутин, Компламин, Но-шпа, Папаверин).

- Гиполипидемические препараты направлены на снижение уровня холестерина в крови. Аторвастатин, Метионин, Симвастатин и прочие средства из этой группы назначаются людям, страдающим атеросклерозом.

- Витаминные комплексы для поддержания здоровья глаз (Черника-форте, Окювайт-лютеин, витамины группы В).

- Препараты, улучшающие микроциркуляцию, вводятся напрямую в глазную структуру. К таким средствам относится Пентоксифиллин.

- Полипептиды (Ретиноламин).

- Капли, гели и мази для глаз, содержащие витамины и биологически активные вещества, которые улучшают обмен веществ (Офтальм-Катахром, Тауфон, Эмоксипин).

- Луцентис — препарат, который препятствует разрастанию новых патологических кровеносных сосудов.

Источник: https://proglaza.net/zabolevaniya/phrd-glaza

Отслоение сетчатки глаза при беременности — причины, симптомы

Беременность – период резкого перестроения гормонального фона женщины. В связи с ним организм будущей мамы более подвержен к нарушениям и заболеваниям всех органов. Нестабильность уровня гормонов может спровоцировать ухудшение функций органов зрения. Одно из них – отслоение сетчатки глаза при беременности.

Что это такое

Тонкий внутренний слой нервной ткани задней части глазного яблока, отвечающий за передачу света называют сетчаткой. Этот сложный орган помогает воспринимать мозгу поступающее со светом изображение.

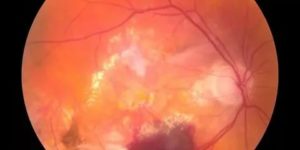

Отслоение сетчатки глаза при беременности – это стремительное разделение слоя фоторецепторов и капилляров. Между ними образовывается наполненное жидкостью пространство. Нарушается питание наружного слоя, что провоцирует отмирание клеток и последующую слепоту.

Чаще всего нарушение проявляется у женщин с нарушениями зрительных функций и гипертоников.

Виды

Офтальмологи подразделяют отслоение на виды.

- Первичное – рематогенное. Провоцируется разрывом сетчатой оболочки.

- Вторичное – экссудативное.

- Тракционное. Возникает в результате повышенного натяжения слоя стекловидным телом глаза.

Тяжесть патологии зависит от площади поражения фоточувствительного слоя. При любом виде нарушения требуется неотложная терапия. Иначе будущая мама ослепнет.

Причины

Причинами отслоения сетчатки глаза при беременности специалисты отмечают травмы с разрывом самого слоя и присутствие жидкости в местах нарушения целостности. Вторичный вид заболевания характерен при появлении внутриглазных опухолей и новообразований.

Факторами, провоцирующими развитие заболевания у беременных, выступает:

Физические нагрузки, миопия также провоцируют развитие болезни. Нередко причиной отслоения становится токсикоз на ранних сроках или гестоз.

Чем опасно

Заболевание быстро ухудшает качество и остроту зрения у беременной. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, возможно усиление дистрофических изменений.

Это приводит к появлению кист. Сам фоточувствительный слой может стать более твердым и плотным, также его подвижность понижается. Среди осложнений – возникновение глаукомы, катаракты. При этом сосуды задней стенки глазного яблока истончаются и повышается риск кровотечений.

На развивающуюся маленькую жизнь болезнь не оказывает прямого влияния. Однако резко меняется самочувствие и состояние будущей мамы, что обязательно отражается на плоде.

Когда и к какому врачу обратиться

При тревожных проявлениях женщине необходимо описать свое состояние ведущему гинекологу. Он даст направление на консультацию к офтальмологу.

Первый осмотр окулиста назначается на сроке 10-14 недель. Если развития нарушений в глазном дне при беременности выявлено не было – дата повторного приема назначается ближе к 36 неделе.

При выявлении предрасположения к расслоению сетчатки глаза при беременности посещение окулиста показано ежемесячно.

Диагностика

Врач объяснит, как проверяют сетчатку глаза при беременности и проведет весь комплекс диагностических процедур.

Стандартные — периметрические манипуляции, биомиоскопия, обследование энтопических феноменов (оценивание функционирования фоточувствительного слоя) и офтальмоскопия с тщательным исследованием глазного дна.

Специальные исследования представлены:

- тонометрией;

- сканированием ультразвуком;

- обследованием функций зрительного нерва с помощью электроэнцефалографии;

- электроокулографией;

- электроретинографией.

Инструментальные методы диагностики помогают выявить травмы сосудов внутри глаза и образовавшиеся отеки. Офтальмоскопия помогает оценить область поражения, локализацию болезни.

В случае подтвержденного диагноза беременной не рекомендуют естественные роды. В таких случаях назначают кесарево сечение.

При тяжелых формах патологии проводится безопасное хирургическое лечение.

Это опасная болезнь. Самопроизвольное исцеление невозможно. Врач объяснит, что делать беременной при отслоении сетчатки глаза, подберет методы терапии. Выбор курса лечения проводится с учетом состояния здоровья каждой пациентки.

От заболевания можно избавиться только с помощью микрохирургических вмешательств. Проведенное лечение на ранних этапах болезни дает эффективные результаты и вероятность полного восстановления зрительных функций возрастает.

Материал подготовлен

специально для сайта kakrodit.ru

под редакцией врача Глушаковой Н.А.

Специальность: терапия, кардиология, семейная медицина.

Источник: https://kakrodit.ru/otsloenie-setchatki-glaza/

Дистрофия сетчатки у беременных. Чем опасна и как ее лечить?

С наступлением беременности практически каждая клеточка организма женщины претерпевает изменения. Могут измениться и клетки глаз. Причем это может отразиться не только ухудшением зрения, ведь нормальная беременность в принципе не влияет на рефракцию и чувствительность роговицы. Это могут быть другие осложнения, например, дистрофия сетчатки глаза и другие патологии.