Глазное дно

Проверка глазного дна

Глазное дно – внутренняя поверхность глазного яблока. Именно оно позволяет врачам заглянуть «внутрь» зрительного аппарата.

Практически все заболевания отражаются на глазном дне.

Поэтому офтальмоскопия (проверка глазного дна) всегда входит в офтальмологическое обследование. При проведении процедуры можно оценить состояние других глазных органов (сетчатки, роговицы, хрусталика). Офтальмоскопия позволяет выявить заболевание на ранней стадии.

Нормальное состояние глазного дна

Сетчатка глаза разного цвета (чаще всего, оттенки красного). Цвет сетчатки глаза зависит от:

- расы обследуемого пациента (как правило, у людей негроидной расы сетчатка имеет более темные оттенки (до темно-красного), у европейцев сетчатка – бледная);

- количества сосудов и количества крови, которая циркулирует в них;

- уменьшения/увеличения пигмента;

- развития в организме патологий (офтальмологического и не офтальмологического характера).

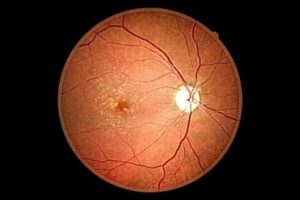

Здоровая сетчатка имеет одинаковый оттенок на всей исследуемой области. Отсутствуют полосы, темные пятна. Если на сетчатке появляются темные пятна, полосы разного размера, то это говорит о недостаточном количестве пигмента.

Место, из которого расходятся нервные волокна, невелико (по сравнению, со всем диаметром исследуемой области). При нормальном состоянии глазной нерв имеет розоватый оттенок. Нерв находится в том месте, откуда расходятся в разные стороны нервные волокна.

Представляет собой небольшой круг, вокруг пучка с нервными волокнами. Чем старше пациент, тем бледнее его глазной нерв.

Если нервные волокна собираются в полукруг, то это говорит о проблемах с глазным нервом. Возможно отслоение части нерва или частичная атрофия глазного органа (утрата функциональности).При обследовании изучается:

- Цвет сетчатки. Отклонение от нормального цвета связано с изменением количества пигмента (изменяется при воспалительных процессах – ретините), кровоизлиянии, дистрофии, частичной атрофии зрительного органа. У пожилых людей отмечается бледный цвет сетчатки. В пожилом возрасте наступает постепенная деградация зрительного органа (образуется рыхлое пятно при обследовании глазного дна и бледное глазное дно).

- Диск глазного нерва. При патологиях отмечается изменение контура, размер. Диск при атрофии практически не имеет цвета. Контур замытый, расплывающийся.

- Реакция на свет. В зрительный аппарат пускают небольшой пучок света. Острая реакция на свет говорит о наличии заболевания.

- Фокусировка.

- Сосудистая система. В норме – сосуды не имеют темных полос, пятен. Имеют одинаковый размер (почти) на протяжении всей исследуемой области. Если сосуды увеличены/уменьшены, то в организме пациента протекает патология.

На состояние глазного дна влияет большое количество параметров. Офтальмоскопия – действенная процедура, которая позволяет выявить заболевание на ранних стадиях.

Показания к обследованию глазного дна

Обследование глазного дна назначают в следующих случаях:

- подозрение на отслойку сетчатки;

- сосудистые изменения в глазах;

- при механическом повреждении (ожогах, солнечном воздействии, травмах) назначают офтальмоскопию для установления наличия повреждений глазных органов.

- подозрение на офтальмологические заболевания (воспалительные и/или инфекционные процессы, атрофии (полная или частичная утрата функциональности), дистрофии глазных органов);

- при сахарном диабете 2-3 раз в год человек должен проходить офтальмоскопию (люди с сахарным диабетом входят в группу риска по развитию заболеваний офтальмологического характера);

- детский возраст;

- беременным женщинам необходимо проходить офтальмоскопию несколько раз в год (беременные женщины находятся в группе риска по появлению глазных заболеваний любого характера).

Рекомендуется 1 раз в год проходить обследование глазного дна всем категориям людей. Даже в том случае если жалобы отсутствуют. Офтальмоскопия позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Выявление патологии на ранней стадии ведет к успешному полному лечению и отсутствию осложнений в дальнейшем.

Методы обследования глазного дна

Существуют несколько методик обследования глазного дна. Выбор осуществляется индивидуально с учетом особенностей болезни глазного дна. Может проводиться как один метод обследования, так и совокупность из нескольких указанных ниже методов.

Прямая офтальмоскопия

Процедура, при которой осматривается зрительный орган при значительном увеличении. Такое увеличение происходит за счет применения специальной насадки на щелевую лампу (устройство для проведения процедуры). Сначала врач обследует расходящийся пучок нервных волокон.

После чего свое внимание переводит на диск (зрительный нерв). Далее постепенно офтальмолог исследует всю сетчатку глаза (начинает с центра).

Основное преимущество прямой офтальмоскопии – значительное увеличение глазного дна. Позволяет выявить малейшие повреждение и отклонения от нормы.

Недостатки:

- нельзя точно сказать о наличии воспаления сетчатки;

- исследование сосредоточено, в основном, на центре сетчатки глаза, что негативно сказывается на выявлении некоторых патологий (может не выявить отслоение сетчатки).

Прямая офтальмология считается наиболее популярным методом обследования глазного дна. Используется в большинстве случаев, но требует (в основном) дополнительных методов исследования.

Обратная офтальмоскопия

Для проведения обратной офтальмоскопии используют офтальмоскопы со специальными встраивающимися линзами. Такие линзы чаще всего оснащены видеокамерами, которые транслируют получаемую информацию на компьютер.

Исследование проводится на небольшом расстоянии от зрительного органа пациента. Офтальмолог получает перевернутое изображение. Отсюда и название – обратная офтальмоскопия.

Такой способ исследования назначают в том случае, если пациент нуждается в хирургическом вмешательстве (в основном, операции на сетчатке глаза или глазном яблоке).

В инновационном центре «Сколково» презентовали новый препарат для лечения зрения. Лекарство не является коммерческим и не будет рекламироваться… Читать полностью

Преимущества проведения обратной офтальмоскопии:

- получение качественного изображения;

- возможно эффективное исследование всей области сетчатки (в том числе, и самых отдаленных);

- возможно исследование при помутнении хрусталика.

Основной недостаток – незначительное увеличение. При прямой офтальмоскопии получаемое изображение увеличивается в 15 раз. Тогда как при обратной – всего в 5.

Биомикроскопия

Исследование проводится с помощью специального инструмента – щелевая лампа. Обследование происходит за счет резкого контраста между освещенными и неосвещенными участками. Позволяет изучить состояние зрительных органов человека (роговицы, сетчатки, хрусталика, зрительного нерва). Биомикроскопия позволяет выявить наличие инородного тела в глазу после полученной травмы.

Лазерная офтальмоскопия

Современный метод обследования, появившийся совсем недавно. В последнее время набирает обороты и становится популярным среди пациентов.

В глаз направляется лазерный луч. Получаемое изображение транслируется на экране компьютера. Проведение процедуры позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. Можно проводить данное исследование при помутнениях, что является огромным плюсом. Все исследование может записываться на видеокамеру.

С помощью лазерной офтальмоскопии получают наиболее точные результаты. Но стоимость процедуры высока.

Подготовка к обследованию глазного дна

Перед обследованием врач закапывает пациенту капли для расширения зрачков (Тропикамид, Цикломед, Фенилэфрин). Подобные капли не рекомендуется закапывать людям с повышенным глазным давлением (глаукома). Поэтому при наличии подобного заболевания рекомендуется предупредить врача.

При наличии очков пациенту рекомендуется снять их за 10 минут до закапывания. Линзы снимать не нужно.

Как проходит осмотр

Осмотр глазного дна происходит в несколько этапов:

- Капли, расширяющие зрачок, действуют не сразу. После закапывания пациенту необходимо посидеть 20-25 минут. При закапывании капель пациент может почувствовать жжение, боль, дискомфорт. Это считается нормальным. Подобные побочные эффекты проходят через 3-10 секунд.

- После того как капли подействовали, пациента проводят в темную комнату. Источник света находится чуть позади него. Офтальмолог садится напротив и начинает проводить исследование.

- В глаз направляется пучок света. Часть лучей отражается от глазного дна и направляется обратно в прибор. Таким образом, офтальмолог получает изображение.

- Для того чтобы изображение получилось четким и качественным, пациента просят на протяжении всего исследования сфокусировать свой взгляд на одном предмете.

При острой реакции пациента на свет (боль, резь, слезоточивость), пациенту закатывают дополнительно анестезирующие капли.

Процедура занимает около 10 минут. За это время врач обследует оба глаза пациента. Даже в том случае, если жалобы поступали только на один глаз.

Особенности обследования глазного дна у детей

Процедура у детей проходит тяжелее, чем у взрослых. Это связано с тем, что дети не контролируют свои действия. Зажмуриваются, когда врач просит не зажмуриваться. Такое происходит из-за того, что у детей срабатывают рефлексы, когда в глаз направлен луч света. У малыша «звенит» колокольчик в голове о том, что необходимо закрыть глаза.

Поэтому перед процедурой закапывают Гоматропин (капли, использующиеся для расширения зрачка и временного паралича аккомодации). Если капли не помогают, и ребенок зажмуривается, тогда используют специальные инструменты – расширители век.

С детьми старшего возраста все проходит спокойнее. Их просят сфокусировать взгляд на игрушке. Обычно дети спокойно реагируют на подобную просьбу и смотрят на игрушку на протяжении всего обследования.

Расшифровка результатов

Описание глазного дна представляет собой информацию о зрительных органах. При нормальном состоянии офтальмолог пишет о здоровых кровеносных сосудах, нормальном цвете сетчатки, об отсутствии пятне и полос.

Врач обращает внимание на край, окантовку глазного нерва. Форма глазного нерва должна быть круглой. Нервные волокна имеют нормальную форму и распределены по всей области сетчатки глаза.

Какой врач проводит обследование

Обследование проводит врач, который специализируется на диагностике и лечении в области офтальмологии. Такого врача называют офтальмолог или окулист (офтальмолог и окулист – один и тот же специалист, но на разных языках). Записаться к врачу можно в любой поликлинике города.

Как часто можно проверять глазное дно

Здоровым людям рекомендуется проходить процедуру 1 раз в год. Детям – 2 раза в год. Людям, склонным к появлению патологии глазного дна, рекомендуется проходить процедуру 2-3 раза в год.

Противопоказания

У обследования подобным образом имеется ряд противопоказаний:

- исследование противопоказано людям с острой реакцией на свет (светобоязнь, обильное слезотечение, жжение);

- пациентам с узкими зрачками не рекомендуется данная процедура (капли не помогают существенно увеличить размер зрачка, за счет чего усложняется исследование);

- не рекомендуется проводить процедуру при некоторых заболеваниях сердца и сосудов (определяется индивидуально, уточнить у лечащего врача терапевта или офтальмолога);

- помутнение хрусталика (подобное противопоказание действует только при отдельных методах исследования).

Офтальмоскопия считается безопасным методом исследования. Поэтому даже при возможных противопоказаниях (что случается очень редко), исследование проводить можно.

Цена обследования

В частных медицинских учреждениях цена начинается от 300 рублей. В государственных учреждениях офтальмоскопия проводится бесплатно (в некоторых случаях).

проверки глазного дна

Плохое зрение значительно ухудшает качество жизни, лишает возможности видеть мир таким, каким он есть. Не говоря о прогрессировании патологий и полной слепоте.

МНТК «Микрохирургии глаза» опубликовал статью о безоперационном восстановлении зрения до 90%, это стало возможно благодаря…

Читать полностью Была ли статья полезной? Оцените материал по пятибальной шкале! (2 5,00

Источник: https://proglazki.ru/diagnostika/proverka-glaznogo-dna/

Глазное дно — что показывает у взрослых, проверка, как смотрять и как проверить у взрослых, зачем проверяют, для чего смотрят, как посмотреть

Глазное дно – одна из уязвимых частей глаза, поскольку большая часть патологий затрагивает именно это место. Одни характеризуются отчетливо видной клинической картиной, другие известны долгим инкубационным периодом.

Обследование глазного дна на наличие заболеваний глаз сегодня является первостепенной задачей, поскольку большинство болезней способны привести к полной слепоте.

Глазное дно: как проверяют

В данной статье расскажем про глазное дно: как проверяют, для чего и зачем это делается, а также кому можно, а кому лучше не стоит этого делать.

Кому нужен осмотр глазного дна – офтальмоскопия

В связи с модернизацией медицины посещение офтальмолога, как с лечебной, так и с профилактической целью, подразумевает полный осмотр, в который в том числе входит офтальмоскопия. Это связано с тем, что даже при отличной остроте зрения и отсутствия жалоб могут быть выявлены серьезные заболевания, но на начальных стадиях, протекающие бессимптомно.

В обязательном порядке исследование глазного дна провидится следующим группам лиц:

- новорожденные дети, при прохождении первого медицинского осмотра в 1 месяц. Это позволяет выявить врожденные заболевания: катаракту, глаукому, миопию высокой степени, ретинопатии. Как проявляется врожденный пигментный ретинит описано здесь;

- дети, рожденные в срок до 35 недель беременности с массой тела до 1,5кг, особенно те, кто находился в кувезе под оксигенацией. У таких детей нередко выявляется ретинопатия недоношенных, которая на 3-5 стадиях, при отсутствии своевременного лечения ведет к значительному и необратимому снижению зрения, вплоть до слепоты. Про куриную слепоту можно узнать тут;

- пациенты, особенно дети и беременные, с миопией средней и высокой степени.

Отмечалось много случаев, когда на фоне прогрессирования близорукости или во время родов, даже с миопией слабой степени возникала отслойка сетчатки.

- больные сахарным диабетом. Обязательно осматриваются офтальмологом 1 раз в год, даже при отсутствии жалоб. При выявлении пролиферативной диабетической ретинопатии, осмотр проводится каждые 3 месяца. Это позволяет оценить динамику, эффективность проведенного лечения, а также своевременно проводить лазерную коагуляцию сетчатки и необходимость интравитреального введения Луцентиса;

- пациенты с возрастной макулодистрофией (ВМД). Хоть данное заболевание практически не поддается консервативному лечению, наблюдение необходимо для исключения макулярного отека (влажная форма ВМД), формирования идиопатических макулярных отверстий, отслойки задней капсулы стекловидного тела, при которых требуется введение Луцентиса, или же хирургическое вмешательство. Лечение отслойки сетчатки описано по ссылке;

- пациенты с первичной и вторичной глаукомой полностью осматриваются в плановом порядке 4 раза в год. Офтальмоскопия, в совокупности с периметрией, позволяет оценить состояние диска зрительного нерва и прогрессирования его атрофии;

- больные, у которых резко (в течение 1-3 суток) упала острота зрения. В большинстве случаев такое происходит при тромбозе центральной вены или артерии сетчатки, при ишемической оптикопатии или отслойке сетчатки. Значительно реже такое возникает при остром приступе глаукомы, инфекционном поражении сетчатки и зрительного нерва;

- пациенты с гипертонической болезнью (ГБ) осматриваются при первичном выставлении этого диагноза, или по направлению терапевта для выявления изменений на глазном дне. Это необходимо для выставления стадии ГБ, от которой зависит назначаемое лечение;

- больным ВСД, особенно детям, также назначается осмотр глазного дна. При истинной вегетососудистой дистонии изменений сосудов не отмечается. Это позволяет дифференцировать это распространенное заболевание от ГБ.

Показания

Вещества для расширения зениц еще назначаются офтальмологами для ликвидации спазм аккомодации. Эта патология имеется при долговременной интенсивной работе (например, с ПК или же при чтении), которая приводит к усилению негативных воздействий на . Не запутаться в разновидностях медикаментов поможет консультация со специалистом.

Существует два вида таких медикаментов:

- прямые – способствуют сокращению мускул;

- непрямые – воздействие на круговую мышцу, снижение интенсивности сокращений.

Обширно используются при воспалительных болезнях радужки и цилиарного тела, что разрешает привести ее в положение спокойствия и уменьшить численность усложнений.

Противопоказания к осмотру

Абсолютных противопоказаний к офтальмоскопии не имеется. Даже при выраженном роговичном синдроме, который бывает при кератитах и травмах глаза, после проведенной анестезии осмотр проводится без существенных ограничений. .

Трудности при осмотре могут возникать в некоторых случаях:

- У маленьких детей и больных психическими заболеваниями. Они могут, кричать, дергаться, закрывать глаза во время осмотра, что не всегда позволяет провести полноценное обследование.

- При выраженном отеке век, что бывает при ячмене, абсцессе или флегмоне, гематоме, а также при аллергических реакциях. В таких случаях глаза не видно совсем, а раскрыть веки не представляется возможным.

- При значительных помутнениях в оптических средах: катаракте или кровоизлиянии в стекловидное тело.

- При тотальной отслойке сетчатки рефлекс с глазного дна отсутствует или сильно снижен, что также затрудняет осмотр. Про макулярный разрыв сетчатки можно узнать в статье

- У больных с закрытоугольной глауомой, мидриаз, создаваемый для качественного осмотра нежелателен, особенно в случаях суб-, или декомпенсации внутриглазного давления.

Побочные эффекты

Используя капли, большинство больных жалуются на небольшое жжение глаз, но не стоит боятся этого, данный эффект считается нормальным.

Но существует и ряд побочных проявлений, к которым можно отнести: сбой аккомодации, ощущение раздвоения, боязнь световых лучей, фотофобия, покраснение области век, конъюнктивы, гиперчувствительность, сухость, повышенная температура тела, проблемы с мочеиспускания, раздражительность, боль, мутность, беспокойство.

Если такие проблемы возникли, следует немедленно обратится за помощью к специалисту. Самостоятельное предназначение и использование фармацевтических средств неприемлемо, необходима консультация окулиста. Перед назначением доктор определит степень внутриглазного давления и подыщет нужное больному лекарство.

Подготовка к осмотру

Особых мер подготовки к проведению офтальмоскопии от пациента не требуется: перед посещением окулиста нужно лишь не использовать косметику для глаз, и снять МКЛ, если ими пользуетесь.

Перед проведение процедуры, если не имеется противопоказаний в оба глаза закапывается специальный препарат, который расширяет зрачок (мидриатик) Тропикамид, Мидриацил или Мидримакс.

Пациенту рекомендуется посидеть 10-20 минут с закрытыми глазами, после чего врач осуществляет осмотр по одному из его вариантов.

Меры предосторожности

Как говорилось ранее, офтальмоскопия – простой, безопасный и эффективный метод диагностики. Однако стоит запомнить следующие моменты, если хочется сохранить здоровье глаз надолго:

- если перед обследованием врач использовал капли, то у больного временно нарушается зрение и ему лучше в течение трех-четырех часов не садиться за руль;

Глазные капли Тропикамид расширяют зрачки

- не стоит фокусировать взгляд во время действия капель – толку от этого нет, а вот глаза заболят;

- из-за света от офтальмоскопа у больного появляются пятна перед глазами. Ему лучше просто переждать – они пройдут через полчаса-час;

- выходя на улицу после офтальмоскопии, больному стоит носить солнцезащитные очки в первое время. Высокая светочувствительность, появившаяся в результате процедуры обследования, способна вызвать боль и неприятный дискомфорт в глазах. Однако повода для беспокойства нет – явление временное и оно пройдёт.

На улице лучше носить солнцезащитные очки

Способы проведения процедуры – как проводится осмотр

Офтальмоскопия может проводиться двумя способами – прямым и обратным. Далее о каждом из них.

Прямая офтальмоскопия. В большинстве специализированных офтальмологических учреждений это основной метод обследования. Она проводится с помощью специального аппарата щелевой лампы, и высокодиоптрийной линзы (78, 80 или 90 диоптрий).

Обследование рекомендуется проводить в условиях мидриаза, так как это позволяет оценить большую площадь заднего отдела глаза, особенно при помутнениях в хрусталике. Также в некоторых случаях использует специальные трехзеркальные линзы Гольдмана, которые после проведенной анестезии дикаином (Инокаин, Алкаин) она устанавливается на роговицу.

Этот метод имеет преимущество: с помощью него можно осмотреть периферические отделы сетчатки, невидимые при обычном осмотре, а также оценить угол передней камеры.

Не так давно в офтальмологическую практику вошел прямой офтальмоскоп компактный аппарат с автономным питанием от батарейки, который можно использовать практически в любых условиях (в реанимации и других отделениях, в отдаленных местностях и при приеме на дому), где использование щелевой лампы затруднено.

Обратная офтальмоскопия. Старый, но потерявший актуальность способ обследования задних отделов глаза. Для его проведения используется зеркальный офтальмоскоп (самый распространенный из них ОЗ-5). Специальное вогнутое зеркало с ручкой офтальмолог прикладывает к своему глазу, а увеличительное стекло на небольшом расстоянии от глаза пациента.

При этом слева позади пациента располагается источник света обычная лампа накаливания. У этого метода есть свои недостатки и преимущества. К первым относятся малое увеличение оптики, перевернутое изображение глазного дна, возможность обследоваться даже в светлой комнате.

Ко вторым можно отнести достаточно быстрое проведение диагностики даже на узкий зрачок в качестве скрининга.

Особенности проверки у детей и беременных

Ангиографию положено проводить не ранее 14 лет. При наличии серьёзных показаний процедура может быть назначена в более раннем возрасте. Если ребёнок болезненно реагирует на этапы обследования, применяется анестезия.

Допускается использование флуоресцеина с целью обследования органов зрения при беременности и лактации. После процедуры потребуется на 48 часов прекратить грудное вскармливание. Это время потребуется организму для выведения красящего вещества с мочой.

Офтальмоскопия назначается пациентам всех возрастов и категорий. Дети раннего возраста проходят диагностику в присутствии родителей. Если во время обследования ребёнок не может удерживать глаза открытыми, применяется векорасширитель.

Вспомогательные препараты для исследования зрачка у взрослых

Для проведения офтальмоскопии используют вспомогательные средства, которые расширяют зрачок Тропикамид, Мидриацил, Мидримакс, и значительно реже Атропин. Первые 3 препарата использовать предпочтительнее, так как эффект от их применения наступает уже через 10-20 минут после использования, а заканчивается через 2-3 часа.

При закапывании Атропина, который также относится к м-холинолитикам, эффект появляется через 20-30 минут, и может продолжаться до нескольких дней. Помимо этого, атропин имеет множество противопоказаний и побочных эффектов, в связи с чем, от его использования практически отошли.

Рекомендации пациентам

Перед проведением обследования необходимо поставить врача в известность о наличии возможных аллергических реакций на медикаментозные препараты, а также о принимаемом в этот момент лечении. Некоторые препараты способны оказывать влияние на ВГД, а при проведении прямой офтальмоскопии следует предварительно измерять этот показатель перед закапыванием расширяющих зрачок препаратов.

Источник: https://alternativa-mc.ru/glaza-bolezni/glaznoe-dno.html

Что можно увидеть через глаза

Когда вы встречаете незнакомого человека, – первое, что вы замечаете – это цвет и выражение его глаз.

По выражению глаз Вы можете субъективно ощутить настроение и намерения собеседника, его самочувствие, уровень качества зрения и физическое состояние.

Но оказывается, через эти окна в мир нашего внутреннего состояния, может чётко просматриваться целый ряд нарушений здоровья, и не только зрительных.

Дело в том, что глаза не только позволяют их хозяину видеть. Глаза, ни много – ни мало, – являются частью мозга, выведенной наружу. Каждая часть глаза может однозначно указывать на физические кондиции и уровень здоровья их обладателя.

Все знают о том, что при серьёзных нарушениях работы печени (особенно гепатите B), кожа и белки глаз становятся желтоватыми.

Но это не всё, – через глаза можно диагностировать до 10 опасных нарушений здоровья (я пишу «нарушений», потому что согласно восточной медицины, болезней в природе, кроме изначально врождённых, не существует).

Восточная медицина рассматривает болезни, – как нарушения нормального функционирования органов и систем.

Итак, какие нарушения здоровья фиксируются через глаза:

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5bf4599c8ecad300aab81339/5c97426cc5686200b3ca130a

Глазное дно и его патологии

Фактически глазное дно – это то, как выглядит задняя часть глазного яблока, видимая при осмотре. Здесь просматривается сетчатка, сосудистая оболочка и сосок зрительного нерва.

Окраска формируется ретинальными и хориоидальными пигментами и может варьироваться у людей разного цветотипа (более темная у брюнетов и людей негроидной расы, более светлая – у блондинов).

Также на интенсивность окраски глазного дна влияет плотность пигментного слоя, которая может меняться.

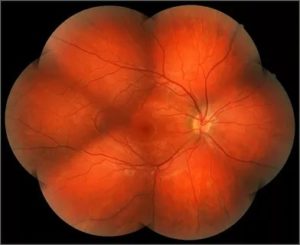

При уменьшении плотности пигмента становятся видны даже сосуды хориоидеи – сосудистой оболочки глаза с темными участками между ними (картина «паркерта»).

ДЗН выглядит при этом розоватой окружностью или овалом до 1,5 мм в сечении. Практически в его центре можно разглядеть небольшую воронку – место выхода центральных кровеносных сосудов (центральная артерия и вена сетчатки).

Ближе к латеральной части диска редко можно заметить еще одно углубление наподобие чаши, оно представляет собой физиологическую экскавацию. Она выглядит немного бледнее медиальной части ДЗН.

Нормальное глазное дно, на котором визуализируются сосок зрительного нерва (1), ретинальные сосуды (2), фовеа (3) Норма у детей – более интенсивная окраска ДЗН, которая с возрастом становится бледнее. Это же наблюдается и у людей с миопией.

У некоторых людей вокруг ДЗН наблюдается окружность черного цвета, которая образована скоплением пигмента меланина.

Артериальные сосуды глазного дна выглядят более тонкими и светлыми, они более прямые. Венозные по размеру крупнее, в соотношении примерно 3:2, извитее. После выхода из соска зрительного нерва сосуды начинают делиться по дихотомическому принципу практически до капилляров. В самой тонкой части, которую может определить исследование глазного дна, они достигают в диаметре всего 20 мкм.

Мельчайшие сосуды собираются вокруг области макулы и образуют здесь сплетение. Наибольшая его плотность в сетчатке достигается вокруг желтого пятна – области наилучшего видения и световосприятия.

Сама же область желтого пятна (фовеа) полностью лишена сосудов, ее питание осуществляется из хориокапиллярного слоя.

Возрастные особенности

Глазное дно в норме у новорожденных имеет светло-желтую окраску, а ДЗН – бледно-розовый с сероватым оттенком. Такая слабая пигментация обычно исчезает к двухлетнему возрасту. Если подобная картина депигментации наблюдается у взрослых, то это говорит об атрофии зрительного нерва.

Приносящие кровеносные сосуды у новорожденного имеют нормальный калибр, а отводящие бывают немного шире. Если роды сопровождались асфиксией, то глазное дно у детей будет усеяно мелкими точечными геморрагиями по ходу артериол. Со временем (в течение недели) они рассасываются.

При гидроцефалии или другой причине повышенного внутричерепного давления на глазном дне расширены вены, артерии сужены, а границы ДЗН размыты из-за его отека. Если давление продолжает нарастать, то сосок зрительного нерва отекает все больше и начинает продавливать стекловидное тело.

Сужение артерий глазного дна сопровождает врожденную атрофию зрительного нерва. Его сосок выглядит сильно побледневшим (больше в височных областях), но границы сохраняются четкими.

Изменение глазного дна у детей и подростков могут быть:

Атеросклероз сетчатки глаза

- с возможностью обратного развития (нет органических изменений);

- транзиторные (оценить их можно только в момент появления);

- неспецифические (нет прямой зависимости от общего патологического процесса);

- преимущественно артериальные (без изменений в сетчатке, характерных для гипертонии).

С возрастом происходит уплотнение стенок сосудов, отчего мелкие артерии становятся менее заметными и в общем артериальная сеть кажется более бледной.

Норма у взрослых должна оцениваться с оглядкой на сопутствующие клинические состояния.

Методы исследования

Существует несколько методик проверки глазного дна. Офтальмологическое обследование, направленное на изучение глазного дна, называется офтальмоскопия.

Осмотр окулистом производится при увеличении линзой гольдмана освещенных областей глазного дна. Офтальмоскопию можно проводить в прямом и обратном виде (изображение будет перевернуто), что обусловлено оптической схемой прибора офтальмоскопа.

Обратная офтальмоскопия подходит для общего осмотра, приспособления для ее проведения достаточно просты – вогнутое зеркало с отверстием по центру и лупа. Прямой пользуются при необходимости более точного обследования, которое проводится электрическим офтальмоскопом.

Для выявления невидимых в обычном освещении структур используют подсвечивание глазного дна красным, желтым, синим, желто-зеленым лучами.Для получения точной картины сосудистого рисунка сетчатки используют флуоресцентную ангиографию.

Отчего «болит глазное дно»

Причины изменения картины глазного дна могут относиться к положению и форме ДЗН, патологии сосудов, воспалительным заболеваниям сетчатки.

Сосудистые заболевания

Наиболее часто страдает глазное дно при гипертонической болезни или эклампсии при беременности. Ретинопатия в этом случае является следствием артериальной гипертензии и системного изменения артериол. Патологический процесс протекает в виде миелоэластофиброза, реже гиалиноза. Степень их выраженности зависит от тяжести и длительности течения заболевания.

Результат внутриглазного исследования может установить стадию гипертонической ретинопатии.

Первая: небольшие стенозы артериол, начало склеротических изменений. Гипертензия пока отсутствует.

Вторая: нарастает выраженность стеноза, появляются артерио-венозные перекресты (утолщенная артерия давит на нижележащую вену). Отмечается гипертензия, но состояние организма в целом в норме, сердце и почки пока не страдают.

Третья: постоянный ангиоспазм. В ретине наблюдается выпот в виде «комочков ваты», мелкие кровоизлияния, отек; бледные артериолы имеют вид «серебряной проволоки». Показатели гипертензии высокие, функциональность сердца и почек нарушена.

Четвертая стадия характеризуется тем, что зрительный нерв отекает, а сосуды претерпевают критический спазм.

Если вовремя не снизить давление, то со временем окклюзия артериол вызывает инфаркт сетчатки. Его исходом становится атрофия зрительного нерва и гибель клеток фоторецепторного слоя сетчатки.

Артериальная гипертензия может быть косвенной причиной тромбоза или спазма ретинальных вен и центральной артерии сетчатки, ишемии и гипоксии тканей.Исследование глазного дна на предмет сосудистых изменений требуется также при системном нарушении обмена глюкозы, которое приводит к развитию диабетической ретинопатии.

Обнаруживается избыток сахара в крови, повышается осмотическое давление, развивается внутриклеточный отек, утолщаются стенки капилляров и уменьшается их просвет, что становится причиной ишемии сетчатки.

Кроме этого, происходит образование микротромбов в капиллярах вокруг фовеолы, а это приводит к развитию экссудативной макулопатии.

При офтальмоскопии картина глазного дна имеет характерные признаки:

- микроаневризмы ретинальных сосудов в области из стеноза;

- увеличение диаметра вен и развитие флебопатии;

- расширение безсосудистой зоны вокруг макулы, обусловленное перекрытием капилляров;

- появление твердого липидного выпота и мягкого хлопкоподобного экссудата;

- развивается микроангиопатия с появлением муфт на сосудах, телеангиоэктазий;

- множественные мелкие кровоизлияния на геморрагической стадии;

- появление области неоваскуляризации с дальнейшим глиозом – разрастанием фиброзной ткани. Распространение этого процесса постепенно может привести к тракционной отслойке сетчатки.

ДЗН

Патология диска зрительно нерва может выражаться в следующем:

- мегалопапилле – измерение показывает увеличение и побледнение ДЗН (при миопии);

- гипоплазии – уменьшение относительного размера ДЗН в сравнении с сосудами сетчатки (при гиперметропии);

- косом восхождении – ДЗН имеет необычную форму (миопический астигматизм), скопление ретинальных сосудов смещено к носовой области;

- колобоме – дефекте ДЗН в форме выемки, обуславливающим нарушение зрения;

- симптоме «утреннего сияния» – грибовидном выпячивании ДЗН в стекловидное тело. Описания при офтальмоскопии также содержат указание на хориоретинальные пигментированные кольца вокруг приподнятого ДЗН;

- застойном соске и отеке – увеличении соска зрительного нерва, его побледнении и атрофии при повышении внутриглазного давления.

К патологиям глазного дна можно отнести и комплекс нарушений, возникающих при рассеянном склерозе. Это заболевание имеет множественную этиологию, чаще наследственную.

При этом происходит разрушение миелиновой оболочки нерва на фоне иммунопатологических реакций, развивается заболевание, носящее название оптический неврит.

Происходит острое снижение зрения, появляются центральные скотомы, изменяется цветовосприятие.

На глазном дне можно обнаружить резкую гиперемию и отек ДЗН, его границы стерты. Отмечается признак атрофии зрительного нерва – побледнение его височной области, край ДЗН испещрен щелевидными дефектами, указывающими на начало атрофии нервных волокон сетчатки. Также заметно сужение артерий, образование муфт вокруг сосудов, макулодистрофия.

Лечение при рассеянном склерозе проводят препаратами глюкокортикоидов, поскольку они угнетают иммунную причину заболевания, а также оказывают противовоспалительный и стабилизирующий эффект относительно сосудистых стенок. Используют с этой целью иньекции метилпреднизолона, преднизолона, дексаметазона. В легких случаях можно использовать глазные капли с кортикостероидами, например, Лотопреднол.

Воспаления сетчатки

Хориоретиниты бывают вызваны инфекционно-аллергическими заболеваниями, аллергическими неинфекционными, посттравматическими состояниями. На глазном дне они проявляются множеством округлых образований светло-желтого цвета, которые находятся ниже уровня ретинальных сосудов.

Сетчатка при этом имеет мутный вид и сероватый цвет из-за скопления экссудата. С прогрессированием заболевания цвет воспалительных очагов на глазном дне может приближаться к беловатому, поскольку там образуются фиброзные отложения, и сама сетчатка истончается. Ретинальные сосуды практически не изменяются.

Исходом воспаления сетчатки бывает катаракта, эндофтальмит, экссудативная, в крайнем случае – атрофия глазного яблока.

Заболевания, затрагивающие сосуды сетчатки, носят название ангиитов. Их причины могут быть очень разнообразными (туберкулез, бруцеллёз, вирусные инфекции, микозы, простейшие). На картине офтальмоскопии просматриваются сосуды, окруженные белыми экссудативными муфтами и полосами, отмечаются участки окклюзии, кистовыдный отек зоны макулы.

Несмотря на тяжесть заболеваний, вызывающих патологи глазного дна, многие пациенты изначально начинают лечение народными средствами. Можно встретить рецепты отваров, капель, примочек, компрессов из свеклы, моркови, крапивы, боярышника, черной смородины, рябины, шелухи лука, васильков, чистотела, бессмертника, тысячелистника и хвои.

Хочется обратить внимание на то, что принимая домашнее лечение и оттягивая визит к врачу, вы можете упустить тот период развития заболевания, на котором его легче всего остановить. Поэтому следует регулярно проходить офтальмоскопию у окулиста, а при выявлении патологии тщательно выполнять его назначения, которые вы можете дополнить народными рецептами.

Источник: https://gsproekt.ru/diagnostika/glaznoe-dno-patologii